大日本雄弁会講談社の幼年倶楽部に見る、戦時下の過激化ー子どもも竹槍

大日本雄弁会講談社は「少年倶楽部」や「講談社の絵本」など、子ども向けの本をたくさん発行していて、その中で当時はあこがれでもあった軍隊をたびたび取り上げていました。平時であれば、それほど気にならない程度で、戦記物小説を読んだり戦艦三笠の模型をつくったりという感じで、普通に楽しめたものでしょうが、戦時下になると、戦争に迎合した紙面作りが進んでいきました。その中の一つ、月刊誌の「幼年倶楽部」で見てみます。

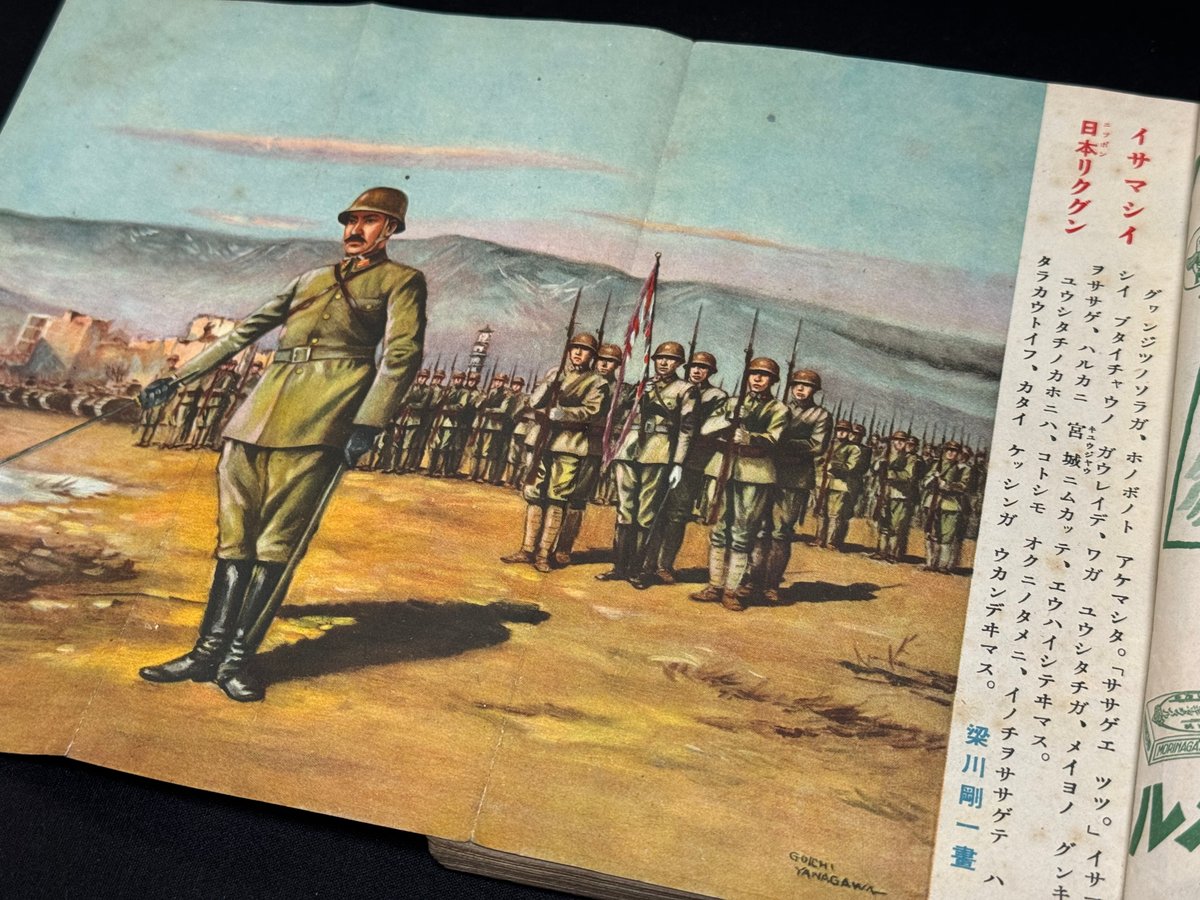

表紙は日の丸の旗に「臣道実践 職域報国」という、当時の大人向けスローガンが入っています。グラビアの陸軍の宮城遥拝の説明文では「ユウシタチノカホニハ コトシモ オクニノタメニ イノチヲササゲテ ハタラカウトイウ、カタイケッシンガ ウカンデイマス」とあります。そうすることが正しいということが、何気なく擦り込まれていくようです。

では、太平洋戦争が始まってからのものをいくつか見ていきます。

このころ、戦局はミッドウェー敗戦後で、ガダルカナルなど南方の戦いに主戦場が移った時期です。日本軍の突撃の強さを「てきは つぎつぎに うちやぶられていきます」と強調。一方で慰問袋が喜ばれることを伝えたり、アリューシャン列島まで制圧していると伝えて、勝ち戦であると感じさせているかのようです。

天皇がなぜ国の中心なのか、日本はなぜ「神の国」なのかを、神武天皇の伝説など、多数のページを割いて教えています。また、前年末の天皇の伊勢神宮参拝は「大東亜戦争」=太平洋戦争の勝利のお祈りのためで、戦争の最中にこんなことはなかったことで「大みこころのかたじけなさに、私ども国民は、ただありがたなみだに むせぶばかりです」と最大級の賛辞を並べています。

そして、表紙から驚かされたのが、同じ年の11月号です。

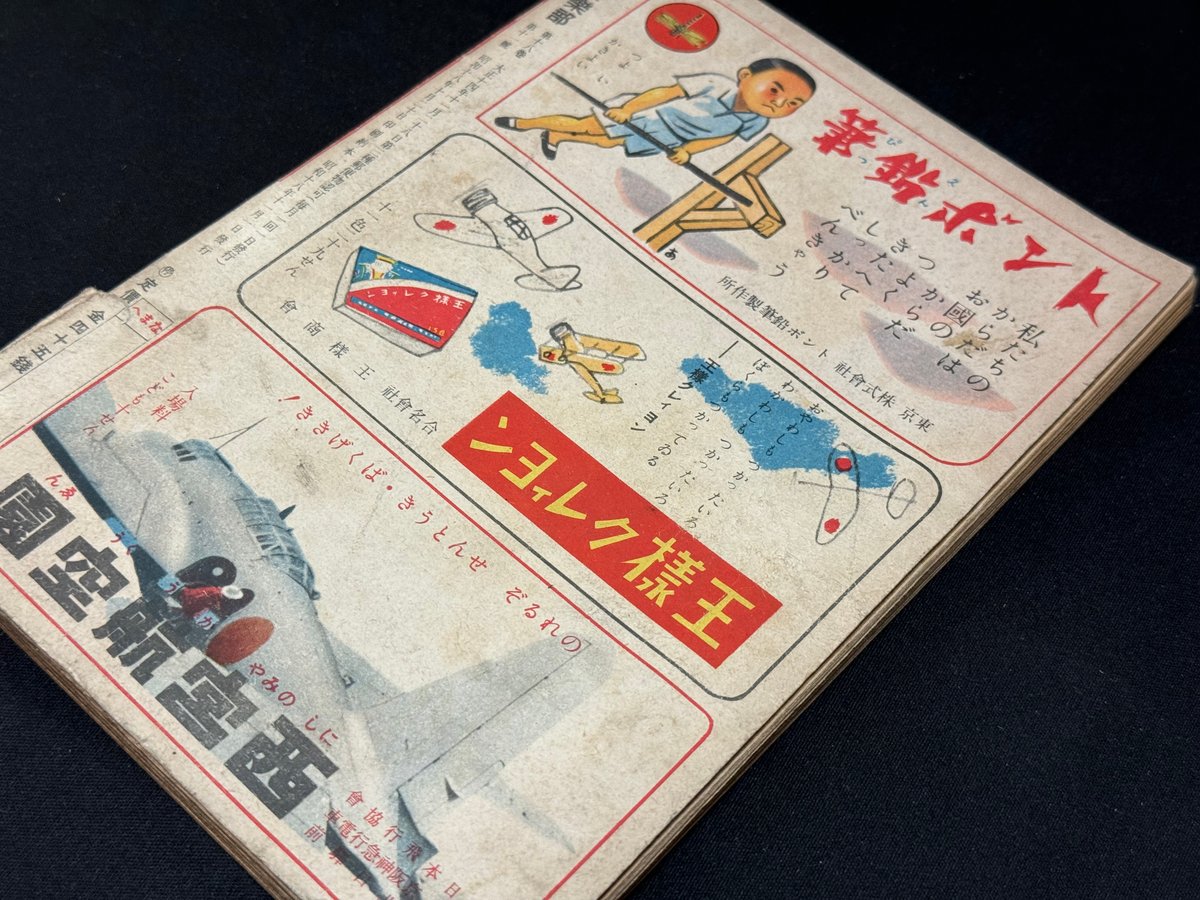

表紙で男児が気合とともに竹棒を突き出している様子は、画家の想像ではありませんでした。竹槍にも通じるところがあり、子どもの武装化も冗談ではなくなってきたのか、それとも気合だと言いたいのか。しかも、この表紙絵は、この号に掲載されたおたよりを基にしたもののようであることが、また驚きです。

愛媛県余土国民学校1年の登校は「ジュウケンジュツ」とあり、1mほどの竹棒を持って先生の「敵、米英ヲ ツケエ」と号令を受けて「ヤアッ」と突き出すというのです。精神鍛錬のつもりでしょうが、スムーズに竹槍訓練に移行できたことでしょう。なお、この号にはまだ裏表紙に広告がありましたが、その中身も戦意高揚、体も国のものと強調しています。

最後に、1944(昭和19)年の2月号を。落下傘で遊ぶ感じですが、スローガンは「ミンナデカチヌク 空ノ タタカイ」。空襲の危機を身近に感じてきたころです。

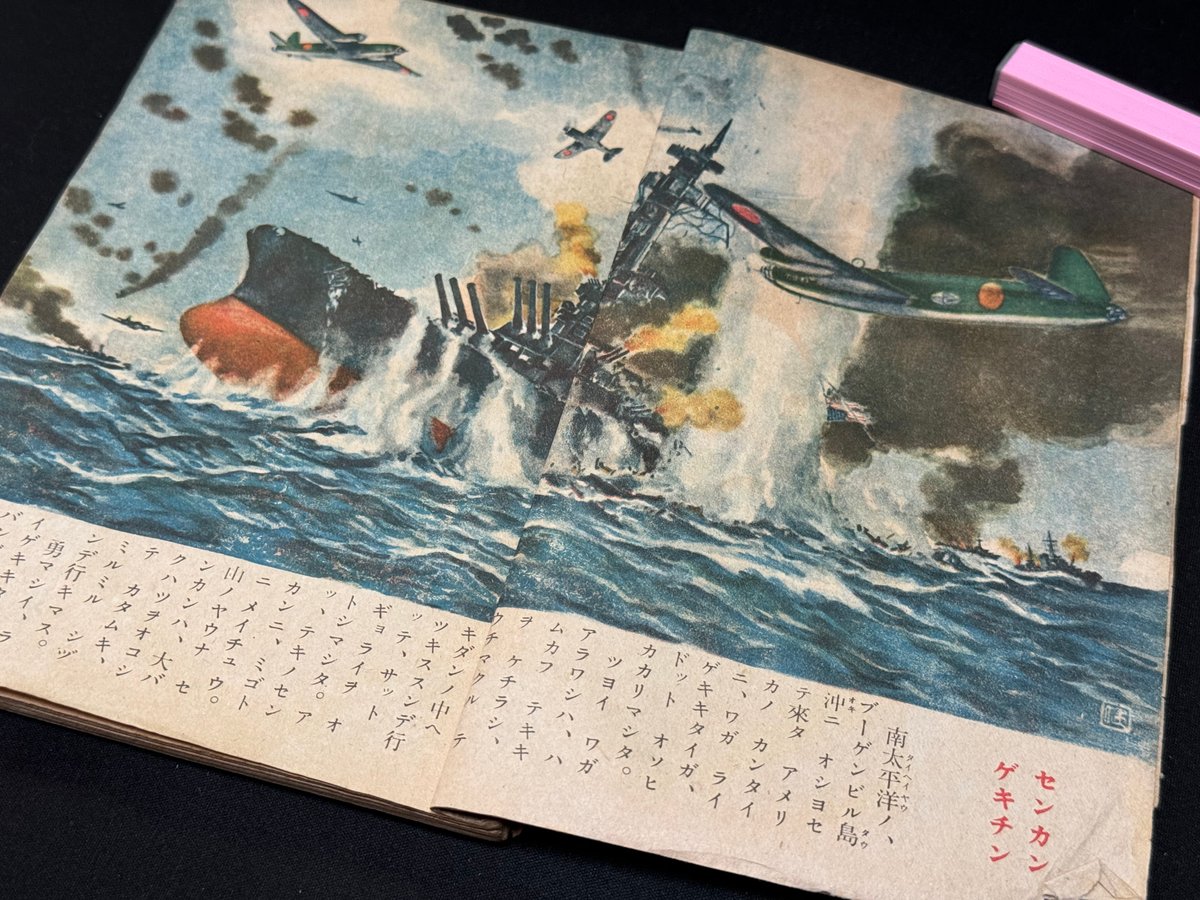

防空の用意と日本軍の爆撃の絵が並んでいます。あくまで、敵をやっつけているが備えよと。しかし、例えばブーゲンビルの戦艦撃沈は「大本営発表」ですが、完全な虚報です。

とうとう、裏表紙は広告がなくなりました。購買意欲をそそるからとの情報局の指導ですが、売るものがなくなってきて、みな配給制(有料)になったのが実情でしょう。

戦局は悪化の一途なのに、勝ち続けているとする本を出さねばならない編集者の心は、いかばかりだったでしょうか。子どもたちはこうした本に囲まれ、そして敗戦を迎えるのです。

2024年6月24日 記

いいなと思ったら応援しよう!