山国出身の海兵さんの「初めて」体験はさて、何パーセントか?

長野県の地方紙、信濃毎日新聞の1937(昭和12)年3月6日付朝刊に、1月10日に横須賀海兵団に入隊したばかりの長野県出身兵266人について、いろいろの「初めて体験」のアンケート結果が5日、松本連隊区司令部へ報告してきたとの記事が掲載されていました。当時の世相や信州の風俗を知る、一つのてがかりになるかと思い、結果を紹介させていただきます。

ちなみに、「船の漕ぎ方を知らぬ者」は266人中192人、72.2%に達しますが、すぐに表題にあるようなカッター訓練でいやでも100%に達するということになるわけです。

アンケートの最初に来るのは、餞別をもらったかどうかで、「貰った」が264人、貰わなかったのは2人だけで、ほぼ全員が何らかの金品や物品を受け取っていました。

手元に海軍の餞別帳がなかったので、下写真は、陸軍の騎兵に入営する人への餞別帳です。まあ、当時のものはだいたい似たようなものです。

海軍のアンケートの続きです。餞別はお金が1人平均38円、品物が8円41銭と出ています。当時の物価でみると駅弁の上が30銭、流行歌レコード板が1円、牛ロース375グラムが1円50銭、などとありますから、けっこうな金額です。餞別をもらった人のうち、最高は203円、最低は15銭と、これまた開きが大きくなっています。中央値を知りたかったものです。

餞別となると、送別会もセットになることが多かったようです。送別の宴を開いてもらったのは230人、86.5%で、36人は無しと、少し差は出ます。このころ入営兵士に餞別や送別会は一般的だったといえるでしょう。

◇

さて、入営生活となると、大部分は農家の出身ですから、初めてがいろいろあったようです。初めてが多い順にみてみますと、

「船を見た」33.1%=もちろん、海を行く船、のことです。

「麦飯を食べた」18.4%=脚気予防のため、海軍は早くから麦飯を取り入れていました。農家は米に混ぜ物を入れて食い延すのが一般的だったので、麦飯を食べた人は普通に多かったのでしょう。

「パンを食べた」18.0%。これも、農家が多いことのあかしでしょう。

「洋服を着た」10.9%。これは逆に、かなりこのころだと洋服が山国信州にも広がっていたとみることができるのではないでしょうか。

「靴をはいた」6.8%で、これは逆に和装でも靴は便利なので履いていたというケースもあったという現れが、洋服と靴の体験のずれになっているのでしょう。

さて、船をこげないのは多かったですが、「泳げない」は29.3%。多いか少ないかは判断できませんが、手近な川や諏訪湖など、泳ぐ場所はそこそこあって慣れていたのではないでしょうか。

◇

さて、記事では松本連隊区司令部の話として「興味があるとともに、非常に有益な統計で喜んでいる。いずれも全国の平均に比較して優秀であるのか、いいのか、悪いのかは言えないが、国家の干城を送るに対する誠意ある県民の熱意は感謝に堪えないものがある。しかし金品を多額に壮丁に贈与することは考えものだ。司令部としても極力機会ある毎に兵士の送迎にはなるべく精神的に慰謝や激励を勧奨しているにもかかわらず、物質的なものでするという傾向があって困っている。除隊の際、兵隊が持ち切れぬほど土産を背負って来るのは郷土観念の向上という点でいいかもしれぬが、どうもあまり感心しない。(ただ、)これらに依って見るに県民の国防思想の徹底を何より喜ばしいことに思う。」としています。

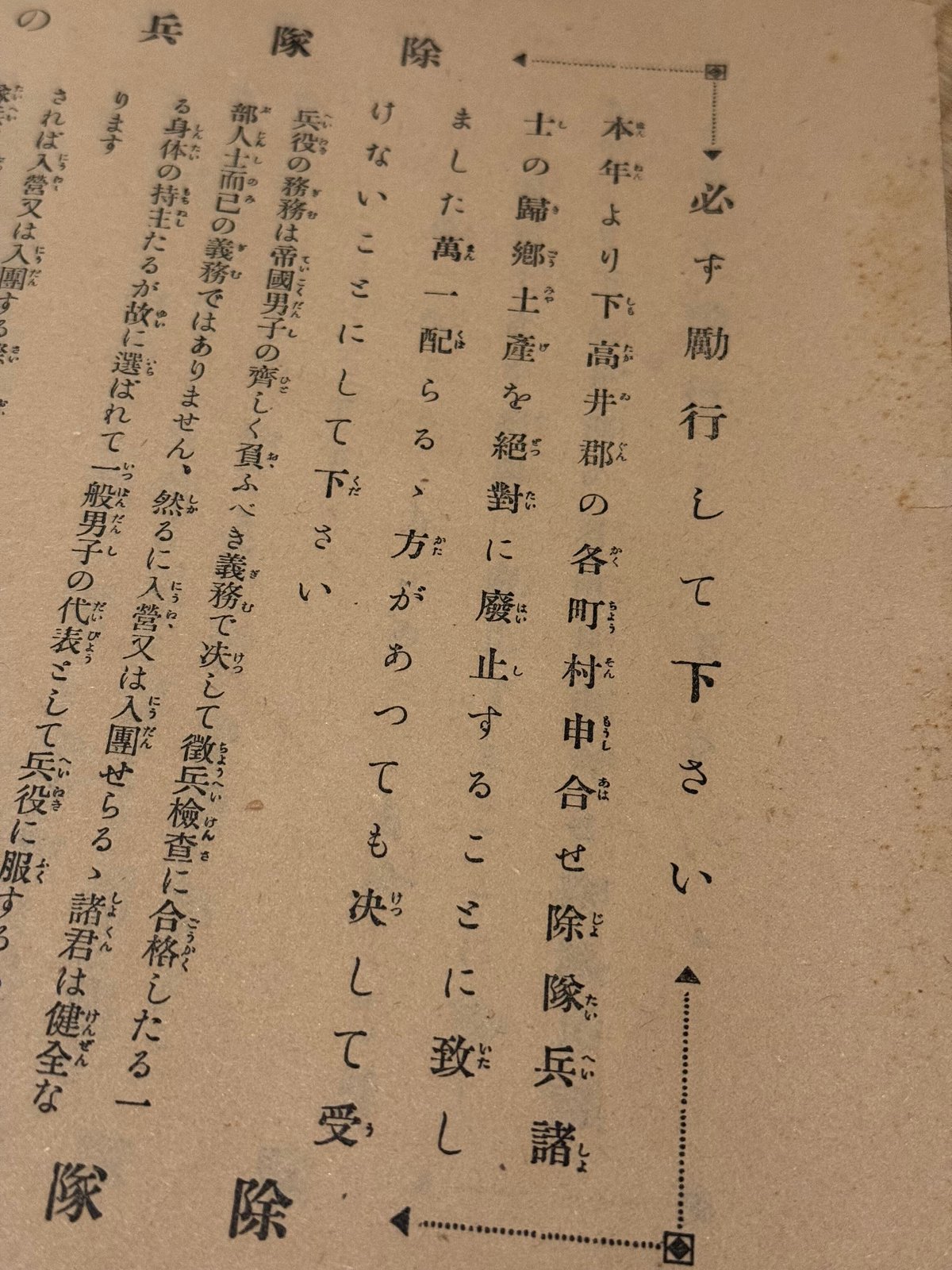

餞別をたくさん貰ったらお返しをせねばというのが人情。その風習はずtと続いていて、1923(大正12)年には中野町(現・長野県中野市)が「除隊兵の土産廃止」「必ず励行」として、「餞別を贈りましたとて除隊兵が物質的返礼を為すの必要はありません。却ってその労を謝することが当然ではありませんか」と、国民皆兵の代表として出ていった兵士の立場を説明し、本年は是非これを断行と、近隣の町村と合わせて約束したとしてチラシを配布しております。

しかし、先ほどの松本連隊区司令部の話を読めば、なかなかそうもいかない、というのはモノ不足でどうにもならなくなるまで続いたでしょう。

いいなと思ったら応援しよう!