ヒト肌の恋しさとヘビ皮

人肌が恋しい季節はもう終わった気がする。大体この言葉が取り沙汰されるのは11月から2月くらいの、乾燥していて寒い、空気の肌触りが悪い季節である。

空気の肌触りで言えば、夏も同等に悪いと思う。真夏になればサウナのようにジメジメしていて、外にいたとしても

「一刻も早くこの空間を抜け出さないといけない」

と思わされる。ただ夏に関しては、空間を抜け出すというよりも、どこか別の空間へ入り込まなければならない。夏の暑さは抜け出すというよりも、エアコンブンブンの部屋に入り込むことで回避できる。

真夏に人肌が恋しくなる人はあんまりいないのはなぜだろうか。確かに熱帯夜で寝付けない時に、どんなに好きな人であろうが、隣に自分かそれ以上の体温を持った人間がいたら、暑苦しさで余計に寝付けなくなる。

人肌の恋しさと孤独感は表裏一体である。冬に人肌が恋しくなるのは、さすがに寒くて暖を取りたいからではなく、寒いと孤独をより感じるようになるから、ということだろう。反対に、夏は暑くて孤独をそこまで感じることはない。

寝付けない夏の夜を思い出してみると、孤独以上にベタつく汗のストレスが自分を襲っているような気がする。孤独を普段から感じている人だとしても、夏はそれどころではないのだ。

「こんな汗かいたらシャワー浴びた意味ないじゃん」

夏に人肌が恋しくならないのは、夏の音も多少は関係しているような気もしてきた。夏は夜であってもコオロギだったりカラスだったり、夜行性のいろんな動物が騒がしい。孤独よりもむしろ迷惑の方が大きい。

「うるさいから黙ってくれ」

どうにか3時くらいを過ぎて虫も鳥も鳴き止みはじめ、やっと静かに眠れると思ったら、今度は老人ばりに朝が早い朝鳥とセミが鳴き始める。スズメだったりミンミンゼミだったり、やたら高音のモーニングコールがガラス窓をも貫通する。

「気づいたらもう朝か。」

冬の夜はどうだろう。動物もいなければ、まとわりつく汗もない。ただひたすらに吹き続ける風の音と、冷たい空気だけが残る。うるさくないのはありがたいが、今度は一人で変な考え事をしてしまう。

「隣に誰かいればもっと安心して寝つけるのに」

冬の人肌恋しさは、人工的な暖かさに失望することから生まれてくる、という仮説を考えてみたい。夏の暑さが自然現象によるものであるのに対して、冬の布団で感じる暖かさは、あくまで布団というプロダクトによってもたらされた人工的な温もりでしかない、という風に。

ドッキリ番組がやらせだった時を思い出す。めちゃくちゃ面白かったターゲットの反応が、自然に出てきたものではなくわざと大袈裟にしたものだとわかった時に醒めてしまう。人間は人為的なものにガッカリする傾向があるのかもしれない。

布団の暖かさが人為的なものであると感じてしまう背景には、真の温もりはヒトやらネコやらの恒温動物か、太陽から与えられる熱エネルギーかによって獲得されるべきであるという、ある種自然主義的な思想があると考えられる。もしそうなら、冬の人肌の恋しさは別にヒトでなくても、イヌやニワトリなどの恒温動物を横に置いておけば解決できるような悩みである。

そう考えると

「最近、人肌恋しいなあ」

とため息まじりに言っている人の本音は

「最近、恒温動物たりてないなあ」

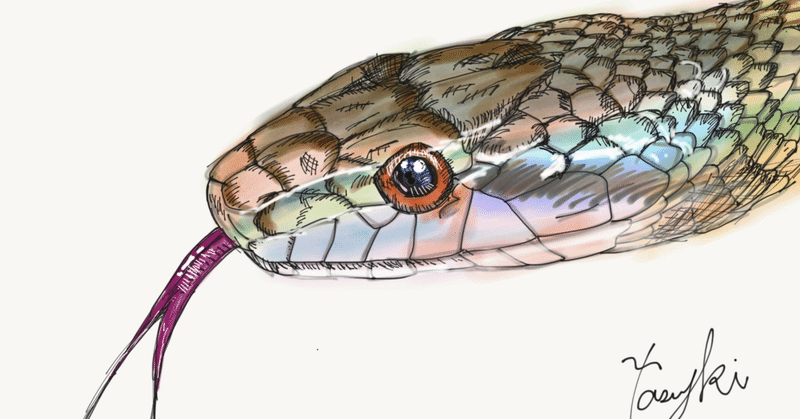

ということになる。孤独感から動物を飼い始める人は多いが、その人たちにヘビやカエルなどの変温動物をおすすめしても悩みは依然残ったままになってしまうので気をつけたい。

もう一つの解決策として、冬の寒さに抗わないという戦略も考えられる。布団を被った際、その人為的な暖気に失望するのであれば、そもそも布団を被らなければ良いのである。部屋に漂う冷気は、冬という季節に起因する自然現象なのだから、<人為的な暖かさ vs 自然な暖かさ> みたいな対立構造が頭をよぎることはない。あるがままの寒さを受け入れて冬の夜を過ごせば、あの孤独感はどこかへ消えていくのである。寒過ぎて眠れないのは別として。

3月も中旬が過ぎて、またあの暑くて騒々しい春と夏がやってくる。4月から生活環境が一変する人もいる。ヘビのように脱皮して、4月から鮮やかな色を見せつける人もいれば、むしろ反対に脱皮したあとの皮のように、目から生気がなくなり乾涸びた生活を送る人もいる。

ヘビに対して恒温動物であるヒトは、環境の変化に対して自分を変えることがない。むしろ変えられない。その不器用さゆえに、孤独感や挫折を受け入れられずに、苦しみ続ける。苦しくてどうしようもない時は、たまには自分を捨ててみるのも良いのかもしれない。

社会という大蛇に飲み込まれず、みなさん頑張ってください。同級生の方々、卒業おめでとうございます。

よろしければぜひ