視聴記録『麒麟がくる』第35回「義昭、まよいの中で」2020.12.6放送

<あらすじ>

藤吉郎(佐々木蔵之介)から、信長(染谷将太)は将軍や幕府はもはやどうでもよく、帝や朝廷との関係ばかりを強化しようとしていることを聞き、不安に駆られる光秀(長谷川博己)。その一方で、摂津(片岡鶴太郎)率いる幕府内では、信長の力を削ぐべくその重臣である光秀を暗殺する計画が持ち上がる。数日後に開かれた将軍主催の茶会に招かれた光秀に、刺客たちの刃が襲いかかる。光秀は将軍・義昭(滝藤賢一)のもとへ急ぐのだが…。

<紀行>

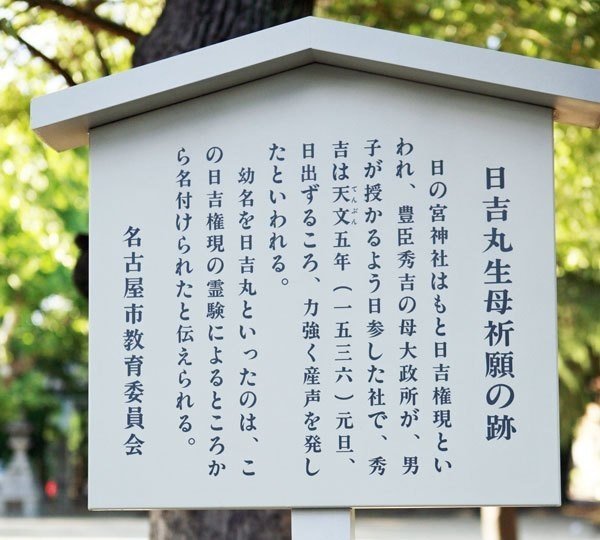

愛知県名古屋市。木下藤吉郎、のちの豊臣秀吉が生まれ育った地です。しかし、その前半生は謎に包まれています。

藤吉郎の母・なかは、職人が多く住む御器所(ごきそ)村の出身といわれています。貧しい農家に嫁いだなかは、日之宮(ひのみや)神社に日参。授かった男児が藤吉郎だったといいます。

常泉寺は、藤吉郎が兄弟たちとともに育った家のあった場所に建立されたと伝わります。境内には、産湯の井戸などが残されています。

静岡県浜松市。武士になるため家を出た藤吉郎は、今川氏配下の頭陀寺(ずだじ)の地侍(じざむらい)、松下家で武家奉公していたといいます。

その後、信長のもとで次々と武功をあげていく藤吉郎は、やがて偉業を成し遂げるのです。

★戦国・小和田チャンネル「麒麟がくる」第35回「義昭、まよいの中で」

https://www.youtube.com/watch?v=G9h2KG_uFqE

★元亀2年の後半に何があったか?

https://note.com/senmi/n/ncc8abad77b66

★「比叡山焼き討ち」の実際

https://note.com/senmi/n/nebca18244661

最近の足利義昭は苛立っており、怒鳴ってばかりである。私なら、タイトルを「義昭の苦悩」とするが(「義昭の決断」(摂津晴門を切って、明智光秀を取るという決断)でもいいかと)、実際のタイトルは「義昭、まよいの中で」であり、「義昭の苦悩」でも、「義昭の迷い」でもない。なぜ「迷い」ではなく、「まよい」なのか? ドラマの足利義昭は、「何が大事で、何が大事でないか迷うのじゃ」と語っていた。(「何が」ではなく、「誰が」だと思うが。)

とにかく今回の滝藤賢一さんの演技はすさまじく、「悩んでいる」を通り越して「病んでいる」「壊れている」感じであった。(このドラマは今までのドラマとはキャラが逆である。剣豪将軍・足利義輝がお公家さんのように穏やかで、弟・足利義昭は、元僧侶とは思えぬ激しい気性である。)

「芝居をしていて、エクスタシーみたいなものを感じる瞬間があるんです。相手に集中して、気持ちがのってきて、全ての状況が受け入れられる瞬間がある・・・。長谷川さんとのシーンでは、それが連発した。だからもう、楽しくて楽しくてしかたがなかったです」(滝藤賢一)

https://twitter.com/nhk_kirin/status/1335552319287664646

ネット上の一般人の感想は「滝藤賢一さんの演技が凄かった」、戦国マニアの感想は「坂本城の設計図(特に天守)が見事だった」ですが、今回のポイントはそこか? 凄い回なのに、なぜ視聴率が12.7%と低かったのだ???

「戦が終わった(大笑)。信長様の戦はまだまだ終わってはおりませぬぞ。今、こうして摂津殿がここにおられる。叡山の主も無傷のままです。古く、悪しきものがそのまま残っておるのだ。それを倒さねば、新しき京都は造れぬ。よって戦は続けなければならぬ。お分かりか?」(by 明智光秀)

比叡山は織田信長が焼いたし、摂津晴門を足利義昭が排除した。2人の力で「古き悪しきもの」は無くなったということで、さて、今後は、2人で協力して「新しき良きもの」を生み出して革新的な政治を行うのか、「古き良きもの」(正親町天皇)を敬う織田信長が、後醍醐天皇が目指した天皇中心の「新政」の支援をするのか?

■足利義昭

足利義昭は、織田信長とは性が合わないという。

明智光秀は好きだが、織田信長から領地を与えられ、坂本に城を建て、自分を残して京都から離れると言うので、足利義昭は、疑心暗鬼に陥り、「坂本に行くのであれば、妻子を人質として、京都に置いて行け」と命じた。(そもそも幕臣は京都を離れちゃダメだろ?)

足利義昭は、自分の周りには、摂津晴門しかいない。嫌いだが、他にいないから従うしかないという。(細川藤孝や三淵藤英ではダメなのか?)

足利義昭は、摂津晴門の「茶会」という名の「明智光秀暗殺」を容認した。駒についつい言ってしまい、暗殺は失敗したが、もし成功していたら、さぞかし苦いお茶になったことであろう。

その後、若い頃の(斎藤道三の家臣の頃の)明智光秀なら、足利義昭に「私を殺そうと? 公方様のお気持ちはよ~く分かりました。おさらばです。織田信長のもとへ参ります」と言ったと思うが、大人になった明智光秀は違った。暗殺については一言も触れずに助言したのである!

明智光秀「近江で初めてお会いして、上洛するまで3年。そして、この3年。古き者を捨て去る、良い区切りではありませぬか。摂津殿や、幕府内の古き者たちを」

足利義昭「捨て去って・・・捨て去って、そのあとはどうする? 信長が、勝手気ままに京を治めるのを黙って見ておれというのか?」

明智光秀「私がそうならぬよう努めます。信長様が道を外れるようなら、坂本城は直ちにお返しいたし、この二条城で公方様をお守り致す所存。越前を公方様と出る時、己に言い聞かせました。『我等武士は将軍をお守りせねば』と」

この明智光秀の言葉に足利義昭は心を打たれ、「何が大事で、何が大事でないか迷っていたが、ここに私を大切に思ってくれる人がいた。その者を危うく斬るところであった。今日の茶会(暗殺)は取りやめじゃ」と涙を浮かべた。

「義昭の心を壊したのは摂津だと思う。摂津が今の幕府の諸悪の根源だということもわかっていた。でも、元僧侶だった義昭としては、比叡山の焼き討ちで、女・子どもまで殺した信長のことはもっと許せない。だから、光秀の言葉を信じ、光秀に頼るほかなかったんでしょうね」(滝藤賢一)

https://twitter.com/nhk_kirin/status/1335551562110873600

■織田信長

今回は登場しなかったが、木下秀吉が「織田信長は、将軍・足利義昭や幕府はもはやどうでもよく、帝・正親町天皇や朝廷との関係ばかりを強化しようとしている」と明智光秀に伝え、「幕府を見限る時期が来たのでは?」と付け加えた。

前回、松永久秀が、「明智光秀と織田信長の根は1つ(思いは「泰平の世を築きたい。そのためには古く悪しきものを取り除く必要がある」で一致している)」と言っていたが、父親から「武家の棟梁である将軍が麒麟を連れてくる」と聞かされて育った幕臣の明智光秀と、父親から「1番偉いのは太陽、2番目が天皇で、3番目が将軍」と聞かされて育った田舎侍の織田信長では、天下泰平へのルートが、働きかける相手が異なる。(そして、そういう父との思い出がない木下秀吉は冷静だ。)

■正親町天皇

織田信長を上手く操っている。足利義昭は見習った方が良い。

連合艦隊司令長官・山本五十六は、

「やってみせ 言って聞かせて させてみて 誉めてやらねば 人は動かじ」

と言った。

「三つ叱って 五つ褒め 七つ教えて 子は育つ」

という俗諺や、

「可愛くば 五つ教えて 三つ褒め 二つ叱って よき人とせよ」

という二宮尊徳の 「ほめ育て」 と言われる言葉があるが、織田信長を動かすのは簡単である。認めて承認要求を満たした上で、褒めるだけでよい。

さて、ドラマでは、木下秀吉が、織田信長の公家救済案を明智光秀屋敷に持参した。

明智光秀「これが信長様のご命令か?」

木下秀吉「帝をお支えする御公家衆が、食うに困るほどの貧乏暮らし故、何とか助けてあげたい。そのため、明智様と私とで知恵を絞れ~とのことでございました」

明智光秀「洛中洛外の田畠1反につき、一定の米を税としてとれ。それを寺や富裕の者に貸し付け、その利息を公家衆に与えよとある。それだけではない。帝の妹君の御領地を、幕府が勝手に奪い奉り、それを奉公衆から取り返し、幕府の者を処罰せよとある。これでは幕府に喧嘩を売るような中身ばかりだ」

木下秀吉「よろしいでは御座いませぬか。明智様もそうして(幕府に喧嘩を売って)こられた」

修正後の政策は、

①9月30日、畿内500~600の寺社に、全領地の田畑1反につき1升の米を10月15日~20日の間に二条城か妙顕寺まで運び込むようお触れを出す。

②集めたお米を京の各町に5石を貸し付け、来年1月から毎月1斗2升5合を利息として朝廷へ収めさせる。

③正確を期すため、枡を「京枡」(「判枡」)に統一する。

である。

「帝の妹君の御領地を、幕府が勝手に奪」った話は知らない。正親町天皇妹・曇華院殿の御領である山城国大住庄を一色藤長が違乱したということであろうか?(ただ、この問題は、7月に決着済みである。)

御触書の連署のトップは明智光秀であるので、奉行人の責任者は明智光秀ということになろう。(木下秀吉の名は無い。)ドラマでは「織田信長が考えた素案を明智光秀と木下秀吉で煮詰めよ」ということであったが、こういう狡猾な政策を考えたのは織田信長ではなく、木下秀吉であろう。

※「公武御用途」の為、畿内500~600の寺社に、1反につき1升の米を徴す。

・『言継卿記』「元亀2年10月8日条」

為公武御用途、被相懸段別事、右不謂公武御料所、並寺社本所領、同免除之地、私領、買得屋敷等、田畠壱反壱升宛、来月15日、20日已前、至洛中二条城、妙顕寺可致運上候、若不依少分隠置族有之者、永被没取彼在所、於其身者、則可被加御成敗之由、被仰出候也、仍如件。

9月30日 明智十兵衛尉

光秀(判)

島田但馬守

秀満(判)

塙九郎左衛門尉

直政(判)

松田主計大夫

秀雄(判)

在々所々5、600通云々

※「禁裏賄」の為、米を京都の各町に5石貸与し、利息を収めさす。

・参考:『元亀2年御借米之記』

禁裏様為御賄、米京中え被預置候。但、1町に可為5石充条、此方案内次第罷出、米可請取之、利平可為3和利、然而来年正月より、毎月1町より1斗2升5合充可進納之、仍本米為町中永代預置の状、如件。

10月15日 明智十兵衛尉

光秀(判)

島田但馬守

秀満(判)

塙九郎左衛門尉

直政(判)

松田主計大夫

秀雄(判)

其の上、御調物、末代に於いて懈怠なき様に御沙汰あるべく、信長公御案を廻らされ、京中町人に属詫(しょくたく)預け置かれ、其の利足、毎月進上候様に仰せ付けられ候。並に、怠転の公家方御相続、是れ又、重畳御建立。天下万民一同の満足これに過ぐべからず、云々。本朝に於いて御名誉、御門家の御威風、勝(あ)げて計ふべからず。(太田牛一『信長公記』)

※「『信長公記』(巻4)に見る元亀2年(1571年)後半の出来事」

https://note.com/senmi/n/ncc8abad77b66

■摂津晴門

一方、政所執事・摂津晴門が率いる幕府内では、織田信長の力を削ぐべく、その指南役であると考えられる明智光秀を排除(暗殺)する計画が持ち上がった。将軍・足利義昭主催の茶会に明智光秀を招き、暗殺しようというのである。

とにかく、この頃の織田信長には狂気の萌芽が見られるので、「危険だ。今のうちに力を削いでおこう。まずは、織田信長にべったりの明智光秀から」と思ったのかもしれない。この頃の織田信長は、「敵は延暦寺にあり」と言わんばかりの9月12日の比叡山急襲もそうであるが、9月16日、公家の正三位・竹内季治(真滴)が、織田信長のことを「(今が最盛期で)熟したイチジクの如く、木より地上に落ちるだろう」と評したところ、捕らえ、9月18日には斬首し(『耶蘇会士日本通信』『言継卿記』)、9月21日には、河尻秀隆と丹羽長秀の2人に命じ、高宮一族を佐和山城に呼んで殺させるという狂いっぷりである。(高宮氏は、去年の「野田、福島の戦い」の時、石山本願寺に内通したという。)

さて、「明智光秀暗殺計画」は聞いたことが無いので、多分、脚本家の創作であろう。史実でも摂津晴門は政所執事を解任されているが、その理由は不明であるので、脚本家は、「明智光秀暗殺計画の失敗により失脚した」と解釈したのであろう。Wikipedia「摂津晴門」に「同年7月に神宮方頭人を兼ねていた晴門が藤波康忠に相談なく伊勢神宮の禰宜職に関する武家執奏を行ったとして、義昭の怒りを買って逼塞を命じられ、同年11月には伊勢貞興(貞為の弟)が政所執事に任じられた」(木下聡「摂津氏」『室町幕府の外様衆と奉公衆』(同成社、2018年))とあり、史実はドラマとは異なり、7月には政所執事の職を解かれていたという。上掲のように9月30日に米の徴収のお触れを明智光秀らが出しているということは、9月30日には摂津晴門がいなかったと考えるべきであろうか。

それにしても、足利義昭主催の茶会で暗殺はないだろ。それでは足利義昭が指示したと丸分かりだ。帰蝶は怒り狂って、織田信長に「足利義昭を討て」と言うに違いない。(今回は、摂津晴門が独断でやったことにして、帰蝶の怒りを避けた。)私なら、忍者を雇って誰が暗殺したか分からないようにするか、公方様が大嫌いな兄の仇・三好一族がやったことにして、帰蝶に「三好一族を討て」と織田信長に命令させるとかするな。

暗殺計画は失敗し、元亀2年(1571年)11月1日、摂津晴門は政所執事を解任され、御供衆・伊勢貞興が政所執事になった。伊勢貞興は、代々政所執事を務めた伊勢家の宗主であるが、永禄5年(1562年)生まれの10歳であり、まともに仕事は出来なかったと思われる。執事を補佐する政所代(執事代)・蜷川親長も京都を離れていたので、「伊勢貞興が元服するまで」という条件で、織田信長と彼の家臣が政所の業務を代行した。

【後日譚】元亀4年(1573年)7月、足利義昭を京から追放すると、織田信長は、村井貞勝を「天下所司代」(「京都所司代」のこと)に任じた。

伊勢貞興は、明智光秀の家臣となり、「本能寺の変」後の「山崎合戦」(天正10年(1582年)6月13日)で討死した。享年21。

■三条西実澄

三条西実澄の娘婿は、「美濃三人衆」の稲葉良通であるので、明智光秀について何か聞いていたかもしれない。

このドラマでは、伊呂波大夫から明智光秀について聞いていたことであろう。そして、伊呂波大夫に「いつか明智光秀に会って、どんな人物か見定めたい」と言っていたのであろう。明智光秀が、「織田信長が盲信する正親町天皇について知りたい」と言うと、伊呂波大夫は、チャンス到来とばかりに、「近くに正親町天皇についてよく知っている人がいる」と、三条西実澄を紹介した。

※明智光秀が「正親町天皇について知りたい」と思った理由:明智光秀は、正親町天皇の弟・覚恕に会っているので、兄・正親町天皇も同類だと考え、織田信長がなせ物欲の塊に盲信しているのか、その理由を知りたかったのであろう。あるいは、覚恕に「兄と私は違う」と聞いて、本当かどうか、知ってる人に聞いてみたかったのであろう。

明智光秀が正親町天皇に会いたいのであれば、望月東庵の助手として御所へ行けばいいわけであるが、「天皇は雲の上の人であり、資格の無い(五位以上ではない)自分が会うのは畏れ多いことだ」と明智光秀は思っていた。それで、正親町天皇がどんな人物であるか、話を聞くだけで十分であったのだが、三条西実澄は正親町天皇に「折を見て連れてまいれ」と言われ、明智光秀は、正親町天皇と会うことになってしまった。

三条西実澄の祖父・三条西実隆は、香道「御家流(おいえりゅう)」の始祖として、宮中の御香所預りに任命されていた。三条西家は歌道の家であると同時に、香道の家でもある。

ちなみに、覚恕がやっていたのは、梅花(ばいか)、荷葉(かよう)、侍従(じじゅう)、菊花(きっか)、落葉(らくよう)、黒方(くろぼう)の六種の薫物を匂いで当てるゲームである。

※「お香の会」

http://www.okou.or.jp/manabi.html

このドラマの三条西実澄は、「変わり者の老公卿」という設定である。天正2年(1574年)、正親町天皇は、織田信長に、天下第一の名香「蘭奢待(らんじゃたい)」(正倉院宝物目録では「黄熟香(おうじゅくこう)」であり、「蘭奢待」は「東大寺」の異名だという)の切り取りを許可したが、三条西実澄は、「蘭奢待問題の時、またその後も正親町帝の朝廷運営を鋭く批判した人」(金子拓『織田信長<天下人>の実像』「第3章 蘭奢待切り取り―天正二年三月」)だという。このドラマでは、「天下の御意見番」こと大久保彦左衛門のポジションなのか?

【簡略版】三条西実世・実澄・実枝なる人物

https://ameblo.jp/sengokumirai/entry-12640664079.html

【詳細版】三条西実澄なる人物

https://note.com/senmi/n/n253a118ebd80

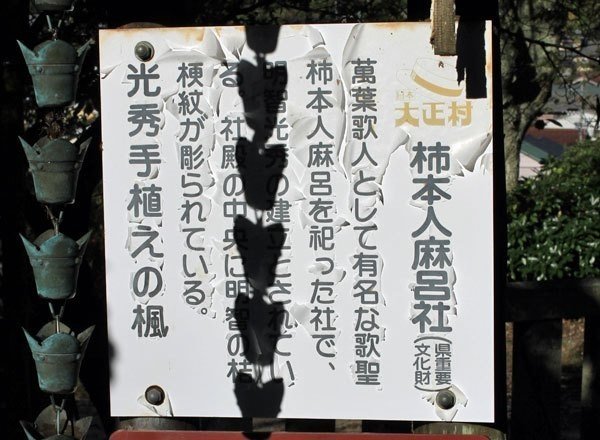

■柿本人麻呂

三条西実澄「万葉の歌詠みでは誰がお好きじゃ?」

明智光秀「柿本人麻呂に尽きるかと」

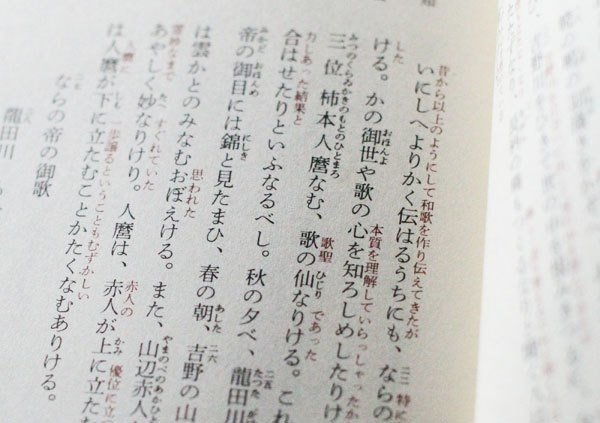

三条西実澄は細川藤孝に、二条家に伝わっていた『古今和歌集』の解釈を伝授した(「古今伝授」)。その『古今和歌集』の「やまとうたは、人のこゝろをたねとして、よろづのことのはとぞなれりける」と始まる「仮名序」に、

「正三位・柿本人麿なむ歌の聖なりける」

「また山辺赤人といふ人ありけり」

とあり、柿本人麻呂と山部赤人を「歌聖」、解釈によっては、柿本人麻呂を「歌聖」、山部赤人を「歌仙」と区別する。二条家ではどう解釈されたのか、明智光秀は知らない。(現在は「古今伝授」の内容が公開されている。)

《「古今伝授」の系統 》

二条家─東常縁─飯尾宗祇┬三条西家─────細川藤孝┬智仁親王【御所伝授】

└肖柏┬堺の町人【堺伝授】├三条西実条

└林宗二【奈良伝授】├中院通勝

├烏丸光広

└島津義久

いにしへよりかくつたはれるうちにも、ならのおほむ時よりぞひろまりにける。かのおほむよや、うたのこゝろをしろしめしたりけむ。

かの御時に、おほきみ(み)つのくらゐ、かきのもとの人まろなむうたのひじりなりける。これはきみも人もみをあはせたりといふなるべし。あきのゆふべたつたがはにながるゝもみぢをば、みかどの御めににしきとみたまひ、春のあしたよしの山のさくらは、人まろが心には雲かとのみなむおぼえける。

又山のへのあか人といふ人ありけり。うたにあやしうたへなりけり。人まろはあか人がかみにたゝむことかたく、あか人はひとまろがしもにたゝむことかたくなむありける。

「万葉の歌詠みでは誰がお好きじゃ?」(by 三条西実澄)

私なら、「万葉歌ではどの歌がお好きじゃ?」と聞くけどね。歌人となれば、『古今和歌集』「仮名序」に「人まろはあか人がかみにたゝむことかたく、あか人はひとまろがしもにたゝむことかたくなむありける」(柿本人麻呂と山部赤人の優劣は付け難い)とあるから、「柿本人麻呂か、山部赤人」と答えておくのが無難であるが、明智光秀は、「柿本人麻呂一択」ときっぱりと答え、さらに、その理由を

「国と帝、家と妻への思い――そのどちらも、胸に響く歌と存じます」

としたので、人麻呂談義に花が咲き、日が暮れてしまったという。

※付箋に「万葉集」と書かれていたが、「萬葉集」の誤りでは?

明智光秀も度々参加した連歌会(れんがえ)の会場には、連歌の神・菅原道真の「渡唐天神」の掛け軸を床の間に掛けることになっているが、歌聖・柿本人麻呂の和歌を飾ってもよいという。第6回「三好長慶襲撃計画」(2020.2.23)の連歌会の会場に飾られた扇には、柿本人麻呂の『万葉集』(巻1)47番歌

真草刈る荒野にはあれど黄葉の

過ぎにし君が形見とぞ来し

が書かれていた。また、「古今伝授の間」(「古今伝授」を行う部屋)には、柿本人麻呂の肖像画を掲げる習わしになっている。

ちなみに、明智光秀は、柿本人麻呂社(御神体は柿本人麻呂の肖像画)を建てている。

近衛前久は、小鼓の基本奏法である強く高い音「タ」、弱く高い音「チ」、弱く高い音「プ」、強く低い音「ポン」の4音を打ち分けられるか試し、「タの音が弱かった。薬指の使い方に注意せよ」と言い残し、三条西実澄は、『万葉集』の知識を問うた。公家には、鹿島の太刀の型を所望する御仁はいないようだ。お公家様は、田舎者、野蛮人は嫌いで、相手が自分と同類の教養人、文化人なのかを見定めたいようだ。

「追い返しはいたしません。『柿本人麻呂が良い』と言うので、『如何なる歌が良いか』と問うと、2、3首淀むことなく挙げ、私もそれには同感でございました。久しぶりに歯応えのある武士(もののふ)に会うたかなと。そう思ううち、栗の歯応えもよろしく、気づくと日も暮れていて、お帰り願うた次第で」(by 三条西実澄)

■伊呂波大夫

伊呂波大夫は、女の子に紅をさしていた。ネットでは「かぶき踊りの創始者・出雲阿国では?」と話題になっているが、出雲阿国は、来年・元亀3年(1572年)の生まれとされる。

以前、伊呂波大夫は、松永久秀に言い寄られて「貢いでる男がいる」と言った。その時は近衛前久のことだと思ったが、どうも正親町天皇らしい。

明智光秀には「正親町天皇には子供の頃に会ったきり」と言っていたが・・・三条西実澄が明智光秀に会っただの、栗を食べただの、三条西実澄、明智光秀、伊呂波大夫の3人しか知らないことを正親町天皇が知っていたということは、伊呂波大夫が教えたとしか考えられない。

■なか(後の大政所)

名古屋弁じゃなかった(笑)。

なぜ京都に住んでいるのかも不明。

「今回の紀行はどこだろう?」と思ったら、なか(後の大政所)に関連しての愛知県名古屋市と、木下秀吉に関連しての静岡県浜松市だった。(頭陀寺や引馬城址の木下秀吉像は映されなかった;)

なお、紀行では、なかが日参したのは、

・愛知県名古屋市中村区日ノ宮町の日吉権現(現在の日の宮神社)

だとしていたが、

・甚目寺(愛知県あま市甚目寺)内の日吉権現だとする説(『明智軍記』)

や、豊臣秀吉は「ミツノガウ戸」(御津の神戸?)=「元伊勢・中島宮(御園神社)発祥の地」・愛知県清須市一場御園生まれだとして、

・織田信長が鉄火起請を行った清須の日吉権現

だとする説もある。(元伊勢・中島宮は、真清田神社の境外社(第六別宮)・浜神明社(旧・津浜神明社。一宮市桜3丁目(旧・神明津)鎮座)だともいう。)

※「秀吉が築いた「一夜城」は墨俣城ではなく「伏屋城」だった!? 明智軍記第8話」

https://bushoojapan.com/bushoo/toyotomi/2020/09/07/150638

豊臣秀吉は、矢作橋で蜂須賀小六に会って仕えたとされてきたが、当時の矢作川には橋がなかったことから、創作と考えられ、最初に仕えたのは、遠江国頭陀寺の横の頭陀寺城(松下屋敷)の城主・松下氏だとするのが史実だという。松下氏は曳馬城主・飯尾氏の家臣であったが、頭陀寺の寺侍だともいう。その後、木下秀吉は、頭陀寺の空海作三面大黒天像を盗んで尾張国へ帰り、織田信長に仕え、出世したという。

明智光秀は、近江国の六角氏に仕えていたが、越前国へ移ることにし、途中、川で大黒天像を拾ったが、また川に捨てたので、出世が遅れたという。長崎称念寺の門前で寺子屋をやっていたというが、当時、寺子屋は、まだ存在していない。長崎称念寺の横の長崎城(城主不明。多分、黒坂氏)に寺侍としていたのではないかと思われる。

頭陀寺城も長崎城も、傭兵が集まる梁山泊だったという。豊臣秀吉と明智光秀は境遇が似ているので、うまが合ったのではないか?

【メモ】 ※現在は元亀2年(1571年)冬

・摂津晴門:元亀2年(1571年)11月1日、政所執事解任。以後消息不明。

・武田信玄:元亀4年(1573年)4月12日、死没(病死)。

・足利義昭:元亀4年(1573年)7月3日、槇島城へ動座。室町幕府滅亡。

・元亀4年7月28日、「天正」に改元。

・朝倉義景:天正元年(1573年)8月20日自害。

・浅井長政:天正元年(1573年)9月1日自害。

・覚恕:天正2年(1574年)1月3日、遷化(病死)。

・松永久秀:天正5年(1577年)10月10日自害。

あなたのサポートがあれば、未来は頑張れる!