生命とストレス (読む前感想)

「ストレス」という言葉を人間の体に使いだしたのは、けっこう最近のことで、まだ百年も経ってないんだとか。ちょっと意外だった。

もちろん、それまで人間にはストレスがなかった、というわけではなく、あったものを枠で囲って、それをストレスと名付けた、というだけだけど、そう名付けることによって新しい概念が生まれたと考えると、かなり重大な発見といえるのではないだろうか。

著者ハンス・セリエは、まさにそれを最初にした人(諸説ある)で、本書では、ストレスというものと向き合った科学の現場を振り返っている。

150ページくらいの薄い本ではあるが、専門的な言葉も多く、専門外のぼくなどが簡単に理解できるような内容ではなかったから、5、6回読んでやっとおぼろげに意味がわかってきたって感じだった。

その時ぼくは膠原病を発症し、ストレスについてどうしても知りたかったから、そんなストレスにも負けずに、実に根気よく読んだものだった。

実はこの本、この note の表題には「読む前感想」などと書いたけど、既に何度も図書館で借りて読んでいて、いつか手元に置いておきたいと思っていた本なのである。

最近、近所の散歩コースにとても気持ちのいい小さな本屋さんができて、ここでは棚に並べられた本の背表紙を眺めるだけでも気分がよくなるので、よく立ち寄ってたんだけど、たまには何か買わなきゃ……とは思うもので、で真っ先にこの本が頭に浮かんで、注文し、で今、それが手元に届いて、でもまだ読んではいない。

店主が棚などをDIYで手作り

まだ読んだことのない本と既に読んだことのある本では温度差があるけど、読書とは、読んでいるとき(間)に生ずる「楽しみ」である。

そして今は読む前で、頭に浮かぶ思いは、読んでいるときに感じる「楽しみ」とは違っている。でこの、読む前に思い描いている感想って、読んだ後すぐに夢のように忘れてしまうから、ちょっとここに、この本を目の前にし浮かんでいる今の所感を残しておきたい。

現代ストレス

少し前、目に違和感を覚え眼科へ行くと、中心性漿液性脈絡網膜症と診断された。たいそうな名前だけど、それほど心配することではないとのことで、治療も投薬もなかった。原因は「ストレスとかで」と説明された。

その他にも、何かと「ストレスが原因で」なんてことはよく目にも耳にもするんだけど、「ああそうですか」と簡単に理解できることではない、と思う。説明する方もされる方も安易に使い過ぎだ。

今、みんなが使う「ストレス」という言葉は、この本で紹介されている科学(医学)的な現場で生まれた「ストレス」とは少々異なっていて、心因性のストレスだけをクローズアップしてそう呼んでいるっぽい。でもなんというか、「抑圧されている状態」のことをそう呼んでみたりし、何か少しズレていて、「気合でなんとかなるもの」みたいに精神の問題と考えがちだ。

言葉というものは他人に伝えるためのものだから、それぞれの時代の背景によって変化するのは当たり前だけど、本来その言葉が生まれた理由というものをあらためて知ることは、とても大切なことだと思う。

人間は、満たされているときほど余計なことはしたくないもので、だから現代は、深くものを考える必要も感じなくて、だから言葉は、安易に変化してしまい、ひいては自分の都合のいいように変化してしまうから。

人間は、「よりよく」という言葉のもとに発達して、より生きやすい社会を築いたけど、反面、ちょっとした不自由にストレスを感じるようになってしまって、沸点が低くなったようにも感じる。

以前はぜんぜん不安もなかったことを問題視し、そのことに悩まされるようになって、さらには、ちょっとしたことにキレてしまう人間がとても増えているように思える。ストレスはなくならない。

現代社会とストレスの関係を思うとき、ほどよいストレスの重要性が浮かび上がってくる。で、ストレスは必要なもの、だと。

ポジティブなものだけを追って作られた社会にネガティブなことがなくなるかといえば、決してそんなことはなく、隠れされたネガティブなことは、その分大きく、強く存在してしまう。

ストレスが全くない世界があったとしたら、それこそ恐ろしい。

もし「痛み」という感覚がなかったとしたら、どんな危険なことだって平気でしてしまうだろうし、あらゆる生物はあっという間に死んでしまうだろう。「怖さ」だって同じだ。

他人に命令されて、自分ではしたくない嫌いなことをさせられて、それで初めてできる進歩(喜び)だって多いし、そのおかげなのである。

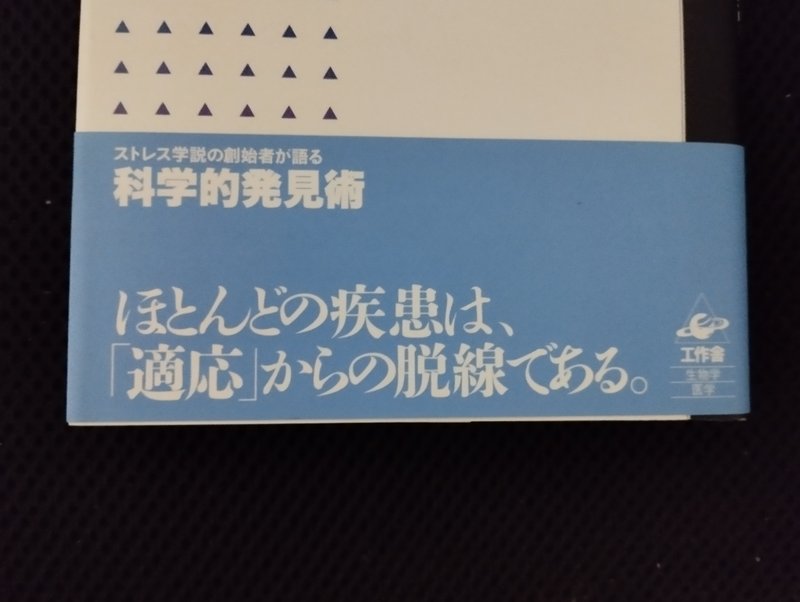

本書には、ストレスを加え過ぎたために起こる疾患などに焦点をあてて、そのときに体が適時対応する様子、なくなってしまう反応などの数々の実験などが紹介されていたが、通常時、適度なストレスが体のバランスを整えているシステムも図解(文章で)してくれていた。

科学者らしく、ストレスのもたらす反応を目に見えるように説明している。

でも、この本の副題には「超分子生物学のための事例」とあって、「超」とあるところが著者ハンス・セリエという人の哲学的なところだ。科学では説明しえない「生命」というものに対する彼の考え方こそが、この本の魅力だったような記憶がある。

セリエ博士は最後に、アンビバレンス(双価性)という心理学用語を取り上げ締めくくっていたが、ストレスを主役に抜擢したこの本が、そこへどう結びつくのか、想像しただけでもワクワクとしてくる。

前に読んだときも、その前も、読んだ後にはとてもいい読後感を得ていたが、きっとまた充実した読書ができるはずだ。

まあ、読む前に頭に浮かんでくることはポジティブなことばかりで、だからストレスはほとんどないんだけど、この本、実際に読み始めるとストレスがいっぱいだ。専門的過ぎて理解できないことは多いし、何度も調べたはずの用語もかなり忘れてしまっているし、数々の動物実験などは暗い感情を生んでしまうし、現実を思い知らされる。

「生命とストレス」という題名は邦題で、原題は「IN VIVO」という。「試験管の中で( in vitro )」という言葉に対してよく使われる「生体内の中で」という意味だそうだ。仮想の世界ではなく、現実の世界を表している、と捉えてもいいだろう。

実際読み始めたらば、ストレスは次から次に現れるはずだけど、もうぼくはこの本に対する免疫を獲得していて、きっと次から次へと適応してくれるに違いない。まあ、適度なストレスを感じつつ、読書を楽しみたいと思う。

いつも図書館で借りていたので帯はついていなかったが、この初めて目にする帯に書かれている言葉を念頭に読み始めることにしよう。

ただ、いつ読み始めようか、、

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?