1.1.4 エジプトの統一国家 世界史の教科書を最初から最後まで

メソポタミアに文明が生まれた頃、アフリカのエジプトでも文明が生まれていた。

舞台はエジプトの南から地中海に注ぐナイル川だ。

毎年定期的に大洪水をもたらすナイル川は、下流に水をたっぷりもたらし大規模な農業を可能にする。

エジプトの下流の部分には毎年信じられないくらい大量の肥沃な土壌が上流から運ばれてくるため、新しい土地がどんどん広がっていった。このことに注目した、のちの時代のギリシャの歴史家ヘロドトスは「エジプトはナイル川のプレゼント(賜物(たまもの))」と表現している。

史料 ヘロドトスによる記述

今日ギリシア人が通航しているエジプトの地域はいわば(ナイル)川の賜物ともいうべきもので、エジプト人にとっては新しく獲得した土地なのである。この地域の住民はあらゆる他の民族やこの地域以外に住むエジプト人に比し

て、確かにもっとも労少なくして農作物の収穫をあげているのである。…川がひとりでに入ってきて、彼らの耕地を灌漑してまた引いて行くと、各自種子をまいて畑に豚を入れ、豚に種子をふみつけさせるとあとは収護を待つば

かり。

史料 ナイル川讃歌

おお神ハピよ、この国土より現れ出てエジプトを生かすために来たる汝!その水流は秘められて、日中の暗闇(の如く)その信徒彼(=ナイル川)に和して歌う。それは神ラーの創造給いし田畑に水灌(そそ)ぐもの、なべての仔羊を育てんために。それは水から程遠きところの砂漠に飲むものを与えるなり。天空より降りしは彼の露なり…。

魚の主よ。水鳥を上流にさかのぼらしめるものよ。熱風のゆえに落ちる鳥はないと…大麦をつくり小麦を創りし彼。彼もし力なければ鼻孔塞がりて、すべて人びとと貧しかるべし。神々の食物減ることあれば、幾百万の人びと

の滅びることあるべし。

彼もし無慈悲なれば、全土恐れおののき、おのおのの地区に大小の人びとの嘆きあらん。…彼起る(増水する)ときは、国土よろこびに溢れ、人おのおの悦びに充ち、すべての頤(あぎと(注:あごのこと))笑いはじめ、歯はことごとくあらわれん。

食物をもち来たすもの、糧食に富める者、良きことすべてを創るもの!尊ぶべきもの、かぐわしきもの、仁慈深きもの、彼来るときに。家畜のために牧草を生やしめ、ことごとくの神に犠牲を与うるもの。たとえ冥界にあれ、天上

にあれ、はたまた大地にあるものといえども、彼の権威の下にあらん。ふたつの国(上下エジプト、全国)を所有し、庫(くら)を充たし、穀倉を拡げ、貧者に物を施す彼。

しかし、そのくらい大規模な水量を誇る川であるからこそ、ちゃんとした堤防や貯水池をつくらなければ、水の流れをコントロールすることはできない。

それには大勢の人手が必要だ。

そこでいつしか、大集落を指揮する支配層が現われ、大勢の人が彼らの支持に従った。

やがて有力な大集落どうしは、水利権をめぐる争いをはじめる。

それにともない大集落は、農業をしない人々の集まる「都市」に発展。周辺の農民たちを支配し、神の「権威」をバックに収穫物を集めるようになっていった。

さらに、いくつもの都市がさらに合わさって、ナイル川の上流と下流に大きな都市グループが出現。

紀元前3000年(今から5000年前)頃には、上流のグループが下流のグループを支配することに成功し、ナイル川沿いの諸都市はひとつの「国」に発展した。

その後のエジプトは、メソポタミアとは違い、異民族の侵入をあまり受けないまま、「エジプトらしい」文化を発展させていった。

いくつもの王家がナイル川沿いのいくつかの都市を拠点にエジプトを支配するけど、特に栄えた王家の時期を、伝統的に「古王国」「中王国」「新王国」というように分けることになっている。

エジプトの王は、神の代理のようなポジションだったメソポタミアの王とは違い、「神そのもの」としてあがめられた。

もちろん王はたった一人で支配しているわけではない。

周りは王の権威を利用する「支配層グループ」がくっついていた。

神に対する儀式の専門家である「神官」と、王の命令に従う「役人」がそれに当たる。

王は彼らの支持を得るために土地を与え、その土地では「農民」たちが農作業に従事させられた。

「農民」には自由な暮らしが認められておらず、収穫物も税として支配層にとられてしまう。農作業も「神に対する奉仕」と考えられていたようだ。

都市にはほかに「職人」もいたけれど、下っ端の仕事はかなり大変だったらしい。

そんな中、「そんな苦しい思いをするくらいなら、文字の読み書きを勉強して、「書記」になったほうがいい」というアドバイスが残されている(「ドゥアウフの教訓」)。当時、文字の読み書きができるのはほんの一握りの人だけだったのだ。

エジプトの文字には、碑文やお墓の壁、石でできた棺に刻まれた神聖文字(ヒエログリフ)のほか、カヤツリグサという草の繊維からつくったパピルスという紙に書かれた民用文字(デモティック)がある。

どちらも18世紀ヨーロッパにおける”エジプト・ブーム”のとき、フランスの天才言語学者シャンポリオンがギリシア語をヒントに解読に成功しているが、直近では河野太郎防衛相も解読に成功したようだ(笑)

さて、エジプトの人々もメソポタミアと同じように、都市の神殿に「神が宿る」と考えていた。

また、神は唯一の存在ではなく複数いると信じられた。

なかでも古王国の時代には「最高神」はラーと呼ばれる太陽神であると考えられていた。

太陽の動きは正確に観察され、精密なカレンダー(太陽暦)がつくられた。

その情報は、毎年決まって同じ時期に起きるナイル川の洪水の予測に用いられた。

聖地はメンフィスという町だ。

古王国といえば、巨大なピラミッドを多く残したことで有名だ。

中王国の時代になると、聖地はテーベに変わった。

するとそれに合わせ、このテーベの都市の守り神「アメン」(アモン)が、実は太陽神「ラー」と同格だという信仰が生まれる(「アモン=ラー信仰」という)。

エジプト人たちは生きているうちから、死後の世界を鮮明にイメージしていたことでも知られる。

死んだ後にも「たましい」は残る。

その「たましい」の価値は、現世のおこないによって良し悪しが決まる。

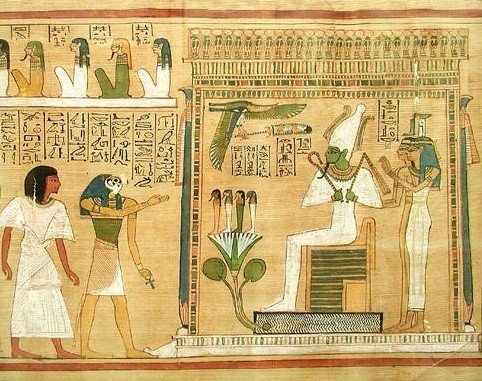

「たましい」の裁判をするのは、冥界の神「オシリス」だ。

死後のために体を腐らないように保存するミイラの技術が発達し、ミイラを入れる棺のなかには「生前、自分は良いおこないをしました!」という証明書(「死者の書」)が入れられた。

エジプト神話については以下を参照。

「仲の悪いオシリスとセト兄弟」「セトによってオシリスがバラバラにされ、イシスが再生」「イシスとオシリスの間に生まれたホルスが、セトを倒し、エジプト王となる」までのくだりである。

資料 エジプトの神々

当初、神々はセペト[注:ギリシア語でノモス、都市国家]ごとに異なっていたが、王国への統一以後は当初、神々はセペトごとに異なっていたが、王国への統一以後は首都(メンフィスやテー べ)の祭司たちがこれらの神々からいくつもの神話体系をまとめあげた。まず盛んになった のは、ヘリオポリスの太陽神ラー崇拝であったが、彼は王権の守護神として全国的に崇拝され、後にはこれがテーベの天神アメンと習合し、アメン・ラーとして最高神の座を占めた。

他の伝承によれば、大地の男神ゲブと天空の女神ヌトとが引き離されて天地となったが、 この両神から男神オシリスとセト、女神イシスとネフテュスが生まれた。オシリスとセトの 兄弟は仲が悪く、権力争いを演じた。セトはあるとき、オシリスの背丈にぴったりの木箱を つくり、そこにオシリスを入れて、ナイル川に 流した。その箱はやがて海に出て、現在のレバ ノンの海岸にあった都市ビブロスに着いた。ビ ブロス王は木の幹に包みこまれたその箱の木を 切り取り宮殿の柱にしようとしたが、オシリス の妹であり妻であるイシスの頼みを聞き入れて、箱をイシスに渡した。

イシスは箱をエジプトに持ち帰ったが、セトは今度はオシリスの体を寸断してエジプト全土にまきちらした。イシスはそれらを拾い集めて、兄であり夫であるオシリスを蘇生させた。オシリスは冥界の王となった が、イシスはオシリスとの間にホ ルスを生んだ。 ホルスはセトと戦 い、エジプト王となった。それゆえ、エジプト王たちは代々ホルスを称することとなった。

しかし、中王国はエジプト外の出身である遊牧民勢力によって滅んでしまう。

彼らのことを「ヒクソス」という。

シリアの方面から来たのだろうと考えられているけれど、詳しいことはわかっていない。

はじめは兵隊としてリクルートされていたらしいけれど、エジプトの王(ファラオという)を倒し、王を名乗る者も現れた。

その頃、ナイル川のさらに上流、現在のスーダンという国のあたり(ヌビアという)のグループも強大化し、エジプトに侵入。こちらも王を名乗っている。

このような混乱期を経て、前16世紀ころ(今から3500年前ころ)、ようやくヒクソスを追放した新王国のもとで、エジプトは最盛期を迎えることになる。

王の権力はかなり強く、アメンホテプ4世という王は、これまでの神々を否定し、自分が個人的に愛する神「アトン」を唯一の神として崇拝させた。

おそらく、自分のいうことを聞かないテーベという都市の神官たちを屈服させようとしたのだろうけれども、詳しいことはわかっていない。

彼の治世では神々の描き方も自由化され、のっぺりした横顔のお決まりのスタイルではなく、本物そっくりのリアルな絵や像もつくられるようになったよ(アマルナ美術)。

しかし、アトン信仰の強制は長続きしなかった。

彼の息子ツタンカーメン王が即位すると、改革はリセットされ、従来の神(アメン=ラー)が復活することとなった(ツタンカアメンは「アメンの生きた似姿」という意味)。

エジプトの「多神教」の伝統は、王による改革によって崩れるほど甘くはなかったということだ。

なお、イクナートンの王宮跡からは、前14世紀、メソポタミア・シリア地方の諸国王から送られてきた書簡(アマルナ文書)が発掘されてりう。当時の国際語であるアッカド語で書かれており、世界最古の外交文書とされる。

◆資料リンク

いいなと思ったら応援しよう!