史料でよむ世界史 7.4.3 東南アジア交易の発展

8世紀頃(今から1300年ほど前)になると、イスラーム教徒はインド洋を突っ切り、東南アジアや中国沿岸にまで商圏を張り巡らせていった。

しかし、中国で875年に黄巣(こうそう;ファンチャオ)の乱が起きると、イスラーム商人も多数滞在していた、南部の都市・広州(こうしゅう;ゴワンジョウ)が破壊、ここにいた外国人10数万人が殺害されたという記録がのこっている。

この事態にイスラーム教徒たちは撤退をせざるを得なくなり、マレー半島にまで撤退することになった。

唐が滅び、中国商人は東南アジアへ向かった

その後、中国の統一王朝であった唐は衰退。

これまで中国は、周辺諸国から貢ぎ物を集める「朝貢」(ちょうこう)の仕組みにより、経済を発展させてきた。

しかし、唐が衰え周辺の諸国からの貢ぎ物が減ると、中国人商人は自分から東南アジア方面に出向く必要に迫られた。

ユーラシア大陸を東西に結ぶ貿易も、これまでの陸上ルートに代わって、しだいに海上ルートが注目されるようになっていく。それを技術的に支えたのが当時最新鋭の大型船 「ジャンク船」だ。

このような変動が進むなか、東南アジアは、東からは中国商人、西からはイスラーム教徒の商人やインド各地の商人が顔を合わせる ”出会いの場”となっていく。

***

宋になると、イスラーム商人が中国に再進出

10世紀後半(今から1000年ほど前)になると、中国を宋(そう;ソン)がふたたび統一。

イスラーム教徒は中国の港に戻り、ふたたび沿岸地帯にステイするようになった。

彼らは大食(タージー)と呼ばれ、イスラーム教のことは清真教と呼ばれていた。

江戸時代の“出島”のように居留地(蕃坊(ばんぼう)とよばれた)をつくって貿易活動を活発化。

東南アジア各地にも同様の居留地をつくり、東南アジアと中国をリンクする役目を果たしたよ。

この頃の東南アジアで栄えた国としては、ベトナム中部のミーソン(寺院の遺跡が残された聖地)やクイニョン、ニャチャンを支配したチャム人の国 チャンパーや、

パレンバンなどスマトラ島の港町が連合した国家である 三仏斉(さんぶっせい)が挙げられる。

これらはどちらも、中国の王朝や商人と良好な関係を結ぶことで繁栄したよ。

***

モンゴル人が東南アジアを襲った!

次のターニングポイントは13世紀後半。

宋(南宋)を征服したモンゴル人の元(げん;ユェン)が、海ルートの貿易ネットワークを狙って東南アジアに進出したときのことだ。

北ベトナムを支配していた陳朝(ちんちょう)はこれを撃退。

一方、ビルマのパガン朝はこれがきっかけとなって混乱し、少し経って滅亡してしまう。

ジャワのシンガサリ朝は元の侵攻を排除することに成功したんだけれど、混乱の中で武将がマジャパヒト王国(1293〜1520年頃)を建国。

この王国はヒンドゥー教を保護し、現在のインドネシアをしのぐ広いエリアの陸・海・港・貿易ルートを治める国に発展していった。

東南アジアを混乱の渦に巻き込んだモンゴル人の国、元(げん)。

しかし軍を撤退した後、元はふたたび平和的に貿易船を派遣し、イスラーム商人・中国人商人とのビジネスを活発化させていったよ。

日本からも元との間の正式な国交はなかったものの、多くのお坊さんや商人が渡航していた。そこことは、1976年に朝鮮半島南西沖の海中で見つかった沈没船(新安沈船(しんあんちんせん))の積荷から明らかになっている。

***

東南アジアにイスラーム教徒の国ができた

イスラーム商人が東南アジアの海域で存在感を増していくのは、エジプトのカイロがファーティマ朝やマムルーク朝の下で一大貿易都市として繁栄するようになってからのこと。

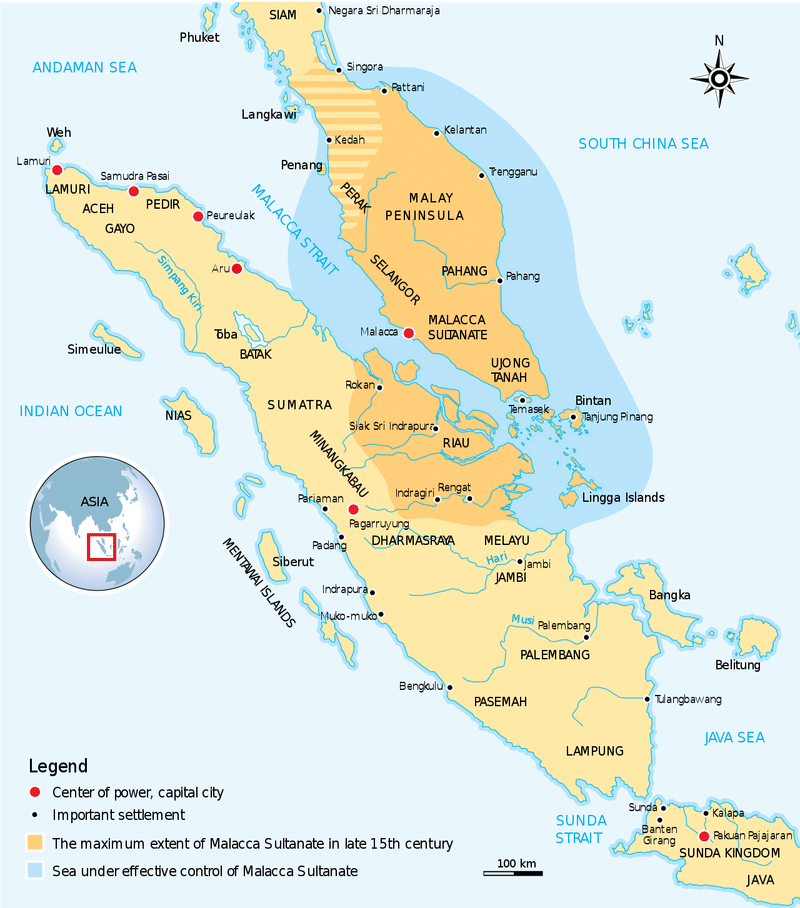

やがてインド洋から東南アジアへの“出入り口”にあたるマレー半島のマラッカ海峡海域に13世紀末にイスラーム教徒のマレー人の国が建国された。

さらにマラッカを都とするマレー人のマラッカ王国(14世紀末〜1511年)の君主が15世紀にイスラーム教に改宗すると、東南アジアの島々にイスラーム教徒が一気に広まっていった。

マラッカには東南アジアの一部の島でしかとれなかった、超レア物のスパイス(香辛料)が集まり、多種多様な民族のあふれるインターナショナルなマーケットが成長。王は莫大な富を元手に、港湾や物流ルートを整備し、豪華な王宮やモスクも建てられた。

明の時代には、マラッカ王国とアユタヤ朝が激突

中国が1368年に明(ミン)によって統一され、15世紀に入り海上貿易に積極的に首を突っ込み始めると、マラッカ王国の存在感はますますアップ。

マラッカ王国は中国の皇帝を“後ろ盾”に、同時期に影響力を持っていたアユタヤ朝(現在のタイ。下図の「AYUTTHAYA」が領域。)の支配からも脱することに成功した。しかし、“後ろ盾”の明の対外進出が縮小していくとともに、アユタヤ朝の力はふたたび強まる。

CC 表示-継承 3.0 File:Southeastasia 1380 map de.png

それにジャワ島を中心とするマジャパヒト王国の勢力も無視できないものだった。

CC 表示-継承 3.0 File:Malacca Sultanate en.svg

対するマラッカ王国の作戦は、”ムスリム・フレンドリー”。

国王がイスラーム教徒に改宗したのだ。

西方のイスラーム教徒の商人も大々的に呼び込み、「イスラーム教徒に優しい国」であることをアピールした。

しかし、食糧生産のための広い土地をもたなかったマラッカ王国にとって、アユタヤ朝やマジャパヒト朝との関係を良好に保っておくことは、どうしても必要なことだった。

そこでマラッカ王国が注目したのは、中国だ。

マラッカ王国の支配者パラメスワラは、当時の中国の王朝である明(みん)に1405年に施設を送り、明の皇帝である永楽帝によって、「お前をマラッカ国王と認める」という国書と印章をいただくことに成功する。

これをジャマするようにタイのアユタヤ朝はマラッカ王国を攻撃し、明の印章を奪ってしまうのだが、明は地の利にすぐれたマラッカ王国を優遇。明の鄭和をリーダーとする艦隊も、第一回遠征(1405〜1407年)でマラッカ王国に立ち寄っている(参考 『東南アジア史Ⅱ 島嶼部』(新版世界各国史6)山川出版社、1999年、88-89頁)。

こうしてマラッカ王国は不動の地位を築くことになったのだ。

***

マラッカを目撃したポルトガル人

この頃のマラッカの様子を目撃したものに、ポルトガル人の薬剤師 トメ・ピレスという人による『東方諸国記』の記述がある。

「マラカ〔マラッカ〕の偉大さの理由

毎年シナ、ベンガラ、パレアカテ、ペグーにそれぞれ一隻ずつのジュンコ〔ジャンク船〕を派遣することができるほど豊かな人がマラカに来て、これらのジュンコに、他の地域に向かうのも含めてマラカの商人を同乗させたとしたら、...(中略)...マラカでは何パールもの黄金を儲けることができて、インディア〔インド〕からの資金を必要とせず、かえってそこに〔資金を〕送るようになることを誰も疑うことができないということに注目しなければならない。私はバンダン〔バンダ諸島〕やマルコ〔マルク諸島〕については語らないが、それは世界中でもっともつまらない所だからである。あらゆる香料は何の苦労もなく〔マラカから〕同地〔インディア〕に送られる。これはマラカが〔同地に駐在しているポルトガル人の〕賃金や食糧を支払っているからである。」

(『世界史史料2』岩波書店、303頁)

上の史料から読み取れることを、次から選んでみよう。

① 筆者は、バンダン〔バンダ諸島〕やマルコ〔マルク諸島〕に行き、香辛料を得るべきだと薦めている。

② 筆者は、バンダン〔バンダ諸島〕やマルコ〔マルク諸島〕に行かなくても、マラッカで香辛料を得ればよいと述べている。

③ 筆者は、マラッカからインドに香料を送るには、インドからマラッカに大量の資金を送る必要があると指摘している。

④ 筆者は、マラッカが世界中でもっともつまらない所であると述べている。

正解は、「② 筆者は、バンダン〔バンダ諸島〕やマルコ〔マルク諸島〕に行かなくても、マラッカで香辛料を得ればよいと述べている。」だね。

別の箇所でも、トメ・ピレスによるマラッカに対する絶賛は続く。

「マラカは商品のために作られた都市で、〔その点については〕世界中のどの都市よりもすぐれている。そして一つの季節風の吹き終る所であり、また別の季節風が吹きはじめる所である。(同上)

(参考)左図は夏の季節風、右図は冬の季節風を表す。S. J. Anderson, 2014, HF Radar Network Design for Remote Sensing of the South China Seaより

つまり、「インドや西アジアからの季節風」で到着し、「つぎの季節風にのって東アジアやジャワへいくことができた」のだ(参考 『東南アジア史Ⅱ 島嶼部』(新版世界各国史6)山川出版社、1999年、87頁)。

...われわれの側の世界〔マラカ周辺およびそれ以東の地域〕はインディア側の世界よりも豊かで尊敬されていることはたしかである。

なぜならばこちら側でもっともつまらない商品は黄金で、それは〔実際よりも〕価値が低く見積もられ、マラカでは商品と見なされているからである。マラカの支配者となる者はヴェネザ〔ヴェネチア〕の喉(のど)に手をかけることになるのである。」(同上)

最後の「マラカの支配者となる者はヴェネザ〔ヴェネチア〕の喉(のど)に手をかけることになるのである。」という箇所は、よく引用される有名なフレーズだ。

***

マラッカには琉球人も来ていた

こうして、マラッカ王国には、北方の中国系商人や、西方のイスラーム商人がなだれ込んでいった。

先ほどのトメ・ピレスの著作の中には、「レキオ」という名で、琉球王国の商人たちがマラッカに出入りしていたことも記録されている。

レケオ(琉球)人はゴーレスと呼ばれる。

かれらはこれらの名前のどちらかで知られているが、レキオ(レケオに同じ)人というのが主な名前である。王国とすべての人民は異教徒である。国王はシナ(中国)の国王の臣下で、(彼に)朝貢している。彼の島は大きく、人口が多い。彼らは独特の形の小船を持っている。またジュンコ(ジャンク型の船)は、3、4隻持っているが、彼らはたえずそれをシナから買い入れている。

▼ジャンク船

彼らはそれ以外は船を持っていない。彼らはシナとマラカ(マラッカ)で取引を行う。しばしば彼らはシナ人と一緒に取引をし、またしばしば自分自身でシナのフォケン(福建)の港で取引をする。それらはシナ本土にあり、カントン(広東)に近く、そこから一昼夜の航海のところにある。マラヨ(マレー)人はマラカの人々に対し、ポルトガル人とレキオ(琉球人)との間には何の相違もないが、ポルトガル人は婦人を買い、レキオ人はそれをしないだけであると語っている。

(参考 ポルトガル資料にみる琉球。トメ・ピレス「東方諸国記」(生田滋・加藤栄一・長岡新治郎訳)『大航海時代叢書』Vより)

では、これだけ様々な出自をもつ人々の出入りを、マラッカ王国はどのようにコントロールしていたのだろうか?

次の説明を参考にしてみよう。

「ムラカ〔マラッカ〕には、多様な商人がもたらす商品を扱うために、外国人商人のなかから四人のシャーバンダル(港務長官)が任命されていた。

すなわち、第一はグジャラート商人の代表者、第二はマラバール、コロマンデル、ベンガル、下ビルマのペグーやパサイの商人の代表者、第三はパレンバン、ジャワ、カリマンタンのタンジョンプラ、ブルネイ、マルク諸島、ルソンの商人の代表者であり、第四はチャンパー、中国、琉球の商人の代表者であった。

彼らシャーバンダルは、担当地域から商船がくると、倉庫を割りあて、商品の価格の算定と市場への搬入を仲介した。また、商人間の争いの調停者としても活躍した。」

(参考 『東南アジア史Ⅱ 島嶼部』(新版世界各国史6)山川出版社、1999年、91−92頁)

ある国の貿易担当大臣が4人いて、それぞれ別々の国々を担当する外国人が割り当てられるなんてことは、現代の世界ではなかなか考えられないよね。

民族や国、言語の違いなど気にせず、なるべくさまざまな地域とのコネを築き、多様性を確保しておくことこそが、マラッカ王国繁栄の秘訣だったのだ。

***

東南アジアにイスラーム教が広まっていく

こうしてマラッカは、16世紀初頭には人口10万人前後の港町に成長する。

西アジア・南アジア・アフリカ東岸の商人が、こぞって中国産品や香辛料を買い付けにやって来るようになったことで、「インド洋から東シナ海」にかけての海上ルートの結びつきは、ますます深まっていく。

マラッカ王国を拠点に、イスラーム教徒は16世紀後半にスマトラ南部、16世紀前半にジャワ島、16世紀にはフィリピン南部のミンダナオ島にまで広まった。

イスラーム教国としては、スマトラ島にアチェ王国(15世紀末〜1912年)、

ジャワ島にはマタラム王国(1580年台末〜1755年)が建てられ、各地には豪華なモスクや市場も建設されていった。

現在でも、インドネシアやマレーシア、それにフィリピン南部にイスラーム教徒が多いのは、この頃のイスラーム教徒の普及にルーツがあるんだよ。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊