江戸時代の人も歯周病 現代と異なる原因細菌か―東京医科歯科大

ネアンデルタール人にも、歯石や骨の吸収が見られたそうですよ!

歯周病は当時は身分の高い人物や、貴族の方が多かったのが、江戸時代までには貴族も、庶民まで広がって行ったそうです。

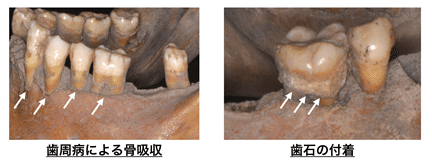

歯石がしっかりと着いた歯を見ると、かなり、歯周病が進行していたと思われますね。

え~~!こんなに!?

私は、江戸時代には、特に庶民の方は、歯周病になっている人が少ないというイメージだったので、

ちょっとびっくりしました。

でも、ネアンデルタール人も歯周病!になっていたのですから、これも驚きです。

今とは細菌の種類が違っているというのも、面白いですね。

以下、東京医科歯科大学などの研究結果です。

細菌への感染で歯ぐきや歯を支える骨が溶ける歯周病に、江戸時代の人々もかかっていたことが、東京医科歯科大学などが当時の骨を解析した結果、分かりました。

付着していた歯石を調べると、歯周病の原因の細菌は現代とは異なることも分かったということです。

東京医科歯科大学などの研究グループは、東京・江東区の深川付近で発掘された江戸時代後期の人の骨をCTスキャンなどで解析した結果をスイスの分子生物学の雑誌に発表しました。

それによりますと、12体のうち5体で、あごの骨の一部が溶けていて、歯周病にかかっていたことが分かったということです。

また、骨に付着した歯石に含まれるDNAを解析したところ、24種類の細菌がいたことが分かり、このうちの17種類は現代人の口の中でも見られるものでした。

しかし、現代人で歯周病の原因となっている細菌は江戸時代の人の歯石からは1種類も検出されず、研究グループは、口の中の細菌の環境は現代とは異なり、当時の人はほかの細菌によって歯周病になっていたとみられるとしています。

東京医科歯科大学の芝多佳彦助教は「歯周病を引き起こす細菌の歴史的な変遷を詳しく調べ、根本的な治療の標的となる細菌を見つけ出して、新たな治療につなげたい」と話していて、今後、さらに前の時代の人たちの歯石も調べることにしています。