岩城氏の鎌倉時代―岡田峰幸のふくしま歴史再発見 連載92

(2021年8月号より)

平安時代の939~940年に起こった平将門の乱。これを鎮圧した平貞盛(将門の従兄弟)は、戦功により関東で領地を得た。西暦1000年代になると貞盛の孫・平安忠が常陸国(茨城県)を北上、浜通り地方にまで勢力をのばす。当時の浜通りは〝海道〟と呼ばれており、安忠は〝海道平氏〟を称した。さらに安忠の跡を継いだ則道(成衡)は、本拠地とした岩城郡にちなんで岩城則道と名乗った。永保2年(1084)頃には出羽国の豪族・清原氏と親交を深めた則道。その後継者であった岩城清隆は、奥州藤原氏と同盟する。――ちなみに岩城氏の系図には複数の説があり、はっきりしていない。そこで本稿での系図は仮説として述べていきたい。

治承4年(1180)に朝廷は、浜通り諸郡を再編する。結果、浜通りには新たに7つの郡が成立した。

菊多郡/勿来の周辺

岩崎郡/いわき市夏井川の南

岩城郡/いわき市夏井川の北

楢葉郡/双葉郡の南

標葉郡/双葉郡の北

行方郡/南相馬市の周辺

宇多郡/相馬市と新地町

すると岩城清隆は子供を各郡に派遣。浜通りにおける基盤の強化をはかっていく。

長男・隆祐/楢葉郡

次男・隆衡/岩城郡

三男・隆久/岩崎郡

四男・隆行/標葉郡

こうして海道平氏は岩城氏だけでなく、いくつかの家に分かれ、それぞれの郡を支配していく。だが、その途中で大きな岐路に立たされることになった――。文治元年(1185)にまた朝廷から命令があり「岩崎郡に石清水八幡宮を分霊せよ」と言うのである。清隆ら岩城一族は命令に従い、飯野八幡宮(いわき市平)を創建。社の西にある好嶋庄(いわき市好間町)を、石清水八幡宮の荘園(私有地)として献上した。

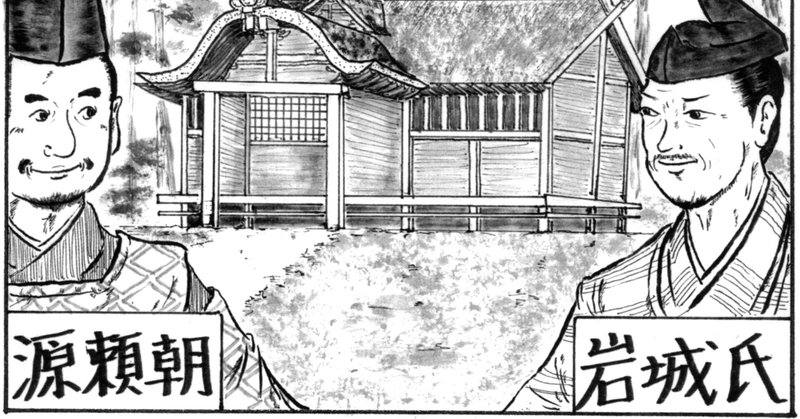

ところで石清水八幡宮は源氏の氏神。となるとこの計画は、鎌倉の源頼朝が裏で糸をひいていた可能性が高い。おそらく清隆も「これは頼朝の差し金だ」と気づいていただろう。文治元年といえば、すでに頼朝(鎌倉)と奥州藤原氏(平泉)の対立が表面化していた頃。岩城一族も「平泉との同盟を堅持するか、それとも鎌倉に内通するか」で悩んでいたはずである。結果として飯野八幡宮を創建しているのだから、岩城一族は〝鎌倉に従う〟ことを選んだわけだ。この選択は〝一族の存続〟という意味では正しかった。文治5年(1189)に奥州藤原氏は滅亡してしまうのだから。

鎌倉時代の岩城一族は、頼朝に味方したことを評され、各郡の地頭職に任じられた。ただ好嶋庄には石清水八幡宮から派遣された代官(大須賀氏と伊賀氏)が土着。代官たちは農地開発をめぐり、しだいに岩城一族と争うようになっていく。 (了)

おかだ・みねゆき 歴史研究家。桜の聖母生涯学習センター講師。1970年、山梨県甲府市生まれ。福島大学行政社会学部卒。2002年、第55回福島県文学賞準賞。著書に『読む紙芝居 会津と伊達のはざまで』(本の森)など。

通販やってます↓

よろしければサポートお願いします!!