インフレと経済

みなさんは、インフレ率が高いと言われてどう感じますか?

もっとわかりやすく言えば、物の値段が上がっていると言われたらどう感じますか?逆に、物の値段が下がっていると言われたら?

家計的な感覚で言えば、安くなると嬉しいですよね。

でも、経済で言えば、物の値段が下がっていることは決して嬉しいことではありません。

インフレとデフレ

インフレ率とは?

まず、インフレ率とはなんでしょう。

それは、物価が前年と比べてどのくらい上昇したかというレートです。

つまり、インフレ率10%であれば、去年までは年間300万円の出費で済んでいたものが、今年は330万円かかるということになります。

そう考えれば、インフレ率は低い方がいいのでしょうか?

デフレだと何が悪い?

結論から言うと、インフレでないとだめです。

デフレではダメなんです。

それはなぜか。それは、インフレでないと経済成長できないからなんです。

まず、考えてみてください。

ものが安い状況というのは、一見うれしい状況です。しかし、モノが安いということは、皆さんが使うお金も少ないということです。

逆に考えた方がわかりやすいのかもしれません。みんながお金を使わない。じゃあ、モノの値段を下げるしかない。だから、デフレになる。

という状況です。

値段が安いことと、お金を使わないこと。この二つが連鎖して、デフレという状況になっていくのです。

そうなってしまえば、もちろん皆さんのお給料も上がらないし、企業の収益状況も悪くなりリストラなんてことにもなりかねません。

だから、デフレはダメ!と言われるのです。

ひろゆきさん、デフレの定義間違えてますよ

上記の動画は、上念司さんと西村博之さんの対談です。

この動画で、ひろゆきさんが、「デフレで好景気は存在する」と発言しているのです。

しかし、デフレで好景気ということはないんです。

ひろゆきさんの主張はこうです。

全企業が価格を下げ、世界に対して売りまくる。利幅は下がるが、ものすごく売り上げるので利益は上がる。だから、好景気になるでしょ?

というものです。

しかしこれは違うんです。

ここで、デフレの定義についてです。

デフレの定義とは、「物価が下がり続けること」です。

つまり、2年も3年も下がり続けることなんです。

ひろゆきさんの説明通りのことができたとしましょう。

すると、ある年の売り上げはどっと上がり、逆に物価は下落するでしょう。

しかし、企業がものすごく利益を上げたら、あなたや株主はどうしますか?

きっと、給料を上げろ、配当をたくさん出せ、ということになるでしょう。

給料や配当をたくさんもらったらどうしますか?たくさんお金を使いますよね。これは、需要が拡大したということです。

すると、需要がたくさんあるのでモノの価値は上がりますよね。

ということは、インフレになるんです。

だから、好景気ならば物の価値は下がり続けないんです。

つまり、「デフレで好景気はない」ということになります。

フィリップス曲線

ここまでインフレとデフレについて説明してきました。

では、インフレなら何でもいいんでしょうか?

インフレ率と失業率

皆さんは、フィリップス曲線というものを見たことがありますか?

フィリップス曲線とは、上の図のようなものです。

この図は、エクセルで適当に作りました。

この図からわかることは何でしょう?

それは、「インフレ率が上がるほど、失業率は下がる」、逆に「インフレ率が低いとき、失業率が上がる」ということです。

これは、デフレよりもインフレの方がよいということの理論的説明です。

もちろん、上の図を見てもらえばわかるように、失業率の低下は一定のところで止まります。

また、「賃上げ」というのは、失業率を基にだいたい計算することができます。

つまり、あまりインフレ率を上げすぎても、賃金も上がらないし失業率も下がらないので、意味がないということです。

では実際の、インフレ率と失業率の関係を見てみましょう

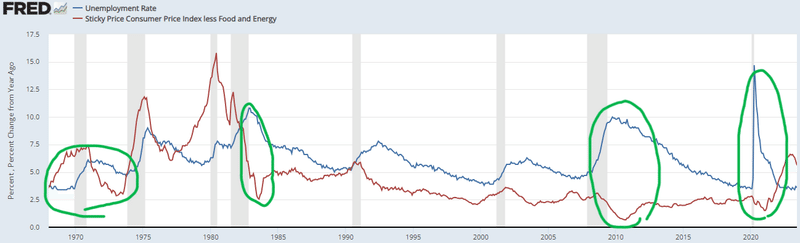

これは、アメリカの失業率とインフレ率の推移です。

緑の丸で囲んだところなどは時にわかりやすいと思います。

インフレ率が下がったときに失業率が上がり、インフレ率が上がったときに失業率が下がっていますよね。

日本のフィリップス曲線は?

では、日本ではどのようなフィリップス曲線がかけるのでしょうか。

ここで注意なのですが、失業率やインフレ率の水準は国によって違うので、その国ごとに異なるフィリップス曲線がかけるのです。

1980年から2022年までのデータ(e-Statより)をもとに、インフレ率と完全失業率の関係性をプロットしてみましょう。

上記の青い線がフィリップス曲線になります。

これは、完全失業率をインフレ率で回帰したものです。回帰分析には、指数分布を用いました。

これによれば、およそ失業率は2.5%くらいで止まるのがわかります。また、インフレ率については2%くらいで失業率の下限に達するということがわかります。

これが日本のフィリップス曲線であり、やはり日本でも、インフレ率をある程度まで上げることによって、失業率を下げることができるということがわかりました。

政策の基本:インフレターゲット

ここまで、インフレとデフレ、インフレ率と失業率の関係性について説明してきました。

では、政策ではどうするのが正しいのでしょうか。

日本銀行:金融政策 = 雇用政策

まず、インフレ率を調整するのはどこでしょう?

それは、中央銀行です。

日本では、日本銀行です。

日本銀行というと、紙幣の発行や、金利の調整などが思い浮かぶ人も多いと思います。

しかし、日本銀行が行うことを一言でいえば、金融政策なのです。

そして、金融政策と言えば、インフレ率の調整です。

例えば、金融政策で金利を下げたとします。または、国債や株を買ったとします。

これは、金利を下げたとしても、何かを買ったとしても、これは需要を喚起することになります。金利を下げれば借金をしやすいし、物を買えば市場にお金が流れますよね。

すると、インフレ率は上がるのです。

このように、中央銀行はインフレ率を調整しています。

その目的は何でしょう。

この記事を読んでくださったあなたなら、もうお分かりですよね。

そうです、失業率を下げるためです。

つまり、中央銀行の業務とは、雇用政策を行うことなのです。

日銀の雇用政策の指標とは?

日本銀行が雇用政策を行うとき、どんな指標を用いると思いますか?

これも、この記事を読んでくださった方にはわかってしまうと思います。

そうです、インフレ率です。

では、インフレ率を調整するときに、どうやって調整すればいいのでしょうか?

ここで使うのが、フィリップス曲線なのです。

フィリップス曲線で先ほど示したように、インフレ率を2%くらいまで上げれば、失業率は最低まで下がります。

つまり、インフレ率2%くらいまで上げること(失業率が下がったなら、それ以下でもOK)を目標に、金融政策を行うのです。

これが、日本銀行の掲げるインフレ目標2%の意味です。

また、民主党政権時代の白川日銀総裁の時代まではインフレターゲットというものが存在しませんでした。

ちょっと残念な話ですよね。

まとめ

今回は、インフレとデフレ、インフレ率と失業率についてご説明しました。

好景気であるためには、インフレ率をある程度まで上げて、失業率が下がっていることが必要であるということが、お判りいただけたと思います。

また、インフレターゲットを正しくご理解いただけたのではないでしょうか。

日本は、インフレ目標2%です。

そして、デフレで好景気はありません!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?