『さよなら、日本!』

(以下はフランスの劇作家、詩人、外交官のポール・クローデルが1945年8月30日、広島と長崎への原爆投下を受けての意見としてフィガロ紙に発表した記事の私訳である。フランス大使として日本に長期駐在した経験を持っていたクローデルは、日本の置かれた厳しい状況を分析し、滅亡の可能性を心配しながらも、最後は復興への希望を繋ぐ言葉で締めくくっている。原爆投下当時に西洋の知識人が発表したものの中ではおそらく最も日本に同情的な文章のひとつであり、かれが愛した日本の面影がはたして現在のわれわれの国にまだ残っているのかという問題を考えるためにも一読の価値はあると思うので、ここに訳文を無料公開する。)

さよなら、日本!

ADIEU, JAPON !

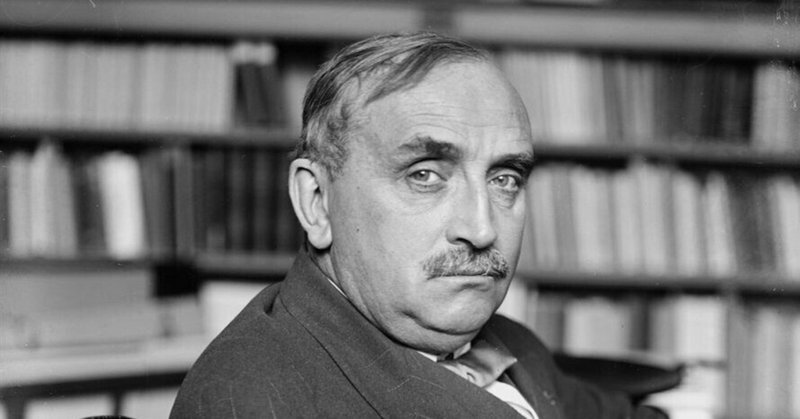

ポール・クローデル

Paul Claudel

伯井誠司 訳

あんなに人口が密集し、単一民族的で、有能な人々の集団、あの日本と呼ばれる国の核がしかしいま原子爆弾によって本当に破壊されてしまったかもしれないということが懸念されている。あのような恐ろしい破壊兵器とあっては、もう被害を最小限に食い止めることなどできないのではないか、この壊滅は段々と今の絶望的な政治状況のあらゆる部分に波及してゆくのではないかと懸念されている。二十世紀の只中にあって旧式の、あるいは偶像崇拝的なと言うべきか、文明を維持することは長い間ひとつのパラドックスであった。その文明の野蛮さは結局のところ、積み重ねてきた成功の味に酔ってしまった無知な人民の熱狂(注1)に起因するものにほかならなかった。長く続いてきて今もなお現存している様々な破局の原因に今度の敗戦がこれからさらに辛辣さを加えてゆくことを考えると、かれらがこの悲惨な試練を乗り越えられるのかどうかも疑わしく思われてくる。

日本は風光明媚ながら、実は資源に乏しい国だと言われる。硫黄と少しの銅のほかめぼしい金属はなく、特に鉄が足りない。炭鉱も不足している上、上質の石炭は取れない。石油についても同じである。材木も限られている。さらに国土はブリテン島の1.5倍しかなく、そのうち耕作可能あるいは耕作に使われているのは15%のみである。耕作は実際、庭園作りのように細心の注意を払って行われる。穀物は種蒔きをするのではなく、米と同じように苗から植えられ、穂は倒れるのを防ぐために藁縄で支えられる。にも拘らず、農産は水産と合わせても全人口を養うに足りない。日本は食料品を輸入に依存しており、全輸入の14%が食品なのだ。

疲れ果てた農民にはそのうえ税金と高利が圧し掛かり、かれらの困窮は凄まじい。7, 8アール(注2)の猫の額のような畑で十人家族が食いつないでいる光景も珍しくなく、北部では若い娘を売春婦にして売り払うことが一大産業になっているほどだ。こうしたことから、先祖代々の忍従の下に隠れ、冷酷な警察に抑圧されながらも、ある深い不満が芽生え、この不満を若い世代の軍事運動は利用しようとしたのだった。

工業と商業は見かけこそ立派だが、極東また国際舞台における政治的な地位の上昇と軍事的な征服抜きには成立しないものだった。日本には充分な金属も、石炭も、石油も材木もないと先ほど述べたが、そこには綿もなく、羊毛や皮革の生産もほとんど無に等しい。唯一豊富に生産しているのは絹であり、ほとんど市場を独占している。日本のすべての産業は何らかの加工業だったのだ。一般的に言われるほどではないにしろ、人件費の安さを武器にかれらが市場を拡大したことはよく知られているが、しかしそれは設備の充実のおかげでもあった。では大阪、名古屋、静岡など産業の中心となっている都市にひどい爆撃が行われたあとでは、一体何が残るだろう? 日本は一体どのような資源をもってその損失を補えるだろう? これからおそらく中国が経験するだろう大規模な産業的成長を考慮すると、今日まで日本経済が依存してきた様々の市場は今後かれらに閉ざされてしまうと考えるべきだろうか?

日本の工場労働者たちも農民と同じように、貧困や肉体衰弱の中を生きてきた。私はそれを1923年、25万もの人命が失われた大地震(注3)の時に目の当たりにすることができた。インドシナ(注4)が私たちに米を送ってくれ、廃墟と化した大使館の上に貧窮者がよく利用する食堂が設置されていたのだが、かれらにとってはカブの漬物を添えたご飯がとんでもない御馳走のようだった。ほとんどの人々は普段は大麦を炊いたもので我慢していたのだ。そこらの子供たちにとって生卵は、チョコレート菓子と同じくらい珍しく貴重なもののようだった。

また偉大なキリスト教作家であるカガワ氏(注5)は日本の大都市の労働者階級の只中から、身の毛もよだつような光景を描き出したのだった。

この暗澹たる光景に、おそらく日本社会の最も不吉な特徴、すなわち日本の大学──比較的沢山あり、人がよく集まり、毎年狭い市場の中に社会不適合者を流し込んでいるあれらの大学──を付け加えなければならないだろう。あれらの若者は非人間的な労苦に耐え、恐ろしい犠牲を支払って(日本人のやり方は中国人に見られるような知的な自在さからはかけ離れたものである)何とか学士を得ると、それでようやく機会があれば警察へ入ってちょっとした地位に就くか、あるいはどこかの駅の駅長になってひと月五十円稼ぐようになるといった具合なのだ。ヨーロッパ式の服装の上に汚れてだらしない顔を乗せた日本の若者の様子は威厳と気品と清潔さを感じさせる和服姿と対照的であり、東京で目にするものの中で最も悲しい光景のひとつである。一体、飢えに苦しむああした人々はこれからどうなるのだろう? すでに共産党はああした人々の中から大量の党員を集めている。また一般的な話として、外地を開拓することによってのみ過剰な人口を支えてきた日本は、これから本土四島だけでどうやってやってゆくのだろう? 無論、肥大化した軍部が課していた加重な負担がなくなることはちょっとした安らぎを齎すだろう。しかし経済の崩壊にはどのように向き合えばよいのか。日本の経済が人工的な性質のものだとは今まであまり理解されていなかったのだ。

そして特にほかの極東の国々に対してどのように顔向けすればよいのかという問題の重要性を考えた場合、日本がいかにしてかれら自身の傲慢や、伝統や、妄信や、名誉、海を越えて領土を拡大してゆく権利を今まで構成してきたすべてのものとうまく折り合いをつけてこれから生き残って行けるかも疑問となる。一体いかにして、恒久的な飢饉に脅かされているあれら何百万の人々から平和な民主主義国家を作り出すことができるだろう?

これらの問いに回答が与えられるまでの間、私はあの古い日本、私が長く暮らし、大いに愛したあの国にさよならを言わなければならない。もちろん私もみなと同じように、国から長老議員たちの賢明さを奪いとり、自ら崩壊を招いたあの軍部の残忍さや、不誠実や、横暴を非難する者である。しかしそのことは冬の夕べにくっきりと浮かび上がる富士山の姿が人の見ることのできる中で最も崇高な景色のひとつであるということを変えはしない。そのことは日本の美術や詩歌がその優美さによって、また物の本質を“ただ見せる”という技術によって、人間精神にひとつの限りなく貴重な貢献をしたということを変えはしない。

誰一人として日本の画家や詩人たちのように自然を理解し、そこにヒンドゥー教徒たちが描いたような幻想の渾沌ではない、ひとつの秩序だった暗喩の目録を描き出した者はなかった。能は崇高な舞台芸術であり、古代のギリシャ悲劇にも比せられるものである。私はある午後のひとときに京都のお香屋で、また友人のキタくんの店で、茶席に招かれた時のことを思い出す。金色の光と雪がなす楽園の中、古びた、立派な屋敷の中で、静かに喉を滑り落ちてゆく幾滴かの雫......

また私はあの小さな日本の母親たちのことも思い出す。赤ん坊を背負ったまま聖体拝領を受けにゆく時の、かの女たちの謙虚さ、慎ましさ……

さよなら、日本!

しかしそれでもしつこく私の頭に浮かんでくるのは、聖書のこの一節なのだ:「神の造り給うた国々に、癒えない傷はつかない。」

1945年8月

注釈

1. 原文はfanatisme. 「狂信」とも訳す。ヴォルテールが寛容さの対極にあるものとして生涯を通じて厳しく批判し続けた概念であることから、啓蒙思想の世界観ではしばしば最も理性に反していて、最も凶悪で、危険かつ非人間的な態度と見なされた。クローデル個人はカトリックでありヴォルテールの崇拝者ではなかったが、フランス語のfanatismeという言葉に特別な重みがあることには注意が必要。

2. 1アールは100平米。

3. 関東大震災のこと。当時クローデルはフランス大使として日本に駐在していた。公式の被害者数は現在「10万人以上」と推定されているので、クローデルの話では倍以上の数字になっている。

4. 中国の南、インドの東に位置する半島の名称。ラオス、ベトナム、カンボジアなどが含まれる。

5. 底本には注釈が付いていないが、おそらく賀川豊彦(1888-1960)のことだと思われる。大正・昭和期に活動した牧師、社会運動家、作家で、貧民救済に尽力したことで知られる。

底本

Claudel, Paul. Œuvres en prose. Paris: Gallimard, 1965, p. 1150-1153.