ダークドレアムの歴史

概要

ダークドレアムとはDQ6で登場し、続くDQM1においても最強のモンスターとして君臨した破壊と殺戮の神である。現在では濃緑色の鎧、橙色のマント、褐色の肌を持つ筋骨隆々の姿で知られているが、初期においては青みのある黒い鎧、赤のマントを纏い、肌の色が薄く描かれることが多かった。このように意外にもイメージの変遷が多いダークドレアムの歴史を作品と時代毎に振り返る。DQM1及びDQ6(DS)の項にはやり込み動画あり。

DQ6(SFC)

初出は本作で、クリア後に戦える裏ボスとして登場。しかしストーリーの段階で名前は出てきており、しかもラスボスのデスタムーアより先である(なんとかムーア様という不完全な形での名称露呈も含めればデスタムーアが先)。

その舞台となったのはグレイス城で、神の城に入る為に必要な伝説の装備を探す過程で主人公達が訪れる。グレイス城は現在では完全な廃墟と化しているが、その原因がダークドレアムなのだ。

かつてグレイス城は勇者が身に付けた時には大魔王のオーラすら跳ね返す伝説の鎧、オルゴーの鎧を管理していたが、修行によって人々の潜在能力を開花させ勇者に至らしめるダーマ神殿、究極の魔法を伝承する魔法都市カルベローナが滅ぼされたという情勢下、グレイス城も狙われそう遠くないうちに滅ぼされるのも目に見えていた。このままでは大魔王にオルゴーの鎧を奪われ、大魔王を誰も止められなくなるのではないか、そのような懸念の下、事態を打開する手段として選ばれたのが伝説の大悪魔の召喚である。蛙の干物と蛇のスープを捧げ呪文を唱えることで召喚には成功したものの、破壊と殺戮の神 ダークドレアムと名乗ったその悪魔はグレイス王の言う事は聞かず城を滅ぼしてしまった。この時は赤い霧のような姿で現れており、どのような身体をしているのかはよく分からないようになっている。ダークドレアムの召喚は全ての世界に災いを齎すと言われるもののストーリーではその後全く登場することも言及されることも無く、デスタムーアさえ倒せば世界が平和になってエンディングを迎える。

因みに、DQビルダーズの終章では蛙は貴重な食料であり、焼くだけでなく薬膳鍋の材料にもなる。薬膳鍋の色は白く、材料に唐辛子は要求されない為火鍋ではないようだ。

そしてクリア後、ある条件を満たすと入ることが出来る隠しダンジョンの最奥にグレイス城の儀式の間と同じ部屋があり、そこで祈りを捧げると赤い霧の姿で現れ、戦闘になる。戦闘中の画面でお馴染みの肉体的な姿を見せる。

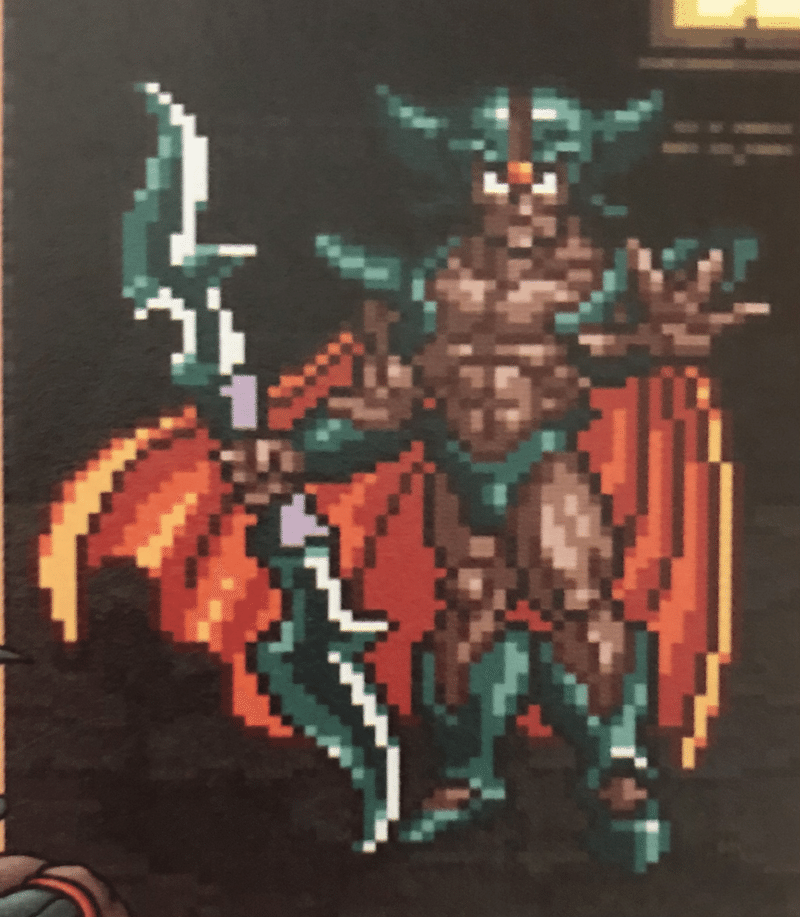

鎧や武器等のデザインが現在よりも単純であるものの、色合いは同じ。ということはこのデザインが長期間続く……のかと思いきや、DQM1で色彩が変更され、DQ6の裏ボスとしてはネタバレ規制で姿を見せないが為にDQM1の姿が長らく標準となるのであった。現在ではSFC実機でこの姿を確認するのは難しいと思われるが、『ドラゴンクエスト25thアニバーサリー モンスター大図鑑』で鑑賞することが出来る(上の画像の出典もそれ)。

戦闘能力としてはギガデインや輝く息、グランドクロスによる全体攻撃が強烈で、山彦の帽子を絡めたベホマラーが無いと回復が厳しい。攻撃力も敵モンスターの中で最大の410を誇るが、デスタムーア第2形態も同値であり、バイキルトを使うのも同様であるのでここまで来たプレイヤーにとっては大して脅威ではない。ギガデイン、輝く息、突き刺し、鎌鼬、グランドクロス、凍て付く波動、メラゾーマ、灼熱、悍ましい雄たけび、目にも止まらぬ早業、隼斬り、ドラゴン斬り、メタル斬り、バイキルト、怪しい瞳を使用する。やり込み対戦動画はDQ6(DS)の項で提示する。はぐれの悟りを1/16で落とす為、やり込みプレイヤーなら何度も戦うことになる。

DQM1

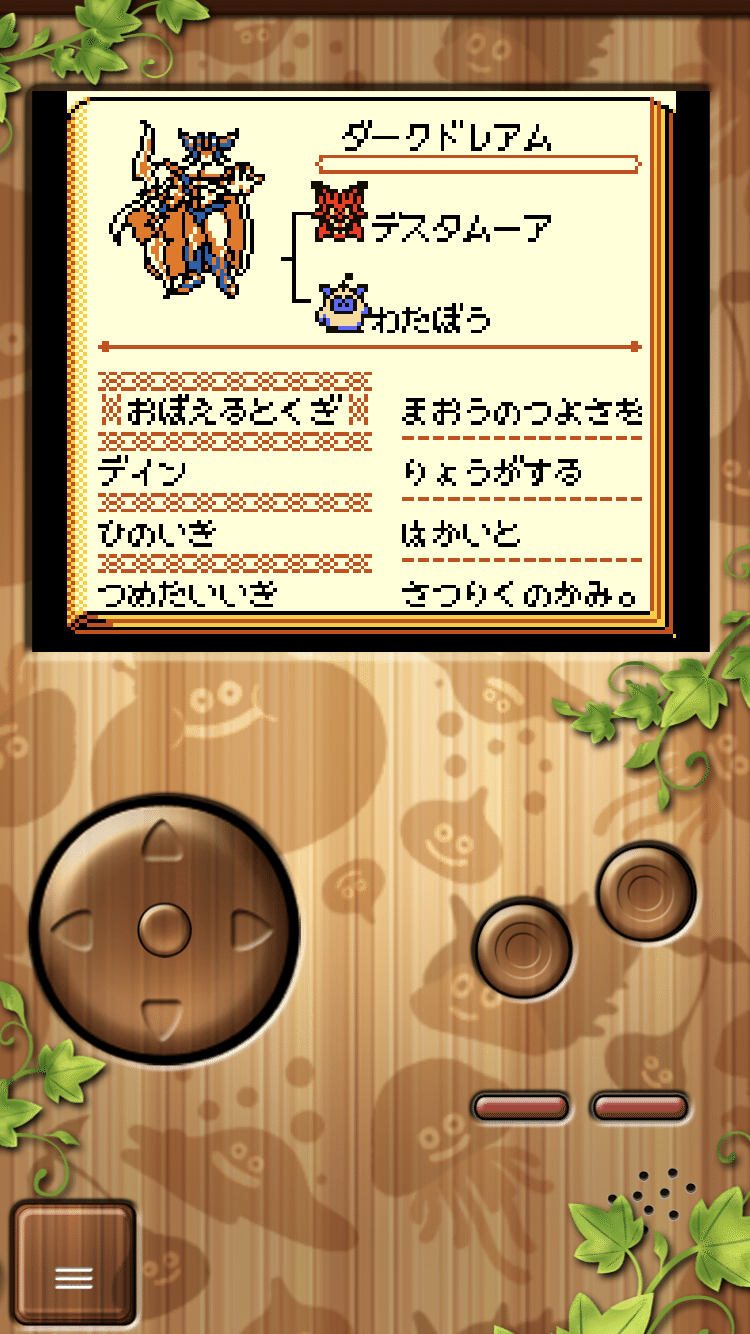

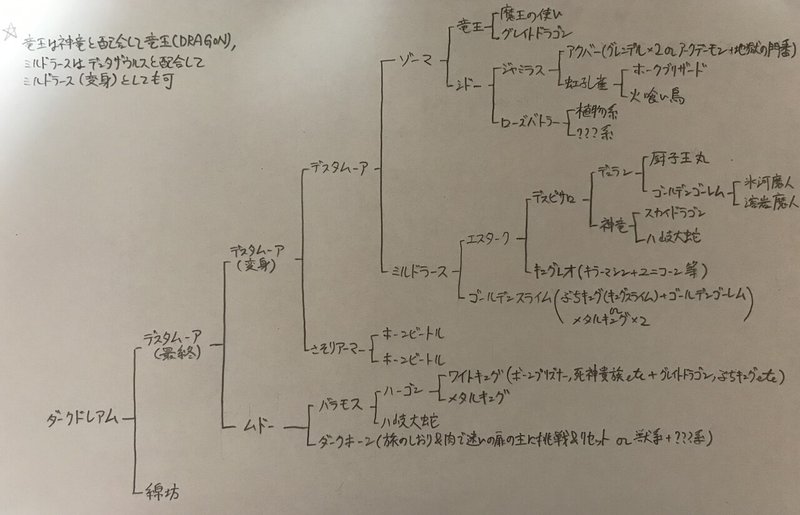

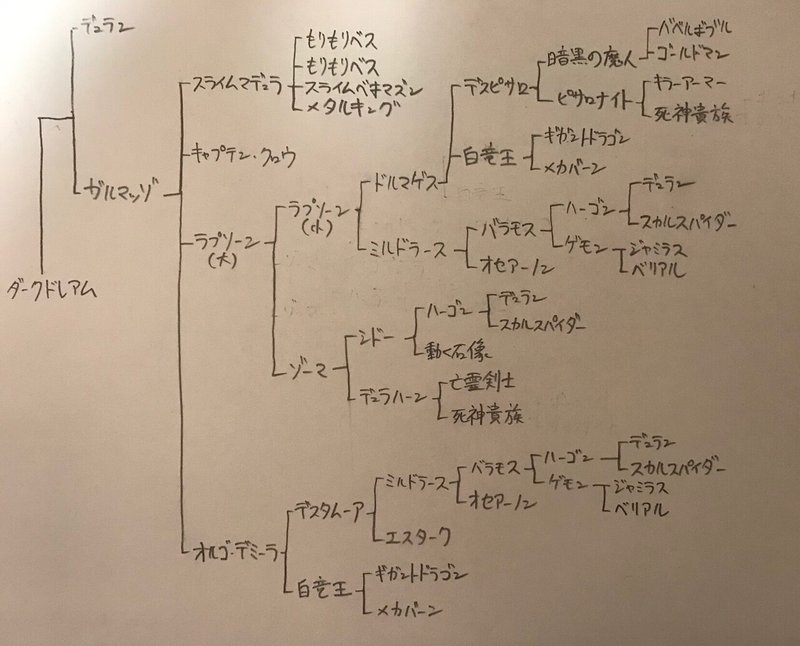

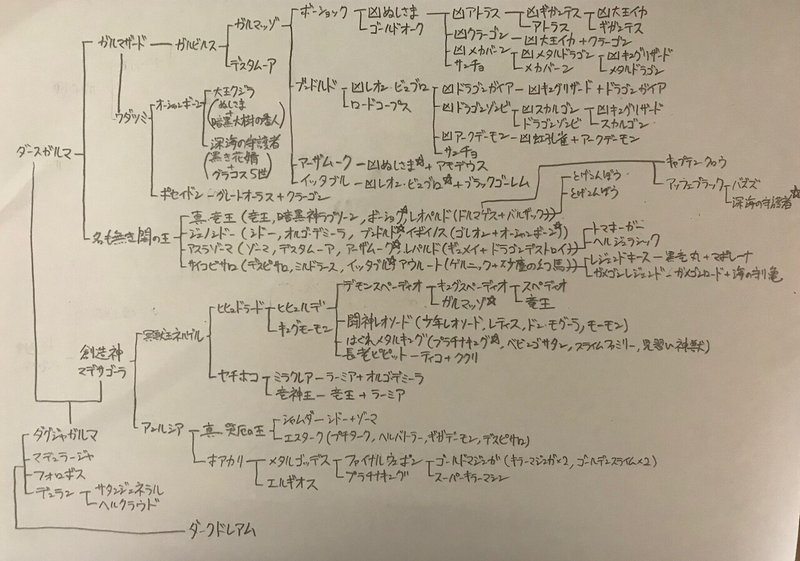

DQMシリーズの記念すべき第1作目。ダークドレアムはデスタムーア(最終)とわたぼうの配合によって生まれるが、デスタムーア(最終)は魔王の配合の終着点であり、わたぼうは全ての旅の扉のボスを倒すことで1匹だけ仲間になるモンスターである。即ち、配合と冒険の両方を極めた者にのみ到達出来る極限なのである。

配合の流れを見ても、スライム系最強のゴールデンスライム、ドラゴン系最強の神竜、獣系最強のキングレオ、ダークホーン、鳥系最強の虹孔雀、(わたぼう除いた)植物系最強のローズバトラー、虫系最強の蠍アーマー、悪魔系最強のデュラン、アクバー、ゾンビ系最強のワイトキング、魔王の使い、物質系最強のゴールデンゴーレムと、正にDQM1の配合を極めた先にあると言えよう。

では肝心の強さはどうなのかというと、やり込みが前提で最強という評価になる。というのも、種族の基本耐性を見るとザキやルカニが強耐性止まりで無効ではないのだ。従って、対戦どころか異世界の冒険においてもミミックや死神貴族のザラキで急死するリスクがある。

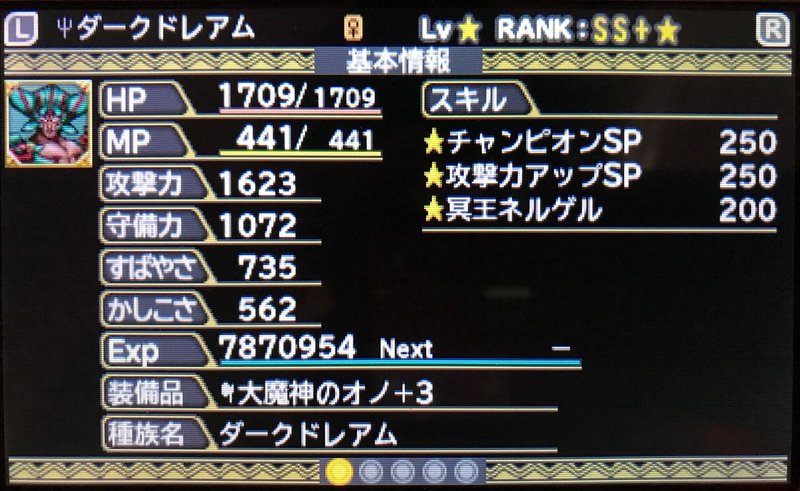

しかしここで耐性に穴があるなら弱いのでは?と考えるのはDQMJ以降の発想。DQM1や2には配合でモンスターの耐性を上げられるというシステムがあり、これがやり込みの核なのだ。配合した両親の耐性が生まれてくる子供の種族の基本耐性より高い場合には、一定の法則に従って生まれてくる子供の耐性が上昇する。ダークドレアムの場合、ヒャド以外の攻撃呪文、炎、吹雪、ザキ、マホトラ、ルカニが強耐性だが、これらは全てメタル系スライムが無効であるので、ダークドレアムにメタルキングなりはぐれメタルなりを何度も配合することで耐性を無効に上げられる。最終的には仕様上どのモンスターでも無効には出来ないマダンテ以外、全ての属性攻撃が効かない究極のモンスターとなる。これが元祖メタル化である。耐性上昇確率は+の値によって上昇する為、メタルと配合する前に上限値である+99まで鍛えるのもお忘れなきよう。そしてそんなダークドレアム単騎で作中最強の相手であるモンスター爺さんを倒すことも可能だ(尤も、モンスター爺さん戦では耐性は重要ではないので他のモンスターでも可能ではあるのだが)。

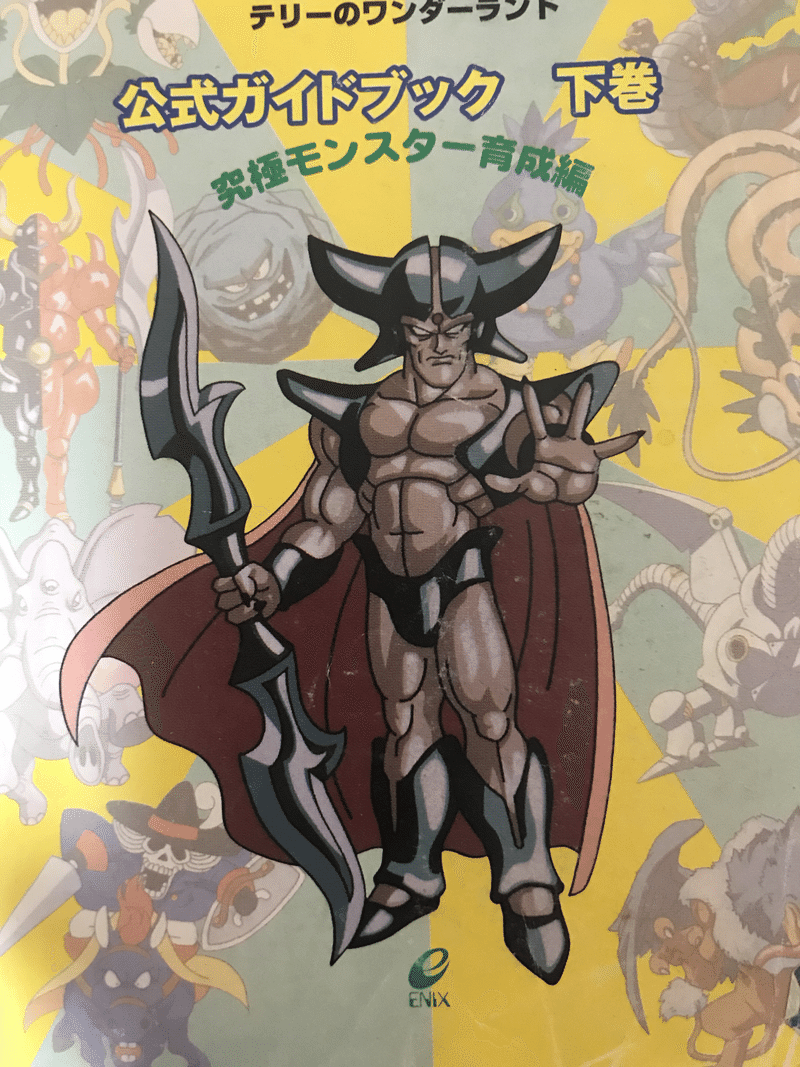

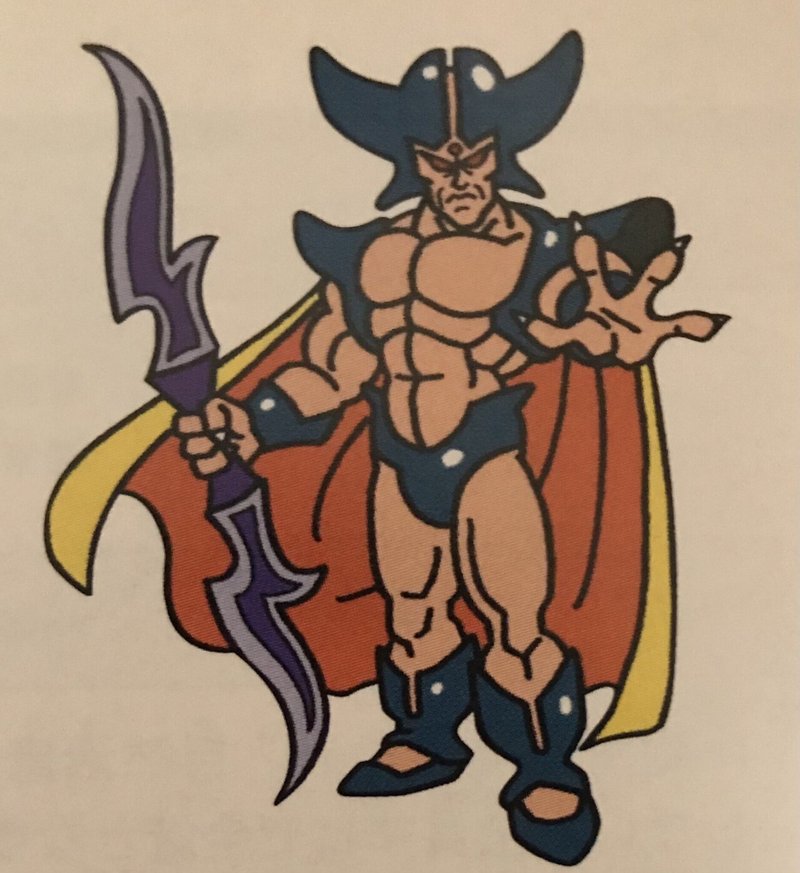

さて、そんなダークドレアムであるが、この時期においてどのような姿をしていたのだろうか。ゲーム中のグラフィックを見るとマントは橙色、鎧は水色ではあるが本作は1つのモンスターに白と黒含め4色しか使えないという制約がある為、陰影を付ける都合上色が公式設定から変化させられることは多々ある(上の動画における真っ白な神竜や真っ赤なローズバトラーが典型的)ので、鎧の色が緑から変化したという証拠にはならない。肌が白いのも同様。では公式ガイドブック(下巻)を見てみると、何と色がDQ6から変わっていることが明白であった。

肌の色は薄め、鎧は黒や青系統となり、マントは深紅。そして以降は長らくこのデザインが基本となり、DQ6での色合いは忘れ去られることとなる。この時期に出たグッズというとバトルえんぴつやトレーディングバトルカード、シールコレクション<バトルバージョン>等があるが、何れもDQM準拠である(当時バトエンやバトルカードはDQシリーズ全体ではなくDQM1に焦点を当てたグッズだったので当然ではあるが、バトルシールはDQシリーズ全体を対象としたグッズ)。特にバトエンでは青みのある鎧、赤いマント、薄い肌色という特徴が顕著である。但し例外として『エニックス公認 ドラゴンクエストモンスターズ FINAL EDITION』には橙色のマント、緑っぽい鎧のダークドレアムが描かれているが、この本は神竜がDQM1のゲーム通りに白く描かれていたり(他の公式グッズでは普通に緑色)、絵に関して一般性が低い書籍であることに注意が必要である(但し、DQM1の対戦やその戦術の解説書としては幾つか致命的な誤りを含むものの、比肩するものが無い絶好の良書であり、手に入る機会があれば是非購入をお勧めしたい。エニックスの公式ガイドブックより後に出て内容がより充実しているのは他に類例が無い)。

そしてこの時期のグッズの特徴として、ダークドレアムは何れもギガデインを使用特技に含んでおり、ダークドレアム=ギガデインというのが個性として強くプッシュされていた。その為DQ6未プレイのファンにとってもダークドレアムがギガデインを使うことは一般常識であったと言えよう。従来デイン系は勇者の呪文とされそれ以外の使い手はほぼいなかったのだが、ダークドレアムの登場によって大きく変わったと言えよう。DQ7ではネクロバルザというライデインを使う雑魚敵まで現れる始末である。DQ8でもグレートジンガーがギガデインを使用。厳密に言えばDQ5で仲間になったライオネックもデイン系呪文を覚えるが、大して強い仲間モンスターでもなく、後のシリーズでもデイン系の使い手としては全く推されていないのでほぼ死に設定と言って良いように思われる(例えばDQM1ではライオネックの覚える特技はバギ、真空斬り、ベホマラーである)。

取り敢えずDQM1はスマートフォン/Nintendo Switchに移植が出ているのでやりましょう。

DQ6(漫画版)

神崎まさおみ著、脚本とまとあきのDQ6漫画版では、第8巻収録のQUEST.43 勇者の武具にて、グレイス城のイベントでダークドレアムが登場。他作品とは全く異なる姿をしている。現在この漫画を読むには、DQ10の冒険者のおでかけ超便利ツールを用いるのが最も容易であると思われる。

DQM2

続編のDQM2においては耐性の強化可能範囲がDQM1より拡大したこと、マダンテの弱体化や爆裂拳の強化により会心率の重要性が大きく上がったことから、対戦においてはダークドレアムは最強の種族ではなくなった。しかし配合パターンとしてわたぼうをグランスライムやアスラゾーマで代用出来るようになったこと、各系統の最強モンスターが追加されたことに伴いDQM1での最強モンスター達が配合に頼らずとも不思議な鍵の異世界で捕まえられるようになったことから、仲間にする難易度は大きく低下した。また対戦においては最強種族ではなくなったとはいえ、それは爆裂拳採用パーティに限った話であり、皆殺しを使うパーティやバイキルトを使うパーティであれば採用することも可能である(そもそもDQM2では殆どのモンスターが同条件で同じように活躍させることが可能なのだが。各モンスターの戦闘能力に格差がほぼ無いことによる平等と言える)。

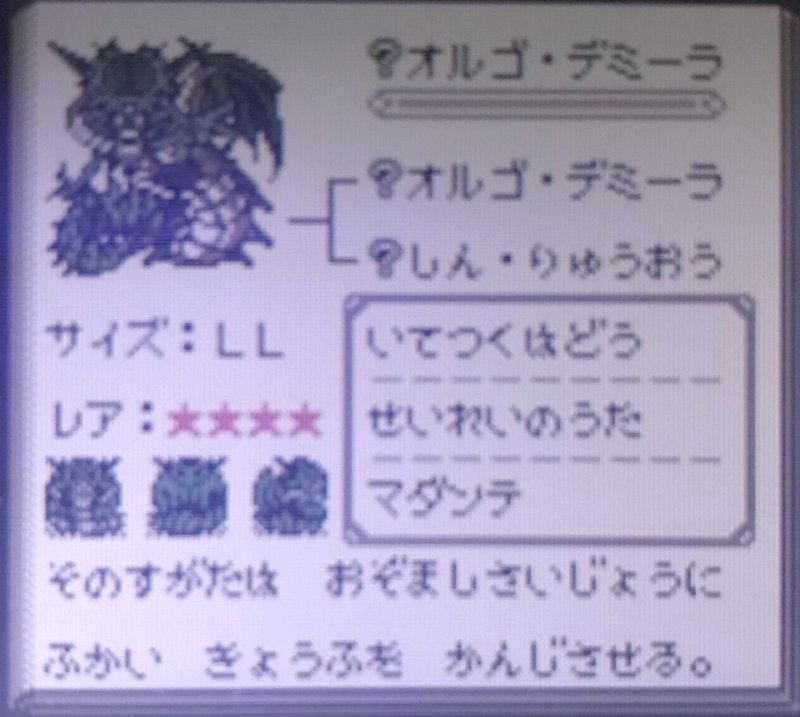

配合の終着点の1つであることは変わっておらず、レア度も最高なので配合チャート的には頂点のまま……と言いたいところだが、ライバルとしてオルゴ・デミーラが立ちはだかる。DQM2発売時点でDQ7は本編最新作であり、オルゴ・デミーラは公式ガイドブックでも変身前、変身後の双方の姿が黒塗りのシルエットでしか描かれていないのである。DQM1発売時点で最新作だったDQ6のデスタムーアやダークドレアムはこのような破格の扱いは受けていなかったし、DQM2で初登場したしん・りゅうおう、ジェノシドー、アスラゾーマ、サイコピサロも同様である。オルゴ・デミーラ(変身)の覚える特技にはDQM1ではスライムと虹孔雀しか持っていなかったマダンテも含まれており、最新作DQ7の魔王を最強の座に位置付けたいという意図をひしひしと感じる。レア度も変身前の時点で最大であり、DQ本編で登場した魔王はデスタムーア(最終)しかレア度最高に位置付けられていない点を鑑みると異様ですらある。「かつてオルゴ・デミーラはダークドレアムと同等以上の格付けをされ、ライバルのような立ち位置にあった」と言えば今では信じられないことだろうが、当時はそういう時代だったのだ。DQMのDQ本編最新作優遇の傾向はこの時代からあったと言えよう。尚、神様は登場していない。

当時の公式ガイドブックのイラストはこちら。

DQM1・2

DQM1と2をセットにしてPSに出されたリメイク。モンスターの耐性を上げられるという初期DQMのシステムはやり込みとしては面白いものの、対戦において物理偏重となることが開発側にとっては嫌だったのか、本作からモンスターの耐性上昇に強い制限が掛けられることとなる。本作では無効でない耐性を無効に引き上げることが不可能である為、ダークドレアムはザキ耐性が決して埋まらぬという悲劇を抱えることとなった。マホトラ耐性が空いているのも、対戦時に相手のAIに連携技のべマホトラを使わせる余地を与えるので危険。グラフィックは今までのDQMの特徴を踏まえつつPSということで大幅に進化。

DQMキャラバンハート

ここでDQMのシステムが一変、全く異なるものとなった。DQMシリーズ長いと雖も配合が廃止されているのは本作のみである。今までは配合すると両親は去り、残された子供を育てることになるが、1匹のモンスターに愛着を持ってずっと一緒に旅をしたい、そういう人に向いているのが本作。転身と言い、1匹のモンスターに2つのモンスターの心を吹き込むことで恰もDQ本編の転職のようにモンスター本人は同一人物のまま異なる種族となる。

システム変更に伴いモンスター数も200に減り(何とDQM1より少ない)、ダークドレアムはあえなくリストラ。但しこれはDQ2の遠く未来の世界を旅するという本作の世界観にはマッチしており、そもそも旧???系で続投しているのは竜王(DRAGON)のみである。しかしデュランは登場しており、デュランにカオスドレイクと神竜の心で竜王(DRAGON)に、デュラン(+50以上)にグランスライムとダークスライムの心でワルぼうに転身可能。デュランから竜王やワルぼうを得るというのも本作以外では見られない。馬車に人間も乗り込んで戦闘に参加する等、総じて独自性が極めて強い作品と言えるだろう。本作では耐性強化は更に制約がかかり、職業の心で一部分だけを強化可能に留まった。その為、対戦においても異常耐性が完全には埋まらないのが普通である。GBAソフトであるが故に現在では遊ぶことが困難な作品である為、リメイクが待たれる。キャラバンハートにのみ登場するオリジナリティの高いモンスターも多い。

DQMJ

またまたシステムが大幅に変わり、現在のDQMの基本構造が完成したのが本作。グラフィックの完全3D化とシンボルエンカウント、モンスター毎にステータス上限値が違う、モンスターが特技それ自体ではなくスキルという形で両親から継承する、耐性は一部のスキルから上がるのみで配合だけでは上がらない、位階配合、4体配合、モンスターが武器を装備する……等々今の常識は全てこの作品から始まった。逆に言えば今までのDQMシリーズのファンからは賛否両論だった問題作で、対戦ややり込みにおいてDQM2の方が深いという評価が多く、キャラバンハートと同じくシステムを改革した意欲作という解釈をされることが多かった。特に今までのシリーズではスライムのようなDQ本編の雑魚モンスターであっても鍛えれば全ステータスを最大にすることが出来、それが種族によって強い弱いがはっきり分かれているポケモンとの大きな差別化点であった為、弱いモンスターは何をやっても弱いという本作の設定は大きな反感を買った。当時の私はシステムそれ自体はよく出来ているが、数値設定(低ランクモンスターが弱過ぎる)やデータのボリューム(モンスターやスキルの数が少なく、育成のパターンに乏しい)に問題がありポテンシャルを活かし切れていないという感想を持っていた。続編で弱いモンスターでも強くする方法が段々と整備され、モンスターやスキルの総数が増えることによって評価が爆発的に高まったのも必然と言えるだろう。

尚、本作にはダークドレアムはいない。しかしキャラバンハートとは異なりそれ以外のDQ本編の魔王達はしっかり登場している為、その喪失感は大きかった。キャラバンハートにはいたデュランもいない。最新作としてDQ8が登場した為か、これ以降オルゴ・デミーラの扱いが数ある魔王の1人に過ぎなくなる。DQMでデイン系が電撃ではなく光になったのは今作から。

DQ9

大魔王の地図で戦える歴代大魔王の1人として登場。DQMJみたいにハブられなくて本当に良かった。異様に高いステータスを誇り最強の敵と呼べるものの、デイン系削除に伴いギガデインしない初のダークドレアムとなってしまった。通常攻撃、メラガイアー、マダンテ、バイキルト、スカラ、隼斬り、魔神斬り、凍て付く波動、真空波、煉獄火炎、輝く息、祈り、怪しい瞳を使用する。通常攻撃、魔神斬り、マダンテ、スカラはDQ6では類似の特技は使用せず、DQ9独自と言える。真空波はグランドクロスが削除された本作において鎌鼬と折衷した上で存続させるとこうなるのかと一応解釈出来る。DQ6では通常攻撃はしなかったので特殊効果は無く演出だけであってもドラゴン斬りやメタル斬りをして欲しかったし、敵専用呪文としてギガデインも使って欲しかった。詳細なデータは『ドラゴンクエストⅨ 星空の守り人 公式ガイドブック 秘伝●最終編』p202参照。

鎧や武器が豪華に、筋肉もそれに応じてより強靭になり、色彩がDQ6のものに回帰して公式イラストが現在のものとなったのは本作から。ダークドレアムが1995年に登場して1998年にDQM1、そしてDQ9が2009年であるから、DQ6のカラーが使われていたのは今まで14年中3年に過ぎなかった訳である。これまで頑張ってきたDQMカラーはお疲れ様でした。ダークドレアムのファンの古参としてはいつか復活を待っています。……ところでDQ9のゲーム中ではマントが異様に横に棚引いているのは何なのか。暴風でも吹き荒れているのか。

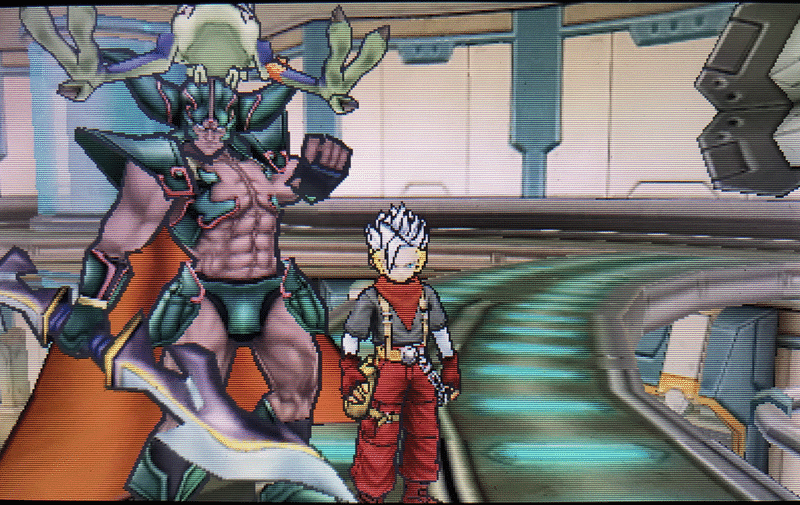

DQ6(DS)

待ちに待ったDQ6リメイク……なのだが、当時としては不満点も幾つかあった。DS天空シリーズということでDQ4、5に続けて発売された訳だが、グラフィックがDQ4(DS)からの流用が多く、雰囲気がその大元であるDQ7(PS)、DQ4(PS)に似てきてしまっている。当時はまだPS2がまだ現役の時期であった為、見た目が新しくないというのはDQ5(PS2)やDQ8(PS2)の存在もあり物足りないものがあった。DQ6は初リメイクであるだけに。しかしこの点はDQ7が3DSにリメイクされた結果、PSのDQ7の雰囲気を継ぐ作品がDQ4~6のみになったことで現在では欠点というより寧ろ評価すべき個性に変化している。それにしてもDQ8レベルの3Dグラフィックは開発コスト故にリメイク作品に使うことは出来ず、またまだまだ(私はそうでなかったが)DQファンには3Dアレルギーの多かった時代ではあったが、3Dアレルギーからも評価の高かったDQ5(PS2)路線のグラフィックでのリメイクを期待していなかったかと言えば嘘になる。DSでは作れないが、それ以外のハードが初リメイクだったら凄いグラフィックになったのだろうなと思うと残念ではある。ゲーム内容においても、DQ4(PS)はクリア後のストーリー追加、DQ5(PS2)は仲間モンスター大幅増加と双六追加等、今までのリメイクは追加要素が充実していただけに、話すコマンド以外に追加要素の無いDQ6の扱いの悪さは悲しいところ(その代わり話すの内容は異様に多く、犬猫に話しかけた後にも仲間がコメントするぐらいなのだが)。

しかし戦闘画面が2Dのままであったことで、新デザインのダークドレアムが2Dで動く唯一の作品となったのも事実である。DQMJ2以降はグラフィックは3Dが当然で、2Dでドット絵が動く作品はもう出てこないであろう。

そしてやり込みの内容も変化している。仲間モンスターとしてキラーマシン2やランプの魔王のような複数回行動するモンスターが削除されてしまった為、それらを仲間にする楽しみは失われてしまった。その結果、リメイクDQ6での理論上最強の仲間は種集めしたはぐれメタルだったりする。そんな訳でDS版の移植であるスマートフォン版では種集めを敢行し、(はぐれメタルではなく)テリー1人でダークドレアムを規定ターン以内に撃破した。動画ではダークドレアムがドラゴン斬り以外の全技を使用し、見栄えの良いものとなってもいる。但し元々バックアップ用にGoogle Driveに入れた動画へのリンクを張っているだけなので、動画後半部にはネタバレがあるので注意。ダークドレアムを倒した後の部分は気になる人は見ないこと推奨。後半部をカットしたバージョンもGoogle Driveに上げると容量を食うのでそこは許して。

スマートフォン版のDQ6は良いですよ。テリーの仲間加入時のレベルが33、職業は戦士、武闘家、魔法使い、僧侶をマスター、ステータスも素早さが大幅に上昇し、十分に強いキャラクターとなっている。DSより持ち歩きし易いので種集めやカジノを細かい時間にやり易いのもメリット。DQ4や5がDS版とスマートフォン版に優越が無いのに対し、DQ6は明らかにスマートフォン版が優れている。モンスターの性別も不明ではなく明記されるようになった。DQ6未経験者はこれを機に買いましょう。

ただまあこれはDS、スマートフォン版に共通することではあるが、ダークドレアムが引き起こす伝説のイベントはSFCのグラフィックやサウンドを前提に組まれた為、オリジナルを知っていると所々迫力が足りないと感じる。FF6はミニスーファミに収録されたがDQ6はされていない為、現在ではSFC版を遊ぶことが困難なのは悔やまれる。全ステータスカンストAI2回行動のランプの魔王も、代替となる新規仲間モンスターがリメイク版にもいればな。リメイクDQ5が全ステータスカンストのプチタークが追加されたことから、ダークドレアムが叶えてくれる望みの種類が増えて最強の仲間が来てくれることを期待していたのに。プチドレアムみたいな。DS版の公式ガイドブックにはダークドレアムが黒塗りのシルエットの姿でならP617に映っている。

DQMJ2

遂にダークドレアムが新デザインでDQMに復帰。待ち望まれていた王者の帰還。配合パターンはデュランにガルマッゾ。今までは見た目が似ているだけのデュランが直接配合に使われたことは無く、ガルマッゾもキモい系だから異様な感じがする。但しガルマッゾはDQMJの配合の終着点の1つであり、歴代魔王をその過程で経由していることから、DQM1で魔王の終着点としてデスタムーア(最終)を親にするのと同様の発想だと考えられる。デュランは位階配合で本当に簡単なので、入手難度や血筋の重みをガルマッゾで十分表現出来るから見た目の似ているモンスターを取り敢えず充てておこうといったところだろう。DQMJで配合難度が激増した竜王を除けばシドー、ゾーマ、デスピサロ、エスターク、ミルドラース、デスタムーア、オルゴ・デミーラ、ラプソーンをカバーし、1匹しか仲間にならないキャプテン・クロウまで使用する。ただ、本作はSSランクモンスターであろうとすれ違いバトルでスカウト出来るのでプレイヤーの多い都会に住んでいた場合には真面目に配合せずともあっさり仲間に出来てしまう。ランクによってスカウトが制限されるのは次作から。配合ではマスタードラゴンの4体配合に要求される。

しかし位階はガルマッゾ共々ラプソーンやエスタークより下。特殊配合でしか作れないモンスターにとって位階は実質的に無意味な設定ではあるものの、これはおかしくない?系統は悪魔系で、伝説の悪魔という設定から妥当ではあるものの個人的な期待からはズレていた。DQMJで神獣系が出来て???系が消滅、魔王が各系統に分配された時にスライム系には誰も行かなかったこと、スライム系はトロデが所属出来ることから身体がスライムである必要性が必ずしも無いことから、はぐれの悟りを持つダークドレアムはスライム系に配置されることを密かに期待していた。

戦闘能力に関しては十分で、特性はカウンター、連続、プレッシャー。カウンターはDQ6の伝説の戦いで様々な攻撃をやり返してきたからだろう。連続で攻撃が3ヒットするのも早業の再現。J2におけるプレッシャーは現在と異なり戦闘開始時のみに発動する威圧と同じ効果であった。伝説の戦いで戦闘相手を動揺させる様を表現しようとしているのかも。耐性もメラ、デイン、ドルマ、ザキ、ダウン、ルカニ、ボミエ、フール無効で、特に単体攻撃呪文無効なのにはタイマンでの圧倒的強さを演出したいという思いを感じる(DQ9では光属性弱点だったのに光属性という設定のJ2のデイン系は無効なのは謎)。モンスターの個性が強くなり、欠点も与えられるようになったDQMJ以降のシステムにおいて原作での強さを可能な範囲で再現しようとしているようだ。但しDQM1、2では???系らしく極めて高いMP成長率を持っていたが、今作以降はダークドレアムは物理系のモンスターとなりMPは低く、呪文等による戦いは不得手とするようになった。まあ、凡俗の相手には本気を出してはくれないということか……。

しかし物理における強さは本物で、J2の究極対戦ガイドブックにおいても鬼棍棒、レオパルドと組んだしぷ捨てゼロパーティが紹介される程。スキルはサムライ、HPアップSP、攻撃力アップSPで、天羽々斬を装備。この時代はまだパーティが3枠で構成されモンスターのステータスもインフレしていない為、連続3の捨て身の破壊力は今よりも遥かに強かった。バイキルトも原作再現になっている。瞑想は先に紹介したバトエンに含まれていた。そしてサンプルパーティに含まれた結果、扉絵にも載ることが出来た。

しかしDQ6(DS)ではデュランは旧デザイン、ダークドレアムは新デザインでダークドレアムが固有グラフィックになっていたのに、本作からデュランも新デザインとなり色違いの関係に逆戻りしたのは何というか。

モンスターバトルロードⅡレジェンドとの連動で出現した時は自動MP回復、AI1~3回行動、凍て付く波動、プレッシャーの特性を持ち、ギガデイン、グランドクロス、輝く息を使用した。

DQMJ2P

ガルマッゾがムドーにスライムマデュラで作れるようになり、デュランにガルマッゾという配合パターンが完全に意味不明なものと化した。デュランは位階配合で作れなくなり、ブリザードマンと炎の戦士を配合することが必要になった。また、プレッシャーを失いAI1~2回行動となり、強者の余裕を付けられる等今作では冷遇気味。マスタードラゴンの配合には不要になったが、海王神や魔王ジェイムの配合には使用し、イルルカまでそれは続く。モンスターの耐性に系統毎に共通性が出来たのは今作からで、その影響で麻痺弱点となってしまった。ヒャド半減を得てメドローアに強くなるというメリットもあるのだが。当時の最新作DQ9からエルギオスが登場し、彼が優遇されたことでイルルカまでずっと位階で負け続けることとなる。

テリワン3D

システムをDQMJ以降のものに刷新してリメイクされたDQM1。何とガルマッゾが旅の扉のボスとして一度だけ仲間になるようになった為、配合で作るのが非常に楽に。デュランの素材であるブリザードマンや炎の戦士も、ジャミラスや悪魔の騎士から位階配合するとすぐに作れる。しかしパーティが3枠から4枠に拡大し、それに応じてモンスターのステータスが全体的にインフレした為、ダメージ上限に縛られる連続3による捨て身が弱体化する等、本作の対戦では活躍し難そうな印象を受ける。AI1~2回行動故に新登場のステルスアタックを使い熟せないのも難点。

DQ10

ギガデイン、隼斬り、煉獄火炎、凍結地獄、悍ましい雄叫び、ギガスロー、グランドクロス、魔神の絶技、刺突、悪夢招来を使用。ギガデインを使うダークドレアムが久々に帰ってきた。近年ではグランドクロスの使い手としてのイメージが強いが、グランドクロスをDQ6以来久々に使い始めたのもここからであるように思われる。今まで配下を持っているような印象は無かっただけに、悪夢招来で戦闘中に爆弾岩を呼び出すのは独自性が高い。

『アストルティア秘聞録』のp114にはそのイラストが他のものに遮られずに奇麗に描かれ、獲物に対して刻む刻印の設定画も掲載されている。

イルルカ

同じくDQM2のリメイク。配合パターンにデュランと大魔王デスタムーアが追加されたのはGB世代へのファンサービスか。……それなら大魔王デスタムーアにグランスライムという形で完全な再現をして欲しかったところ。錬金鍵のシステムによって配合せずとも仲間にすることが出来るようになったが、高レベルの錬金鍵でないと報酬獲得確率は低く、高レベルの錬金鍵をクリア出来る強さのパーティを作るよりも配合を進めた方が短い時間で終わるように思う。スライムマデュラの配合に使うメタルキングは小さなメダルの景品として得られ、ムドーに必要な鬼棍棒はオアシスの鍵のボストロールに、同じくオアシスの鍵のプテラノドンから作れるギガントヒルズ。ブオーンだけはちょっと大変で海賊の鍵の他国マスターを粘る必要はあるが。悪魔系の耐性が変更になった為、前作では無効だった踊り封じが弱点に、マホトラが弱点から無効に変わったのは正反対の変化だけに驚く。特にマホトラは原典であるDQ6においても効いていた為にこれが無効になったのは衝撃的。

本作は新生配合のシステムや凍て付く波動(特性)の価値上昇に伴い、対戦においてはトップクラスの実力者となった。今まで邪魔だったAI1~2回行動を他の特性に置き換えることが可能となり、デメリット特性も付き難いので自由度が高い。新たに獲得した秘めたる力も、物理攻撃を多用するダークドレアムにとって恩恵が大きい。AI1~2回行動を消せば分かるが、攻撃力は鬼棍棒と同値で1枠トップである。

例えばAI1~2回行動を時々白い霧に変えれば(裏)白(耐久)捨て身と呼ばれるパーティのアタッカーとなる。時々白い霧で赤い霧を消しつつ捨て身を通し、仲間のアストロンで相手の攻撃を流しつつ特性凍て付く波動でチェインを消す。こちらのアストロンを読んで再チェインするつもりであれば、チェインを唱える分だけ攻撃が和らぐのでアストロンせずに幻魔の獄、MPを枯らせてチェインを不発にしてしまう。アタックカンタも回し蹴りで突破。捨て身で相手の超速スモボを落としてこちらの超速スモボの先制を確定させる。白耐久捨て身はリバース時黒アンカーナックルには弱いものの、対応範囲が極めて広く、表のパーティの自由度の高さとチェイン対策を両立した3DSのイルルカにおいてとても強いパーティであった。修羅の獄や冥界の霧もなかなか楽しい。

他にも亡者の執念を新生し、ドークにゼロの衝撃、シドーに回復を任せてまねまねするという戦法も強力。凍て付く波動が並べばチェインによる連携で亡者を突破されることが少なくなるし、攻撃を受ければ秘めたる力で高まった攻撃力からのカウンターのダメージも期待出来る。時々黒い霧で黒予測に採用したり、最後の足掻きで捨て身足掻きコンボしたりも可能。

但しイルルカではモンスターが装備可能な武器の種類が全体的に減らされており、ダークドレアムも剣が装備出来なくなっている。その為、大魔神の斧が主な武装となるだろう。

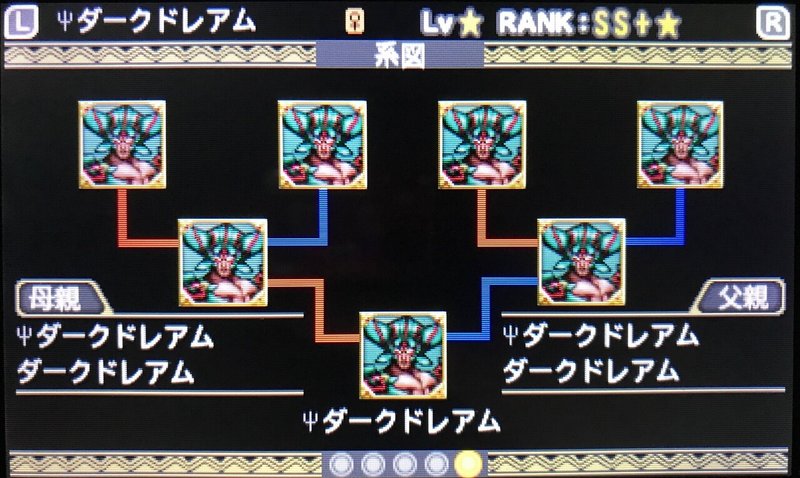

そして他のDQMにはないイルルカの特徴として、非戦闘時にSELECTボタンでポーズが出来、そのまま写真を撮って3DS本体に保存することが出来る。これを利用すると、ボスがダークドレアムとなる錬金鍵を自作することによりダークドレアムのカッコイイ写真を撮ることが可能なのだ。カメラの角度もポーズ中でなければY+上下で変えることが出来、慣れてくればカメラが高速で切り替わる途中にポーズすることで色々な角度から撮影出来る。主人公を壁の影に隠せばモンスターだけを画面に収めることも可能だ。#イルルカ写真に挑戦しよう。応用として装備している武器の鍛冶を映すのも良い。そして最上級のテクニックとして、巡り会いの鍵等で複数のモンスターを同時に踊らせればモンスター同士のコミュニケーションや戦いを演出した写真になるぞ。モンスターの家系図に拘るのも面白い。

ダークドレアムが活躍したパーティの一例は無霧・白捨て身構築等。

DQヒーローズ

無料ダウンロードコンテンツでボスとして登場。武器による攻撃の他、ギガデインやグランドクロス、炎ブレス、メラゾーマ等お馴染みの行動を行う。バイキルトやスクルトによる自己強化も。DQ6のオマージュでドラゴン斬りを使うところが渋い。武器や鎧はヒーローズの世界観に合わせグレードアップしている。

攻撃のモーションが大振りで分かり易く、華麗な回避で爽快な戦闘が楽しめる。雷鳴豪断脚は凄まじい威力を持つものの、タイミングは分かり易いので盾によるジャストガードをし易い。全体的にゴリ押しプレイングになりがちな本作において、スタイリッシュなアクションを堪能出来るであろう。ギガデイン使用中にテリーで必殺技を使うと電撃がカッコイイ写真を撮れる。

また余計な小細工を使わず、キツいアクセサリー厳選も不要で真っ向勝負を仕掛けてくる点も評価が高い。スクルトやバイキルトは操作キャラをピサロにせずともAIが凍て付く波動してくれるし、今までの作品では使ってきた吹雪ブレスを今作では使用しない。ヒーローズでは氷属性の攻撃は命中するとプレイヤーキャラを凍結させて一定時間操作不能とする凶悪な属性なのだが、ダークドレアムと戦う上ではその対策をせずとも良いのだ。うさぎのお守りを使って凍結時間減少を100%以上にし、凍結の事実上の無効を得る必要が無い。凍結が強いというゲームデザイン上最強の敵の座は氷属性統一のゾーマに譲ったが、戦っていて面白いのは圧倒的にこちらである。

DQMJ3

ライドシステム導入に伴いモンスターの3Dモデルを刷新、特技のエフェクトも美しくなったのだが、その余波で登場モンスターが減少、ダークドレアムはリストラされてしまった。魔王達は登場するにも関わらずリストラされるのはDQMJに続く2回目である。悲劇。

DQMはキャラバンハートやDQMJでシステムの大幅変更やモンスターリストラは元々行ってきたシリーズとはいえ、長らくそれが無かったのと、タイトルがJOKER3ということで内容的にも続編をイメージさせ(キャラバンハートはDQM3を名乗ってはいなかった)、そのような革新系のゲームだとは事前には予想し難いこともあり、衝撃であった。ギガデインがDQMJ以来の光からDQ本編準拠の電撃へと戻った。

DQヒーローズ2

ダークドレアムは登場しないが、デュランは登場。デュランは使う技の見た目こそ異なるが攻撃範囲は前作ダークドレアムのアレンジであるものが多く(例えば十字範囲に攻撃するグランドクロスが4方向に炎の竜を飛ばす攻撃にアレンジされている)、見た目の新規性とゲームバランスの安定性を両立させようという設計が見て取れる。……それにしてもデュランは竜を攻撃に用い過ぎである。今までのシリーズではDQM1や2の覚える特技にドラゴン斬りがあったくらいしか縁が無かったのに。

DQMJ3P

サタンジェネラル、デュランを引き連れてダークドレアム復帰。配合パターンはデュラン、破壊神フォロボス、ダグジャガルマ、大魔王マデュラージャの4体配合で、ダグジャガルマがDQ歴代魔王の配合終着点の役割を担っている。DQM1やDQMJ2の配合パターンへの意味的な回帰と言えよう。それと合わせて位階も大きく高まり、WORLDと魔界神マデュラーシャという本作初登場のモンスターとダイ大コラボを除けば最高の地位である。それだけに配合の複雑さは過去作の比ではない(ほぼダグジャガルマのせいだが)。

本作で注目すべきは合体特技。雷雲招来というステータス非依存の電撃属性体技なのだ。J2以降のモンスターズでは物理攻撃で戦うキャラクターという位置づけをされてきたが、元々DQ6ではギガデインやグランドクロスが強いボスであった。物理ではなく攻撃力非依存の属性攻撃で破壊力を発揮出来るのは原点回帰と言える。属性もグッズで強く推され、得意技として扱われてきたギガデインと同じ電撃である。これは何とか活躍させてあげたい。ダークドレアムに遂に種族名を冠した固有スキルが与えられたのも目出度い。

グラフィックは輪郭線を強調して黒く太く描くのが本作の特徴である。また、ライドに伴いフィールドを激しく動き回るゲームデザインを踏まえてカメラワークが改善され、常に主人公の姿が画面に映るようになり普通に遊ぶ分には極めて快適になったが、主人公の姿を画面から消せないのでモンスターだけを映した写真は撮り難くなった。写真を撮って遊ぶ人は殆どいないから困っている人は私以外にはほぼいないであろうが。3DモデルはDQ10を参考に作り直され、クオリティの上昇は著しい。固有特性が武神であるので、イルルカと全く同じ特性で育成することが不可能なのはちょっと残念か。固有特性が凍て付く波動ならばな。

DQ11

ダークドレアムは登場しないが、サタンジェネラルは登場。その他、邪竜軍王ガリンガやバルデバランといった兜が竜を模した形となり、悪魔系ではなくドラゴン系に分類される奴が出てきた。DQ11Sでは戦闘中にキャラクターやカメラを動かせる為、絵を描く為の参考資料を撮影するにはかなり便利。例えばこれはトップ画の参考にしたもの(戦闘中の写真じゃなくて討伐モンスターリストの画像だけど)。

テリワンSP

AI2回行動と亡者の執念を持つギュメイ将軍が目の上のたん瘤。光の杖の発動確率も高いから特性凍て付く波動のメリットも小さめ。個体値上限の系統ボーナスという概念の登場の為、凝った家系図作りは面白いかも。例えばこれは竜王とバルボロスを入れて闇竜シャムダをイメージしたもの。

何故か大魔王ウルノーガの素材となっており、魔王ウルノーガ、エスターク、神竜らと4体配合する。……ウルノーガってそんなに大層なモンスターか?最新作DQ11だけに優遇されているようだ。

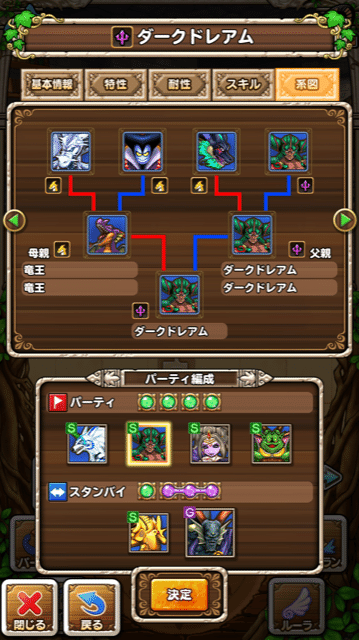

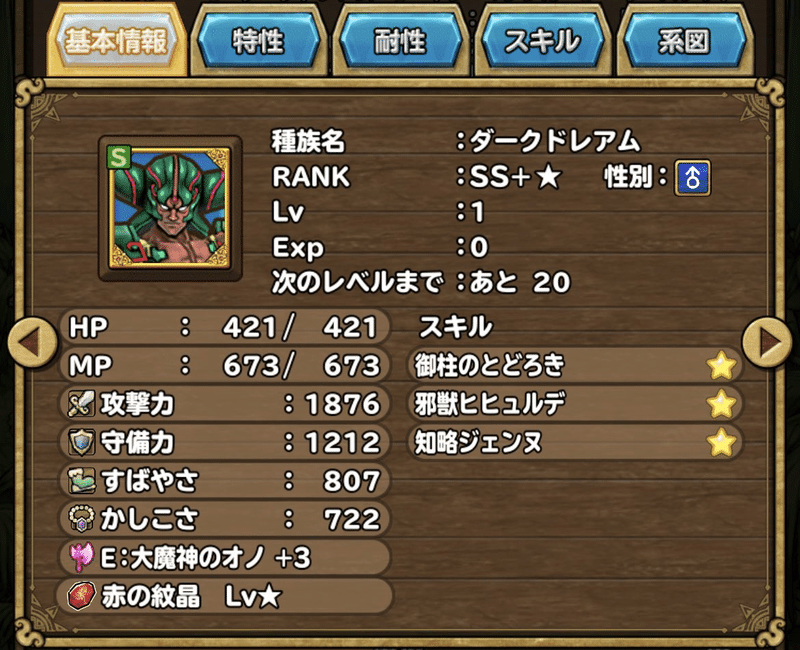

イルルカSP

個体値にイルルカ従来のものに加えテリワンSPの系統ボーナスまで加わった為ステータスがインフレ。1回行動よりも複数回行動モンスターの方が火力を出し易くなったのがダークドレアムには逆風。とはいえ裏白耐久捨て身はまだ戦えなくもない。JESTERのスキルは捨て身習得の新たな手段であり、スキルビルドの可能性を広げた。そして今回の家系図は祖父母に闇、光、時空の竜を配置し、両親は悪神と善神、DQ6とDQ3の裏ボスという同じくSFCで登場した者同士の配合によって生み出してみた。3DS版と異なり、両親や祖父母には新生配合済みを表す金枠が付かない。SPにおける無霧・白捨て身の記事へのリンクも示しておく。

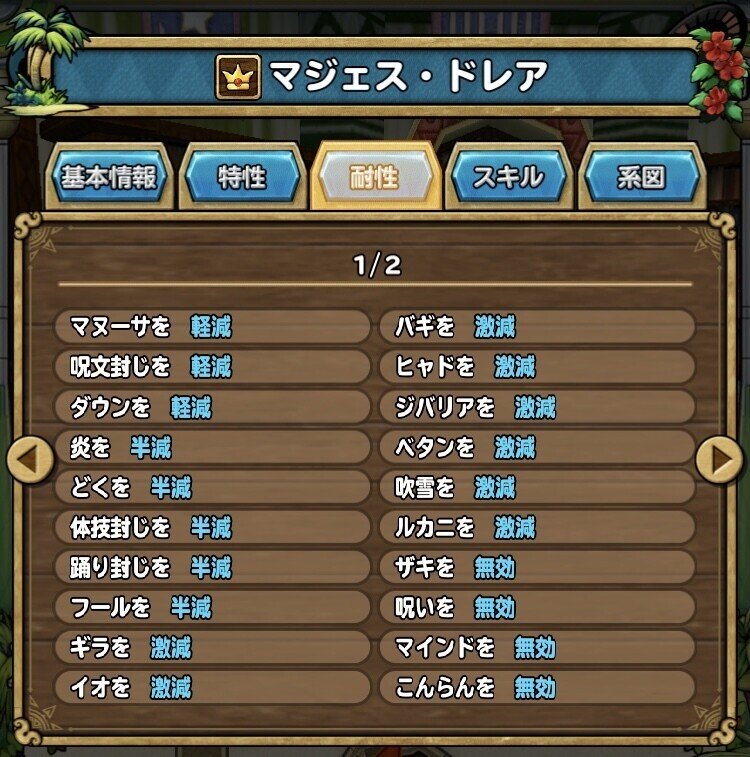

今作はダークドレアムが鳴りを潜めたが、その代わりに進化形のマジェス・ドレアムが新登場し、AI3回行動や全ガード+、常にアタックカンタ等の環境に適合した特性で暴れている。最強のダークドレアムに更に強化形態が追加されるというのも驚きながら、本編最新作のDQ11の邪神ニズゼルファを差し置いて位階の頂点に立つというのは流石である。配合はダークドレアム、聖竜ミラクレア、名も無き闇の王、邪竜神ナドラガの4体配合。何故この組み合わせなのかはよく分からない。

対戦では1枠にして用いられることが多いマジェス・ドレアムだが、4枠のまま使えば高い耐性とアタカンによってNPCを詰ませ、幻の鍵の周回等に便利なモンスターとして育てることも出来る。例えば私が育てたのは攻撃属性は炎半減以外は全て激減、バイキルトからの攻撃やマダンテが使用可能なこんな個体である。

対戦でマジェス・ドレアムがどのように活躍しているかの一例は次の記事を参照。

マジェス・ドレアムの現在分かっている情報の総まとめは次の記事。

本作のグラフィックはダークドレアムは3DS版から作り直されていないものの、新規追加の邪竜軍王ガリンガとマジェス・ドレアムの筋肉表現は高品質であった為、3Dモデルが作り直されるであろう完全新作のDQMにおいては今よりも美しいダークドレアムを見ることが出来ると期待される。見比べてみると本作での筋肉表現の進化がよく分かる。

マジェス・ドレアムに関してはイルルカSPの公式ガイドブックが発売されておらず、ジャンプの記事でしか公式イラストが見られないのが残念。イラスト描く人が増えてくれると嬉しいです。

……ダークドレアムはSPでの対戦ではあまり活躍してないと上で書いたが、プレイヤー間の長い探求の末、赤予測というパーティに採用し、(超ハード)メタルボディ新生、予測やパーティチェンジ、通常攻撃等で戦う型が開発され、強豪としての地位を取り戻している。

DQタクト

リリース1周年のアニバーサリーで登場。当初はスカウト(つまりはガチャ)によって仲間になるキャラクターという位置付け。使用特技は3マス先を攻撃するドルマ属性物理の漆黒の剣閃、十字範囲を攻撃するバギ属性物理のグランドクロス、無属性5ヒットの物理、守備力低下の追加効果のある魔神の絶技。メラとギラが大弱点、イオとデインに耐性がある。DQMJ2以降のDQMではメラ無効であったのにメラ弱点という設定は奇特に見えるかもしれないが、バギ属性の技を得意とするモンスターはメラやギラを弱点に設定されることが多いというタクトのバランス調整の都合でこうなっている。イオやデインに耐性があるのも同様。特性は開始3ターンダメージ20%カットの魔神の闘気、奇数ターンに攻撃、守備、賢さ、素早さが上がる秘めたる力、自動HP回復等。魔神の絶技の会心による破壊力に優れる。

敵として登場したのは1.5周年のハーフアニバーサリー以降。ハーフアニバーサリーでは魔剣士ピサロを呼び出し、結構俗な理由で力比べしていた。ここでは新スカウトモンスターである魔剣士ピサロの強さをユーザーにアピールするかませ犬の役割を果たしていた。魔剣士ピサロはバギとドルマに耐性を持ち、加えてドレアムの弱点を突けるメラ属性呪文の他、攻撃力低下や回避率アップ等の物理対策の能力故に有利なのである。

それにしてもダークドレアムと魔剣士ピサロを比較したがるのなんて、DQMJ3Pプレイヤーくらいしか思い付かないが(そして悲しくも忘れ去られているグランドラゴーン)。

本格的に敵として戦うことになるのはDQMイベントの星降りの大会前哨戦、DQ9イベントの魔王の地図でボスとして登場。DQ10イベントの見果てぬ夢の蛮勇では魔勇者アンルシアのお供となった。使う特技は味方側の時に使えた3つの他、ランドインパクトやミラクルムーンによる周囲1マスへの物理や体技、暴走突進による直線軌道を移動しながらの攻撃の他、ジゴスパークや隼マヒャド斬りによるデイン呪文やヒャド斬撃まで行う。マジックバリアやフバーハによる補助も心得ており、一筋縄ではいかない相手となっている。

Sランクキャラなのでパーティに入れてリアルタイム対戦で100、250、500、1000勝すれば称号を貰えます。

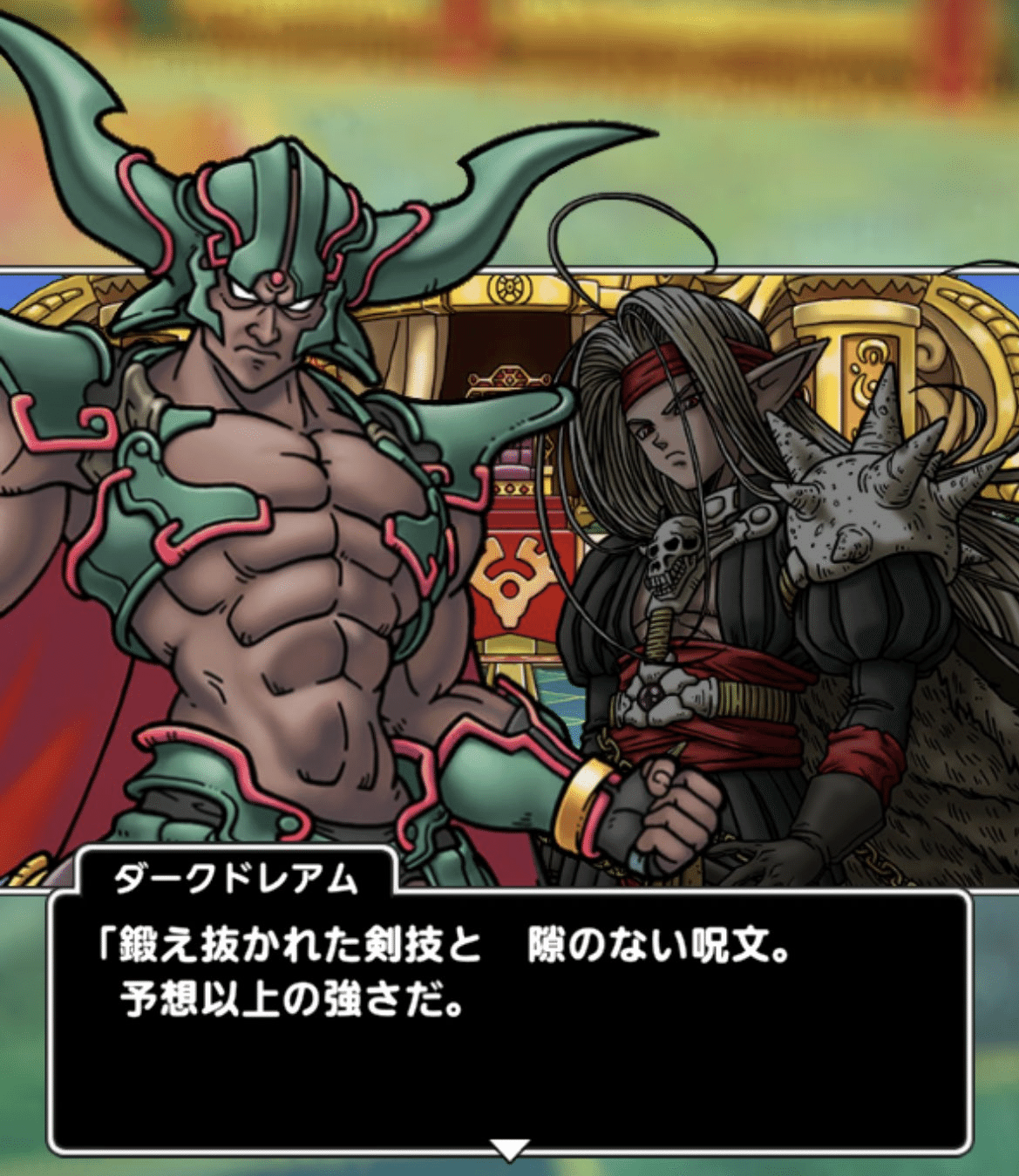

3.5周年の真・DQ6イベントでも登場。ちゃんとしたストーリーがあり、DQ6と同様、勇者に負けたことでその力を認め、デスタムーア討伐に加わる。

高難度クエストのよみがえりし悪夢の魔神でも戦うこととなる。

味方としても、2024/1/8に才能開花が実装、真・魔神の絶技、デススローを習得し、大幅にパワーアップした。真・魔神の絶技は攻撃範囲が魔神の絶技より改善され、物理アタッカーの最高火力技としては最良。デススローはタクト初の射程5である。

スーパーライトコラボではスーパーライトの事情を反映し、「艦隊」として集団と戦うことになる。

DQトレジャーズ

お宝としてダークドレアムの像が登場。その他、バルデバランの色違いとしてナイトファイラスが新登場。

DQM3

DQM3では登場。珍しいことに、デュランやサタンジェネラル、邪竜軍王ガリンガのような色違いモンスターは登場せず。裏ボスとしての威厳を出す為であろうか?

竜神王、デスタムーア、神さま、ラーミアの4体配合で生まれる。特性に???キラーがあるのは、デスタムーアを倒したイベントに因んでいそうである。

終わりに

ここまでの長文を読むのはお疲れ様でした。ダークドレアムは形状が複雑だからか最近はグッズがあまり出ていないような気がします。メタリックモンスターズギャラリーとかいつか出ないでしょうか?

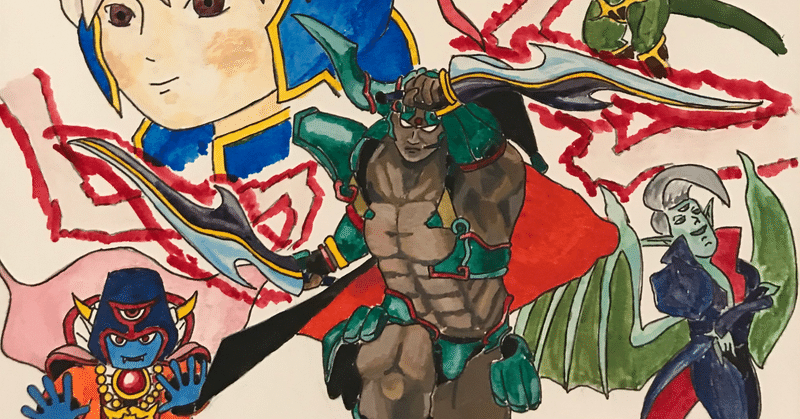

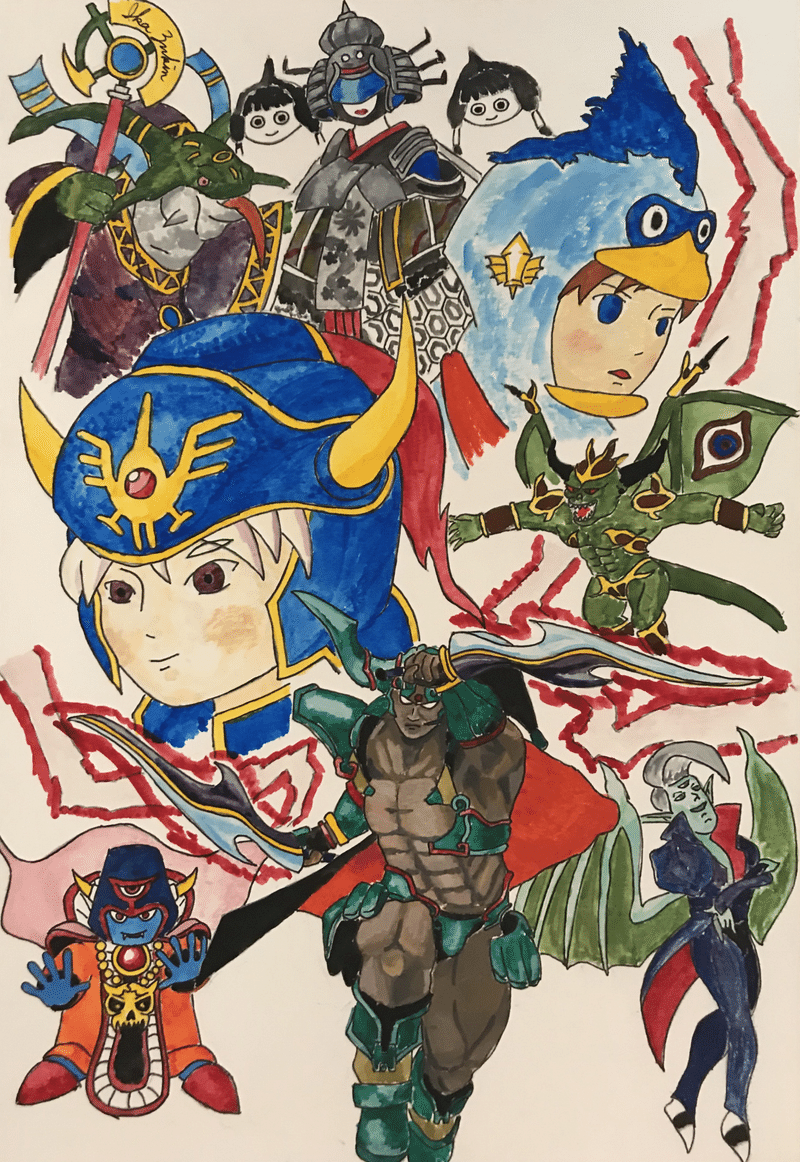

最後におまけとして私のイラストの全景を見せます。これは3DSイルルカで交流が始まった人と彼のモンスター、そして友情をイメージして描いたものです。

著作権者表記

このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。

この動画で利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する著作物及びスギヤマ工房有限会社が権利を所有する楽曲の転載・配布は禁止いたします。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

(C) SUGIYAMA KOBO

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?