スキーの速さ問題

最近料理の腕が上がってきたえふみです。今日の晩御飯はアボカドと豚肉とチーズの卵包みでした。おいしかったです。

さて、今日のテーマはスキーの滑る速さについてです。よく重い人の方が速度が速く出るといったことをよく聞きます。体重が重いほうが早く滑れるんだよ!などといったこと聞いたことある人もいるんじゃないでしょうか?

では、これが物理的に正しいか否か見ていこうではないか、というのが今回のテーマです。では張り切っていきましょう。

スキーを考えるときは斜面を滑る物体を考えることになります。必要な物理的な数字は、物体の重さ(質量)、斜面の角度、スキー板と雪の間の摩擦係数(どのくらい摩擦が発生するか)です。あとはここで大事な物理定数をご紹介します。それは重力加速度と呼ばれるものになります。はい、新しい単語は意味不明ですね。順を追って説明していきましょう。

まずは加速度と呼ばれるものになります。加速度(a)とはどのくらい加速するかです。そのまんまじゃねえか!!というツッコミどうもありがとうございます。

物理学の世界では単位で考えるのが一番わかりやすいのでそれで説明しますね。速さと呼ばれるものの単位は[m/s]が基準で考えられています。たとえば、大谷翔平選手の160[km/h]の剛速球とは、一時間1[hour]で進む距離が160[km]ですよ!という意味になります。なので速さの単位[m/s]は1秒間[sec]に進む距離が1[m]という意味になります。ここで加速度とは、[m/s^2]になります。s^2はsを二回掛け合わせたという意味になります。すなわちs×sということですね。この単位の意味を考えていきます。[m/s^2]は分解すると[{m/s}/s]となります。これは1秒間[sec]に増していく速度[m/s]という意味です。時間が経てば経つほど速度が変化する、ということになります。これが物理に定数で最も大事な定数の一つになります。この加速度に物体の質量(m)を掛け合わせたものが物体にかかる力となります。

F=m*a

これは先延ばしにしていた運動方程式と呼ばれる大事な方程式になります。重力加速度とは、重力という力により生じる加速度のことです。

さて、ここまでの前段階を用いてスキーの話を進めていきます。

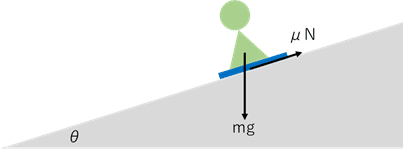

スキーをしているスキーヤーにかかる力をすべて図に書いて考えていきます。

またもやわかりにくい図で申し訳ありません。mgはスキーヤーにかかる重力、すなわち体重と思ってください。μNは摩擦力で、滑る際に生じる抵抗力のことです。θは雪の斜面の角度になります。さてここで物理が嫌いになった皆さんが挫折した力をベクトルとして分解するということを行ないます。

なぜこういうことをしなければいけないかというと、斜めのものと平行のものを単純に比較することができないからです。なので斜面に沿った力と斜面に垂直な力で分けて考えればいんじゃね?というのがこの力の分解をする理由です。まあ運動を想像してもらうと、斜面に沿って運動をするので斜面に沿った力が働くんだろうな、という予想からこのように分解する、と理解してもらっても大丈夫です。では実際に分解してみましょう。分解すると力は赤矢印で書かれたような形になります。

ここでsinやらcosやらというよくわかんない記号が出てきました。三角関数を勉強した方はわかるかと思います。わからない方は今は別に覚える必要ないです。これは今の状況に関してはスキー場の斜面が大きくなればなるほどsin側が大きくなり、cos側がちいさくなるものと思ってもらえればいいです。それをこの後体感と物理的な方程式が一致するという気持ちのいい状態を作ってみます。

ここで同じ向きの矢印同士で足し算引き算をします。斜面に平行な方向は

mgsinθ - μN

となります。また斜面に垂直方向は

mgcosθ=N

となります。さてここでのNとは、垂直抗力というものを表していて物体と接しているときの作用反作用の法則によりその押す力と同じ力が物体に働くという法則からNは斜面を押す力であるmgcosθと同じ、ということがわかります。

これらの式を先ほどの加速度の式である運動方程式に適用してみると、、

F(力) = mgsinθ - μN = mgsinθ - μmgcosθ = ma

となります。イコールで結ばれた式に同じ文字がある場合その文字たちは消えてなくなるので最終的な式は

a = gsinθ - μgcosθ

となります。ここで最初の疑問に立ち戻ると、体重が重い人の方が早く滑ることができるということに関しては運動方程式によると間違いであることがわかります。なぜならここに重さのパラメータであるm(質量)がないためです。またスキー場の斜面が大きくなればなるほど早く滑れるのは、sinθが大きくなり、cosθが小さくなるので、全体としての加速度(a)が大きくなるためです。

ではなぜ、体重が重い人ほど早いなんていう話が広まっているかというと慣性の法則から考えると、質量が大きいものほど状態を変えるのに必要な力が大きいというものがあります。そのため、バランス的に安定した状態ですべることができるから、ということが一つ考えられます。その他の要因がないかいろいろ調べてみることにします。

いかかでしたでしょうか?物理的に考えるとあれ?その話変じゃね?と感じるものは非常に多いと思います。で、実際調べてみると面白いことがわかったりします。これが物理や化学、数学の楽しさと僕は思っています。

また身近の疑問について物理的に考えてみようと思います。

是非気になった方は今後の投稿も覗いていただけると嬉しいです。

それでは!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?