自閉症研究の歴史と原因論②

SBSK自然分娩推進協会では、代表の荒堀憲二(産婦人科医師)よりメルマガを配信しています。

今回は、2024.05.01配信のメルマガ内容(前半)です。

自閉症研究の歴史と原因

前回に引き続き、「自閉症の子どもたちと”恐怖の世界”」(白石勧著 花伝社)より。

今回は自閉症の歴史と原因論です。

※私の独断で白石さんの電子書籍をさらに割愛し断定的に書いています。よく知りたい人は白石さんの原著書をご覧ください。

第1章 自閉症の原因

1-3. 3人の自閉症の自伝

自閉症の人が1990年ごろから自伝を書くようになり、自閉症の人の内面がわかるようになった。

■ ドナ・ウィリアムズ

ドナ・ウィリアムズの『自閉症だったわたしへ』(1993)という自伝は、自閉症の人が初めて自分の内面を書いた本として欧米でベストセラーになった。この自伝では、始めの100ページまでに恐怖や怖いといった言葉が約50回出てきた。

次に引用するのは3歳になる前の記憶である。自閉症の人は記憶力が優れている人が多い。

ドナは、父親には叩かれたことはないが、母親には虐待と言えるほど叩かれた。

「私は二人のうちのどちらにも、抱きついたことはなかった。抱きしめられたこともなかった。(中略)触られるなどは論外だ。触られると、痛いし、とてつもなく怖かった。(p.25)」

ドナはハグをする文化圏で生まれ育っているが、両親に抱きついたことがなかった。また、触られるのも恐れていた。

ドナは3歳半で、トイレに行くのが怖くて、何日も我慢していたことがあった。また、眠るのが怖かったので、何年もの間、両目を大きく開けたまま眠っていた。

少しずつ世の中が見えてくると、ますます世の中が怖くなった。人は皆、自分に武器を向けている敵に見えるようになった。また、人の目を見るのが怖かったので、相手の顔の向こう側を透視するように見た。

ドナは母親のことを「じゃまなごみ」と書いていた。ドナには、母親への信頼が生まれていなかった。

また、触られるのも、トイレに行くのも、眠るのも、ドナは日々の暮らしのなかに恐怖を抱えていた。

■ グニラ・ガーランド

グニラ・ガーランドの『ずっと「普通」になりたかった。』(2000)という自伝でも、始めの100ページまでに恐怖や怖いといった言葉が約60回出てきた。グニラは成人してから高機能自閉症と診断された。高機能自閉症というのは発達に遅れがない自閉症である。グニラは両親のことを親だと思っていなかった。

母も父も、私とは何の関係もない人たちだと思っていたし、彼らが何のためにいるのか知らなかった。(中略)自分の両親が、他の不特定の大人とはどう違うのかも知らなかった。(p.44)

グニラは犬の吠え声や、バイクや、トラクターや、車のエンジン音などが怖くて耳をふさいでわめいていた。また、幼いころは、皮なしウインナーとチョコレートプリンしか食べられなかった。それは、「知らない食べものを試食する死の危険に比べたら、退屈など物の数ではなかった」(p.11)からである。

グニラはアクセサリーや、ヘアピンや、金属のボタンも怖がっていた。

アクセサリーが怖かったので、もらったアクセサリーはすぐに自分の宝石箱に隠した。金属のボタンがついたセーターは着られなかったが、金属のボタンを怖がっているとは母親も気がついていなかった。

グニラのかんしゃくは、周りの人からは怒りだと思われていた。しかし、怒りではなく恐怖だった。グニラは、他者の怒りも痛みも理解できない。

グニラは両親のことを親だと思っていなかった。グニラにも母親への信頼が生まれていなかった。そして、グニラも多くのことを怖がっていた。

■ ウェンディ・ローソン

ウェンディ・ローソンの『私の障害、私の個性。』(2001)という自伝でも、始めの100ページまでに恐怖や怖いといった言葉が約40回出てきた。ウェンディは42歳のとき、アスペルガー症候群と診断された。

私は幼い日々を、イングランド南東部の海の近くですごした。その地方では嵐が多く、雨も多かった。二歳のころの私は、嵐のときは、母の膝に乗るのではなく、テーブルの下に隠れるのだった。妹たちも嵐は怖がっていたが、二人は母にぴったりくっついていた。-(略)-

子どもが三人もいたので、母はいつもひどく忙しかった。おかげで、私はじゃまされずに時間をすごせて、好都合だった。(p.55)

ウェンディは2歳のころ、嵐がくると、母親の膝に乘らないでテーブルの下に隠れた。ウェンディも母親を求めていなかった。

ウェンディは、電子レンジのベル、子どもの声、車のクラクション、バスの乗客が次に降りたいときに鳴らすブザー、やかんから蒸気のもれる音など、耐えられない音がいくつもあった。そして、おだやかな低音のメロディーや、やさしい低い音は、つかの間にせよ恐怖や不安を忘れさせてくれると書いていた。これは、恐怖や不安を常に抱えていたことを示している。

また、学校や商店街や遊園地や動物園を怖がっていた。うるさくて、無秩序で、人が多くて、見慣れない物でいっぱいだからだった。しかし、大通りや海や屋根の上や崖は怖くなかった。

自閉症の子どもは普通の子どもが怖がらないことを怖がるので、怖がっているとは理解されない。また、普通の子どもが怖がることを怖がらないので、自閉症の子どもは何も怖がらないと誤解される。

ウェンディが病院に入院していたときに10歳の誕生日を迎えた。みんながウェンディの誕生日をお祝いしようとしたが、いつもと同じではない誕生日のお祝いが怖くて参加できなかった。しかし、本当は誕生日のお祝いに参加したかったのだが、怖くて参加できなかったのだった。

ウェンディは2歳のころ、嵐がくると、母親の膝に乘らないでテーブルの下に隠れた。ウェンディにも母親への信頼が生まれていなかった。そして、ウェンディも多くのことを恐れていた。

■ 3人の共通点

ドナもローソンもウェンディも、本来なら子どもに生まれているはずの母親への信頼が生まれていなかった。そして、多くのことを恐れていた。

なぜ、自閉症の子どもには母親への信頼が生まれていないのだろうか。なぜ、自閉症の子どもは多くのことを怖がるのだろうか。

これから、それを解き明かしていく。

1-4. 乳幼児の世界

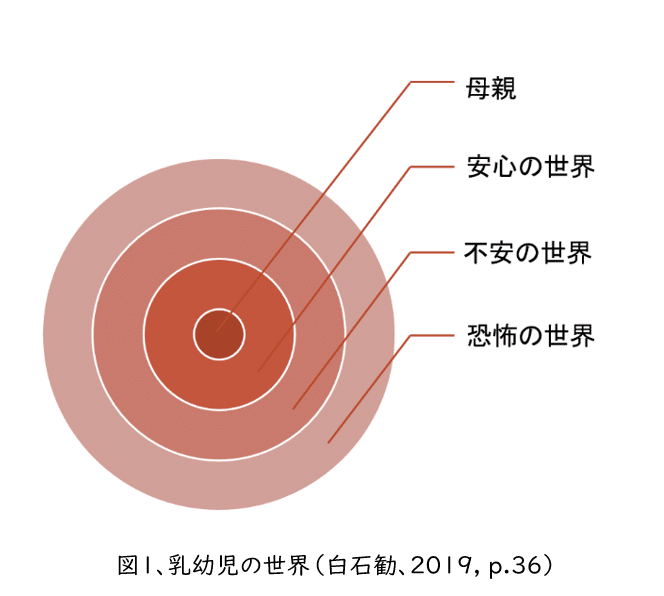

次の図は乳幼児の世界を現している。この図によって、自閉症の子どもが多くのことを怖がる理由が明らかになった。

この図の中心が母親である。乳幼児にとって、母親のそばが安心の世界。外側は不安の世界で、その外側は恐怖の世界。

■ 安心と不安と恐怖

現在の心理学では、安心と不安と恐怖の関係が明確になっていない。

たとえば、アフリカのサバンナに旅行に行って、草原の遠くにライオンの家族を見つけたとする。ライオンの家族は遠くにいるので、安心して双眼鏡で見ている。しかし、ライオンの家族が少し近づいてきた。それでも、まだ遠くなので安心して見ている。

ライオンの家族が、もっと近づいてきた。もう安心して見ていられない。不安が生まれてきて、ライオンの家族を注視するようになる。しかし、まだ逃げるほどではない。

そうしていると、ライオンの家族がもっと近づいてきた。もう逃げなくては危険だ。急いで逃げる。この逃げだしたときが、不安が恐怖に変わった境目になる。

この例は、緊張が低い状態が安心で、緊張が強くなった状態が不安で、緊張がもっと強くなった状態が恐怖ということを示している。したがって、安心と不安と恐怖は緊張の度合いの違いということになり、緊張という尺度の連続線上にあることになる。

しかし、安心と不安と恐怖は緊張の度合いとしては連続していても、そこから生まれる行動は連続していない。水が温度の変化によって氷から水になり水蒸気に変わるように、緊張の度合いによって行動に変化が現れる。

安心していると、ライオンの家族を落ち着いて観察できる。不安になると、観察というよりは注視するようになる。そして、恐怖が生まれると、観察どころではなく、注視どころではなく、逃げるしかない。

恐怖に対しては、身体に逃走反応や回避反応が現れる。

■ 安心の世界と母親の認知

乳幼児にとって、母親のそばが安心の世界である。しかし・・子どもが母親の存在に気がつかなければ、母親がそばにいないのとおなじである。したがって、子どもが母親を認知している世界が安心の世界である。

生まれたばかりの赤ちゃんは、母親に手でさわるという触覚で母親を認知する。手でさわるということが一番確かな存在の認知になるからである。

母親は1メートル離れていても赤ちゃんを認知できるが、生まれたばかりの赤ちゃんは母親に手でさわれないと母親を認知できない。それで、生まれたばかりの赤ちゃんは、母親がそばにいても、母親に手でさわれないと泣いたりする。

そんな赤ちゃんも少し成長すると、母親から少し離れていても、母親を見たり声を聞いたりするだけで母親を認知できるようになる。

さらに成長すると、ひとりで居間にいても、キッチンから聞こえてくる母親が食事を作っている音で、「お母さんはキッチンにいる」と、母親を認知できるようになる。

子どもは母親がそばにいなくても母親を認知できるという認知能力の向上によって、安心の世界が広がり、母親から離れることができるようになる。

■ 不安の世界

子どもにとって安心の世界の外側は不安の世界である。不安は緊張が少し強い状態である。しかし、子どもは多少の緊張を求めて乗り越えていくのが好きである。

道を歩くとき、子どもは水たまりを飛び越えたり、土手に登ったり、障害物を求めては乗り越えていく。

子どもは安心の世界に安住することなく、不安の世界(未知の世界)へと発展を求める。それが好奇心であり、探求心であり、探索である。そうやって不安の世界も安心の世界になり、子どもの安心の世界が広がっていく。

小学校に入るころには、1人で電車に乗れるようになる。高校に入るころには、1人で海外旅行にも行けるようになる。成長とともに安心の世界が広がり、母親から自立して羽ばたいていく。

■ 恐怖が生まれる

乳幼児にとって、不安の世界の外側は恐怖の世界である。しかし、生まれたばかりの赤ちゃんは恐怖を感じない。アカゲザルで多くの実験をしたハリー・ハーロー(1985)によれば、アカゲザルの場合、恐怖は生後70~90日ごろに生まれる。

精神科医のグッドウィン(1988)によると、腰から下が麻痺している人は恐れや怒りを感じるが、首から下が麻痺した人は恐れや怒りをそれほど感じない。

腰から下が麻痺している人は、足は動かせないが手は動かせる。それに対して、首から下が麻痺している人は、手も足も動かせない。手も足も動かせない人は、恐怖や怒りをそれほど感じない。恐怖や怒りを感じても、逃げることも闘うこともできないので、感じるメリットがないからだろう。

哺乳類は、生後早期に走れるようになるキリンやウマなどの早成種と、生後早期はほとんど動けないネコや人間などの晩成種に分かれる。早成種の子どもは生後早期から恐怖を感じるが、晩成種の子どもはある程度動けるようになってから恐怖を感じるようになる。

子ネコは、生まれたばかりはほとんど動けないので恐怖を感じない。子ネコは少し走れるようになる生後4週ごろに恐怖を感じるようになる。

生後4週を過ぎると、突然大きな音がすると、飛び起きて逃げるようになる。また、大きな音を出して動き回る掃除機も、生後4週前は逃げないで見ているが、生後4週を過ぎると飛んで逃げるようになる。

人間の赤ちゃんも、生まれたばかりはほとんど動けないので恐怖を感じない。それで、母親から離されても泣き叫ぶといった激しい抵抗はしない。

そんな赤ちゃんも、生後6~9か月ごろから恐怖を感じるようになる。そして、母親から離されると激しく泣くといった愛着行動が生まれる。また、見知らぬ人を怖がって泣いたりする人見知りが始まる。

(乳幼児研究の先駆者であるルネ・スピッツは、赤ちゃんが生後6~9か月ごろから、母親と見知らぬ人を区別できるようになったからだと解釈した。

しかし、赤ちゃんが人見知りをするようになるのは、恐怖が生まれたからである。赤ちゃんは生後6~9か月ごろに恐怖が生まれるということが、これまで理解されていなかった。それで、人見知りがはじまる前の赤ちゃんは、母親と見知らぬ人を区別できないという誤解が生まれたのである。)

■ 恐怖の世界

幼い子どもは母親と一緒なら、電車に乗るのも、お店に買い物に行くのも大好きだ。しかし、ひとりでは怖くて電車に乗れないし、いつも母親と買い物に行っている近くのお店もひとりでは行けない。

ひとりでお留守番をしていると、自分の家でさえも恐怖の世界になってしまう。

大きな音に怯えるようになり、些細な音にも怯えるようになる。カーテンが風でゆれても、お化けがひそんでいるかのように感じて怯えるようになる。

白石氏の電子書籍の目次は以下のとおりです。

※なお、本記事は白石氏の了承のもと公開しております。

第一部 自閉症の原因と予防

第1章 自閉症の原因

第2章 刷り込み

第3章 新生児室

第4章 自閉症予防の5カ条

第二部 自閉症の正しい理解と支援

第5章 自閉症の正しい理解

第6章 後期発症型の自閉症

第7章 恐怖症の治療

第8章 恐怖症の治療と教育

動画コンテンツ、DVD販売中です!

SBSK制作の動画コンテンツ「自然なお産の再発見 ~子どもの誕生と内因性オキシトシン~」は好評発売中です!

DVDでの購入は SBSK-momotaro's STORE からどうぞ!

動画配信でご覧になりたい方は memid.online よりご購入ください!

2023年2月18日開催の講演会「頑張れ助産院 自然なお産をとり戻せ」のアーカイブ動画をDVDとして販売しております。

数量限定のため、売り切れの際はご容赦ください。

ご購入は SBSK-momotaro's STORE からどうぞ!

こちらもどうぞ。

SBSK自然分娩推進協会webサイト

メルマガ登録(メールアドレスだけで登録できます)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?