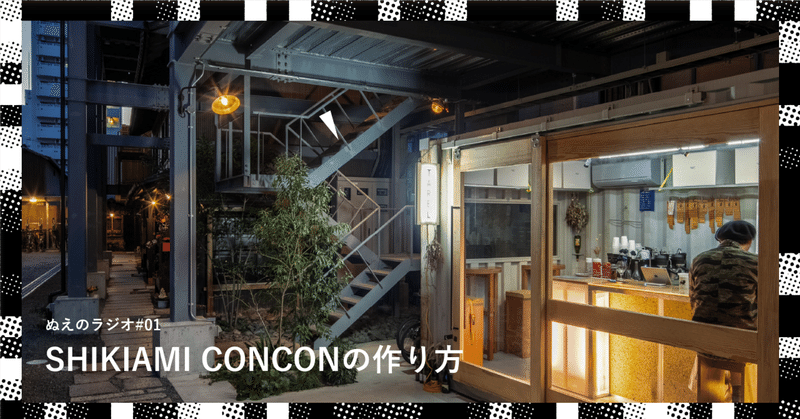

ぬえラジオ#01 共創コミュニティはどう作るのか?「共創自治区 SHIKIAMI CONCON」の作り方

ぬえラジオの二回目は私たちのスタジオでもあるSHIKIAMI CONCONの作り方。作り方と言ってもハードチーム(建築)、ソフトチーム(コミュニティ)と超個性的パワフルチームで作り出した流れや、運用が開始されてからのコミュニティを育てていく流れなど、コロナと睨めっこを繰り返しながら今日もまだつくりつづけているのがCONCON。

ラジオからこぼれ落ちるところをnoteで紹介していきます。

建築のことではなく、ソフトの話がメインです。

「つくらない」という新しい選択

「つくる」のは入居者たち

「つくらない」というのも変なキーワードであるが、かなり自由度の高いプロジェクトですごい筋の通った作り方を提案しました。それが僕らは作らないということ。厳密にいうと、僕らだけで作らないということです。

まずは名前も決まっていない状況から、こんなことできたらいいよねっていう絵空事から始まっています。建築のパースなんかがあがってきて盛り上がってきた時に、こういうプロジェクトを開始します!っていう告知を開始。集まってきたデザイナーやコピーライターたち、そして、CONCONの顔でもあるTARELのもっさんらが集まってワイワイディスカッションを開始。

どういう名前がいいかな?って投げかけで誰かがいった「こんこん」ドアをノックする音だったり、こんこんと酒を飲むとか「こんこん」という言葉にはポジティブな意味合いがいっぱいあった。そして、京都には磔磔とかね、音を重ねる歴史ある場所がたくさんある。ここは先輩たちに習おうということで「こんこん」にしよう!という流れ。

その名前を受けてデザイナーがロゴを自由に考える。合わせ文字という失われた昔の日本語の書き方をひっぱりだして、このロゴに至る。そう、ぬえはノーディレクションなのだ。でも出来上がる。誰かが作ったもので出来上がっていった。つくるところから共創は始まっていました。

コミュニティという言葉は軽いけど

コミュニティの実現は非常に重い

いまやどこもかしこも「コミュニティ」と軽はずみにいう。でも、これがめちゃくちゃ難しい。共用部をひらけば繋がるだろうと思っていたら、全然つながらない。

そのうえ、私たちは共創を掲げている。この共創が超難しい。コミュニティを繋ぐだけでも難しいのに、さらに一緒に何かを生み出す環境はかなりの難易度だ。こんなことを言うてる間にも世の中ではコミュニティを超え、共創を叫ぶ施設が増えている。絶対うまくいってないだろうなと確信している。

コミュニティよりも、共創よりも、もっと大事なものがあると僕らは気づいた。それは「共鳴」。共鳴しあうかどうかがマジで本当に超絶大事。なんかかっこいい雰囲気だから入居したいとか、そう言う感じだと半年も持たずに出ていってしまう。なのでコンコンにあうかどうか…みたいな線引きがある。どかどか入居すればいい施設じゃない。主に仲介をする川端組の川端(声がでかい不動産屋)が松倉がめっちゃ信頼している嗅覚で仲介を進めている。

主役のいない=全員主役な施設を目指して

コミュニティがガッとつながったタイミングがあった。立ち上げガッツリやっていた、川端・松倉・TARELのもっさんが口も合わせず一歩引いたタイミングがあった。ウーっすら感じていた立ち上げた奴らなんだかんだ強い問題を皮膚感覚で感じていたのだと思う。

ぬえ自身、最初は阪田くんにコミュニティを任せ、弊社西が参加し2人体制で悪戦苦闘を繰り広げた。もはや、松倉がこの2人になんかディレクションするのもだめなのだ。むずい!作らないで作るってすごい難しい。

しかし、こりずに毎月自治会を重ね、開業して数年後に自己紹介から始まり一つ一つを丁寧に結んで行った。うまくいくことも、うまくいかないこともたくさんあった。そのどんどん上がっていく熱量を一歩引いて眺めているとなんて多幸感ある風景なのかと感動をした。川端も同じ感動の顔をしていた。そうか、俺らが前に立っちゃダメなんだって痛感した。

これは親が子どもを見守る目線ではない。

同じ地平で誰かがこうやって遊ぼうというのを待つ感じ。いつもは僕らが行っちゃいていた。誰かが言うまでじっくり待つ。そして、緩い平和な夏祭りが誕生したり。各自がさまざまな出し物を用意したり。やっと歯車が動き出した。

ストーリーではなく、ナラティブ。

当初の企画書をみたら、こう書いてあった。何だ俺知ってたじゃんと思うんだけど言うは易し。今は完全にナラティブにコンコンが動いている。

簡単に言うとストーリーって、主人公がいる物語。

ナラティブは誰が主人公でもない物語。そこに誰かが加わることで物語が変動するインタラクションする物語のことをざっくりナラティブという。

全てが計画上に仕上がるのは仕事上大切なことだ。

しかし、このこんこんは生き物である。最初のコンセプトに持っていった本がスイミーであるように小さな生き物たちの集合体。彼がどういう編隊をするかで生き物の形が変わる。なんて面白いんだろうと今でも思う。

これ誰作ったんだろうね?俺らももうわからない。みんなで作った。

いずれ僕たちがいなくなっても

これはとても大切な考え方だと思っている。僕も川端もずっとここにいてはいけないと言う自覚がある。最初に1人たちではある。けれど、僕らは歳をとる。おじさんたちが集まる施設であってはいけない。いずれ僕たちはいなくなることを前提に場の意味を構築していく。

やはりどこの施設においても主体がいて、管理したりしている。

でも、ここは自治をしている。入居者たちの自治だ。なので住んでるものたちの空気が次の価値へとなっていく。次の世代を待つのか、育てるのか。

この辺りは注目しておいてほしい。まだ色々試行錯誤中。

「共創」の実現を目指して

小さな共創はたくさん生まれた。何かみんなが力を合わせて大きなことを成し遂げれたらいいなと思う。力入れ過ぎずにさらっとコミュニティの結束で実現できたらなと思っている。

とても面白い仲間たちが集まっている。本当に魅力的なやつらばっかり。最近では本当嬉しいけれど、京都でコミュニティが成立しているのはコンコンが最強じゃない?と言われることがある。これは僕がいるからいうてるわけではなくはじめましての外の人たちがいってることだったりする。

みんな真剣に仕事をしたり、コンコンと酒を飲んだり、仕事で困ったら仲間を頼るし巻き込む、この物件おもしろくない?と盛り上がったり、このワイン美味しいとか、この人紹介したい!とか。本当日々色々つながりが加速している。

コンコンに限らず繋がりを目視することは難しい。

でもこの繋がりを強く太くしていくことで、他じゃできない状況をこの場所は生み出せる確信がある。そのキーワードは「共鳴」なんじゃないかなと思う。コンコンが始まって3年経って思うことでもある。

いただいたお金は子どもに本でも買おうかと思ってます。