肩関節周囲炎を診る上で必要な知識②関節、関節包

肩甲上腕関節(Glenhumeral joint:GHjt)

人体で最も可動性があるが、障害されやすい肩関節では、上腕骨頭は肩甲骨の関節窩と関節し、球関節を作る。上腕骨頭の1/3または1/4の大きさしかない肩甲骨の関節面は、この違いを補正するため、関節窩はわずかにくぼみ、辺縁の線維軟骨による関節唇で大きくなっている。臼の深さをおよそ二倍にしている。SAHAによるとすべての臼蓋は不規則で平滑とはいえず、約30%は骨頭球面が臼蓋の凹局面より大きく適合不全で、大部分の70%のものについても骨頭が臼蓋の周辺管と接触するC型circular-band-contact(ring)と、骨頭が直接臼蓋に接触するA、B型circular-area-contactがあって、両者がうまく適合し十分支持されているのは後者に過ぎないと述べている。関節面の大きさの違いにより、安定性は劣るが、肩の可動域は広がっている。関節包と靱帯が弱いため、主に回旋筋腱板が肩関節の安定性に役立っている。

回旋筋腱板の詳細は肩関節周囲炎を診る上で必要な知識③筋、腱板断裂(3/11アップロード予定)にて述べる。

肩鎖関節the acromioclavicular joint

鎖骨と肩甲骨の関係は、骨・関節だけをみるとクレーンに似ている。細い鎖骨が大きな肩甲骨を吊り下げ、その不安定さを補うかのように第2肩関節で述べる係留筋(mooring muscles)が周辺からロープのように各方向に引き合ってそのバランスを保っている。人類では鎖骨はすでに胸鎖・肩鎖関節を介して体幹と上肢を結び、その運動の方向を操舵しているにすぎないように見える。上肢の広範囲な運動の中にあって、肩鎖関節と烏口鎖骨靱帯(coracoclavicular ligament:C-C lig)は重要な肩甲骨の支持という機能を果たしている。肩鎖関節は臨床上から比較的知見が多く観察されているが、C-C ligはごくありきたりの短い靱帯として、機能はおろか存在すら注目されることが少ない。この項では肩鎖関節とC-C ligの機能について考えてみる。

凸の鎖骨外端とやや下方に位置する肩峰、それの前内方の小さな関節面からできあがっている肩鎖関節は上肢運動の支点とはなるが、支持機能はC-C ligと周辺の筋群のバランスに頼っている。ことに鎖骨は特有のクランクシャフト上の動きを含むことから、関節包も弱く緩い構造をもっている。

運動の支点としてこの関節をみると、全可動域は20°だがこれは上肢挙上の際の「きしみ」程度と考えてよい。また肩鎖関節は外転30°までと90~135°で動くことが観察されているが、これを分析すると下記のようになる。

(1)外転30°まで、肩鎖関節は運動の支点となるための準備、すなわち関節腔を狭めて骨製支持態勢をとる。

(2)Setting phaseが終わった肩甲骨は肩鎖関節を介して回旋を始める。

(3)そのとき胸鎖関節で鎖骨は挙上を開始しており、外転90°で鎖骨は30~36°挙上、言い換えると肩鎖関節は原位置から30~36°上昇している。

(4)ここで鎖骨が回旋を始めるため必然的に再び肩鎖関節は動き始め、鎖骨が30~40°の回旋を終える外転135°あたりで停止する。

C-C メカニズム the coracoclavicular mechanism

C-C ligは、鎖骨の外1/3と烏口突起間にあって両者を連結している。解剖上、関節面はなく靱帯による結合とされているが、実際には関節を形成しているもののあり、関節様関係があると考えてよい。この靱帯は二つの部分に分かれており、それぞれの形状から外側のものを僧帽靱帯the trapezoid ligament、内側を円錐靱帯the conoid ligamentと呼ぶ。これらは三角筋と大胸筋の間の前胸部、三角腔にある烏口突起の部で、視線に緊張として触知することができる。僧帽靱帯は2㎝ほどの立方形の線維群、円錐靱帯は逆円錐形のラセン線維群で、いずれも骨膜と密で強く結合している。この靱帯は肩鎖関節脱臼時に損傷を受けること、言い換えると断裂の程度が脱臼の病態を示すことから注目されている。この靱帯の持つメカニズムについて考えてみる。

C-C ligには肩鎖関節の保持と肩甲骨の支持、および鎖骨と肩甲骨の動きを介達・緩衝する三つの大きなメカニズムが含まれている。機能を述べると、第1は肩甲骨の支持、二つの靱帯は機能的には一つとして作用し、肩甲骨はこの靱帯によってぶら下がりあるいは吊り上げられていること。第2の働きは肩甲骨が下・内側方向に滑るのを防ぐ作用で、これを肩鎖関節の保持という形で行っている。肩鎖関節では鎖骨端は肩峰にやや上から寄りかかるようになっているが、構造上の弱点を両靱帯がそれぞれの位置から作用しているため鎖骨の下に靱帯がそれぞれの位置から作用しているため鎖骨の下に肩峰が滑り込むことなく、同時に肩甲骨自体が内下方にスリップすることもない。

C-Cメカニズムとはこの二つの働きを指すもので、BATEMANはこれらの靱帯は機能的には一つとして作用するとしている。しかし烏口鎖骨靱帯が二つに分かれていることをみると、それぞれに固有の機能が課せられていると考えるのは当然である。解剖所見から得た観察では、円錐靱帯内はコイル状の線維構造をしており、スプリングのように肩甲骨の回旋をつかさどり、暖簾状のような線維構造をもつ僧帽靱帯は肩甲骨の内・外転を制御していると考えられる。また、鎖骨を中央部で切断し後方に捻って押すと円錐靱帯が強く緊張し、前方に引くと僧帽靱帯がブレーキとなる。これを日常の方の運動肢位にたとえてみると、上肢前挙・肩甲骨の挙上・上方回旋時、ちょうどラッパを吹く姿勢で円錐靱帯が緊張し、上肢の後挙・肩甲骨の内転時、すなわちボートの櫓をこぎ終わった時の姿勢で僧帽靱帯が緊張することになる。

棘鎖角は前述のように上肢帯の動きで増減するが、SOHIERは二つの靱帯がこれに関与することを注目して角度の増加は円錐靱帯によって制限され、減少は僧帽靱帯によって制限されるとしている。

総合的は、C-Cメカニズムは肩甲骨と鎖骨の支持と運動を行う機構であるといえよう。

胸鎖関節the sternoclavicular joint

肩と体幹を連結する唯一の関節で、絶えずその位置を移動する肩鎖関節を介して肩甲骨の上下・前後の移動の支点となっている。また関節面はサドル型で斜めになっているため、肩甲帯の挙上で上後方に、降下で前下方に向かう仕組みをもち、肩を前方に寄せる動作protraction(屈曲、flexion)および後ろに引く動作retraction(伸展、extension)で関節腔は狭くなることが観察されている。

胸鎖関節から見て鎖骨外端の挙上は30~36°で、これは上肢側挙の際10°に4°の割合で挙上することから、計算上は側挙90°で36°挙上ということになる。それ以後起きる鎖骨の回旋には、前後の胸鎖靱帯と上部の鎖骨間靱帯が緊張して支えている。

肩甲胸郭(肋骨)関節the scapulothocic(scapulocostal)joint(STjt)

肩甲骨は胸郭上を滑動するが、この両者の関係は古くから機能的関節としてとらえられている。解剖上、肩甲骨を懸垂するのは烏口鎖骨靱帯がこれだけでは不十分で、周辺に付着する繋留筋群mooring musclesというロープで体幹とつながり、かつこれによって各方向に引かれている。

したがって肩甲骨自体の動きは固定されておらず、ちょうど艫綱につながれている波状の船のような感じといえる。しかし、一方では肩甲骨は肩甲帯の一つとして、肩鎖関節・胸鎖関節と共同して上肢挙上の基礎となる機能をもち、この船はただ浮かんでいるだけでなく、巨大な起重船の役目をしているといえよう。ことに臼蓋はリフトの先のように骨頭をとらえ、挙上時には受け皿機能を発揮して、その運動の支点となる能動的な作用をもっている。

肩甲骨の動きは胸郭の形状との相関でいくつかのパターンをもっているが、これがSTjtの特徴となっている。この特徴は個人差があり、絶対的なものではないが、適当なバランスを保つ位置があるということである。立原ら(2011)は、健常者の肩挙上に伴う肩甲骨運動について調べ、女性は乳房や下着の着用で動きが低下し、男性に比べ肋骨と肩甲骨の動きが少なく、主に肩関節で挙上していると発表している。

肩甲骨は胸郭上の回旋運動circling movementするが、これは挙上elevation、下降depressionおよび滑動slidingなどに分けられる。また、この運動は平面的なものととらえられがちだが、鳥が羽ばたくとき羽を広げるように、立体的にウイングwingすることも考える必要がある。例えば、上肢前方挙上では肩甲骨下角が外側に回り肩甲骨が胸郭rib cageに密着するが、上肢を90°前方挙上して壁に手をつき体幹を前傾する動作や腕立て伏せの動作をすると肩甲骨はウイングして、指が容易に肩甲骨内縁に入るようになる。また、回旋運動の軸は肩甲骨の各位置によって異なり無数にあるが、肩鎖関節にあると考える説もある。

STjtは肩凝りの一因である内上角炎、外骨腫や胸郭の異常による胸郭軋音、長胸神経麻痺による翼状肩甲骨など、多くの臨床症状が起きることからも重要ものである。

肩甲骨は上方upward、下方downward、前方forward、後方backwardの四つの運動方向をもつが、それぞれの運動を挙上、降下、外転、内転と呼ぶ。そして実際にはこの他に上・下方回旋が加わって複雑な運動となるわけである。これらの個別に記してみよう。

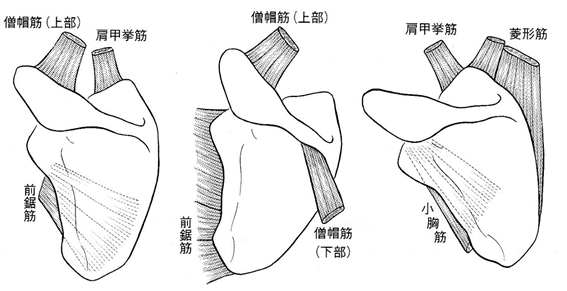

挙上:肩をすくめる動作。僧帽筋上部線維と肩甲挙筋が働くが、後者は横突起から起こっているので肩甲骨をやや前上方に引く。

降下:この運動は上肢の重力で起きるが、肩甲帯として鎖骨下筋と小胸筋、上腕骨からは大胸筋と広背筋が関与して降下を行っている。僧帽筋下部線維単独では、やや内転しながら降下させる。

外転:手を伸ばす。物を叩くときなどの動作で、前鋸筋の上方三部分の線維が行っている。外転だけの動作は少なく、下方四部分の線維が下角を前方に引くため、肩甲骨は前上方に引かれる。

内転:ロープを引く動作で起こる。僧帽筋中部線維と大・小菱形筋が作用するが、後者は棘突起から起始しているので肩甲骨を後上方に引く。

上方回旋:挙上にて肩甲骨が胸郭の形に従って前方に滑るため起きる運動で、下角は腋窩に近づく。

下方回旋:上方回旋と逆の運動

挙上・上方回旋:肩の外転および前方挙上にぜひ必要な運動で、上角は下方へ、肩峰は上方へ、下角は外方に向かう。僧帽筋と前鋸筋がこの動きを行って上肢を固定するが、手を上げて物をとるときこの動きは終了する。副神経麻痺でも前鋸筋が働く上肢挙上は可能だが、両者が麻痺すると降下して下角は突出する。このときたとえ腱板が効いていたとしても、肩甲骨はウイングして挙上はできない。

降下・下方回旋:クロール泳法するとき、窓を引き下げるとき、滑車を使って物を引くときに起きるもので、早期には小菱形筋と肩甲挙筋、後期には大菱形筋と小胸筋が、また僧帽筋下部線維と上腕から大胸筋・広背筋が協力して作動する。

肩甲骨の動きは肩関節(臼蓋)との関係からみれば、上記のうち挙上、挙上・上方回旋、降下・下方回旋の三つの運動で代表される。すなわち挙上は上肢の吊り下げ・支持でそのバランスを保ち、挙上・上方回旋は上肢を挙上するための臼蓋(受け皿)持ち上げ機構の発揮、降下・下方回旋はC-A ligによる骨頭把持で上肢に固定性をもたせることなどの重要な運動である。

胸郭および肩甲骨は形、適合、年齢、性別、体勢などの個人差があるため、肩甲骨の動きを計画してもあまり絶対的な意味を持たない。肩甲骨の安静・安定位としてLANZ(1955)は前額面と鎖骨軸のなす角30°、前額面と肩甲棘のなす角40°、肩甲棘と鎖骨のなす棘鎖角the spinoclaviccular angle(SCA)は約70°あたりを想定しているが、これは腕下垂位で普通に起立した姿勢で常識的なものである。当院が調べた日本人の健常者120人の平均値は、上肢下垂位で57.6°、挙上とともに増加し、挙上150°で70°である。肩甲骨はここから前方および後方にそれぞれ30°ずつ、合計60°ほどの可動域があると考えられている。すなわり、胸鎖関節を通る垂直軸で69°回転するわけである。

また、肩甲骨は鳥が翼を立てるときのようにウイングしたとき、約50°、肩鎖関節を通る軸で50°の回転があるとされている。

臨床的には上肢挙上に際して、肩甲骨は約60°回旋し肩の挙上運動を受け持つことが知られているが、この現象は鎖骨の挙上30°とクランクシャフト上の回旋30°とが協調して起こっている。鎖骨は肩運動のsetting phaseでは動かず、90°あたりで肩甲骨と一体化、挙上位では肩甲骨回旋運動が優位となっている。宇田らは上肢挙上150°で鎖骨の挙上角は41.5°と報告している。

肩甲骨の挙上と降下については計測値が報告されていない。健常者および反対側との比較という点で意味をもつ。

肩甲骨をつないでいる諸筋はその作用する力の方向を観察すると興味深いものがある。ことにその協調と拮抗はあるときは友となり、またあるときは敵となっており複雑である。その主なものは、①僧帽筋上部線維と前鋸筋:上方回旋で協調、外転で拮抗、②僧帽筋上部線維線維と菱形筋:内転で協調、上下方回旋で拮抗、③僧帽筋上部線維と下部線維:内転で協調、挙上および降下で拮抗、④菱形筋と前鋸筋:いつも拮抗、⑤肩甲挙筋と菱形筋:臼蓋の下方運動に作用するが肩甲上腕リズムに関与しない。

第2肩関節the second joint of the shoulder

肩関節をみていると、それはまるで膝関節の構造と同じで、腱板が半月板と非常に類似した位置にあるのに気づく。両者を比べてみると、大腿骨の代わりに肩では烏口肩峰アーチとなっているほかは、骨・軟骨・関節液の配列がほとんど同じ仕組みになっている。ただ、圧迫を受ける半月板が受動的に軟骨を保護しているのに反して、腱板は骨頭を牽引する力学的機能をもつことが異なっている。このつくりのうちで、肩峰と骨頭の関係を最初に注目したのはPFUHL(1934)で、この関節様関係をDas subacromiale Nebengelenkeと名付けた。この考えは三木(1943)によって肩峰下副関節と邦訳され本邦にも紹介されたが、あくまで解剖学的な概念としてとらえられてきたため広く浸透しなかった感がある。DE SEZEら(1947)はこれをアーチと大結節の関係に広げ、このうちで動く大結節の通路を観察して、骨頭と臼蓋を第1肩関節、このつくりを第2肩関節と呼んだ。またBATEMAN(1955)も烏口肩峰帯と肩峰下滑液包を中心と考えて「この構造は第2肩関節というべきもの」と記載し、GRANT(1958)は肩峰下の軟骨が浅く陥臼して関節窩の様相を呈しているものを見つけて二次的ソケットsecondary socketと記載している。その後、MOSELEY(1939)がこれをthe supero-humeral jointと名付け、MCLAUGHLIN、BOSWORTHらはthe subacromial joint、CAILLIETはthe suprahumeral joint、KAPANDJIはthe subdeltoid jointなどと、少しずつ命名は異なるが、大略、同じ解剖上の単位を機能的な面からとらえて関節として登場させている。信原らが第2肩関節の名を使っているのは、もともと機能的なものなので解剖上の部位の名称を付けないほうがよいと考えるから、第2肩関節の名称を使用している。

第2肩関節を構成しているものは、次の4群に分けることができる。

①肩峰・烏口肩峰靱帯・烏口突起、②SAB、③腱板(LHB腱を含む)、④上腕骨骨頭(大結節)。

肩峰下は副関節とたとえられたように、表面が陥臼してソケット状となっているものが多いことは、臨床上でも剖検上でもよく経験されている。また、高齢者では肩峰から外方に変形性関節症に類似した骨棘形成のあるものや、烏口肩峰靱帯の石灰かと考えられるもの、大結節部の骨棘などかなりの変化もみられ、第2肩関節の存在を裏付けている。

第2肩関節は臨床上の関節なので、腕下垂での静止状態ではわずかに骨頭の上方移動を防止していることと、腱板のpulleyの役目をしているにすぎない。実際に意味をもつのは、肩が活動し始めたときである。CODMAN(1931)は上肢挙上に際して烏口肩峰靱帯が骨頭を導いているようだと述べたが、CODMANは正常な肩では上肢は挙上してゆくと次第に外旋して大結節は肩峰下をくぐり、決して衝突しない仕組みになっていることを理解していたことになる。また、BLOCH(1961)は滑液包の保護にもかかわらず、大結節周辺の軟部組織は側挙によって絶えず圧迫されることから自動的に外旋位をとって亜脱臼に向かう。言い換えると大結節は摩擦を避けるため肩峰の後下方に逃れる運動方向をもっていることを知って、この現象を矯正的外旋と呼び、これが挙上に際しての生理的動態であると考えた。弱点をもつ腱板が圧迫を避けるため選んだ生理的運動といえる。一方、SOHIER(1967)は機能制限、ことに関節包、腱板、烏口上腕靱帯などの病変で外旋障害を起こした肩関節について訓練している際、肘屈曲位、内旋で前方挙上すると大結節がアーチの中央部を通過して挙上が完遂されることを見つけ、これを前方路anterior pathによる挙上と名付けた。矯正的外旋はこれに対して外旋、側方挙上で行うため、後外路posterolateral pathと区別できる。こうしてみると、第2肩関節には大結節の運動路が広くあるわけで、今までの概念とは異なってくる。第2肩関節機能の解明は、大結節の運動路の解明にあるといえる。

大結節は肩関節の微細な回旋、挙上をつかさどる腱板の付着部として重要な部分である。これを潜水艦の潜望鏡にたとえると、それの動きからどこにいて、どちらに向かっているか、また、どんな航路をとっているかなどを知ることができるように肩の各肢位における大結節の点をとらえ、それを連続させて運動範囲を決め同時にそのパターンを調べて、大結節と周辺の部分の関連を解析することが臨床的に意味をもつ。

①上肢には腕下垂位で最大内旋I、最大外旋Eおよび最大挙上Pの三点に運動極限があり、その形状は半円錐体となる。ここに大結節の動きに投影し、理解しやすいように肩を上から見た模式図を作ると、それは三本の矢印の方向に動きその範囲内にある。

②次に日常我々が行っている動作でその運動範囲を縦切してみよう。

外旋・側挙による挙上posterolateral path、および内旋・前挙による挙上anterior pathでみられる大結節の軌跡をたどると、前者はEからPとなり、その両者から区切られた範囲NからPは中間的な挙上neutral path、intermediate pathと名付けられよう。

③ここでSOHIERの考え方を導入する。SOHIERは肩の動きを大結節が肩峰の外(0~80°)、直下(80~120)、内方(120°~)にある三つの相に分け、それぞれをpre-

rotational glide(pre RG)、rotational glide(RG)、post-rotational glide(post RG)と呼んだが、この考えに従って運動範囲を横切する。

④こうして理論上、大結節の運動範囲を縦、横の分割で九つの区分に分けられる。だが最大挙上位の絶対的な点が不明確なことから、この部を一つに集約して(post R.G.をまとめて)七つの区分としてよいだろう。すなわち、pre R.GではI-N-E、R.G.ではIR-NR-ER、post R.G.ではPなどに分けることができる。

⑤大結節の運動範囲を七つに区分したところで、それぞれの区分が実際の肩関節解剖上のどこにあたり、臨床上どのような意義をもつのか考えてみよう。肩関節を上からみた模式図に七つに区分したものを重ねてみると、障害の原因となる部分が大体理解できるが、その主な解剖上の四つのポイントである烏口上腕靱帯(C-H lig)、烏口肩峰靱帯(C-A lig)、肩峰と臼蓋について考えてみよう。

C-H ligは烏口突起を介して小胸筋と連結する腱で、その終末は前部線維が小結節に、後部線維が大結節に付着している。その機能は外旋および内転の際にブレーキとなることだが、前方挙上で後部、後方挙上で前部線維が緊張して、過度の運動を自制する役目をもっている。診察時によくみられる外旋障害は肩甲下筋の拘縮と思われがちだが、烏口下滑液包の癒着、SABの閉塞、C-H lig周辺の癒着によるものが多く、手術時にこれを切離すると一気に可動域が増すことから、信原は経験的にここに原因があるのではないかと考えている。したがって、保存的加療で効果がなく、大結節がI、IRに留まるものには積極的にC-H ligの切除が行われるべきである。

烏口突起から肩峰にアーチ状に張られているC-A ligは、その幅に個人差があり一定しないが、腱板の腱板行部を越えることはなくpulleyの感がある。弾発指のように大結節部の膨隆、SABの癒着などが関与するため、大結節がIR、NRに留まるものはこの靱帯の切除を考えてよい。靱帯が付着する肩峰と大結節が衝突して障害となることは以前から知られており、肩峰切除術として普及している。大結節がERに入りこめないとき、当然本法の対象となる。これらをまとめた手術法を信原は第2肩関節形成術と呼んでいる。

肩関節包

関節包は薄いが、広くゆとりをもって、前面のみ滑膜腔から大部分は臼蓋周辺から始まって解剖頚に付着している。上腕骨の骨端線は関節包内にあって成長するので、幼少時に上腕骨骨髄炎になると、関節腔内に炎症が広がるのは、そのためである。

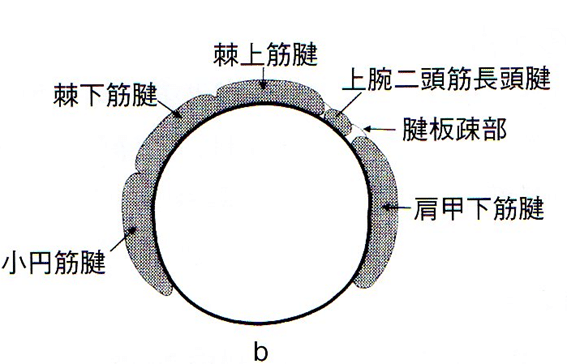

GHjtの関節包は、関節窩を囲むように肩甲骨の頚部および関節唇とその外周から起こり、下方は上腕骨の解剖頚、上方は大・小結節に付く。原則として上腕骨頭の関節軟骨の外縁に関節包が付着しているが、上腕骨頭の後方には関節包の停止部の内側に軟骨に覆わないbare areaと呼ばれる領域が存在する。関節包は腱板筋群によって囲まれ、関節の前は肩甲下筋、上は棘上筋、後は棘下筋、小円筋が囲む。このうち、棘上筋、棘下筋、小円筋は関節包に比較的密着しており、これらの間には明確な間隙はみられない。肩甲下筋も関節包を囲むが、関節包と密着しているのは肩甲下筋の下方の部分であり、前方部は強い筋内腱性部が関節包の前を走ることになる。また、肩甲下筋と棘上筋との間の腱板疎部(rotator interval:RI)と呼ばれる間隙は筋がその外側を被うことはない。

また肩甲下筋と小円筋との間も密着しているわけではなく、関節包の下部に狭い筋間隙がみられる。よって、肩甲下筋腱の上下は関節にとって弱い部位となると考えられる。

関節包は腱板の関節側の裏打ちとして非常に薄い膜状の構造であるが、その上腕骨付着部は同部において意外にも約3、4㎜の幅を持って付着している。しかし同部位における関節包はこれでもほかの部位と比較して最も薄い付着部をなす。すなわち棘下筋の停止部はこれより後方では徐々にその内外幅を狭めていき、小円筋との境界においては骨に停止しなくなる。その部位をよく観察すると一見しっかりとした付着部を形成しているようにみえるが、実際その付着部はほとんどが関節包そのものによって構成され、その付着幅たるや約9㎜にもなる。肉眼的にも組織学的にも関節包とその浅層に存在する棘下筋腱とは分別することは解剖手技的に可能ではあるが、関節包の上腕骨への付着部の構造は線維軟骨を介したBenjaminらの提唱するいわゆる“fibrocartilaginous enthesis”構造をとっており、腱板筋と一体になってその動力を一緒に骨へと伝道していることが推測される。腱板筋群が幅広く停止する部分では関節包は薄く、また腱板筋群の停止が欠損する部分ではその空隙を埋めるかのように幅広く関節包が付着する様子からも両者は相補的に上腕骨頭に付着して上方より骨頭を保持しているようにみえる。

引用・参考文献

坂井建雄他)監訳:プロメテウス解剖学アトラス解剖学総論/運動器系第3版、医学書院、2019年、1月

信原克哉:肩その機能と臨床 第4版、医学書院、2020

望月智之他):診断・治療に必要な機能解剖 A.肩関節、菅谷啓之編):肩と肘のスポーツ障害診断と治療のテクニック、中外医学社、2012

林典雄監)、赤羽根良和執):肩関節拘縮の評価と運動療法、運動と医学の出版社、2013

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?