【読書録】『失敗の本質』戸部良一/寺本義也/鎌田伸一/杉之尾孝生/村井友秀/野中郁次

今日ご紹介する本は、『失敗の本質』(1984年)。『日本軍の組織論的研究』というサブタイトルがついている。私の持っているのは、単行本出版の7年後の1991年に出版された中公文庫版。

本書は、戦史研究(事例研究)と組織論を専門とする6名の大学教授による共同研究をまとめたものだ。大東亜戦争における日本軍の諸作戦の失敗を分析し、そこから、日本の組織における教訓を引き出すものだ。

まず、第1章では、6つの作戦(ノモンハン事件、ミッドウェー作戦、ガダルカナル作戦、インパール作戦、レイテ海鮮、沖縄戦)の失敗の詳細な分析を行っている。

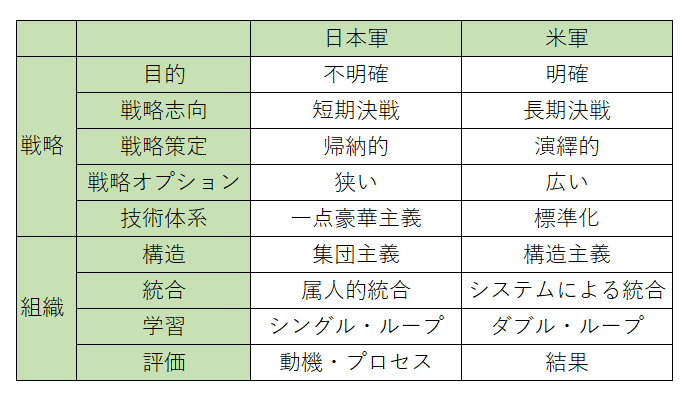

これに引き続き、第2章では、「失敗の本質」と題し、戦略・組織における日本軍の失敗を分析する。そのなかで、敵国であった米軍と日本軍の比較も行っている。

さらに第3章では、「失敗の教訓」と題し、日本軍の失敗の本質から、今に至るまでの課題を取り上げる。

1984年発表の古いものだが、日本軍の体質や特徴は、そのまま現在の日本の組織にも当てはまるところが多いと感じる。

以下、主に第2章、第3章から、日本軍の失敗の要因とその本質について論じられた箇所で、特に重要だと思うものを要約しつつ引用したい。

**********

戦略上の失敗要因

あいまいな戦略目的

作戦目的に関する全軍的一致を確立することに失敗。

作戦目的の多義性、不明確性を生む最大の原因は、個々の作戦を有機的に結合し、戦争全体をできるだけ有利なうちに終結させるグランド・デザインが欠如していたこと。

短期決戦の戦略志向

日米開戦後の確たる長期的展望のないままに戦争に突入した。

短期決戦志向の戦略は、一面で攻撃重視、決戦重視の考え方とむすびついているが、他方で防禦、情報、諜報に対する関心の低さ、兵力補充、補給・兵站の軽視となって表れる。

主観的で「帰納的」な戦略策定 ー 空気の支配

日本軍の戦略策定は一定の原理や論理に基づくというよりは、多分に情緒や空気が支配する傾向がなきにしもあらずであった。

組織内の融和と調和を優先させ、軍事的合理性をこれに従属させた。

理性的判断が情緒的、精神的判断に途を譲ってしまった。

空気が支配する場所では、あらゆる議論は最後には空気によって決定される。

日本軍は、始めにグランド・デザインや原理があったというよりは、現実から出発し状況ごとにときには場当たり的に対応し、それらの結果を積み上げていく思考方法が得意であった。

日本軍の平均的スタッフは科学的方法とは無縁の、独自の主観的なインクリメンタリズム(積み上げ方式)に基づく戦略策定をやってきた。

日本軍のエリートの学習は、現場体験による積み上げ以外になく、既存の戦略の枠組みのなかでは力を発揮するが、その前提が崩れるとコンティンジェンシー・プランがないばかりか、まったく異なる戦略を策定する能力がなかった。

日本軍の戦略策定が状況変化に適応できなかったのは、組織のなかに論理的な議論ができる制度と風土がなかったことに大きな原因がある。

狭くて進化のない戦略オプション

戦略概念は極めて狭義であり、むしろ先制と集中攻撃を具体化した小手先的戦術にすぐれていた。

猛訓練による兵員の練度の極限までの追求は、必勝の信念という精神主義とあいまって軍事技術の軽視につながった。

日本海軍の短期決戦、奇襲の思想、艦隊決戦主義の思想は教条的にといってよいほど保持された。

敵の戦力を過少に評価し、自軍のそれを過大評価することによる楽観的な考え方は、コンティンジェンシー・プランの必要性を認めさせるに至らなかった。

視野の狭小化、想像力の貧困化、思考の硬直化という病理現象が進行し、戦略の進化を阻害し、戦略オプションの幅と深みを著しく制約することにつながった。

アンバランスな戦闘技術体系

総合的技術体系という観点から見ると日本軍の技術体系は、全体としてバランスがよくとれているとはいいがたい。ある部分は突出してすぐれているが他の部分は絶望的に立ち遅れているといった形で、一点豪華主義だが、平均的には旧式のものが多かった。

標準化が遅れ、大量生産が困難になった。

ハードウェアに対してソフトウェアの開発が弱体であった。

ロジスティック・システムの遅れ。補給というコンセプトが十分に確立されていたとはいいがたい。

組織上の失敗要因

人的ネットワーク偏重の組織構造

軍事組織としてのきわめて明確な官僚的組織階層が存在しながら、強い情緒的結合と個人の下剋上的突出を許容するシステムを共存させたのが日本軍の組織構造上の特異性。

組織とメンバーとの共生を志向するために、人間と人間の間の関係(対人関係)それ自体が最も価値あるものとされるという「日本的集団主義」。

そこで重視されるのは、組織目標と目標達成手段の合理的、体系的な形成・選択よりも、組織メンバーの「間柄」に対する配慮。

日本軍の集団主義的原理は、ときとして、作戦展開・終結の意思決定を決定的に遅らせることによって重大な失敗をもたらすことがあった。

属人的な組織の統合

陸海軍の間には、戦略思想の相違、機構上の分立、組織の思考・行動の様式の違いなどの根本的な対立が存在し、その一致は容易には達成できなかった。

日本軍の作戦行動上の統合は、一定の組織構造やシステムによって達成されるよりも、個人によって実現されることが多かった。

個人による統合は、一見、融通無碍な行動を許容するが、他面、原理・原則を書いた組織運営を助長し、計画的、体系的な統合を不可能にしてしまう結果に陥りやすい。

学習を軽視した組織

およそ日本軍には、失敗の蓄積・伝播を組織的に行うリーダーシップもシステムも欠如していた。

装備の不足を補うのに兵力を増員させ、その精神力の優位を強調した。

精神主義が、敵戦力の過小評価と、自己戦力の過大評価をもたらし、日本軍の組織的な学習を妨げる結果になった。

大東亜戦争中一貫して日本軍は学習を怠った組織であった。

ときとして事実よりも自らの頭の中だけで描いた状況を前提に情報を軽視し、戦略合理性を確保できなかった。

対人関係、人的ネットワーク関係に対する配慮が優先し、失敗の経験から積極的に学びとろうとする姿勢の欠如。

日本軍の組織学習は、目標と問題構造を所与ないし一定としたうえで、最適解を選び出すという「シングル・ループ学習」。しかし、組織が長期的に環境に適応していくためには、自己革新的ないし自己超越的な行動を含んだ「ダブル・ループ学習」が不可欠。

プロセスや動機を重視した評価

個人責任の不明確さは、評価をあいまいにし、評価のあいまいさは、組織学習を阻害し、論理よりも声の大きな者の突出を許容した。このような志向が、作戦結果の客観的評価・蓄積を制約し、官僚制組織における下剋上を許容していった。

業績評価があいまいであったために、信賞必罰における合理主義を貫徹することを困難にした。結果として、評価においても一種の情緒主義が色濃く反映され、信賞必罰のうちむしろ賞のみに汲々とし必罰を怠る傾向をもたらした。

日本軍と米軍との比較

失敗の教訓

日本軍の失敗の本質と連続性

日本軍は、過去の戦略原型にはみごとに適応したが、環境が構造的に変化したときに、自らの戦略と組織を主体的に変革するための自己否定学習ができなかった。

日本軍は、近代的官僚制組織と集団主義を混合させることによって、高度に不確実な環境下で機能するようなダイナミズムをも有する本来の官僚制組織とは異質の、日本的ハイブリッド組織をつくりあげたのかもしれない。しかも日本軍エリートは、このような日本的官僚制組織の有する現場の自由裁量と微調整主義を強要する長所を、逆に階層構造を利用して圧殺してしまった。

日本軍の最大の失敗の本質は、特定の戦略原型に徹底的に適応しすぎて学習棄却ができず自己革新能力を失ってしまったということであった。

日本軍の戦略発想と組織的特質の相当部分は戦後の企業経営に引き継がれている。

長所

日本企業の戦略は、帰納的戦略策定を得意とするオペレーション志向。

長所は、継続的な変化への適応能力をもたらす。

変化に対して、帰納的かつインクリメンタルに適応する戦略は、環境変化が突発的な大変動ではなく継続的に発生している状況では強味を発揮する。

大きなブレイク・スルーを生み出すことよりも、一つのアイデアの洗練に適している。

日本企業の組織は、価値・情報の共有をもとに集団内の成員や集団間の頻繁な相互作用を通じて組織的統合と環境対応を行うグループ・ダイナミックスを活かした組織。

長所は、①下位の組織単位の自律的な環境適応が可能、②定型化されないあいまいな情報の伝達・処理、③組織の末端の学習を活性化させ、現場における知識や経験の蓄積を促進し、情報感度を高める、④集団あるいは組織の価値観によって、人々を内発的に動機づけ大きな心理的エネルギーを引きだす。

短所

戦略については、①明確な戦略概念に乏しい、②急激な構造変化への適応がむずかしい、③大きなブレイク・スルーを生み出すことがむずかしい。

組織については、①集団間の統合の負荷が大きい、②意思決定に長い期間を要する、③集団思考による異端の排除が起こる。

高度情報化や業種破壊、海外での生産・販売拠点の本格的展開など、われわれの得意とする体験的学習からだけでは予測のつかない環境の構造的変化が起こりつつある今日、これまでの成長期にうまく適応してきた戦略と組織の変革が求められている。とくに、異質性や異端の排除とむすびついた発想や行動の均質性という日本企業の持つ特質が、逆機能化する可能性すらある。

日本的企業組織も、新たな環境変化に対応するために、自己革新能力を創造できるかどうかが問われている。

******

感想

「日本人は、バカなのか・・・?」

本書を読み進めるうちに、暗澹たる気持ちになった。

グランド・デザインや長期的展望の欠如。空気の支配。場当たり的対応、論理の欠如。集団主義、情緒主義、精神主義。組織的な学習の欠如。曖昧な業績評価。

日本の組織は、過去の成功を再現したり、小さな変化への対応はうまいが、大きな環境の構造的変化には対応するための自己革新能力には乏しく、ブレイク・スルーを生み出しにくい。

全く、目を覆いたくなるような辛辣な指摘ばかりだ。

これらの指摘は、戦後77年が経ち、本書の発表から40年近く経つ現在にあっても、日本の組織の特徴として、依然として当てはまるものばかりだと感じる。

技術や環境が日々めまぐるしく変化しているスピードの速い現代において、このような性質は、他国に比べて進化の足かせとなる、いわば文化的ハンディキャップだろう。日本でGAFAのような革新的企業が生まれてこなかった要因かもしれない。

外資系企業に勤めていると、欧米のお家芸の、論理や原理原則に基づき、客観的に結果の良し悪しで物事を評価するというお作法を仕込まれる。

だが、外資系企業でも、日本法人に勤務する社員の大多数は日本人だ。日本人社員の間では、均質的な価値観の共有と良好な人間関係の維持のために波風を立てないことを重視するカルチャーが根強く存在する。

外国人を中心とするトップマネジメント層の追求する企業文化と、大多数の日本人従業員のDNAに根付いた日本的文化の間に溝がある。

そのギャップを埋めていくのが、まさに私のような、外資系企業の日本人管理職の仕事だ。しかし、両方の立場は分かるものの、その溝はとてつもなく深い。相互理解を進めようと試行錯誤する毎日だが、全く容易ではなく、日々、葛藤し悶々とする生活を送っている。

日本スタイルが全て悪いとは全く思わないし、トヨタの「カイゼン」に見られるような、日本ならではの世界に誇れる素晴らしい長所も多い。外資系企業の欧米人トップマネジメントは、日本のカルチャーを理解する努力をすべきだし、日本の組織の長所を生かすべきだとも思う。

しかし、組織の運営に関していえば、外資系企業の多くは、長期的戦略を立て、大胆な変革を行うことや、そのための合理的な組織づくりに慣れており、日本企業よりもずっと上手であると感じる。本書における日本軍と米軍の比較のくだりを読みながら、今の日本的組織と外資系企業の違いについて考えてみると、77年前とさほど大きく変わっていないように感じて、ゾッとした。

日本人や日本の組織は、変化の速い世の中に生きる今こそ、本書が浮き彫りにする日本軍の失敗から学び、その教訓を糧として、恐れずに大胆な自己革新を遂げていかなければならないと思う。

既に組織を率いる立場にある方や、この先リーダーを目指される方には、この本を強くお薦めしたい。

ご参考になれば幸いです!

私の他の読書録の記事へは、以下のリンク集からどうぞ!

サポートをいただきましたら、他のnoterさんへのサポートの原資にしたいと思います。