【試し読み】第1章(2)『ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険』

告知開始後すぐに大きな反響をいただいた『ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険』は、アメリカで最も歴史ある辞書出版社メリアム・ウェブスター社の名物編纂者が、辞書編纂の仕事をユーモアたっぷりに紹介つつ、「英語とは何か」にさまざまな角度から光を当てる1冊です。4月13日の発売に先駆けて、辞書編纂者たちの生態を描いた、1章後半の試し読みを無料公開しています。

前半はこちらから。

Hrafnkell 辞書編纂者の偏愛 (後半)

メリアム・ウェブスター社はアメリカ最古の辞書出版社だ。その歴史は、非公式にはノア・ウェブスターが最初の辞書、『簡明英語辞典(A Compendious Dictionary of the English)』を出版した1806年に、公式には、ウェブスターの死後、メリアム兄弟がウェブスター辞書の出版権を購入した1844年まで遡る。フォードモーター、製菓材料ブランドのベティクロッカー、全米自動車競走協会や、全米50州のうち30州よりも長い歴史を誇る。フットボール(イギリス人が考案)よりも、アップルパイ(左に同じ)よりも、アメリカ的なのだ。伝え聞くところによれば、ウェブスター社の看板辞書である『メリアム・ウェブスター・カレッジ英語辞典(Merriam-Webster's Collegiate Dictionary)』は、アメリカ史上もっとも売れた本の一冊であり、もしかしたら聖書の次に売れているかもしれないということだ。

そんな権威あるアメリカの出版社であれば、大理石造りで、円柱が何本も建っていて、周囲には青々とした芝生が広がる、ジョージアン様式か新古典主義様式の威風堂々とした建物に入居していると思われるかもしれない。「辞書」という言葉に相当するものを建築の世界に探せば、ステンドグラス、丸天井、ダークウッドの羽目板、重厚なカーテンなどが思い浮かぶだろう。

ところが現実はかけ離れている。メリアム・ウェブスター社が入居するのは、マサチューセッツ州スプリングフィールドで、遠回しに「受け渡し地区」と呼ばれる場所にある、地味なレンガ造りの2階建てビルだ。駐車場で麻薬の売買が行われることがあり、建物裏手の安全ガラスには弾痕が刻まれている。正面玄関は趣のあるレンガ積みの枠に囲まれていて、かわいらしい張り出し窓もついているが、つねに施錠されている。ベルを鳴らしても応答はない。社員はすぐそこにあるストリップクラブにこそこそと通うかのように、身をかがめて建物の裏手からさっと入る。インテリアはごたまぜで、いたるところに歴史を感じさせる収集品が散らばっているが、建物のセンスはいかにも「味気ないオフィス」そのもの。地下室の半分は1950年代から休業中の社員食堂がランチルームに改装されていて、頑丈な木のテーブルが置いてあり、床は音がよく響くリノリウム敷きだ。その片隅には「ガーデンレベル」の狭苦しいオフィスが押しこまれている。地下室のもう半分は、ワイヤーで囲まれた、がらくた置き場になっている薄暗いスペースで、アメリカ史における重要なできごとを再現した、小学校用の古びたジオラマ(社に寄付されたもの)、メリアム・ウェブスターのウルドゥー語版辞書が入っている木箱、金属製の本棚に乱雑に押しこまれた、経年変化で黄ばんだ古紙の山などがある。狭い通路を歩いていると、首の後ろがぞわっとすることうけあいだ。映画監督のデビッド・リンチが見る夢にでも出てきそうな倉庫なのだ。

とはいえ、どこもかしこもラブクラフト風怪異に満ちているというわけでもない。建物の両端にはそれぞれ、威厳をたたえた会議室がある。塗装された木製羽目板や長いカーテンで飾られ、中央には巨大な黒い会議用テーブルが鎮座している。つねに鏡面のごとくぴかぴかに磨き込まれた天板には、裏に特殊なフェルトがついたデスクパッド以外は直接載せてはならないことになっている。だが、この建物内で威風堂々としているのは、このふたつの会議室だけ。それ以外は味気ないくすんだ色の仕切りで区切られた、ウサギ小屋のようなスペースが広がっている。コーヒーでさえ時代錯誤だ。それは、やけに大きなオレンジ色のホイルに包まれた、なんと呼んだらいいのかわからない代物で、そのホイル包みの古いことといったら、うちの会社でジョンソン政権時代から使い続けている業務用コーヒーメーカーにぴったりなのだ。包みに入っている砂のような物質からは、水でふやけた段ボールみたいな味がするコーヒーが抽出されるのだが、それがわたしたちのコーヒーなのだから、別のものに変えるつもりはない。最近になって、ようやく編集フロアに、怒ったトカゲが鳴くみたいにシューシュー音を立てる、最新式のワンカップ用コーヒーメーカーが導入された。それなのに、社員は相変わらず薄汚いオレンジ色のホイル包みでコーヒーを淹れて飲んでいる。

社員もごたまぜだ。1階には会話に興じる社員がいる。顧客サービス、マーケティング、IT担当者たち。騒がしい職場ではないが、話し声や笑い声、電話の呼び出し音、箱を持ち上げたり、下ろしたりするときの、ドサッという音が聞こえてくる。社員は仕切りの上に顔を出して、「ねえ、今日のランチは外に行かない?」と同僚に話しかける。なんの変哲もない、ありふれた風景。ところが、よく音が響く階段を上がって、2階に向かうと、楽しげな喧騒は静寂にとって代わられる。踊り場にはふたつの重厚な防火扉が向かい合っていて、ぴったり閉じられている。耳を澄ましてみると、どうやら中は空っぽで、使用されておらず、もしかしたらなにか出るのかもという気がしてくる。階段のあるスペースは想像以上に薄暗くて、内側の様子をうかがい知ることができない。そのせいで、上の階にどんなおぞましいものが隠されているのか、想像がかきたてられる。ぱっと扉が開いたら、そこには、衝撃的なジオラマが置いてあるとか。それとも、埃っぽい長椅子にもたれかかったミス・ハヴィシャムが隠遁生活を送っているとか。扉の向こうの相手はびくっとして、目を大皿のように真ん丸にして、首をすくめ、小声で「失礼」と言うと、走り去る。扉が開いた。その先には、仕切りで区切られた空間が広がり、大量の本があって、人の気配がする。でも、物音はしない。編集フロアへようこそ。

***

たいていの人は、自分が使っている辞書のことなど気に留めない。それはただ単に、「宇宙」のようなもの。ある人たちにとって、辞書とは天から人類に授けられたもので、神と同じように絶対的な、革表紙で包まれた真理と知恵の書なのだ。またある人たちにとって、辞書といえば、「大人なんだから一冊ぐらいは持っていないとね」と、安売りセールのワゴンから取り出す、1ドルの値がついたペーパーバック版だ。いずれにせよ、自分たちの辞書が、実在する不器用な人たちによって、日々編集され、校正され、改訂されているヒューマン・ドキュメントだとは思いもしない。スプリングフィールドにある、何の変哲もないそのレンガ造りのビルには、労働時間のすべてをもっぱら辞書を作ること─言葉をふるいにかけ、分類し、記述し、アルファベット順に並べる作業─に費やす人たちが数十人いる。彼らは言葉のオタクであり、その人生の大半を、辞書の語釈を執筆したり編集したりすることや、副詞について真剣に考えることに費やし、ゆっくりと、容赦なく視力を奪われていく。それが、辞書編纂者だ。

公正を期すために言っておくと、ほとんどの辞書編纂者は求人に応募するまで、辞書の裏側にいる人たちのことはたいして考えていなかった。わたしですら、英語を愛していたわりには、辞書には関心が薄く、巷に2種類以上の辞書があるだなんて、気づきもしなかった。世の中には、「これぞ辞書」という一冊はなく、「ある辞書」もしくは、「数ある辞書のうちの一冊」が存在する。みんなが使っていた赤いウェブスター辞書は、いろいろな出版社から出ている、数ある「ウェブスター」辞書の一冊にすぎない。「ウェブスター」というのは商標名ではないから、どんな出版社でも、自分のところから出す辞書の名前として使いたい放題なのだ。そして、実際にそうしている。19世紀以降、ほぼすべての参考図書出版社が、辞書を出版しては、それを「ウェブスター」と名づけている。だが、メリアム・ウェブスター社で働くようになるまで、わたしはそういう事情に疎かった。辞書にあまり気を留めなかったのだから、辞書編纂という仕事があるだなんて考えてもみなかった。

同僚たちも似たり寄ったりだ。辞書編纂の現場に放りこまれるまで、そんな仕事があるとはつゆ知らなかった人が大半を占める。

メリアム・ウェブスター社の編集部員、ニール・サーヴァンは例外だ。彼は子どものころしばらくのあいだ、辞書がこんな風に作られると思っていたらしい。「薄暗いホールのなかで、怒り狂っている人たちが作っているところを思い浮かべていたよ」

最近では、辞書編纂に従事する同業者はそれほど多くない。言語は成長産業かもしれないが、辞書はそうではないからだ(あなたが新しい辞書を最後に買ったのはいつのこと? ほらね、お気づきでしょう?)。それでも、人に自分の仕事について話すとき(「辞書を執筆している」という言葉があまりに突拍子のないものなので、相手にもう一度言ってほしいと言われたあとで)最初に聞かれるのは、わたしが雇われているのかどうかということだ。室内で一日中座り、本を読み、言葉の意味について考える─ちょっとでも言葉が好きな人なら、まさに理想の仕事だと思うみたいだ。

メリアム・ウェブスター社で辞書編纂者になるための正式な条件はふたつだけ。正式に認可された大学から、どんな分野でもいいから学位を授与されていること。そして、英語の母語話者であること。

うちの会社では、言語学か英語学を専攻した人以外も辞書編纂者になれると知ると、たいていの人は驚く(そして、いささかショックを受けるらしい)。現実的には、作業に当たる人の経歴が多様なほうが、よい語釈が生まれる。辞書編纂者は大半が「一般語釈執筆者」であり、編み物から、軍事史、クィア理論、自動車の改造にいたるまで、あらゆる対象領域の、あらゆる種類の言葉の語釈を執筆する。ある分野で使われる言葉に語釈をつけるために、考えられる限りのすべての分野の専門知識が必要となるわけではないが、なかには専門用語がほかに比べてわかりにくい分野もある。

P*がPの値を下回ると、連邦準備銀行は金融政策の緩和に踏み切る。これにより、銀行融資と通貨供給のより速いペースでの増加が可能になる。P*を求める公式は、

P*=M2 x V*/Q*

となる。M2とは通貨供給の公式基準(小切手(checks)に加え、決済性預金(checkable deposits)、貯蓄、定期性預金も含む)であり、VはM2の速度(velocity)、または通貨が取引きされる回数であり、Q*とは名目成長率が年2.5%のときの国民総生産の推定値だ。

わたしみたいに数学を目の敵にしていた者にとっては悪夢もいいところだ。Pってなんのこと? 決済性預金(checkable deposits)と小切手(checks)は違うもの? お金には速度(velocity)があるわけ?(わたしの手元から飛び去るだけじゃなくて)でも、もしスタッフに経済学を専攻した人がいれば、専門用語だらけの海域を難なく航行できる知識を持ちあわせているはず。このため、うちの会社のスタッフには、英語学および言語学専攻の者が最低限いるほか、経済、さまざまな分野の科学、歴史、哲学、詩学、芸術、数学、国際ビジネスを専攻した者、さらに、ルネサンス・フェアに派遣するのに充分なほどの中世研究家を揃えている。

辞書編纂者は英語の母語話者でなければならないのも、きわめて実用的な理由からだ。わたしたちが対象とする言語は英語なのだから、そのすべての成句と表現に精通していなければならない。辞書編纂者としての毎日の仕事の中で目を通す文章には、素晴らしいものもあるが、大半は陳腐な、読むにたえない文章だということは悲しい現実だ。だれかに言われなくても、“the cat are yowling”〈猫が悲しげな声で鳴いている〉という表現が文法的には誤っていて、“the crowd are loving it!”〈人々はそれが大好きだ〉という表現がイギリス的だと判断できなくてはならない。

自分は英語の母語話者なのだという事実はまた、仕事を続けていくうえで心のよりどころになる。言葉の草むらに深く分け入り、デスクの上に身をかがめ、頭をぎゅっと抱えてひたすら集中することがあるだろう。もう何日もずっとある項目を見つめているっていうのに、どうやって進めたらよいか皆目わからず、自分の中で健全さの糸がふっつりと切れる。心臓が脈打つ合間に、なぜその項目に手こずっているのか、突然はっきりとわかる。じつはわたし、英語はしゃべれなかったんだ。いま読んでいる文章が意味不明なのは、低地ドイツ語方言で書かれているせいなんだ。それは4月のある水曜日のことで、時刻は午後3時。デスクのそばにある、細長い窓の外できらめく陽の光が目に入る。学校帰りの子どもたちの騒がしい声が、異質なものにも、懐かしいものにも感じられる。ひんやりした金属のような感触のパニックがのどの奥へと落下していき、胃の中から揺さぶりをかけてくるにちがいない。でも、心配しないで。一日中英語のことばかり考えていれば、そうなるのも当然だから。ただ椅子から立ちあがって、さっそうと階下に降りていき、最初に出くわす、マーケティングか顧客サービスの社員に聞いてみるといい。「わたし、英語しゃべってる?」相手はそうだと太鼓判を押すだろう。もしかしたら、うちの会社では英語の母語話者しか採用されないということも思い出させてくれるかも。

辞書編纂者に必要とされる、測ることのできない、暗黙の条件はほかにもある。まずは、“sprachgefühl”と呼ばれるものに恵まれていなければお話にならない。これは、英語がドイツ語から失敬した言葉で、「語感」を意味する。語感とはぬるぬるとしてつかまえにくいウナギのようなもので、頭の中で奇妙なブーンという音を立てて、“planting the lettuce”〈レタスを植える〉と“planting misinformation”〈誤った情報を伝える〉では、plantの使われ方が違っていると教え、まぶたをぴくつかせて、“plans to demo the store”〈その店を取り壊す計画〉とは、買い物の仕方を親切に教えてあげることではなく、大きなハンマーが必要になることだって気づかせてくれる。でも、だれもが語感に恵まれているわけじゃない。身動きがとれなくなるまで英語にどっぷり浸かり、その汚泥のなかでなんとか進んで行こうともがいてみないことには、自分に語感が備わっているかどうかわからない。ここで「恵まれている」という表現をわざと使っているのは、語感とは、自分が持とうと思って持てるものではないからだ。語感のほうが、相手を選ぶ。まるでドイツの子鬼が頭蓋骨の奥底に棲みつき、料理のメニューで“crispy-fried rice”のような表現に出くわすたびに、頭の中でハンマーを振るって知らせてくれるようなものだ。テイクアウトカウンターで注文しようとしても、子鬼が脳に爪を立てるので、身動きがとれなくなる。crispy-fried riceとは、ご飯をさっと炒めたものなのか、それとも「炒飯」(fried rice)として知られる料理だが、何か斬新な方法で調理されたものなのか、気になって仕方がなくなる。「あのハイフンは適当に使われているだけ? それとも……」頭の中の子鬼はほくそ笑み、さらに深く爪を突き立てる。

もし語感に恵まれていなければ、辞書編纂者の仕事を始めて半年もすれば、はっきりとわかる。だとしても、落ちこまなくたっていい。もっと稼げる仕事に転職できるということなのだから。そう、テイクアウトの配達スタッフとかね。

***

ほかにも、一日8時間、ほとんどしゃべらずに、ひとりで働いても平気な性格でなければならない。職場には、自分以外にも人がいる─彼らが紙をめくる音や、何やらブツブツつぶやく声が聞こえるだろう。だが、その人たちと顔を合わせることはあまりない。実際に、そのことについては、しつこく念を押される。メリアム・ウェブスター社の面接試験の前半では、不気味なほど静まり返った編集フロアを案内してもらった。通常、各自のデスクには電話を置いていないと、スティーヴから説明を受けた。どんな重大な用件であれ、電話を使う必要があれば、編集フロアに2か所設置されている電話専用ブースを利用するしかない。電話専用ブースはいまでも現役だ。めったに使われることはなく、狭苦しくて、換気されておらず、防音仕様になっていない。だが、逆に、狭苦しくて、換気されておらず、防音仕様になっていないからこそ、めったに使われないともいえる。編集部員はできるかぎり電話では話さないから、使用されることはあまりない。わたしが電話専用ブースに驚いていたので、スティーヴは怪訝そうな表情を浮かべた。「この人はデスクに電話があるものと思っていたのだろうか?」とでも言いたげだった。わたしはそうではないのだと説明した。前職は多忙なオフィスで働くアシスタントだったわたしは、精根尽き、くたくたになっていた。自分のデスクに電話がないなんて、感涙ものだと思ったのだ。

面接の後半の担当は、当時のメリアム・ウェブスター社の編集主幹、フレッド・ミッシュだった。狭い会議室に座る彼は、巣のなかの蜘蛛のようだ。面接だからとめかしこんだハエがかかるのを待ち構えている。彼はわたしの履歴を一瞥すると、人づきあいは好きかとさぐるように聞いてきた。そうであれば、ここの仕事ではそういうものは一切期待できないので、覚悟しておくようにと。「ほかでよくある職場での雑談は、質の高い辞書編纂の邪魔になる。うちではそういうものはない」と彼はむっつりと言った。それは嘘ではなかった。わたしがメリアム・ウェブスター社で働きはじめたのは7月だ。同じフロアにいる40名の編集部員に挨拶を済ませる(そして、場合によっては、ただ「こんにちは」と声を掛ける)のに、1か月近くかかった。ある同僚は、1990年代のはじめまで編集フロアには公式の「沈黙のルール(Rule of Silence)」(彼の口ぶりからは、それぞれの語の頭が大文字になっている表現だということが伝わってきた)が存在したと教えてくれた。最近になってそれは作り話だと判明したが、50年代の『ウェブスター新国際英語辞典 第3版(Webster's Third New International Dictionary)』制作時に入社したある編集部員は本当のことだと言い張った。「『羊たちの沈黙』はれっきとした事実だよ」偉大な辞書編纂者であり、メリアム・ウェブスター社の名誉編集部員であるE・ウォード・ギルマンは言う。「とはいえ、それを新人に吹き込んでいたのがだれだったか、忘れちゃったけど」

メリアム・ウェブスター社で編集部員として15年以上のキャリアがあるエミリー・ブルースターは、辞書編纂者全員の秘めた願望をこう表現する。「そう、これぞまさにわたしが求めていたもの。仕切りのなかで一日中座りっぱなしで、言葉のことを考え、他人とはほとんど話さなくてもいいだなんて。素晴らしいじゃないの!」

この静けさには、もっともな理由がある。辞書編纂には科学と芸術双方の領域が入り混じるのだが、どちらの領域のことを考えるにしても、黙りこくって、集中して取り組まないといけない。語釈執筆者としての仕事は、ある言葉の意味を説明するのに、適切な表現を見つけることであり、そのためには頭をフル回転させなければならない。一例を挙げよう。“measly”という言葉は、普通は「小さい」ということを表す語だから、単純にそういうものと語釈をつけて、次の語に進んだっていい。ところが、この“measly”の「小ささ」には、“teeny”〈小さな〉という言葉が表す「小ささ」とはまた別のニュアンスがある。というのも、“measly”とは、ある種の卑少さや、貧弱さをほのめかす語だから。“measly”が伝える、この毛色の違う「小ささ」を説明するのにふさわしい言葉を求めて、語釈執筆者は英語の大通りや脇道をうろつきはじめる。“measly”の語釈の、非の打ちどころのないプラトン的理想に到達するまで、あと一音節というところまで来ていて、自分の心の暗がりのどこかに身を潜めるその姿をぼんやり捉えてるというのに、同僚がいきなり大きな声で、新しいコーヒーフィルターのことだとか、内視鏡検査のことだとか、今年はボストン・レッドソックスがどこまで成績を伸ばすかについて長々と話しだしたら、それほど最悪なことはない。

もちろん、仕事をするうえで、互いにコミュニケーションを取ることが必要になる場面もある。現在ではEメールを使っているが、フロアでコンピュータが普及するまでは、「ピンク」と呼ばれる社内通信のシステムがあった。

メリアム・ウェブスター社では、各編集部員のデスクに共通の仕事道具一式が備えてある。まずは、自分の名字と日付が入った、名前入り日付スタンプがある。これを使って、デスクにやってくる、あらゆる物理的なものにサインと日付を入れる。そして、ペンや鉛筆がたくさん(わずかに残る、ちびた古いスタビロ鉛筆はその昔、光沢のあるゲラに挿入や削除の印をつけるために使われていたもので、いまでは来たるべき「鉛筆黙示録」に備え、溜めこまれている)。3インチ×5インチの、ピンク、黄色、白、青色のインデックスカードが収まっている箱がひとつ。色がたくさんあるのは、くすんだ色で仕切られた個人スペースを華やいだ雰囲気にするためではない。それぞれの色には意味がある。白いカードは引用専用で、英語の用法について、どんな些細な変化も書き留めておくことができる。青いカードは、辞書制作に必要となる参考文献用。黄色いカードは、「バフ(素材)」と呼ばれているのだが、ここに記入するのは語釈の下書きだけ。「ピンク」と呼ばれるピンクのカードは、保存が必要な、種々雑多なメモを書き留めておくためのもの。誤字の報告、ある項目の扱いに関する質問、既存の語釈についてのコメントなどが書き込まれる。ピンクはさらに、個人間の通信にも利用されるようになった。

その仕組みはこうだ。たとえば、毎週金曜日に同僚の編集部員数人と社外にランチを食べに行っているとしよう。ひとりひとりの仕切りのところまで歩いていって、今週はインド料理かタイ料理、どちらにするかいちいち相談するのは面倒だから、ピンクのインデックスカードに書きこむ。各編集部員のイニシャルをカードの右上に書いて、質問は中央に書く。メモにサインをして、朝いちばんの社内便で回収されるよう、自分のデスクの発送書類トレーに入れておく。メモがリストのいちばん上の編集部員に配達されると、受け取った人は答えを記入して、自分のイニシャルに線を引いて消し、そのメモを次の編集部員の書類受けに入れておく。

回りくどいし、直接話したほうが早い? ごもっとも。でも、同僚のデスクにのこのこ歩いて行ったら、相手はぎょっとして、タカの急降下に遭遇したウサギのごとく固まってしまいかねない。そんなの、ごめんだ。

井戸端会議が奨励されないためか、辞書編纂者が他人と他愛もない会話をしようとすると、少々ぎこちないものになることがある。入社後、わたしは社内を案内してもらっていて、ある編集部員のデスクまでやって来た。そこは、メリアム・ウェブスター社に関する歴史的蒐集物であふれていた。昔の広告ポスター、歴史的な挿絵を大きく印刷したもの、そして、とりわけある男性の白黒写真が目を引いた。その編集部員は喜々として、そこにある写真やポスターについて説明して、最後にその白黒写真を指差した。「それで、この写真なんだけど。彼は昔うちの編集部員だったんだ。ある日帰宅するなり銃で自殺しちゃってね」わたしはあっけにとられてしまった。彼は平然と腕を組み、わたしたちにどこの大学の出か聞いてきた。

辞書編纂者の組織的内向性がもっともあらわになるのは、メリアム・ウェブスター社のクリスマスパーティーだ。パーティーは通常午後から行われる。ここ数年はこのためだけに整備されている地下室が会場だ。伝統的に編集部員たちは2、3人ずつのグループでワインを手に内輪で静かに語らいながら、カフェテリア内をそぞろ歩く。一方、マーケティングや顧客サービスの社員は、シュリンプ・カクテルが置いてある部屋の中央で、にぎやかに話に花を咲かせ、楽しそうにしている。編集部員たちが楽しんでいないわけじゃない。わたしたちは、そんなに騒がずに楽しむほうがいいのだ。相互参照担当の編集部員、エミリー・ヴェジーナいわく、「わたしたちはなにも、人づきあいが嫌いなわけではないの。わたしたちなりの社交というものがあるのよ」

***

辞書編纂者はその生涯を、だれにもまねできないやり方で、英語という言葉の海を泳ぎまわることに費やす。辞書編纂の性質上、どうしてもそうせざるをえない。英語は美しく、まごつかせるような言語であり、そこに深くもぐったが最後、水面まで上がってきて息つぎするのもひと苦労だ。辞書編纂者に求められるのは、言葉と、その言葉に含まれる複雑な用例の数々と向き合い、それを2行の語釈文にまとめること。その語釈文は、膨大な量にのぼるその言葉の実際の使用例をカバーできるほど広く、かつ、その言葉が持つ、ほかにはない特徴を伝えられるほど的を射たものでなければならない(たとえば、“teeny”と“measly”では、「小さい」のニュアンスが違ってくることなど)。言葉の真実を述べるためには、どんなものが言葉の価値や美、正しさを生み出すのかについての、自分自身の言語学的、語彙的な偏見は脇に置かなければならない。たとえそれが最悪な言葉で、英語から抹消すべきだと個人的に思っていても、すべての言葉を平等に扱わなければならない。辞書編纂者はまるで修道僧のごとく、俗世間とは距離を置き、言葉に身を捧げている。

その姿勢が、3番目にして、もっともとらえどころのない、辞書編纂者に求められる性格の偏りにつながる。それは、宇宙が嵐に吹き飛ばされるスフレのように粉々に崩壊するそのときまで、一冊の書物を作るための単調な仕事を淡々と遂行しつづける能力だ。語釈を執筆するということそのものが、繰り返しの作業だということだけではない。慣例的に辞書編纂プロジェクトの予定表は地質年代で計測することが可能なほどきわめて長いものになりがちなのだ。『カレッジ英語辞典』の最新版は完成するまでに3年から5年かかったが、それは編纂に携わったスタッフの大半が『カレッジ英語辞典』専任で作業した結果だった。完全版辞書の最新版、『ウェブスター新国際英語辞典』第3版の場合、約100名の編集部員、200名の外部監修者が作業に当たり、完成までに12年の歳月を費やした。2010年にその改訂作業がはじまったが、社員が減ったために、これを書いている時点で専任のスタッフは25名の編集部員だけ。もし従来のスケジュールにこだわるのであれば、新しい完全版辞書が出来上がるのは、玉座に座る復活したキリストが生者と死者に審判を下す数週間前になる見込みだ。

辞書編纂の進み具合は非常にゆっくりなので、科学者に「固体」として分類されるほどだ。語釈が完成すると、入稿用に整える作業が待っている。それが終われば、今度は校正しなければならない。校正が終わると、また校正。変更が加えられたり、ダブルチェックが必要になったりするからだ。ついに辞書が店頭に並ぶ日を迎えても、華やかなパーティやお祝いはなし(うるさいし、社交も必要だし)。その時点で、すでに次の版に向けて動きだしている。言葉は変化しつづけるからだ。休んでいる暇などない。完成した途端、辞書は時代遅れになる。

この、英語という沼地で苦労しいしい歩を進めるような仕事ぶりゆえに、英語辞書編纂の非公式の守護聖人、サミュエル・ジョンソンは1755年に出した『英語辞典(Dictionary of the English Language)』で「辞書編纂者」にこのような語釈をつけている。「辞書の執筆者。しがない勤労人」人が聞いたら思わず笑っちゃいそうな語釈だが、本人はいたって真面目だ。ジョンソンは、1747年にチェスタフィールド卿に宛てた手紙に、こう書いている。

わたしが従事するこの作業が、世間では無能な者がする退屈な仕事、無芸な者にふさわしい苦役とみなされていることは承知しておりました。学びの光明も才気煥発さも必要としませんが、愚直な忍耐力で重荷を背負い、くじけそうになりながらアルファベットの道を踏みならす以上の高度なことをせずとも達成されうるものです。……どうやら、わたしに割り当てられたこの分野は、あらゆる学問領域のなかで、一般的にもっともよろこびが少ないものと認識され、花や実をつけぬ分野と信じられておりました。長い間、重労働の開墾作業に従事したとしても、実も結ばぬ月桂樹の一本すらそこに見出すこともできないと。

愚直な忍耐力で重荷を背負い、くじけそうになりながらアルファベットの道を踏みならす、よろこびの少ない、果てしなく続く不毛な労働─かの有名な『英語辞典』の執筆にとりかかる前、サミュエル・ジョンソンは辞書編纂をそのようなものとしてとらえていた。

辞書が完成しても、彼は気を取り直すことはなかった。彼の最高傑作の序文は、次のように始まっている。

人生の卑しい営みに精を出す者には、次のような運命が待ち受けている。きっとよいものができるという見通しに心が動かされるよりも、邪悪な結果を恐れる気持ちが大きくなって、それに支配される。賞賛など望むべくなく、非難の嵐にさらされる。失敗が露見して面目を失ったり、なにか見落としたことで罰せられたりする。成功したとしても賞賛は得られず、その勤勉さは報われない。そんな不幸な輩が辞書の執筆者なのだ。

相変わらず、「不幸な輩」は自分の仕事に取り組んでいる。古い時代の辞書について研究している友人は、それは仕事というよりも、使命に近いものだと言う。ある意味、その通りなのだ。

辞書編纂者は日々、英語のごちゃまぜに肘まで浸かり、“ennui”〈憂鬱〉、“love”〈愛〉、“chairs”〈椅子〉という言葉を説明するのに、ぴったりの表現を手探りでつかもうとしている。言葉と格闘して、肥溜めから引きずりだし、辞書のページにピシャリと叩きつける。そうすることで、疲れ果ててはいても何がしかの達成感を得て、また同じ作業に戻っていく。名声を得るためにする仕事ではない。彼らの仕事の成果はすべて、社名を冠したタイトルのもと、匿名で出版される。それに、お金のためではないということもはっきりしている。辞書編纂の利ざやはとても小さいので、セント単位で数えられるほどなのだ。辞書を作るプロセスは魔術的で、挫折に満ち、脳を酷使し、華やかさもなく、超越的だ。それは、ぶざまで可愛げがないとされる言語に対する、究極の愛情表現なのだ。

その全容を、ここにお届けする。

詳細はこちら↓

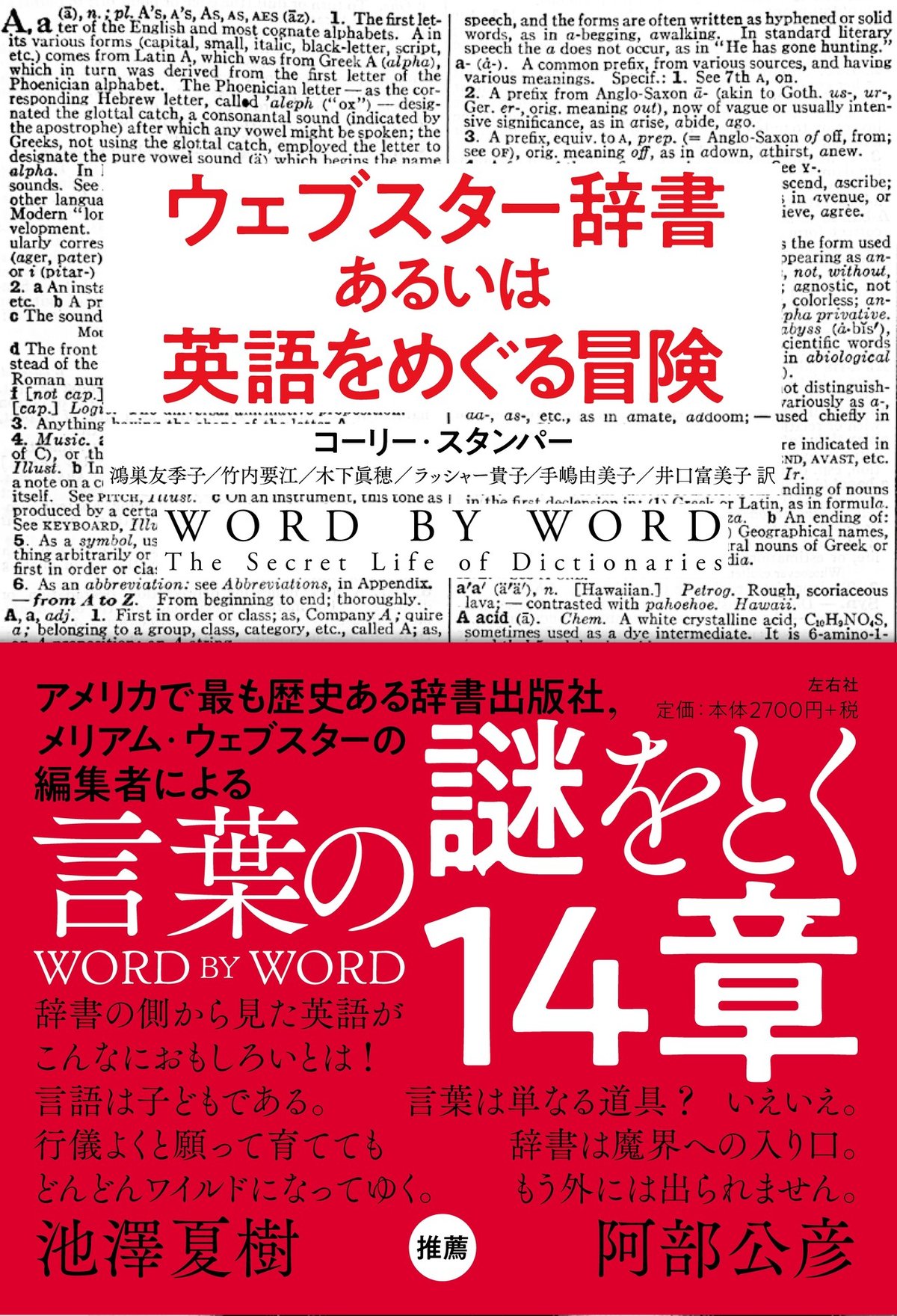

『ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険』

著:コーリー・スタンパー

訳:鴻巣友季子、竹内要江、木下眞穂、ラッシャー貴子、手嶋由美子、井口富美子

装丁:松田行正+杉本聖士

定価:本体2700円+税

46判上製/360ページ

2020年4月13日発売予定

978-4-86528-256-6 C0080

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?