【試し読み】第1章⑴『ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険』

告知開始後すぐに大きな反響をいただいた『ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険』は、アメリカで最も古い辞書出版社メリアム・ウェブスター社の名物編纂者が、辞書編纂の仕事をユーモアたっぷりに紹介つつ、「英語とは何か」にさまざまな角度から光を当てる1冊です。4月13日の発売に先駆けて、著者がメリアム・ウェブスター社で働き始めるまでを書いた1章前半の試し読みを無料公開しています。

Hrafnkell 辞書編纂者の偏愛

わたしたちは狭苦しい会議室にいる。さわやかな6月の日、それなのにわたしはオフィス用の椅子にかちんこちんに固まって座り、冷房がしっかり効いているというのに着ているワンピースは汗でしとどに濡れている。就職試験真っ最中なのだ。

メリアム・ウェブスター社の求人に応募したのはこのひと月前のこと。アメリカ最古の辞書出版社である。募集があったのは編集補助のポジション、つまり下っ端仕事だ。それでも、主な業務が英語の辞書の執筆と編集だと知って、わたしの心は、昔懐かしいゲームセンターの灯りのごとくチカチカ輝いた。自分の履歴をかき集めて送ってみたら、面接に呼んでもらえた。そこで勝負服を引っ張り出してきて、いつもより念入りに制汗剤をつけた(が、それは徒労となった)。

目の前に座っているスティーヴ・ペローという御仁は、当時の(そしていまでも)メリアム・ウェブスター社の辞書執筆主任であり、どうぞこの人の部下になれますようにとその時のわたしが願った人物である。たいそう背が高くたいそう静かな人で、わたしと同じくうつむきがちで、もじもじして不器用そうなところにも親近感がもてた。飾り気のないほぼ無音の編集フロアを案内してくれている時でさえも。ふたりともこの面接を楽しんでいないということは、はっきりしていた。とはいえ、汗を噴き出しているのはこちらだけだったが。

「では、教えてください」スティーヴが口を開いた。「なぜ辞書編集に興味をお持ちなのですか」

わたしは大きく息を吸いこむと、奥歯をぐっと噛みしめ、べらべらしゃべり出すんじゃないよと自分を諫めた。以下が、そのときのひどく込み入った答えである。

***

わたしはたいして文学的素養のない、ブルーカラー家庭に長子として生まれた、本が大好きな子どもだった。聖人伝『わたし』によると、文字を読みはじめたのは3歳。車で移動すれば道路標識をぺちゃくちゃと読み上げつづけ、冷蔵庫からドレッシングのボトルを引っ張り出してきてはその香ばしい言葉を舌の上で転がすなどしていたらしい。ぶるーちーじー、あい・たり・あん、さうすず・あんど・あいす・らんど。両親はおませな娘に目を細めはしたが、だからどうなるとも思っていなかった。

与えられた絵本はむさぼりつくし、カタログは読破してこっそり貯めこみ、家で購読していた2種類の月刊誌(『ナショナル・ジオグラフィック』と『リーダーズ・ダイジェスト』)は何度も何度も手に取って、しまいにはボロ紙と化すまでに読みこんで全滅させた。ある日、発電所の仕事から疲れて帰ってきた父が、ソファのわたしの隣に身を投げだした。伸びをしてうなり声を上げ、わたしの頭に仕事用ヘルメットを乗せた。「お嬢ちゃん、なにを読んでいるんだい?」わたしは読んでいた本を掲げて見せた。それは、母が若かりしころ、看護師として働いていたときに使っていた『テイバー医学事典』だ。「いま、強皮症について読んでるところなの」と、父に伝えた。「皮膚が冒される病気なんだって」齢9歳のころの話である。

16歳になると、もっと大人向けの愉しみを発見した。オースティン、ディケンズ、マロリー、ストーカー、それにブロンテが何人か。自分の部屋にそういう本を持ちこんでは、目がかすんでよく見えなくなるまで読みふけったものだ。

物語(面白いものも、そうでないものもあった)に夢中になっていたわけではない。魅了されたのは英語そのもの─矯正装置をつけた口の中に広がるその味わい、思春期の頭の中に響きわたるそのざわめき─だった。成長するにしたがい、嬉々として言葉で武装するようになった。チビで、引っ込み思案で、さえないティーンエイジャーの少女に、ほかに頼れるものなんかない。わたしは正真正銘のオタクだったし、周囲からもそのように遇されていた。「そんな人たちには、わざわざ答えてやる価値なんてありませんよ」という祖母の忠告にかぶせて母はぴしっと「無視しなさい」とだけ言った。だが、せっかく相手を出し抜けるチャンスだっていうのに、黙っている手はない。たとえ自己満足だったとしても。わたしは本棚から、家族が昔、安売りワゴンで見つけて買った『ロジェ類語辞典』を取り出すと、シャツの中、心臓のすぐそばにたくし込み、そそくさと自分の部屋に駆けこんだ。「蛮族」─感じの悪いやつらが廊下で女子生徒の身体のことで、失礼きわまりないことを言っていたら、そうつぶやいた。「厚顔無恥」--週末のビールパーティーが盛りあがったことを自慢しているクラスメートにはそう毒づいた。取りまきの子たちはさしずめ「俗物」だ。「まったく、みじめな太鼓持ちよね」精一杯の嫌味だった。

言葉は大好きだったが、言葉と関わる職業に就くことなんて、考えもしなかった。わたしは実用性を重んじるブルーカラー家庭の娘。言葉なんてしょせんは趣味。それで快適な暮らしをさせてもらえるわけじゃない。というより、何千マイルも離れた場所で部屋に引きこもり、一日14時間本を読みふけって過ごし(でも、そう考えるだけで抗しがたい魅力を感じた)、まだ家族のだれも受けたことがない大学教育を無駄にする気はさらさらなかった。わたしは医者になる決意を胸に大学に進んだ。医者になれば安泰だし、脳神経外科になったあかつきには、読書をする時間もたっぷりあるはず。

未来のわたしの患者にとって幸運だったことに、わたしは有機化学のクラス(医者を目指す集団から、わたしのような不届き者を振り落とすためだけに存在するクラス)で落第した。大学の2年目は目標を見失った状態でスタートした。時間割には人文学のクラスがいくつかあるだけ。同じ寮の女の子が、レーズン・ブラン・シリアルを食べながら、どんな授業をとるのか聞いてきた。「ラテン語」わたしは抑揚のない声で答えた。「宗教哲学、中世アイスランドの一族のサガにおける口語……」

「ちょっと待った」相手がさえぎった。「中世アイスランドの一族のサガ。中世アイスランドの一族のサガ、ですって?」彼女はスプーンを置いた。「それがどんなに馬鹿げて聞こえるか、あんたにもわかるように、もっかい繰り返すよ。中世アイスランドの一族のサガ」

確かに馬鹿げて聞こえたが、有機化学よりもはるかに面白そうだった。医学部進学課程に在籍した経験から学びがあったとすれば、わたしは数学とはそりが合わないということだ。「わかったよ」朝食をふたたび食べはじめた彼女が言った。「そのクラスってあんたの大学の負の遺産なんだ」

***

中世アイスランドの一族のサガとは、北欧からアイスランドに渡った初期の定住者たちの物語を集めたもので、その多くは歴史的にも検証可能な出来事に基づいているにもかかわらず、イングマール・ベルイマンが書いたソープ・オペラみたいな内容だ。一族は何世紀にもわたって恨みを抱きつづけ、男たちは政治で優位に立つためなら平気で人を殺し、女たちは一族の名を高めるために夫や父親を利用しようと目論む。人々は結婚や離婚を繰り返し、結婚相手はおしなべて不審死を遂げる。ゾンビも出てくるし、「タラ好きのトルグリム」だとか、「鼻ぺちゃのケティル」という名の人物が登場する。医学部進学過程が失敗に終わったことで受けた痛手を癒してくれるものがあるとすれば、それはまさにこのクラスだった。

だが、わたしがもっとも興味をそそられたのは、担当教授(その端正に整えられた赤いあご鬚と、名門大学出とわかる身のこなしで、サガに登場していたらまず間違いなく「ツイードのクレイグ」と呼ばれたであろう人物)が古ノルド語の名前の発音を解説してくれた授業だった。

わたしたちはHrafnkell〈フラヴンケル〉という名の主人公が登場するサガを読みはじめていた。ほかのクラスメートと同じように、わたしはこのアルファベットの不幸なよせ集めは「フローファンクル」か「ローファンケル」と発音するのだろうと思っていた。「そうじゃない」と、教授に言われた。古ノルド語には英語とは異なる発音のルールがある。Hrafnkellの発音は……彼の口から飛び出した音を、ここにわたしが使える26文字のアルファベットで記すことは不可能だ。「Hraf」の部分は、喉を使って巻き気味に「フラァップ」と発音する。息を切らして咳込んでいる短距離走者を呼び止めて、“crap”〈糞〉\ˈkrap\と言ってもらうように。「-n-」は飲みこむような不明瞭な音で、華麗な「-kell」の発音を控えた小休止。次に、“blech”〈げー〉\ˈbleḵ\と言っているところを想像してほしい(コマーシャルで、ストロベリー・チョコボンブ・クランチではなく、蒸したブロッコリーの皿が出されたと気づいた子どもが発する声だ)。そして、\bl\の部分を“kitten”〈子猫〉の\k\の音に替えてほしい。それが、“Hrafnkell”の発音だ。

だれも最後の音を正しく発音できなかった。クラス全体が、猫が毛玉を吐きだすときの音を立てているみたいだった。教授が「フッ、フッ」と発音してくれるのだが、学生が律儀に真似しようとしても「グヒッ、グヒッ」になってしまう。「身体中につばを吐きかけてるみたい」と、ある学生が不満げに言うと、教授の顔がぱっと明るくなり、嬉しそうに言った。「そう、それでいいんだ。わかったじゃないか!」

古ノルド語で単語の末尾にふたつ重なる「l」のことを「側面摩擦音」というのだと教授は解説した。「え、何?」わたしは思わず口に出してしまった。すると、教授はもう一度言ってくれた。「無声歯茎側面摩擦音」つづけて、それはウェールズ語でも使用されると解説されたが、わたしは上の空で、その言葉を頭の中で反芻していた。無声歯茎側面摩擦音。声に出して発音するのに「無声」、だなんて。しかも、発音するときは、煙が出ないはずの噛み煙草から立ちのぼる一筋の煙みたいになるよう「側面から」、意識する。それに「摩擦音」、ですって? それって、どうしようもなく、すっごく、そそられるんですけど!

***

わたしは授業が終わると、教授のところへ行った。そして「わたし、これを、--アイスランドの一族のサガと、変わった発音と、その他すべてを--専門にしたいんです」と告げた。

「中世研究にしてはどうだろう?」と教授が提案した。「まずは古英語から始めるといい」

次の学期が始まると、わたしはほかの20名の学生と共に、リベラルアーツ・カレッジか、作戦司令室が出てくる戦争映画でしかお目にかかれないようなご立派な会議用テーブルを囲んでいた。同じ教授がわたしたちに古英語の初歩を解説している。古英語とは、近代英語の曽祖父で、西暦500年から1100年あたりにイングランドで話されていた。一見、酔っぱらって倒れたドイツ語みたいで、おまけに余分な文字がいくつか入っている。

Hē is his brōðor.

Þæt wæs mīn wīf.

Þis līf is sceort.

Hwī singeð ðes monn?

だが、声に出して読んでみると、家系的類似がすぐにわかる。

He is my brother.〈彼はわたしの兄弟だ〉

That was my wife.〈あれはわたしの妻だった〉

This life is short.〈人生は短い〉

Why is that man singing?〈なぜあの男は歌っているのか?〉

わたしたちは翻訳を頼りにたどたどしく進んでいった。教授は続けて古英語の発音のルールを説明した。わたしたちが使っている『ブライト古英語文法辞典』 には、便利だが、とても難解な発音のセクションがあるという。すると、クラス全員が一斉に調べはじめた。

だが、最初の翻訳練習で感じたもやもやが、わたしの脳裏でくすぶっていた。“Why is that man singing?”この文をしげしげと見つめ、どうしてほかの文は翻訳とぴったり合っているように感じるのに、この文だけはしっくり来ないのか考えた。

そういうもやもやを感じるのは、はじめてのことではない。高校のドイツ語のクラスで、“Vater”〈父親〉、“Mutter”〈母親〉、“Schwester”〈姉妹〉という言葉が、“father”、“mother”、“sister”のアーミッシュ版みたいだということに気づいたときもそんな感じがした。ラテン語で、“amo”、“amas”、“amat”と語形変化をつぶやいていて、「愛する」とか「愛人」という意味を持つ“amour”という英単語が、「愛する」という意味のラテン語の動詞“amare”にそっくりだと気づいたときも。授業が終わるのを待って、教授に“Hwī singeð ðes monn?”の翻訳について質問した。教授はそれが文字通りの、一語一語対応する翻訳ではないことを認めた。それだと、“Why singeth this man?”になる。ますますもやもやした。シェイクスピアが、現代では使われない特定の単語を使っていたということはなんとなく知っていた。“singeth”もそのうちのひとつだ。でも、わたしはなぜそういう古い形が、現在のものと異なるのか、考えたことはなかった。英語は英語、そうでしょう? だが、英語は流動的なものなのだということを、わたしは急速に学びつつあった。“singeth”とはなにも、シェイクスピアの作品を高尚で優美なものにする効果を狙って使われたのではない。16世紀後半には、「歌う(sing)」ということを表す、ごく一般的な、ありふれた言い回しだったのだ。そして、それがたまたまアングロ・サクソン系の言葉の名残だったということだ。“singeth”が三人称として使われていた期間は、“sings”よりも長い。

それからの数年間、わたしはできるだけ素早く手当たりしだいに言葉に食らいつくようにした。散らばったポップコーンをむさぼり食う犬みたいに。“sing”と“singeth”の形がかけ離れていることは深く考えずに呑みこんだ。ひたすら「英語のくそったれ」と思いながら。だが、クラス全員が苦しめられ、怒りを抱かずにはいられなかった英語の奇妙な不可解さは、じつは不可解でもなんでもない。英語の起源を辿れば、すべてがつまびらかになる。

それ以来、わたしは憑かれたようになった。言葉の痕跡を古英語という粗野な剣と盾の向こうに、中英語のシーソーがきしむ音に、そして、シェイクスピアのきわどい暗黙の了解のなかに探った。たとえば、“supercilious”〈傲慢な〉という言葉を選び、その裏側に、洗練された、長母音のラテン語やギリシャ語が見つかるまで、根気よくいちゃもんをつけた。かつて“nice”〈よい〉には“lewd”〈みだらな〉という意味があり、“stew”〈シチュー〉には“whorehouse”〈売春宿〉という意味があったことを発見した。わたしはウサギの穴に落ちただけではなかった。遠くに穴を見つけるやいなや、全速力で頭からまっさかさまにそこに飛びこんだのだ。学べば学ぶほど、わたしはこの快活で、野性的魅力に溢れた言葉の娼婦のとりこになった。

こぶしをぎゅっと握りしめて、わたしはそういう来歴をスティーヴ・ペロー相手にごく端的に、雄弁に語ろうとしていた。冷や汗をかきながら延々とまくしたてるうちに、求人広告に応募して以来おそらくはじめて、自分はこの仕事をどうしても手に入れたいのだと思っていることと、はっきりいってしゃべり過ぎだということにも気づいた。

わたしは話すのをやめ、息を止めて前のめりになった。「わたしはただ……」まるであたりに漂う知性をかき集めるかのように、目の前で両手をひらひらさせて言いかけた。でも、言葉にならない。ありのままの、心からの真実がそこにあった。「わたしはただ、英語が大好きなんです」一気にまくしたてた。「大好きなんです。心底愛してます」

スティーヴは大きく息をついた。表情を変えずに「なるほど」、と答えた。「英語にあなたほどの情熱をお持ちの方はなかなかいませんよ」

3週間後、わたしはメリアム・ウェブスター社で編集補助として働きはじめた。

(続)

詳細はこちら↓

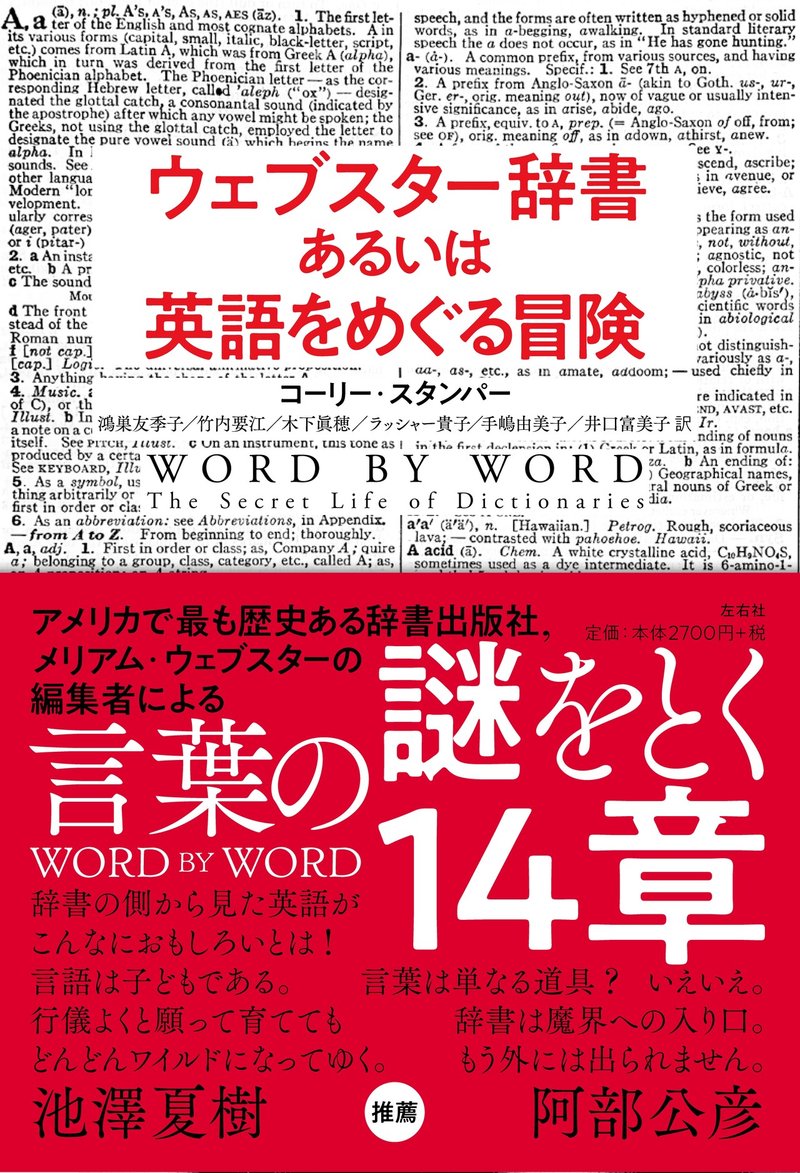

『ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険』

著:コーリー・スタンパー

訳:鴻巣友季子、竹内要江、木下眞穂、ラッシャー貴子、手嶋由美子、井口富美子

装丁:松田行正+杉本聖士

定価:本体2700円+税

46判上製/360ページ

2020年4月13日発売予定

978-4-86528-256-6 C0080

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?