#7 対話は続くよ、どこまでも〜わたしたちの民主主義/『選挙活動、ビラ配りからやってみた。「香川1区」密着日記』特別企画

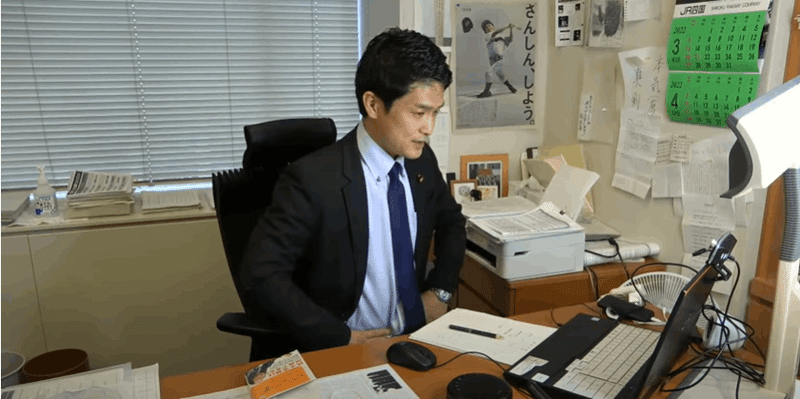

対話型の街頭演説「青空対話集会」で、市民とのコミュニケーションを行う立憲民主党の小川淳也さん。衆院選が終わってからも続く対話集会の様子を、和田靜香さんがコツコツ記録していきます。対話の先に何が見えるのか?『選挙活動、ビラ配りからやってみた。「香川1区」密着日記』とあわせてお楽しみください。

3月8日(火曜日)晴れ

今回はオンタイムで参加できず、後からYouTube配信を見た。なので出席人数は不明。また、これまでオンラインになってから毎回1時間の開催だったのが、30分に短縮された。見て思ったのは、30分でちょうどいいのでは?ということ。理由は後から。

さっそく質問の概要。

1 小川さんの政策や国会質疑を広めたいので、1分程度のショート画像を作ってTikTokにあげてもいいか。

2 ウクライナで原子力発電所が攻撃対象になったことから、海の周りに原発が並ぶ日本はいち早く地産地消の循環型エネルギーに変えて欲しい。有事のことを考えたら再稼働はありえないと考える。

3 自衛隊が防弾チョッキをウクライナ政府に提供することはどう思うか。

4 知人に自衛隊員がいて心配している。岸信夫防衛大臣の言う、自衛隊が他国領域に侵入して空爆することも選択肢となる「敵基地攻撃能力」は日米安保の役割分担や憲法に違反しないか。

5 日本の教育は戦後変わらず、平均的でそつなくできる従属的、利己的が良しとされる。受験をうまくクリアして出世することが目的で多様性がない。ゆえに社会に関心が薄い。こうした教育のあり方をどう思うか。

6 ロシアによるウクライナ侵攻について。ロシアが一方的に悪いというのには疑問がある。ウクライナがNATOに加盟するというNATO拡大路線、核配備がそもそもの間違いでは? ウクライナが中立を保つことで停戦が可能になる。どう思うか。

7 選挙対策を自分なりに考えてみたので聞いて欲しい。もっと情報発信して欲しい。

8 立憲民主党は野党第一党にも関わらず埋没している。与党・他野党と違う政策、明確なメッセージを出して欲しい。他の党はここが違う、ここが間違っていると臆せず発言してほしい。

どんな情報を選び取るか

今回もウクライナ関連の質問が目立ったが、質問6には、小川さんが思わず熱くなった。

質問は「(元外交官で評論家の)孫崎亨さんの外交の考え方を信頼している。今回のウクライナのことに関して孫崎さんがツイートしていて、今の日本の政治や言論はロシアが悪いと一方的に総攻撃しているが、ウクライナ侵攻に至ったのは、ウクライナがNATOに加盟して短距離中距離の核弾頭ミサイルを配備するというNATOの拡大路線があるからで、ウクライナが中立で核配備されなければ停戦は可能ではないか」というもの。

これに対して、「今おっしゃったことは極めて重要で、元々東西冷戦が深刻だった頃は、東西の境界線は東ドイツの国境線上だったんです。その後、東西ドイツは統一し、NATO加盟国となりました。さらにNATOに対峙していた旧ソ連を中心とした安全保障の枠組みであるワルシャワ条約機構に属していたポーランド、ルーマニア、チェコスロバキアという国々がその後続々とNATO加盟国となり、今度はウクライナということですから、地政学的にも注目する必要があります。つまりモスクワは広いロシアの中でかなり西に位置してヨーロッパを向いている。ウクライナとは目と鼻の先です。モスクワの心理を考えれば人間同士ですから、非常に気にかかる。一般論で言えば、そういう視点は重要です。しかし、だからと言って今回の侵攻が正当化されるとか、許されるかというと、まったく別問題です。侵攻自体にはきわめて厳しい態度で、厳然たる姿勢で臨みたいと考えています」と答えた。

質問6の方の言うツイートとは孫崎氏が5日に書いた「現在ロシア要求の最大は、ウクライナに核兵器を配備しない事(NATOの不拡大)。1997年ロ・NATO間の合意で拡大領域に核配備を行わない約束。同様事を今ウクライナ対象にすればいい。米国・NATO側はこれを拒否。ここが最大の問題。何故拒否しているか考えたらいい」だろうか。

(https://twitter.com/magosaki_ukeru/status/1499882066741444609?s=20&t=TzjPczbW0_aOc629vwpO8g)

孫崎さんのツイートの真偽は分からないが、戦争の原因などの重要な事柄の情報源をツイートに求めて発言されていることに、私は多少ならずとも危険性を感じた。

たとえば「戦争はイヤだ、止めて欲しい」というような心情的なものを引用するのは問題がないだろう。また、たとえ「戦争にまつわるこれが真相だ」的なツイートをご自身のアカウント内で、それぞれの責任においてリツイートしたり、いいねを押すならまったく構わないと思う。

ただ、「戦争にまつわるこれが真相だ」とするツイートを基に、公の場で発言することには私個人は怖さを感じてしまう(質問者さんを責めているわけではありません)。

今は情報が様々飛び交う時代。ましてや戦争となれば、それは激しくなる。真実からフェイクまで情報が色々飛び交い、それが本当かどうかを確かめるには、時間をかける必要があるように思う。だからこそ質問をしているんですよ!とみなさんは思われるかもしれないけれど、質問に引用する言葉の裏付けを取ることも、実はすごく大事なことだ。特に、事は戦争だから! すごく、すごく、慎重になって然るべきなんだと私は思っている。

そう言いながら私自身、この戦争の背景をよく分かっておらず、本を読まなければ!と思いながら、時間が過ぎてしまっている。岩波ジュニア新書の『ヨーロッパ史入門 原形から近代への胎動』(池上俊一)と、朝日新書の『第二次世界大戦秘史 周辺国から解く 独ソ英仏の知られざる暗闘』(山崎雅弘)が分かりやすくてお勧めだと聞いたので(って、これもツイッターで知ったんですがね。ハハハ)読んでみたい。

情報をどこから取るか? それは正しいか間違っているかを調べること。それが政治の問題を考える上で大事なことだという認識をみなさんと共有したいと願います。そりゃ、面倒だけど。

ワン・オブ・ゼムではいられない

さて、毎回この対話では、政党のあり方についての提言的なものが多く寄せられるが、今回も最後にそれがあった。

質問8は「参院選に向けて、立憲民主党は野党第一党にもかかわらず埋没している。野党はそれぞれバラバラで、それを一つにまとめようとして立憲はひたすら苦労し、他の野党への批判も控えている。その間に日本維新の会や国民民主党は自分たちの違いを強調し、人を蹴落としても目立とうとしているように私には見える。 立憲は野党第一党として、自民党とは違う! 維新の言うような『身を切る改革』なんかとは違う! 他の野党のここが間違っている!というところを臆せず、ためらわず、言って、具体的に明確なメッセージとして出して欲しい」というもの。

これには小川さんが膝を打って答えた。

「きわめて適切かつ重要なご指摘をいただきました。その点こそが私たちが今、自問自答している点です。これまで私は旧民主党時代を含めて、不動の野党第一党に属していました。『あなたたちはナニモノなのだ?』という問いが発せられることもなく、業界第2位とはいえ、不動の総合百貨店、やがては自民党に代わりうるスペアとして選択肢として存在しているというある種の自負、自信があったわけですが、今はそういう意味では野党全体が流動化しており、ときおり支持率では他党の後塵を拝することもあり、不動の野党第一党の地位がゆらいでいる。ある意味アイデンティティー・クライシスを感じるところがあります。

そこで専門店化、ブティック化していく、多々ある野党のうちのワン・オブ・ゼムという路線もあるのかもしれませんが、私はやはり確固たる野党第一党として、政権に変わりうる存在としていることで、国民に選択肢を提供したいという思いがありますのでそこは踏ん張りたいところだと思います。

他の野党を攻撃する、批判する、違いを強調する野党第一党としてのあり方も現状求められているという議論も十分説得力があると思う半分、しかしもう半分は自分たちに自信としっかりとした基盤があれば、他党を批判するまでもなく、今の政権の問題点や、この政権に変わりうる存在としての提案や、国民に対する訴求ができる。野党第一党としての貫禄、余裕、ゆとりが本来はあってしかるべきだと思います。

そして今、野党第一党の不動のプレゼンスを失いかけており、そういう意味で危機にあると感じています。今のご指摘を踏まえたうえで、今後私たちがどうありたいか、日本政治にとってどうあるべきか?を考えたい。機敏に、しかし尻軽にとられることないようにしていきます。普段抱えている問題意識そのものでした」

今、野党政治が混乱する中で、要の野党第一党の政調会長による正直な本音を引き出した8の方の質問は、これぞ質問力の勝利というか、そんな風に感じた。

ちょっとだけ能動的になろう

さて、私は質問力ということをこの対話集会が始まってからよく考えている。質問するって、けっこう難しいよね? だいたい、知らない人たちの前で質問するって恥ずかしい。だからだろう、このオンラインの対話集会が始まってから、質問する方々は徐々に固定されてきた。10問の質問があれば、半数以上は「いつもの方」からのもの。質問それ自体も玉石混合で、持論を滔々と申し述べる方がいたり、陰謀論めいたものもある。小川さんはそれを「すべて社会」として受け止めているが、どうだろうか、本音を言えば私は、段々とダレてきたなぁ~と感じている。だから、ズルズルとそれを1時間続けるより、30~40分に時間を縮め、新規の方を中心に質問をしていくように変え、より多様で、新たな視点の意見がサクサクと申し述べられていくべきじゃないか? それがうまくいかなければそれはそれでまた考える。あきらめず、常に考え、進める。

この日の対話集会の最後に小川さんが、

「平日昼間だとご参加される方が常連、固定化してきて、新規の方が少ないのがジレンマです。しかし私は日本の政治文化を変えたいんです。国会に籍を預かった人間が、誰彼かまわずコードをオープンにして、一時猥褻な画像を放り込まれたりしてご迷惑をおかけしましたが、声をお聞きして思いに触れることを実践することが大事だとこの姿勢をつらぬいていきます。今日は時間がなく、30分になりました。でも、時間がないから止めるよりも、30分でも時にはリアルの場(屋外開催)も含めてとにかく継続していくことを第一義にしたい」と話した。

私もそう思う。小川さんはこの集会を通じて「日本のずいぶんと時代に遅れてしまった政治文化を変えたい。それがやがて政治勢力、有権者意識、政策の体系を変えて時代にふさわしい政治が作られ、そのことが次世代にも責任を果たすこと」を願っているという。私もここが民主主義の実験場のように感じていて、対話を重ねる先に何があるのか見たいと思っている。

ただ、対話を重ねるには、私たち主権者側が「賢明な主権者」になる必要があることもまた、自ら肝に銘じたい。どうしたら対話を育てられるか? どうしたら学びを得られるか? そうした問いかけを自らにする。漫然としているだけでは対話は育たないし、賢明な主権者にはなれないし、民主主義は育たない。

民主主義を育てるには手間暇がかかる。能動的に、自分が、知ろう、学ぼう、考えよう、変えようという意識を持つことがすごく重要だ。そんなの面倒だ、やりたくない。そう思ってしまったら、それは民主主義の負けだ。今、日本も、世界も――ああ、戦争が起こり、民主主義は決定的な危機にある。危機のまま放置していいのか? やがて独裁主義の世界となり、窮屈に、不自由に、奴隷のように生きるのでいいのか? 今がその分岐点なんじゃないか? 今こそ、学び、動くときじゃないのか?

そんなことをつらつらと、後追いで見たりっけん青空対話集会で考えた。ここは民主主義を育てる場。それには手間暇も、葛藤も、迷いも、悩みも生じる。真剣にやりましょう。楽しく。あなたにも私にもきっと出来るはず。ほんのちょっとだけ能動的になろう。私たちには冷笑している時間なんて、もうないのだから。

ああ、私って真面目だなぁ(自画自賛)。ワッハハハ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?