「自己理解」に取り組んだら、暗黒期を抜けて毎日がハッピーになった話

お久しぶりです!LabBaseに入社して約1年が経過した榎(実は田村になりました)です。

1年間の振り返りを兼ねてnoteを久しぶりに書いてみたいと思います。

暗黒期

なぜ暗黒期が始まったのか

いきなり暗い見出しですが😭下記のような目標を胸に勢いよくLabBaseに飛び込んではみたものの、実は入社して数ヶ月経過した頃から思ったような成果を出すことができず落ち込むタイミングが増え、私にとって「暗黒期」に突入していました。

死ぬまでに=文字通り自分自身が死ぬまでに

日本を変える=影響範囲が大きい

チアリーダー=本気で頑張る人を本気で応援するご機嫌な人

悩み始めたきっかけとして最も大きかったのは「自分と周囲を比較していたこと」でした。

自分の責任を果たしながら新しいことに挑戦したり、積極的に浮いているボールを取りに行って影響範囲を広げているメンバーを間近で見た時、

「なんで自分は同じようにできないんだろう」

「〇〇さんならもっと上手くやれるはずなのに」

と常にマイナスな感情に負けていたような気がします。

人にも環境にも恵まれていることを理解していたからこそ言い訳できず、とにかく自分の「弱み」に目を向けて自信を失くしていた時期でした。

何をするにも自信がなくて、意思決定する立場からはもちろん逃げましたし、そんな自分が悔しくて仕事中急に泣き出したりしたこともあったな〜と思い出します(リモートで良かった!)。

変わろうと思えたきっかけ

暗黒期を抜け出すきっかけになったのは、LabBase内で新規事業に携わっている母袋さんとの1on1でした。

2022年6月、私の入社エントリを読んでくださった母袋さんが1on1を申請してくださったことがきっかけで、母袋さんと私の定例1on1が始まりました。

本当にこの入社エントリ、私が書いた?と思うくらい当時の自分は凹んでいたので、初対面にも関わらず「母袋さん…挫折した経験…ありますか…?」と質問した記憶があります。

そんなきっかけからスタートした母袋さんとの定例1on1(約20回!)で学んだこと・教えていただいたことを中心にここからは振り返っていきたいと思います。

ステップ1:自分の特徴を理解する

なぜ自己理解が大切なのか

母袋さんから最初に教わったことは「自分の特徴を理解すること」の大切さでした。

"現代最強マーケター"こと森岡毅さんは、キャリアにおいて自分自身でコントロールできる"変数"として下記を挙げていらっしゃいます。

①自分の特徴を理解すること

②働く環境を選択すること

③特徴を武器に変えて磨いていく努力

母袋さんとの初回1on1で、今の私は「苦手はクリアになっているのに得意は自覚できていない、なんとも損な状態」であり、自己理解に突破のヒントがありそうと分析していただきました。

「自分の特徴を理解し、信じて、活かそうと努力すること。これだけで毎日をより楽しく過ごせるようになる。」という母袋さんの言葉がすごく当時の自分に刺さり、週に1回の定例1on1をセットしていただき、アドバイスをいただき始めました。

「囚われ」を理解する

1on1の中で最初に取り組んだのは、自己理解の一環としてエニアグラムのテストを受けることでした。

エニアグラムとは、9個の点を持った円周と、それらの点をつなぐ線から成り立つ幾何学図形のことです。 人事の領域のエニアグラムは、この幾何学図形をシンボルとして性格判断に応用したものを指します。エニアグラム診断には、9つの性格タイプがあります。

すぐにできるテスト(そして無料!)だったため即受講したところ、自分は「タイプ2:献身家」であることが分かりました。

ピンとくる部分と来ない部分があったものの、「囚われ」に関する記述を読んだとき、まさに今の自分だ…とものすごく腹落ちしました。

普段生活していて、他の感情・思考に比べて何度も感じやすい・にじみ出てくるものが「囚われ」です。

いつも周りの人のことを最優先で考えて、自分のことは後回しにしてしまう献身家。

「私には、価値がないのかもしれない…」

「周りから、自分は必要とされていないかも…」

そんな気持ちを隠すために、プライドに囚われてしまうんです。

これは自分でも驚いたことですが、マイナスな感情が生まれた時に「どうやら今の自分は囚われに陥っているらしい」と認識できただけでもすごく楽になったことを覚えています。

マイナスな感情をそのまま受け止めるのではなく、「囚われが出てきたので対処が必要です」と客観的に線引きをすることができるようになったためです。

これまで暗黒期だったとは思えないほど前向きな文章を、全社のLookback(振り返り) チャンネルに投稿するくらい変化することができた期間でした。

ステップ2:資質を知る・満たす

自分の「資質」を知る

ステップ1の学びを通して「自己理解」の大切さを認識することができ、気づけば暗黒期は終わっていました。

母袋さんとの1on1も「強みを活かす」というテーマに変化していった中で、ストレングスファインダー®という自己理解の一助となる診断を紹介していただきました。

クリフトンストレングス®(ストレングスファインダー®)とは、米国ギャラップ社の開発したオンライン「才能診断」ツールです。Webサイト上で177個の質問に答えることで、自分の才能(=強みの元)が導き出されます。

クリフトンストレングス®(ストレングスファインダー®)における「才能」は次のように定義されます。

『無意識に繰り返し現れる思考、感情、行動のパターン』

すなわち、自分の思考、感情、行動の「特徴」そのものが「才能=強みの元」だと言うのです。

こちらは有料の診断でしたが、自己理解を通して良い変化を感じていたこともあり即購入・即受講しました。

受講すると上記のように、34個の「才能=資質」が順位付けされます。

これを見た時「やっぱり分析思考が低いからデータ分析が苦手なんだ」、「慎重さが低いからすぐ行動してしまい、リスクを検討し切れていないのかも」など、まずは30番代の下位資質に目がいった記憶があります。

母袋さんからは「弱みの資質が必要そうな目標も、自分の強みをうまく活かして登り方を変えられる」というアドバイスをいただきました。

・基本的な資質は変えられない可能性が高い(正確には、強烈な体験があれば変わるが、変わりづらい)

・しかし、アプローチする方法は変えられる。というより、弱みを使わず強みを使う道を選べるという表現が正しい

・本末転倒なのは、「これは私の弱みなのでやりません」というもの。

弱みとわかっているなら、弱みを使わないでもゴールに辿り着くにはどうすればよいか?という思考が大切。

自分が熱中している・楽しいと感じる時に、ストレングスファインダー®のレポートを見返してどれに当てはまるか考えていくと、大体TOP10のどれかが活用できている状態になっていたことも発見でした。(もちろん逆も然り)

少し時間はかかりましたが、「自分が持つ資質」ついても日々の行動や思考と照らし合わせて振り返ることで徐々に理解が深まっていったように思います。

(自分1人でできた訳ではなく、この期間も毎週母袋さんと1on1をして「こんなことがあったんですが、多分ポジティブと社交性が作用していたように思います。どうでしょうか?」などひたすら一緒に考えていただきました笑)

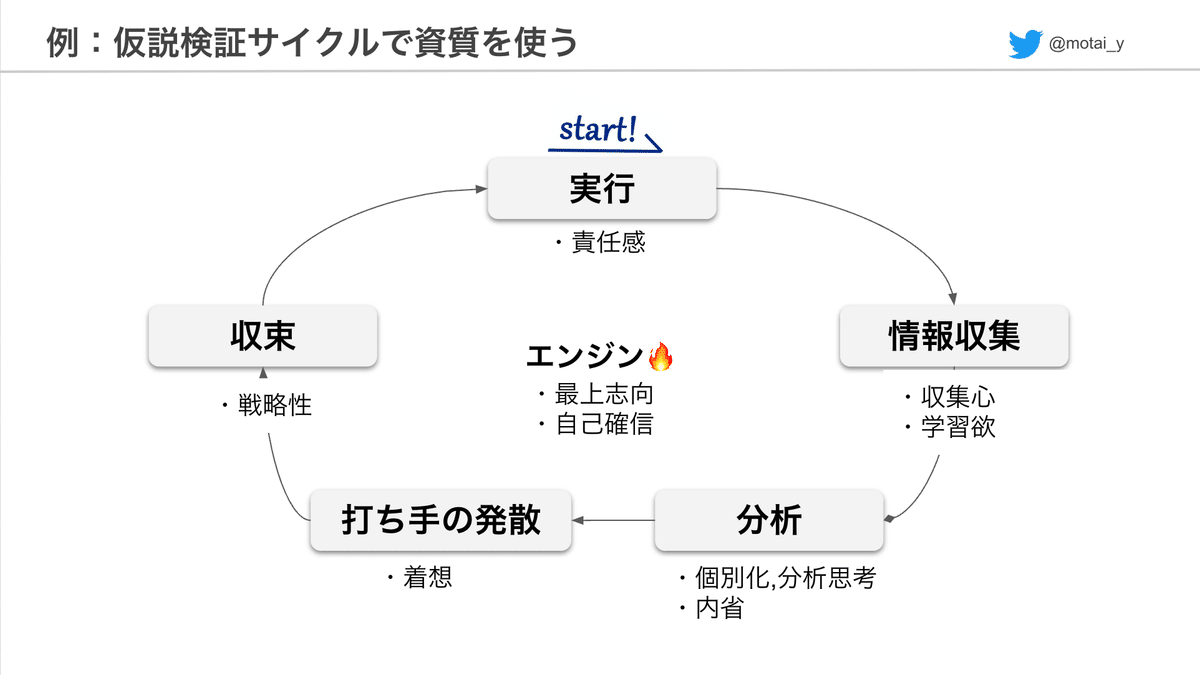

資質を「満たす」

自分の資質に対する理解が深まってからは、「資質を満たす」という考え方を教えていただきました。

強みである資質は「活かす」のではなく、「満たす=資質が喜ぶ行動をする」という考え方だそうです。

この考え方をする上で必要になったのは「普段取り組む業務の中でどのように資質を満たすのか」というストーリー作成でした。

ストレングスファインダー®を受講したタイミングで、母袋さんご自身が資質を活かし、満たすためのストーリー(強みの弾み車)を見せていただきました。

ただ、自分なりに弾み車を描こうと思ってもどうもピンと来ず…。ここでもヒントになったのは「自己理解」でした。

上段で自己理解が深まったので感情を客観視できるようになり、暗黒期を抜けました〜、とサラッと記載しましたが、もう1つ大事なポイントとして「自己開示をして、周囲の方に理解してもらえた経験」がありました。

ちょうどストレングスファインダー®を受講した頃、私が所属しているセクションでチーム編成が変わり、私と全く逆の資質を持っていると後に気づくことになる尾崎リーダー(とても仲良し)とのやり取りが増えていきます。

尾崎リーダーは分析思考や慎重さの資質が高く、私はポジティブや社交性の資質が高いです。

具体的な違いでいくと、尾崎リーダーは「課題を解決するためにこの方法は適切か」判断しようとしているのに、私は「みんなで前向きに頑張ることが大切だから、定性的な面も含めて」主張をしていました。

前提が違っていたため認識が揃わないタイミングもありましたが、母袋さんとの1on1を通して言語化できた自分の資質を尾崎さんに共有していく⇆尾崎さんもストレングスファインダー®を受講して下さり、同じように自己開示をしていただくやり取りの中で、お互いの資質をリスペクトしながらコミュニケーションが取れるようになりました。

おそらくここで満たされた私の資質は「共感性」であり、共感性が満たされている環境ではそれ以外の資質も発揮しやすく、逆に共感性が満たされていなければそれ以外の資質も発揮できないと気づくことができました。

ステップ3:強みを活かすストーリー

強みのピラミッド

長くなりましたが、いよいよまとめに入っていきます。

自分がストーリーを描く上で「根底の資質が満たされると、付随して他の資質も活かす(満たす)行動が取りやすくなる」と気づくことができたため、私は「強みのピラミッド」でストーリーを表現しました。

「全ての原動力」が満たされている環境で、「ワクワクする仕事」に取り組み、「プレイヤー」「リーダー」とそれぞれの立場でどう資質を活用するのか、スライドを作成したことでより一層イメージが湧きやすくなりました。

自分にとって難易度の高い仕事が降りてきた時はこのスライドを見返して、「目標達成のために戦略性と達成欲を使おう」だったり、「まずは共感性が満たされる環境を作るために相互理解の場を設けよう」など、資質と紐付けて行動選択ができるようになり始めています。

これまではプレイヤーの立場としてピラミッドの左側を多く使ってきましたが、有難いことに自セクション内で機会をいただき、リーダー・マネジメントの立場として右側を使うタイミングも増えてきました。

上手くいかないことも、感情を客観視できずストレートに落ち込むこともありますが、「自分を変えたいと思って行動し、理解・応援してくれる仲間に出会えた」経験があるので、ピラミッドの右側チャレンジも楽しんでやっていこうと思います。

さいごに

ここまで読んでいただきありがとうございました。改めてこの期間に学んだことをまとめます。

1.「自分の特徴を理解し、信じて、活かそうと努力すること。これだけで毎日をより楽しく過ごせるようになる。」

2.「苦手と感じてしまう目標でも、自分の強みをうまく活かせば登れるはず。これは苦手・弱みに該当するのでやりません、と本末転倒にならないこと。」

3.「資質は"活かす"のではなく、"満たす"。資質が喜ぶ行動をすれば自然と強み使いになる。」

この振り返りを書きながら、自分がどれだけ多くのことを学ばせていただいたのか再認識することができました。偉そうに色々書きましたが、まだまだ学んでいる最中ですし、またすぐ壁にぶつかるだろうと思います。

ただ、以前からレベルアップした自分がどのように壁を捉えて対処していくのか楽しみでもあって、自力で乗り越えるのか、他の人の資質を借りて階段を作るのか、穴を掘って下から行っても良いし、そもそも本当に壁なのか考えるのも良かったり、これまでとは違う様々なアプローチが見つかる気がしています。

次回のnoteではさらにレベルアップした振り返りが書けたら良いな〜と思っていますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。

改めて、ここまで読んでくださりありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?