『昼も夜も彷徨え』トークイベント②こいつ敵に回したらヤバそう

では、この本の主人公、実在したマイモニデス=モーセについて、ひとつずつキーワードをたどりながらお話していきます。

【自由人モーセ】

これは、彼を代表するキーワードです。

彼の言葉や行動が、12世紀とは思えないほど、先進的で、破天荒なんです。前例にないことを平気でやっちゃうし、古い権威や慣習にはとらわれない。

彼が「何をやったのか」は、なかなか説明しづらいんですが、なんとなくまとめるとこんな感じでしょうか。

ユダヤ教の伝統的な戒律主義への批判・形而上学の立て直し

↓

★人間が己の「理性」で自由に生きていくための道しるべを示す

思想界のギアチェンジ。

「神学」と「哲学」(諸科学・数学含む)の融合

↓

●トマス・アクィナスなど中世ヨーロッパのスコラ哲学へ影響を及ぼす。

●広い意味での理性尊重・人間主義的なルネサンスの先駆け

いろんな意味で「思想界のギアチェンジ」を行った人で、これは中世の伝統的なユダヤ世界の中では、かなり勇気のいることだったと思います。

自由人とはいっても、宗教や政治や思想から何もかもニュートラルになった上での自由ではなく、彼の場合は、バリバリのユダヤ教徒のままで自由になる、という意味です。

現代でも、宗教論争や民族紛争はやまないわけで、そういう時に「平和」や「共存」という言葉が安易に使われますが、「宗教が違っても祈る心は同じ」とか「宗教の違いを越えて人間はひとつになれる」とか、そういう、ざくっとした平和思想では、具体的に目の前の争いを解決することはできない。

マイモニデスは、「宗教は違う。人間も違う。わかりあえないところはわかりあえない。否定も批判もする。迎合はしない。でもたとえ敵地にあっても戦わず、自分の信じるものを貫きとおす」という意味での自由人です。

だから、この物語の後半に登場する、イスラームの英雄サラディンがマイモニデスに言ったせりふ、「あなたと私は依って立つ世界が違うが、私はそれを不幸なことだとは思わない」という言葉にも、ぜひ注目してみてほしいと思います。

【放浪者モーセ】

最初に私がマイモニデスという人物に興味をもったのは、地中海の旅の途中でした。

そこで、マイモニデス=モーセの旅と、私の旅を重ねてみました。

私は、最初はサラディンの物語を書こうと思っていて、とにかくイスラーム世界はわからないことだらけでしたから、物語を書くなら、資料だけではわからない現地の空気を五感で感じて、実際に生活して、その生活体験をふまえて物語を書きたいと思いました。

サラディンは、主にエジプトとシリアを拠点にしていましたから、まず私はエジプトで1年暮らし、それからシリアで1年暮らし、そのあとに、サラディンと戦った十字軍のルートを逆走してみようと思って、地中海世界を旅しました。

で、この地図を見ると、モーセの旅(赤線)のスタートがスペインのコルドバで、ゴールがエジプトのカイロです。私の旅(青線)のスタートはカイロで、旅の終わり近くにコルドバにたどりつきました。ほとんど同じ距離を逆走してるんですね。

2週間ぐらいの旅行だと、観光客として行って帰ってこられるけれど、何ヶ月にもわたり、来る日も来る日も移動し続け、宿を探し、食べる所を探し…ということを繰り返していると、少しずつ頭と身体の使い方が変わってきます。感覚も敏感になる部分と、逆に鈍感になる部分が出てきます。そういう自分自身の中で起こる変化も、旅の風景のひとつだと思います。

放浪し続けると、否が応でもトラブルにも巻き込まれるし、己の身は己で守らないといけない。そうすると、どんな土地へ行っても自分の快適な居場所を自分で確保するための「マイルール」が自然とできてきます。

私はこの旅におよそ3年を費やしてるんですけど、マイモニデスは10歳の頃から30代後半でエジプトに落ち着くまで、ほとんど放浪と移住をくり返しています。今でいうと小学生高学年から結婚するまでの多感な時期に、これだけの放浪をした人間が、ただ学問に邁進し、信仰深くて、頭がいいだけの学者になるはずがない! と思いました。

時にはケンカにまきこまれることもあったでしょうし、当時はまさに十字軍の時代ですから戦争にまきこまれることもあった。そんな日々を何年も送っていると、精神的にも肉体的にもタフで奔放にならざるを得ない。何が大切で何が余計なものなのか、考え方もどんどんシンプルになっていく。

先ほど、「自由人」というキーワードをあげましたが、彼は宗教と医学が対立した時には、迷わず医学を優先するような自由な精神がありました。それも、こういう旅の中で培われた思想なのではないか? と思います。

【言葉の人モーセ】

モーセは学者です。学者にとって「言葉」は論敵と戦うバトル・アイテムです。

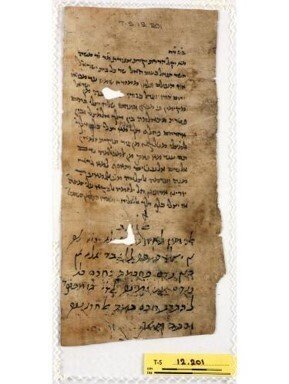

こいつ、相当ケンカっぱやい奴だな、敵に回したらヤバそうだな、と思ったことがあって。それは、彼の直筆原稿を見た時です。ちょっと、こちらをご覧ください。

(ケンブリッジ大学図書館所蔵)

マイモニデスの直筆原稿って山ほど残っているんです。これ、驚くべきことなんですよ。この時代から400年も後のシェイクスピアの自作の直筆原稿は、1枚も発見されていません(1つだけ、他の人の原稿に部分的に改訂を入れたものが残っているようです)。12世紀のマイモニデスの直筆原稿が山のように残ってるって、ほんと、奇跡なんです。どうしてそんなにたくさん残っているかというと、そのヒミツは本の中に書いてるので、ぜひ読んでみてください。

この画像は、いわゆる回答書簡で、レスポンサって呼ばれることが多いのですが、言ってみたら現代の「ヤフー知恵袋」みたいなものです。ユダヤの世界では、何か質問したいことがあると、誰でも自由に偉い学者とか、ラビと呼ばれる宗教的指導者に宛てて手紙を書くことができました。それに答えた文書が回答書簡で、これはユダヤ共同体の中で公開されます。

で、ちょっと見えにくいけど、これは上の3分の2が質問者の質問。下の3分の1がマイモニデスの返事です。こうして並べると、筆跡の違いがよくわかりますね。上の人がなんとなくかしこまって緊張してちまちまと書いてます。それに答えたマイモニデスの筆跡が、まあ、なんていうか、相当なクセ字で、荒っぽい。堂々として迷いがない。勢いがある。

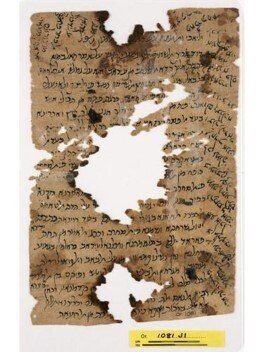

(ケンブリッジ大学図書館所蔵)

これは、物語の一番最後に出てくる「迷える者たちの道案内」で、アラビア語で書かれた哲学書です。これを見ると、ものすごいスピードで書いてるイメージ。あふれる言葉を片っ端から書いて、消す時はザーッと消す。なんだか、考えていることのスピードに、筆が追い付いていないような印象を受けます。

現代の研究者はマイモニデスの文書があれば、たとえそれが1文字でも、筆跡鑑定などでわかるのですが、専門知識のない私でも、たくさん見ているうちに、だんだん、あ、このクセ字はマイモニデスだー、ってわかるようになってきました。

こちらは、モーセの弟ダビデが書いたとされる手紙です。これ、すごく重要な手紙で、ネタバレになるから黙っておきますけど、この物語の第5章の「死者の町」で訳しているものです。破れた状態で残っているので、訳文も穴あきのままで訳しています。

この文字を見ると、クセ字で書き殴る兄さんとは違って、ていねいなヘブライ文字で1文字1文字、きちんと書いている印象を受けます。旅先で紙をムダにしないように、周辺の余白までぎっしりと書かれているんですが、ダビデは余白のある限り、〇〇さんによろしく、〇〇さんにもよろしく、と知り合いの名前を挙げられるだけ挙げていて、それだけでも心のやさしい、愛情深い人柄が伝わってきます。

この筆跡から、お兄ちゃんのモーセは、真面目で完璧主義だけどケンカっぱやくて、血の気が多くて、できたら敵に回したくないタイプ。でも本人は律儀すぎて苦労人だったんじゃないかな、とか。

一方、弟のダビデは、そんな兄をフォローしながらも、愛情深くて、心の優しい素直な感じかな、でも商人なんだから、計算高くて小狡いところもちゃんとあるよね、っていう人物像をむくむくと膨らませました。

こうやって、自分の旅の体験や、史料を見ながら、人物像をつくりあげていきます。

【ソウル・ヒーラーとしてのモーセ】

さて、4つめですが、これはスピリチュアルな意味ではなくて、当時の哲学者というのは、今と少し違って、宇宙というマクロコスモスから体内というミクロコスモスまでを統一的な法則で体系立てようとする、最先端の科学者でもありました。だから、当時の哲学者のほとんどはお医者さんです。

彼はまた、統合医療の先駆者とも言えます。

「ガレノスは身体を治療したが、モーセ・ベン・マイモンは心と身体の両方を癒す」という当時の言葉がありますし、モーセ本人も「治療するのは病気ではなく、病気を抱えている人間である」と述べています。

12世紀にして、うつ病(当時まだこの言葉はないので、憂鬱症/メランコリーですが)についても述べていて、その見識は今で言う認知行動療法に類似していて、広い意味でフロイトやユングの先駆者という見方もできます。また、衛生学を重視したという点ではナイチンゲールより700年早いですね。

これは、ある読者の方がレビューで書いてくれた言葉なんですが、「マイモニデスは、身体を病んだ者には医療を、魂や心が病んだ者には言葉を与えた」っていうの、すごくうまい表現だなあと感じました。それ全部をひっくるめての「魂の病人を救う医者」だったと思います。

*

次は、膨大なマイモニデスの言葉を、どうやって物語に落とし込むか、そのメイキングをチラ見せいたします。

本はこちら

電子書籍は1,100円で今すぐお読みいただけます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?