「つい」話したくなるインタビュー環境の作り方【準備編】

自立&起業に向けてチャレンジ中のさわです。

「書くこと」を仕事にしたいという思いから、「書く」+αのスキルが身につくスクールMarble(マーブル)に参加しています。

第2回目の授業はインタビュー講座の「取材編」。

前回の「企画編」に続き、講師は『書く習慣』が3万部を超えAmazonベストセラーになった、いしかわゆき(ゆぴ)さんです。

ベテランインタビューライターさんならではのリアルな情報がつまった、充実の内容でした!

▼1回目の受講レポートはこちら

取材同行できる環境に身を置いていないかぎり、現場の様子を細かく知ることはできません。「取材編」は臨場感たっぷりの貴重な情報ばかり。

講座後に出た「課題」では実際に受講生同士でインタビューし合い、「取材する・される」両方の立場を体験することになりました。

「百聞は一見にしかず」で、やってみてはじめて気付いたこと、ようやく理解できたことも。

今回は受講内容+参考書籍による学びと、体験を通して感じたポイントをまとめています。

「つい」話したくなる場とは

取材相手が「つい話したくなる」インタビューとは、どんなものでしょうか。

課題でインタビューを受けた体験をふり返ると、「思わずことばを継いで話をしてしまう」時は、相手が自分の話を全面的に受け止めてくれていると感じられ、安心している時でした。

「しっかり受け止めてくれる」

「自分の話を興味をもって聞いてくれている」

「この人なら自分の話を意図しない方向に書かないはず」

こんな風に取材相手が感じ信用してくれたら、心を開いて話をしてくれるはずです。学びを通して大切だと思ったのが、この「取材相手が安心して話しやすい場を用意し、その結果信用を得る」ことです。

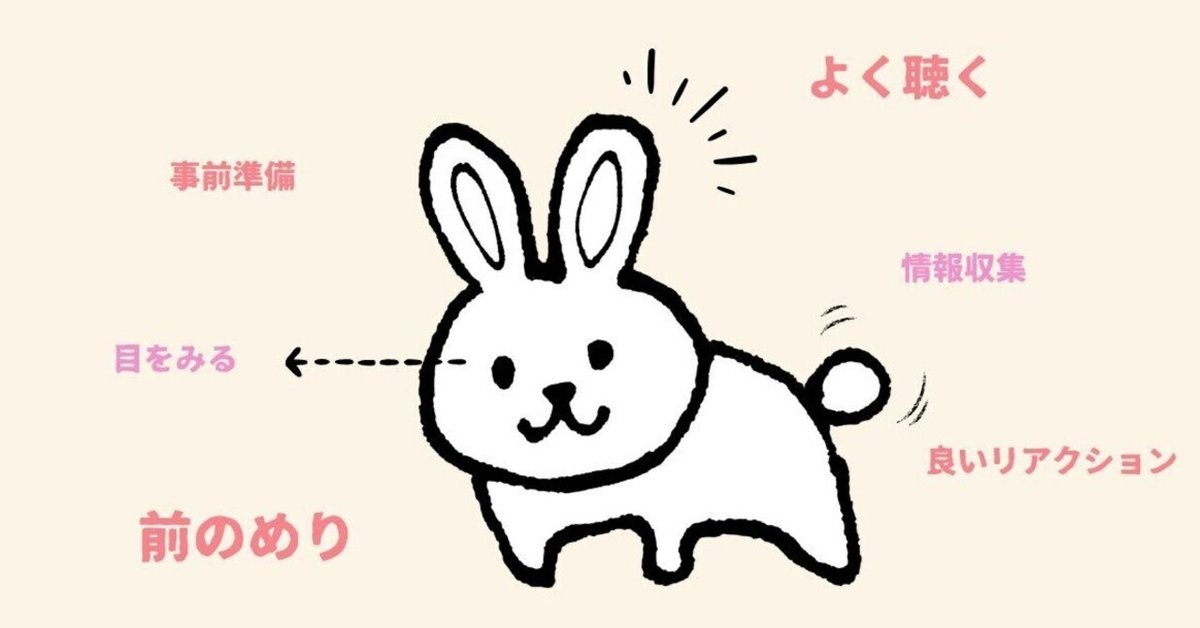

では、どうしたらそんな風に思ってもらえる「場」を作り出せるでしょう。ここでいう「場」は、取材場所のセッティングだけでなく、取材者の態度・言動・姿勢が作り出す雰囲気も含まれます。

そのために必要なことを【準備編】として、インタビュー前の「環境&モノ」「情報」「心」の3つの準備に分けました。

1.「環境&モノ」の準備

・落ち着いて話せる場所の確保

・撮影やヘアメイクの手配

・服装の配慮

・録音機器(+予備)、相手用の質問案コピー、メモ(年配者なら紙で用意)、名刺、付箋付き書籍(相手のことをしっかり調べたというアピール)、相手用の水(ボトルのラベルは剥がす)やストロー(リップが付くため)、ストップウォッチなど

「相手よりも早めに到着する」などの基本的なことはもちろん、取材が滞りなく進むように上記の準備を行います。

ずいぶん細かい部分まで気遣いをするように感じますが、ここまで相手のことを考えた配慮があれば安心感引き出し、信用を得やすいですよね。

2.「情報」の準備

・取材相手の出版物、過去のインタビュー記事、SNS、ブログ、関連する業界紙などを入念に調べる

・親近感を持って話しやすくするために調べた情報から自分との共通点探しをしておく

前回の「企画編」の中で「リサーチの大切さ」はしっかりと教えてもらいました。

取材対象者の経歴意外にも、SNSを使っているなら最新投稿のチェック(雑談で活かすため)なども大切な準備のひとつ。

ここで十分に取材相手のことを知り、興味を持つことができれば取材本番にそれが必ず伝わり、相手の良い反応として返ってくることになります。

3.「心」の準備

・インタビュー内容を優先度順に記したリストの用意

→「訊くべきこと」「訊きたいこと」に分け、優先順位をつけた自分用の質問リストを用意しておく

上記のうち、「2.情報の準備」の「共通点探し」と、「3.心の準備」の「優先順位を付けた自分用の質問リスト」は自分が課題のために準備してみて良かったことです。

2.は、「雑談」の時や質問を深める時にも有効で、3.はこれがあることで緊張の中でも先に進みやすかったと感じています。

万が一、質問中に焦って肝心なことを聞き忘れた・・・とならないためにも

あると自分が安心で、その落ち着きは相手にも伝わること。

質問者の焦りや動揺は取材そのものの印象に影響することにもなりかねません。心のお守りとして、あると良いと思いました。

目的は「楽しい対話」のために

ここまでみてきた3つの準備には、いずれも取材相手の信用につながる「配慮」がちりばめられています。準備がしっかりできれば、相手が安心して

話ができる「つい」話したくなる場の土台ができ上がるのではないでしょうか。

また、いしかわゆきさんから、取材本番のアドバイスとして「楽しむこと」を教えてもらいました。「1問1答」のかしこまった場にせず、楽しく対話すること。

「取材相手が安心して話しやすい場を用意し、その結果信用を得る」ことができれば、本番は自然と雰囲気が良くなり、「取材」よりも「楽しい対話」に近づける。また、万が一確認し忘れなどがあった場合、「追加取材」にも快く応じてもらいやすいと思います。

今回の学びを通して、細かな配慮や「楽しむ」という取材の姿勢が、そのままいしかわゆきさんが話題となるインタビュー記事を書き続けている理由につながるのだろうと感じました。

「入念な準備+楽しむ姿勢」で、自分でも自主企画のインタビューにトライしてみようと思っています!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?