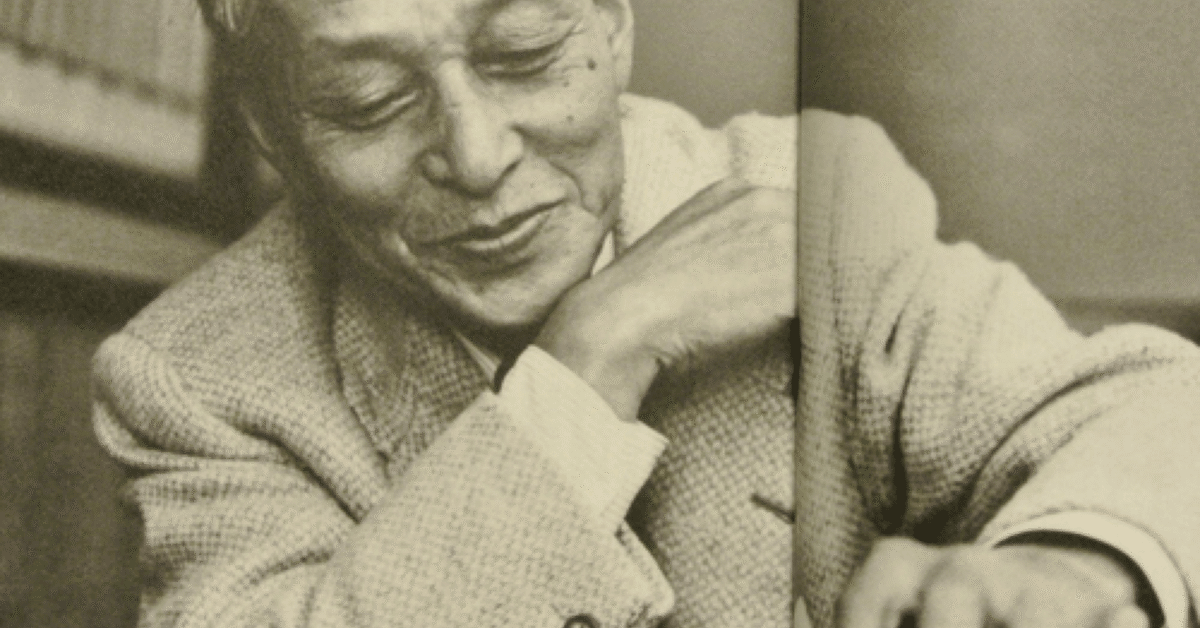

You Like Bohemian─小林秀雄(1)(2004)

You Like Bohemian

─小林秀雄

Saven Satow

Mar. 31, 2004

「これまで述べたこと全部からして結局、本書は、次のような人には、全く何らの参考にもなりえないであろう。すなわち、すでに自分の哲学や自分の哲学的方法について確信を持っている人。したがって、哲学に心を奪われ惚れ込んでしまうという不幸に見舞われた者の絶望感を、一度たりとも味わったことのない人。そして、哲学を学び始めた頃すでにもろもろの哲学が乱立しているのを見て、そのどれを選んだらよいのかを考えさせられ、結局、そこでは選択などが本来そもそも問題となりえないのだということを、少しも感じたことのないような人」。

エドムント・フッサール『イデーン』

一 『様々なる意匠』

江藤淳は、『小林秀雄』の冒頭部分で、「人は詩人や小説家になることができる。だが、いったい批評家になるということはなにを意味するであろうか」という問いを発している。しかし、批評家が権威を持ち始めたのは、神の死に基づく近代に入ってからである。

海野弘は、『〈モダン・アート〉とはなにか』において、資本主義の勃興によって批評家の重要性が増したと次のように述べている。

階級的保護を失い、現代の商品社会、広告社会に投げこまれたモダン・アートは、商品化を避けることができず、その差異性を示すためのことば(宣言、広告)を持たなければならなかった。モダン・アートの特徴である、ことばの重要性をそれは予告している。美術がこれほどたくさんのことばを持ったことはなかった。美術があって、それを語ることばがくるのではなく、むしろ、まずことばが発せられ、そのことばにうながされて、美術作品があらわれるといっていいほどだ。

このような、ことば(観念、記号)の先行性からして、批評がそれまでとは比較にならないほど大きな影響力を持つようになる。批評家はモダン・アートの秘密をにぎる権威として振舞うようになる。モダン・アートは難解であり、一部のエリートによって解読できるという神話がつくりあげられる。

日本では、明治維新を契機に近代化が国策として推進されてきたが、モダン・アートが本格的に受容されていくには大正時代を待たなければならない。関東大震災後、モダニズムが流行し、かつてないほどの出版ブームが巻き起こり、大衆文化が花開く。そういった時代的・社会的背景の下、「批評家」と呼ぶに値するスターの誕生が期待され、登場する。それが小林秀雄である。「美しい『花』がある。『花』の美しさという様なものはない」(小林秀雄『当麻』)。

雑誌『改造』一九二九年九月号にその年の懸賞新人賞の結果が発表になり、宮本顕治の芥川龍之介論『敗北の文学』に次ぐ二席に小林秀雄の『様々なる意匠』が掲載される。雑誌が公募する新人賞を通じて、文芸批評家としてデビューするという後に形成される制度の最初の例である。

中村光夫は、『小林秀雄初期文芸論集』の「解説」において、『様々なる意匠』の登場について次のように述べている。

昭和四年に発表された「様々なる意匠」はこの両者の報告書と見るべき論文です。これが当時の大雑誌『改造』の懸賞に応募した論文であること、それが氏の予期に反して一等に当選せず、代って首位を占めたのは宮本顕治の芥川龍之介論「敗北の文学」であったことなど、当時の文壇の風潮を象徴する挿話といえましょう。宮本氏の論文がその内容よりもむしろレトリックにおいてまさっているのにたいして、小林氏は、前作「ランボオ」の特色をなした華麗な修辞をまったく捨て、一切装飾を排した平明な文章に終始します。内容もまた現代文学の偏見のない見取図をつくることを目的としているもので、前作のような主観の燃焼は一切斥けられ、地図をつくるような公正を意図していたといえます。

『様々なる意匠』は小林秀雄の批評宣言である。当時、大部分の批評家はある流派に属し、その発展に寄与することを責務と考えていたのに対し、「問題を提出したり解決しようしたりとは思はぬ」と異議を申し立てる。各流派が崇める「意匠」の背後に隠された素朴な文学観を批判して、文学の本質的な姿を探究すべきだと提唱する。「マルクス主義文学」や「芸術のための芸術」、「写実主義」、「象徴主義」、「新感覚派文学」、「大衆文芸」などを例にとって、その認識の可能性と限界を批判する。それまで限界を避け、可能性の追及を既存の文学運動は論理にしていたのに対し、小林秀雄は可能性ではなく、限界を対象とする。

小林秀雄の批判は、『批評』において、批評はカントの批判を前提にしていなければならず、そこから「あと戻りする必要は、どこにもない」と書いているように、イマヌエル・カントの批判のヴァリエーションである。こうした理論を持つ小林秀雄の登場によって、文学の自立性を意味していた自己完結性が問われ始める。「私は、今日日本文壇の様々な意匠の、少なくとも重要とみえるものの間は、散歩したと信ずる。私は、何物かを求めようとしてこれらの意匠を軽蔑しようとしたのでは決してない。ただ一つの意匠をあまり信用し過ぎないために、むしろあらゆる意匠を信用しようと努めたに過ぎない」。

こういった意見は一九〇二年生まれの新人批評家に特有ではない。ウィリアム・ジェームズが、『プラグマティズム』(一九〇七)の中で、自身が属するプラグマティズムを「ホテルの廊下」と譬えている。”As the young Italian pragmatist Papini has well said, it lies in the midst of our theories, like a corridor in a hotel. Innumerable chambers open out of it. In one you may find a man writing an atheistic volume; in the next someone on his knees Praying for faith and strength; in a third a chemist investigating a body's properties. In a fourth a system of idealistic metaphysics is being excogitated; in a fifth the impossibility of metaphysics is being shown”.

美学者や形而上学者たちは「ホテルの部屋」であって、そこに閉じこもっているにすぎない。転倒されたカント主義とも呼ぶべきプラグマティズムはそれらに通じているだけでなく、往来し、出会う場だと『様々なる意匠』の二二年前にヘンリー・ジェームズの兄は主張している。「時代意識は自意識より大き過ぎもしなければ小さすぎもしないとは明瞭な事である」(『様々なる意匠』)。批判された流派と同様、小林秀雄も、意識していたかどうかは別にして、このような当時の世界的な思想状況に呼応していた一人である。「人は種々な真実を発見する事は出来るが、発見した真実をすべて所有する事は出来ない」。

小林秀雄は、『様々なる意匠』において、「意匠」が生まれる過程を次のように明らかにしている。

神は人間に自然を与えるに際し、これを命名しつつ人間に明かしたという事は、恐らく神の叡智であったろう。また、人間が火を発明したように人類という言葉を発明した事も尊敬すべき事であろう。しかし人々は、その各自の内的論理を捨てて、言葉本来のすばらしい社会的実践性の海に投身してしまった。人々はこの報酬として生き生きとした社会的関係を獲得したが、また、罰として、言葉はさまざまなる意匠として彼らの法則をもって、彼らの魔術をもって人々を支配するに至ったのである。そこで言葉の魔術を行わんとする詩人は、先ず言葉の魔術の構造を自覚する事から始めるのである。

人間は言葉を発明して、社会関係を形成できた代わりに、「様々なる意匠」を持った「言葉の魔術」にたぶらかされるようになる。言葉を使ってその「意匠」の世界を生きる、あるいは言葉の「意匠」につかまれることにより、ある問題を他の人々と共有し、その世界に自分の新しい存在の場所と理由を見出す。しかし、この問題の世界は「意匠」の領域であって、生活の圏内ではない。それぞれの文学の世界解釈が真理と言うよりも信念にすぎないのであり、倫理的な問いを批評は建設すべきだ。世界はそれ自体としては秩序を持っているわけではなく、ある視点に基づく解釈がその秩序を構成しているだけである。

『様々なる意匠』での小林秀雄の理論的主張は、「意匠」の絶対視の拒否、「言葉の魔術の構造」の自覚、倫理の問題への態度変更の三点に要約できる。それらをつなぐのが自意識である。「『自意識』とは〈世界〉のメタ・レベルに立とうとする意識である」と指摘する竹田青飼は、『世界という背理』において、自意識の重荷に悩まされ続けた小林秀雄が書き手として自意識を極限化する方法を選んだのであり、それは「自意識の絶対化」を意味しないと言っている。なるほど、二〇年以上に亘って書き続けられた『ドストエフスキイの作品』の中で、「意識というものの絶対性」を読解のポイントにしている。崩壊期の混乱の中における自意識の絶対性をドストエフスキーの諸作品の読解を通じて次のように主張している。

実在とはあの朝の光の事だ。確かに外に在り乍ら、私を貫き、私を厭嫌の情を以って満たしたあの光の事だ。生存とは、あの「或る一点」の意識の事だ。意識は意識たる事を決して止めないというあの苦しい意識の事だ。

ドストエフスキイは、彼自身の話法を借りれば、たとえ、私の苦しい意識が真理の渉外にある荒唐無稽なものであろうとも、私は自分の苦痛と一緒にいたくない、と考えたに相違ない。

意識から出発せざるを得ないというのが「絶対性」の真意であって、その極限化が彼の方法にほかならない。小林秀雄は近代認識論の主観=客観の分裂を問題にし、彼の企てはボードレールからランボーへ、すなわち「自意識の球体を破砕し」た後「我は他者なり」へと至る認識の変遷である。言葉は彼が「自意識の球体」から出るために着目したのであり、「自意識を極限化」し、自意識を超えた「宿命」をつかみ、言葉によって対処する。

小林秀雄は後の作品においてこの手法を強調する。言葉に焦点を合わせ、「その行為の微妙なかたち」の一例として、カール・マルクスを使い、マルクス主義を批判している。彼の『マルクスの悟達』にとれば、唯物論が正しいか正しくないか、あるいは観念論が正しいか正しくないかは何が決定するのかという議論は不毛であり、「貧困した精神」に訪れる。かの偉大なドイツ生まれのユダヤ人は自分の世界の見方を信じ、それを理論として書いただけであって、その正否など誰かが決定すると考えている。小林秀雄のマルクスに対する評価は、彼がこの可能性と限界を是認した上で、そこに世界のミメーシスを編み出そうとした点にある。作家や思想家にとって、重要なのは「意匠」の正否ではなく、世界認識の構築にほかならない。