全国水族館の旅【16】魚津水族館

日本で最も古い水族館は、何年前に建てられたのかご存じでしょうか。イメージ的には、せいぜい数十年前と思われる方もいらっしゃるかもしれません。実際は、大半の方々の想像よりもはるかに昔であり、なんと大正時代にまで遡ります!

今から110年以上も前に、日本初の水族館が誕生しました。驚くべきことに、その水族館は今もなお営業し続けています。

大正時代から続く国内最古の水族館

ブリとホタルイカと白エビが有名な富山県の海。人に豊穣の恵みを与えてくれる日本海の前に、日本最古の水族館である魚津水族館(通称うおすい)が座しています。

魚津市までは、富山市内から車で向かえばスムーズにアクセスできます。道中に道の駅もありますので、海の幸と水族館を贅沢に味わい尽くしましょう(笑)。

さて、魚津水族館は日本海のすぐ側に立っています。潮風を浴び、海の荒々しさを感じられるので、水族館へ入る前にテンションがばっちり上がります!

水族館の入口付近には、110周年の記念として、開業時の写真が大きく貼られています。スマートフォンの撮影モードをモノクロにして自撮りすると大正時代にタイムスリップしたみたいですので、インスタグラマーにもオススメです!

富山の海から地球の神秘を感じる学びの時間

高山地帯から日本海へ! 水でつながる生命の旅

水族館の楽しみの1つは、やはり地方の水域環境について詳しく学べることです。本館のスタートは淡水生物の展示エリアです。

富山県では、立山連峰のような高山地帯からの雪融け水や湧水が川に注がれ、海へ向かって流れていきます。山の恵みを受けた清流には、どんな生き物が暮らしているのか気になりますね。

淡水魚を見慣れていないと、どれがウグイでどれがタカハヤでどれがアブラハヤなのか判別しづらいと思います。ですが、心配ご無用です。水槽にはイラスト付きのキャプションが設置されているので、生体と見比べれば、すぐに見分けがつきます。

両生類好きの人の中でも、サンショウウオの愛好家はかなりの数がいると思われます。地域ごとに異なるサンショウウオの生息状況を知るのは、マニアにとって大きな楽しみですね。

うおすいでも、可愛らしいサンショウウオを目にすることができます。そのうちの1種、ハクバサンショウウオはとても希少な両生類です。

淡水の旅が終わると、いよいよ舞台は海へと移っていきます。日本海に棲む不思議で多様な海洋生物との出会いが始まります。

豊かな富山の海の探究は、まだまだ続きます。壁一面に多くの水槽が並べられており、おいしそうな生き物、不思議な生き物、ちょっと怖い生き物が出迎えてくれます。110年前の来館者も、同じような気持ちでわくわくしながら本館を回っていたと思うと感慨深いですね。

うおすいは歴史の古い水族館であり、長年、種の保存と生物の研究に貢献されてきました。そして、大正時代において、飼育員の方が驚くべき発見をされいます。

なんと、1914年に水族館が停電になったとき、マツカサウオが暗闇の中で発行することを世界で初めて確認したのです。当時のスタッフさんは、とても驚き喜んだと思います。

富山湾の神秘を知るダイナミック展示

本館最大の目玉展示と言えば、日本で一番古いアクリル製トンネル水槽です。トンネル型の水槽は多くの水族館で見ることができますが、うおすいでは全国に先駆けて、1981年のリニューアル時に導入されました。

その神秘性は息を呑むほどで、水族館ファンにとっては人気のスポットとなっています。

トンネル水槽に展示されている魚たちについても、詳細に解説されています。飼育や行動に関する裏話、魚たちの見分け方、さらに魚たちの健康を守るための作戦まで、非常に多くのトピックがあります。水族館や魚についての知識が増えるだけでなく、スタッフの方々の知識と努力にも触れることができるのです。

トンネル水槽の周囲には、富山県の海の神秘性を説いた数々の展示があります。とても勉強になるうえに、無限に広がる海洋へのロマンを感じさせてくれます。

海の神秘と聞いて想起するのは、未知なる深海の世界です。富山県ではリュウグウノツカイに代表される深海魚の漂着例が多く、うおすいで精力的な研究が進められています。

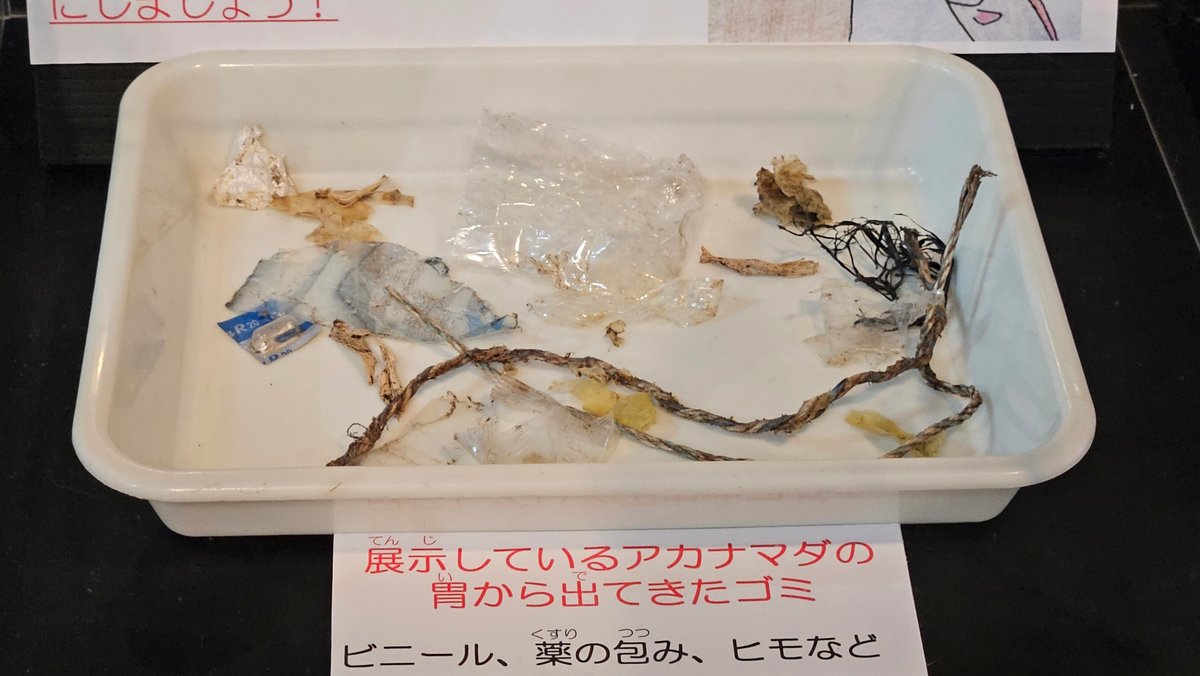

リュウグウノツカイと同じく、何らかの深海から昇ってくる魚はたくさんいます。シャチブリ、アカナマダの標本は見られる機会が少ないですので、本館の展示でしっかり学びたいところです。

リュウグウノツカイに負けないほど神秘的な深海生物と言えば、ダイオウイカに代表される大型軟体動物です。うおすいでは、生きているダイオウイカの撮影に成功しており、学術的に重要な映像資料を有しているのです。

富山湾は沖合の海洋生物が豊かなだけでなく、浅海域でもたくさんの生命を育んでいます。富山県西武の氷見市では、浅い海の砂地にアマモという海草(海藻ではありません)が群生しています。アマモ場は多くの生き物が隠れ家や子育ての場として利用しており、「海のゆりかご」と呼ばれています。

うおすいにはアマモ場を再現した水槽があり、そのアマモ場を活用する魚や無脊椎動物が飼育されています。美しい生き物たちとキャプションを見れば、生態系におけるアマモ場の重要性が詳しくわかります。

彩り豊かな世界の水域環境へ繰り出そう

続いては、富山湾から世界の水域へと旅立ちます。様々な環境で暮らす生き物たちの展示を見ることができます。

最初に遭遇するのは熱帯の生物たち。どこか怖さを感じさせる姿や生態が魅力です。

次は熱帯・亜熱帯の海。

広大なサンゴ礁の中には、カラフルな生き物たちがたくさん暮らしています。美しい生体の姿を目に焼きつけると共に、イラスト付きキャプションで生態を楽しく学びましょう。

うおすいには、魚のいないサンゴだけの水槽があります。実はこの展示、サンゴのことをもっとよく見て知ってほしいという、スタッフさんの願いから生まれたアイディアなのです。

来館者はどうしても魚の方に目が向いてしまうので、この機会に、個性的で活き活きとしたサンゴたちに注目してみましょう。

本館の展示で特筆すべき点の1つは、バックヤードの中も観覧エリアに入っていることです。他の水族館のバックヤード見学は時間制の場合が多く、施設の裏側が見られる機会は限られています。

本当に貴重で素晴らしいサービスだと思います。運が良ければ、スタッフの皆さん仕事風景が見られるかもしれませんよ。

バックヤードコーナーからさらに観覧を進めると、ゆったりと生物と自然を学べるキッズコーナー「うおすいファミリウム」に到着します。子供たちへのハイクオリティな学術教育を実施しているだけでなく、わかりやすい展示で大人の学術的好奇心も育んでくれます。観覧の休憩もかねて、ファミリウムでゆったりと学びましょう。

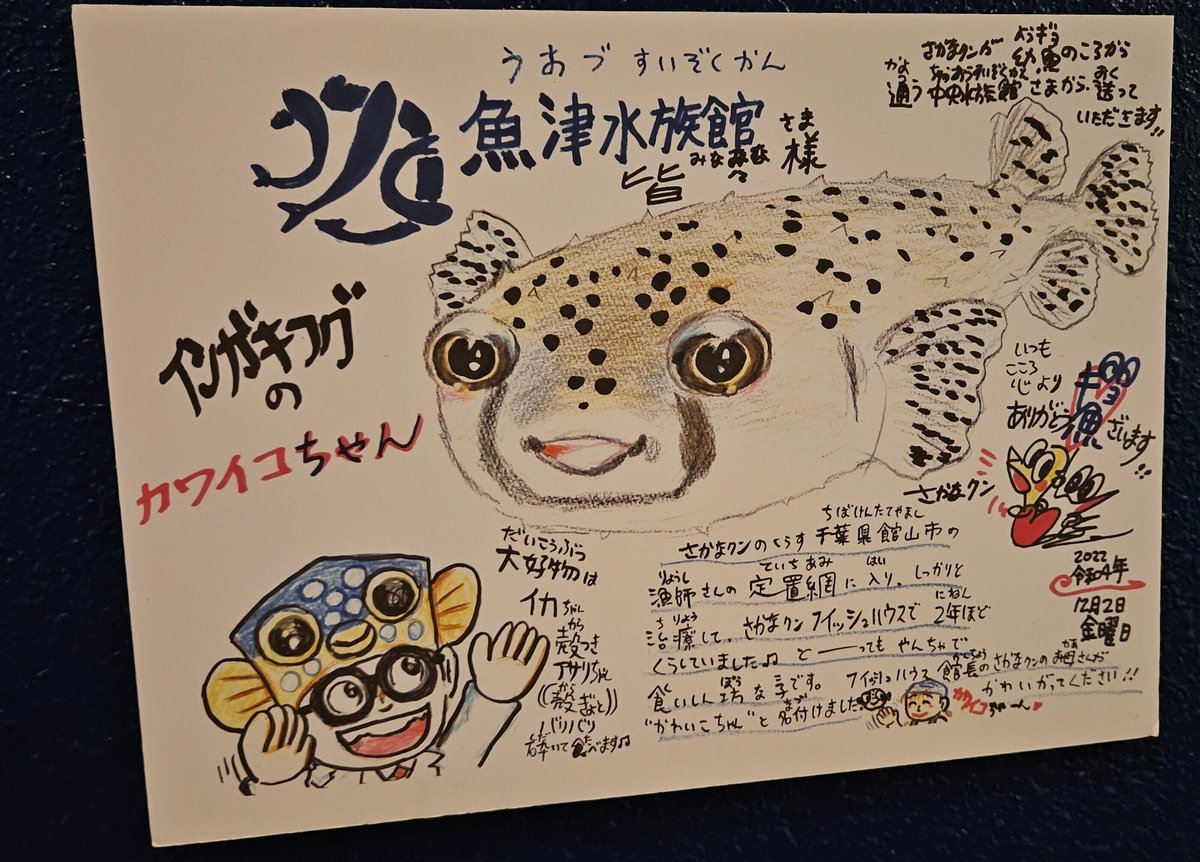

展示の終盤では、ウミガメやアザラシなどのアイドルたちと出会えます。どの子も飼育員さんの愛情を受けて、大切に育てられています。うおすいがたくさんの人々に支持されるのは、至るところに愛の感じられる水族館だからだと思います。

110年前もうおすいは人々に生命の尊さと不思議を伝え続け、多くの学術者を育ててきたのだと思います。歴史と先端が織り成す感動を、ぜひ本館に来て味わっていただきたいと思います。

魚津水族館 総合レビュー

所在地:富山県魚津市三ケ1390

強み:高山の淡水域から富山湾の深海域まで幅広い環境の生物に関する網羅的な学術知見、富山湾の深海生物をはじめとした学術的に貴重な展示標本、トンネル水槽やバックヤードコーナーなど来館者を楽しませるエリア面の工夫

アクセス面:車1000台を停められる無料駐車場がありますので、ぜひ車で行きましょう。道中の滑川市に大きな道の駅が立っており、休憩やランチをとりながら、ゆっくりと水族館を目指せます。公共交通機関を使用する場合、あいの風とやま鉄道→富山地方鉄道と電車を乗り継ぎ、魚津駅から魚津市民バスで向かうことになります。自転車が趣味の人は、富山市内から富山湾岸サイクリングコースを通って来るのもいいと思います。

富山県の海水・淡水生物をメインに据えた展示内容で、大ボリュームかつ密度の高い学習ができる水族館です。大半の展示生物にイラスト付きの明瞭なキャプションが配されていますので、普通に観覧しているだけで来館者の知識は飛躍的に向上します。展示を通して学んだ後は、神秘的な富山県の海の虜になっていることでしょう。

バックヤードの一部が常設展示エリアに設定されている点も、本館の大きな特徴であり強みだと思います。秘密基地の中を探検しているような気分でワクワクしながら観覧できて、好奇心が強く刺激されること間違いなしです。

加えて、「日本最古の水族館」というネームブランドは本館の唯一無二の称号であり、キャッチコピーとしての威力はとても高いです。110年以上も生命の尊さと不思議を伝え続けてきた学術施設があるという事実は、永遠に語り継がれるべき富山県の大きな誇りだと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?