川柳時評~山頭火の詠んだジュニーク(12音句)~

『新編 山頭火全集 第一巻』

著者: 種田山頭火 株式会社春陽堂書店

二〇二〇年十二月十日 所版発行

凡例より以下に、抜粋引用

一、 この句集編は山頭火の自選句集『草木塔』(1940年八雲書林刊)、自由律俳句誌「層雲」発表句を収録した。

二、 『草木塔』は、作者生前の一代自選句集であり、決定版と言えるもので、巻頭に独立して収録した。

三、 俳句誌「層雲」は、山頭火俳句の母胎であり、自由律俳句の檜舞台であるから、その発表句は投稿時点における決定稿とみる。大正二年から昭和十五年に及ぶ「層雲」発表句を年代順に配列した。

以上。

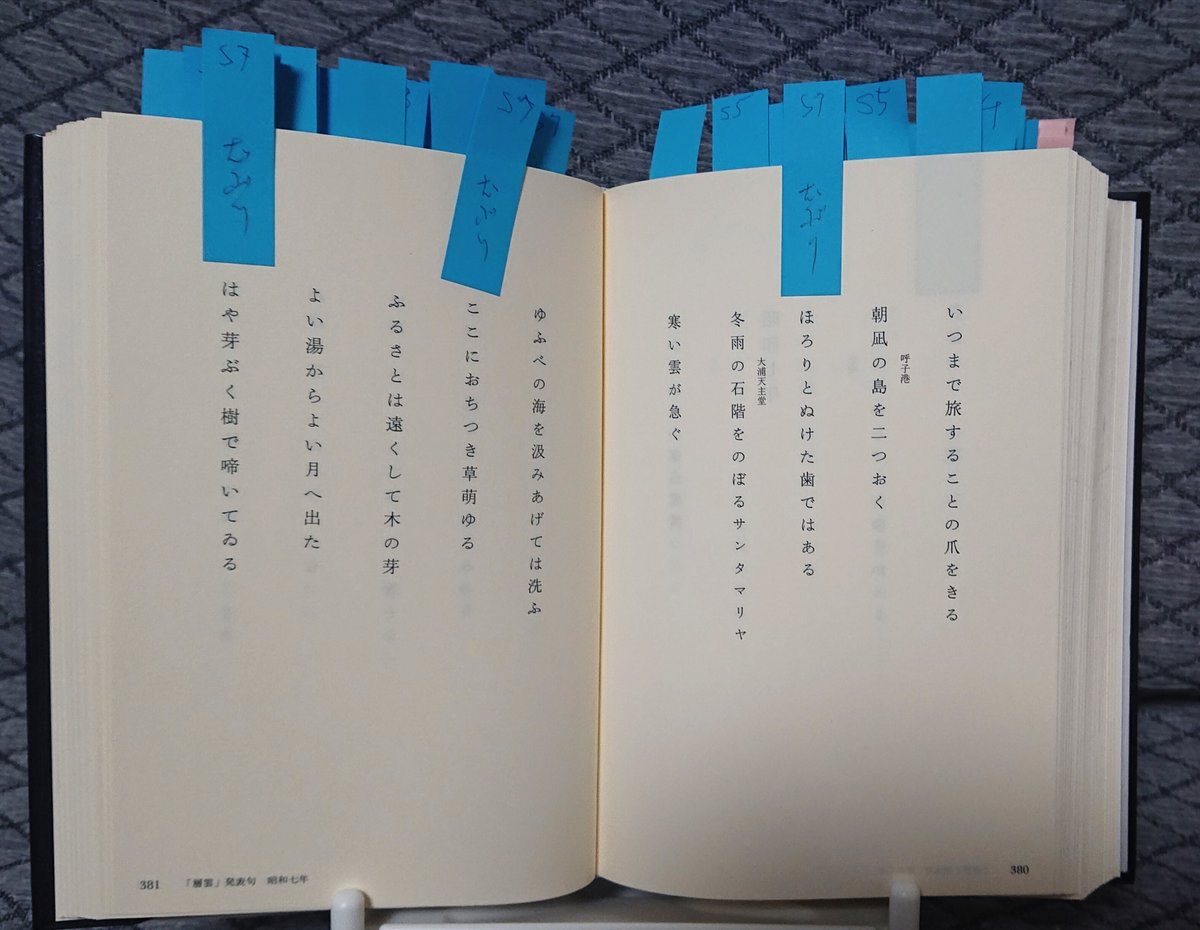

ジュニークとは自由律俳句ではない。西沢葉火(にしざわ・ようか)氏によって提唱された12音の新しい定型様式の川柳である。川柳誌「触光」74号(2022年6月)の川柳に関する論文、エッセイ部門で応募・表彰する高田寄生木賞において、西沢氏の入賞論文の中で「十二川柳は【十二句】でもいい。いやいっそユニークに、フランス語みたいにかっこつけて、【ジュニーク】なんて、いかがかな? いいえ誰にも捧げない 西沢葉火」という形で初めて提唱された。その形式は57または75による12音律の句を指す。上記写真の左端。

ふとした思い付きで筆者が、短詩文芸の範疇に於いて資料的にまとまった12音句の作品が過去にあるかを検討した時、万葉から明治までのあいだに、12音形式の短詩が注視出来る程度の数で含まれている資料は山頭火の自由律作品しかなかった。そこで、生涯で8万句以上を詠んだ山頭火の、ある一時期(大正2年~昭和15年)の作品を切り取って偏した本書の内からジュニーク形式と呼べる自由律俳句を抜き出す試みを企てた。

膨大な作品数を残した山頭火が、詩因(=句を詠む切っ掛けになった感動の源である主題や題材)に依って音数律を自由に設定することのできる自由律句において、ジュニークをも包含している現状を見出したからである。

目視なので誤差があるかもしれないが、1742句中45句のジュニークが判別された。それらの句を抜粋してここに記録しておくものである。

※12音でも句跨りでしか読めないものは省いた。

※句の下括弧内数字は引用のページ、括弧手前の記述は詠まれた年で、わかるものは付した。

※前書きがある句には前書きもそのまま添えた。

『草木塔』より

昭和二年三年、或は山陽道、或は山陰道、或は四国九州をあてもなくさまよふ。

踏みわける萩よすすきよ S3(10)

まつすぐな道でさみしい S4(13)

だまつて今日の草鞋穿く S4(13)

ほろほろ酔うて木の葉降る S4(14)

しぐるるや死なないでいる S4(14)

昭和四年も五年もまた歩きつづけるより外なかった。あなたこなたと九州地方を流浪した事である。

わかれきてつくつくぼうし S5(17)

こほろぎに鳴かれてばかり S5(17)

けさもよい日の星一つ S5(21)

鉄鉢の中へも霰 S7(31)

ほろりとぬけた歯ではある S7(33)

よい湯からよい月へ出た S7(34)

はや芽吹く樹で啼いている S7(34)

ここにおちつき草萌ゆる S7(36)

雪ふる一人一人ゆく S8(46)

椿ひらいて墓がある S8(48)

いちりん挿の椿いちりん (48)

こころすなほにご飯がふいた S8(52)

うつむいて石ころばかり S7(56)

朝は涼しい茗荷の子 S7(62)

いつも一人で赤とんぼ S7(62)

春風の鉢の子ひとつ S8(65)

笠をぬぎしみじみとぬれ (67)

しようしようとふる水をくむ (74)

ふと子のことを百舌鳥が啼く (74)

うれてはおちる実をひろふ (77)

しぐるる土に撒いてゆく S9(80)

病めば鶲(ひたき)がそこらまで S9(83)

ひよいと穴からとかげかよ (93)

萩がすすきがけふのみち S8(109)

病中二句

寝たり起きたり落葉する S10(123)

うららかな鐘をつかうよ (150)

伊勢神宮

たふとさはましろなる鶏 (151)

碓氷山中にて路を失ふ

山のふかさはみな芽吹く (155)

ひらひら蝶はうたへない (163)

ぬれててふてふどこへゆく S11(164)

涸れてくる水の澄みやう (175)

つるりとむげて葱の白さよ (211)

飛んでいつぴき赤蛙 (215)

うらうら蝶は死んでゐる S13(226)

水のうまさを蛙鳴く S13(233)

水たたへればおよぐ蟇 (249)

炎天のレールまつすぐ S14(254)

「層雲」発表句(大正2年より)

昭和7年

夏めいた月かげを掃く S7(386)

昭和11年

竹を伐る竹にある風 S11(444)

昭和15年

絶食

日ざかりの空腹は鳴る S15(473)

改めて抜き出し作業をしてみると、大正2年から昭和2年までは採用された12音句は無いということが分かった。初登場は、昭和3年に層雲掲載の「踏みわける萩よ薄よ」である。のちに句集『草木塔』に掲載されたときには「踏みわける萩よすすきよ」と推敲されたものが掲載されている。昭和4年が4句、昭和5年3句、昭和7年8句、昭和8年5句、昭和9年2句、昭和10年1句、昭和11年2句、昭和13年2句、昭和14年1句、昭和15年1句。詠まれた年が不明のものもいれて計45句であった。

本書1742句中12音句は45句の%は約2.58%だった。50句に1句強の割合で詠まれていることが分かった。もちろん、山頭火の12音句は独立した定型韻律形式として意識され詠まれたものではない。山頭火の心持によって生まれたのである。それは自由な音数律の設定で詠み母胎である層雲へ投稿して採択され掲載される環境が山頭火(当時の自由律俳句界)にあったから資料として残ることができたのであろう。

だが、当時(現在でも)の定型俳句界隈で12音での独立作品などは、露ほども意識されなかったため、定型世界でのあきらかな認知可能な作家や句集などの資料は見当たらないのである。

そこで、2022年時点での、独立した定型観をもっての12音句提唱というものが川柳界からなされたという事実は、これまで誰も正式に提唱しなかった斬新さとして現れ出たことになるだろう。ここに、ジュニークの先進性や新しい定型観の世代性、また、価値・注目度がはかられることになる。

現代川柳、というか、ポスト・現代川柳の潮流のひとつとして、我々現在の川柳作家がジュニークの定着・認知拡大を推し進めることになった場合、川柳史の新たなページを開拓した第一世代の作家群として爪痕を残すことになるかもしれない。

10月29日(ジュニークの日)をきっかけとして、さらに日常的にジュニークを詠んで過ごしたいものである。

以上、ジュニークの日にちなんで、緊急執筆をしたが、ここまで、長文にお付き合いいただいた読者の方に感謝をいたしまして、筆をおく。

石川聡

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?