一度ラーメンを食べたなら、あなたは歴史のなかにいる

レンゲに掬い上げた熱すぎるスープをまずは啜って、あなたは舌に多少の火傷を負う。それを嚥下するとともにあなたは少し緊張して、これからはじまるすべての出来事に対して一息つく。そうしてようやくあなたは、油を含んでにぶく光を反射する汁のなかに箸を沈め、麺を探り、一定のまとまった量に納得しつつ、口に運ぶ。

この一連の美しいシークエンスの中にはたしかに、何かしら奇妙な解放感、「独りで静かで豊か」※1 な孤独の経験、救われた聖域の経験、「ぶっちぎりの自由」※2 があるように見える。私たちはこうした豊かな「味わい(taste)」の経験を捨てることが決してできないし、捨てるべきでもない。けれども、食事——外部との不可避な接触——を「孤独」な愉悦、言い換えれば「趣味(taste)」と見るその態度には、隠れたエゴイズムが、隠れた独我論——〈グルメなコギト〉※3 の独我論——が、潜んでいるのではないだろうか。

ラーメンを啜るあの一連の動作は、本当に、他人からも政治からも歴史からも隔絶しているのだろうか。逆に、「ラーメンを食べると歴史も消化できる」※4 のだとしたら、どうか。そこにこそ実のところ、隠された通路があるのではないだろうか。ラーメン——それはすでに引用に取り囲まれているのではなかったか。

こうした問いに応じるために、私たちは、ラーメンを口に入れるまさにその瞬間を一旦停止しなければならない。

※1 久住昌之・谷口ジロー『孤独のグルメ【新装版】』、扶桑社、2008年、123頁

※2 平松洋子「上等な孤独について」、久住昌之・谷口ジロー『孤独のグルメ2』所収、扶桑社、2017年、139頁。

※3 以下を参照。コリーヌ・ペルション『糧——政治的身体の哲学——』服部敬弘ほか訳、萌書房、2019年

※4 バラク・クシュナー『ラーメンの歴史学 ホットな国民食からクールな世界食へ』幾島幸子訳、明石書籍、2018年、353頁

ラーメンはいかにして革命的となりしか

ところで、革命的批評家・絓秀実は、80年代、次のように書いていた。

ラーメンはフルコース食品だという説がある。確かに、前菜(キザミネギ)があり、メイン・デッシュ(チャーシュー)があり、つけ合わせ(シナチク)がありスープがある……。つまり、ラーメンはフルコースのパロディなのだ。サラリーマンは、まったく栄養バランスを欠いたフルコースを食べることによって、今日のグルメ志向や健康幻想を嗤っていると言って良かろう。このような健康な常識が生きているかぎり、日本もまだまだ捨てたものではないと思う。(強調原著者)※5

おそらく現在、絓秀実を知る読者の大半は、彼を『革命的な、あまりに革命的な』(2003年、増補版文庫2018年)のような実に華麗で決定的な「68年」論の著者として認識しているだろう。だがこの——ほとんど最後の——硬派な左翼文芸批評家が、いわゆる「ニューアカデミズム」の到来など待つまでもなく、様々な雑誌媒体でこのような「軽薄」な風俗批評を書いていたことは、存外知られていない事実である。

ほとんど書き散らされた印象のあるこの雑多なコラム集を一読すればわかることだが、風俗批評家としての絓は、繰り返しラーメンに特権的な地位を与えている。なぜだろうか。

先に教科書的なお約束を確認しておこう。私たちが生きる資本制戦後民主主義の時代においては、「オリジナル」——「本物」あるいは「起源」——なるものは、資本の運動によって絶えず疎外され、そのアウラを剥奪されている。私たちが目にするのは、いつでも、ただその複製品(コピー)のみだ。私たちは実際のところ、実在ではなくて記号を、あるいは情報を食べている。しかし、「本物」はたんに疎外されるがままではない。その喪失は、その喪失を取り戻そうとする私たちの心性をつねに刺激し、産出しつづけるのである。

こうした心性に対する一貫した批判者である絓にとって、「今日のグルメ志向や健康幻想」が糾弾の対象となることは当然であろう。たとえば絓は同書において『美味しんぼ』(1983年〜)を挙げているが、それに象徴されるグルメブームにおける「自然志向」は、まさにこうした起源への「回帰」の欲望と資本の運動の共犯のうえで成り立つイデオロギーにほかならない。絓によれば、日常「贋物」を食べている私たちが、「本物」たる「究極のメニュー」を取り戻そうとするこの「エコロジカルな」心性は、日本においては廣松渉の登場で決定的に斥けられたはずの「疎外論の復活」であり、さらには「オリエンタリズム(エキゾチシズム)」に通ずる※6。

これに対して、「ラーメンはグルメの対象を超えている」※7。ここでラーメンは徹底して本質を欠いた、劣悪なる「パロディ」(フルコースのパロディ/パロディのフルコース)として理解されなければならない。事実、ラーメンが回帰すべき「起源」たる中華そばないし支那そばなる料理は、「中華」のどこを探そうが存在しない。だとすればラーメンはそもそも、この「本質の欠如」そのもののなかに「本質」を持つことになる。

ラーメンをめぐる起源論争は、こうしたラーメンの「本質」とまったく逆位相に位置するだろう。絓はいう。「丸福とか春木屋、佐久信といった店がラーメンのありもしない正統性(オリジナリティ)を競っていることを、ラーメンの本質に即して糾弾しなければなるまい」※8。事実、日本の近現代文化史の専門家であるバラク・クシュナーが批判的に言及するように、こうした20世紀後半に起きたラーメン起源論争に参加したラーメン店たちは「デリケートな歴史の物語や日中関係をもっともらしく利用して、自分たちの販売コンセプトに都合のいいストーリーをこしらえている」※9 に過ぎないのである。

また、絓が戦後思想の一個の転換点とみなす『われらの内なる差別』(1970年)の著者・津村喬は、風土食を論じた著作のなかで、「いつの時代も「日本料理」は雑食であった」と指摘しつつ、「それがどのように層を成して歴史的構造を形成してきたのかを論議せずに「純粋日本料理」をふりまわすとしたら、それは虚構でしかなく、気やすめか、ごまかしにしかならない」※10 と注意している。この意味では、ラーメンはそれ自体で、この「日本料理」そのものが持つ複雑な権力の力学を(その歴史の浅さにもかかわらず)体現しているのかもしれない。ラーメンはその雑種性にもかかわらず、想像的な「日本」を作り出すための装置として機能しうるからである。そもそも、あらゆる「国民食」が——「国民国家」そのものが——そのような装置であり、「雑種的なもの」の抑圧であることに注意しなければならない。

こうした起源の偽装=「雑」の抑圧を私たちは日常的に目にしている。したがって、絓のロジックを引き受けつつ目指されるべきは、ラーメンの「雑」、つまりは「不健康さ」こそを「健康な常識」として肯定する態度なのである。それは資本主義社会においてつねに作り出される起源の幻想を、その自己疎外/故郷喪失において糾弾し暴露する、「JUNKの逆襲」だろう。ラーメン=ジャンク=ルンペン・プロレタリアートは、それがいかなる特権をもみずから放棄するゆえに、特権的であることになるだろう。

しかし、絓のアイロニカルな「健康幻想」批判/グルメ批判が持つ正当性を考慮した上でも、こうしたジャンクの肯定が、いささか新鮮味を欠いて見えるのも事実である。この理由を二点挙げておく。その第一の理由は、「起源」やら「本質」の地位の降下である。現代において「起源」とは、多くの者にとってせいぜい、ウソでありつつあえて信じる「アイロニカルな没入」の対象でしかない。このような「あえて」が存在する限り、起源の解体はそれほど有効な批評的介入とはならないのである。

実際、こうした「あえて」のシニシズムに対応するかたちで、現代では「ジャンク」気取りの哲学やら評論やら小説が「加速」しているのを、私たちは知っている。あなたも目にしたことがあるように、あらゆるものの劣化コピーたる「ジャンク」——今風に言えばストゼロ的なるもの——を趣味的に消費する「ヴェイパー」な波は、いまもっとも「ナウい」のである。

さて第二の理由は、ラーメンに関するこのような絓の立場そのもののクリシェ化であろう。こうした小津安二郎的(?)な主張——「こういうものはねえ、うまいだけじゃいけないんだ、安くなくちゃ」(『お茶漬けの味』、1952年)——は、ある程度上の世代の人間が反復する陳腐な主張になりつつある。たとえば私は、現在50代の母親がラーメンに関して絓に近似した主張(ラーメンはB級グルメであって高い金を出すべきではない)を繰り返すのを何度も目にしてきたが、管見のかぎり彼女は革命的批評家ではない。

このような態度は、『ラーメン発見伝』(1999-2009)から始まり『らーめん才遊記』(2009-2014)、『らーめん再遊記』(2020-)と続くこのシリーズにおいては、一貫して、「中華そば原理主義者」として呼ばれ、批判されている。したがって、こうした既視感・不満感から脱するためにこそ、このシリーズが読まれなければならないのは明らかだろう。同作は、ポスト・絓秀実的ラーメン批評の地平を開いている。

※5 「ラーメンはアンチ・グルメのフルコース」、絓秀実『世紀末レッスン』所収、パロル舎、1987年、195頁

※6 「サントリーが先頭に立つグルメ・ブーム批判」、前掲書所収、260-261頁

※7 「インスタント・ラーメンの二律背反」、前掲書所収、213頁

※8 同上

※9 クシュナー、前掲書、336頁。邦訳にのみ付された副題(「ホットな国民食からクールな世界食へ」)が誤解を生むかもしれないが、本書はいたって真面目なカルチュラル・スタディーズの書である(クシュナーは日本では『思想戦——大日本帝国のプロパガンダ』の著者としても知られている)。本書は『ラーメン発見伝』および『ラーメン才遊記』への言及をも含む。

※10 津村喬『風土食の発見 生活料理の深層』北斗出版、1983年。もっとも、津村の結論はだからこそ「本来自然物」である食物を「記号の自動運動」から奪還するべきだ、というものであり、絓と対照的ではある。

ラーメンの哲学

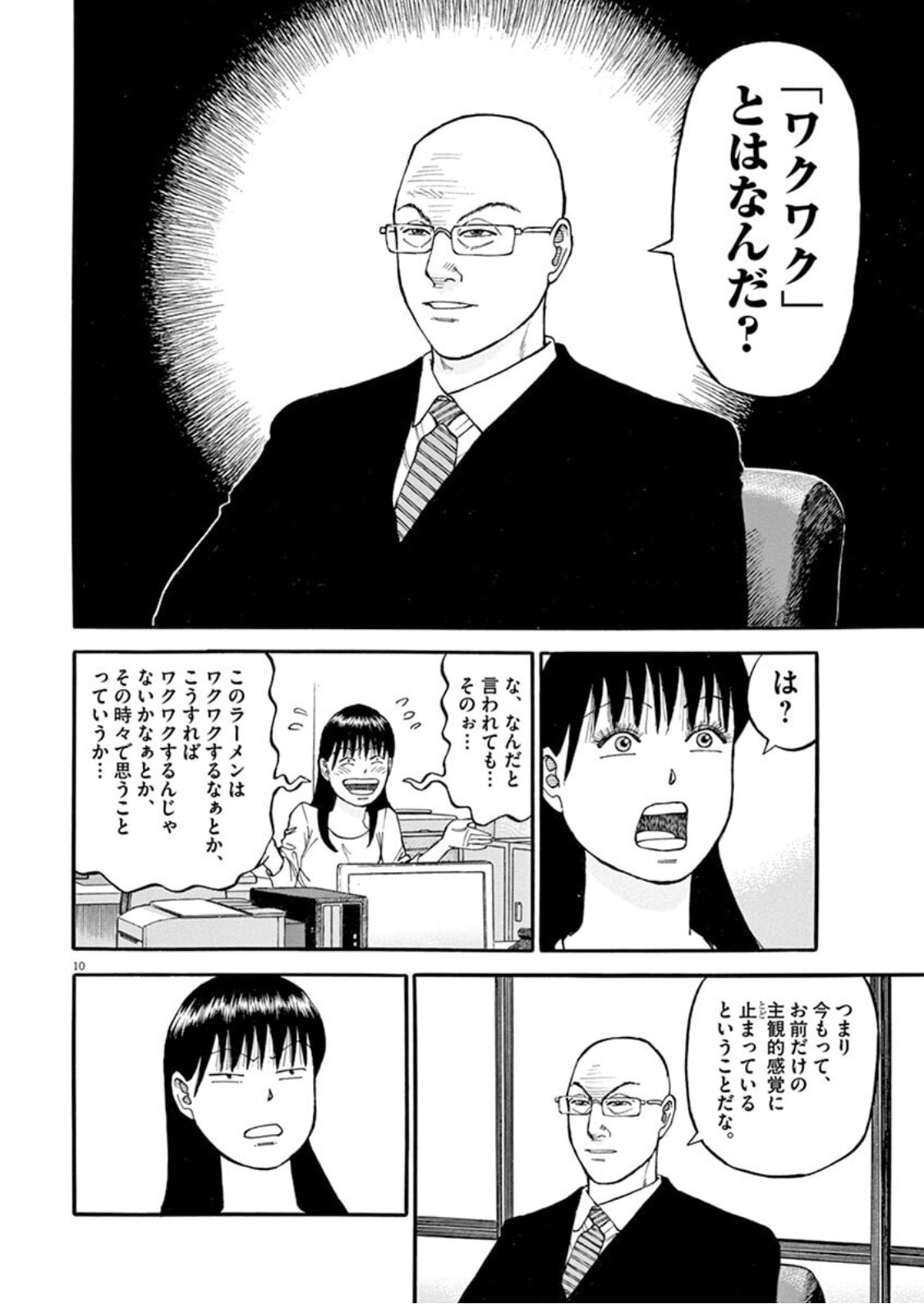

『らーめん才遊記』は哲学である。これは単なる修飾ではない。ソクラテス以来、哲学は「とは何か」という問いそのもの、つまり本質の問いであり続けてきた。『才遊記』は「ラーメンとは何か」、つまりラーメンの「本質」を巡る物語である。したがってそれは当然哲学としてカテゴライズされねばならない。『才遊記』第一巻第二杯「フムフムとワクワク」における「ラーメンとはなんですか?」という芹沢達也のセリフが、この漫画全体を貫く通奏低音である。

主人公である汐見ゆとりは、きわめて「天然」であり——「ゆとり」であり——何もできないキャラクターとして造形されている。しかしゆとりは料理研究家である母親・汐見ようこによる英才教育を受けて育ったことで、料理に関してだけは「天才」である。このキャラクター造形は割合安易ではあり、だから汐見ゆとりの成長譚としてみる場合には、『才遊記』はきわめて平凡な作品となるだろう(実際、物語の序盤はこの汐見ゆとりがあまりにも愚かな人物としてデフォルメされ過ぎていて、読み進めるのが困難な局面がよくある)。

しかし、芹沢達也(ネット上ではラーメンハゲないしラハゲと通称されている)が登場しさえすれば、話は別である。芹沢は、90年代に登場する「ニューウェイブ系ラーメン」(後述する)のブームを牽引した『らあめん清流房』店主であり、『発見伝』では主人公の藤本浩平のライバルにして師のような存在として登場するが、『才遊記』では汐見ゆとりが働くフード・コンサルタント会社の社長になっており、前作から続いてメイン級の扱いを受けている(三作目『再遊記』では主人公である)。

同作の魅力は、「ラーメン」のみならず「ラーメン屋」(ラーメン・コンサル)を主題にしている点にある。このことにより『才遊記』は単なる料理バトル漫画でも、ラーメンのロマンでもなく(実のところほとんどの話は汐見が一風変わったラーメンを作っているだけなのだが)実に実際的な様々な問題をも描きえているのである。しかしこの点は読めばわかるし、『才遊記』はすでにドラマ化する程度には有名な作品なので、本稿では詳述しない。本稿が着目するのは、『才遊記』の全体の構成の主軸である、芹沢とゆとりの師弟関係である。ゆとりは、二話において、「ラーメンとはなんですか?」という問いに対してラーメンとは「ワクワク」だと答える。ラーメンには「ワクワク」と「フムフム」の二種類が存在し、真のラーメンは前者だというのである。

このふざけた表現がさらに深められるのは、実のところ本作の後半になってからである。料理に関しては「天才」であるゆとりは、ほとんどの料理対決に才能で勝利するが、もう一人の「天才」である石原麻琴の登場により敗北する。この際、芹沢は「「ワクワク」とはなんだ?」と問いかけつつ、その「ワクワク」は「お前だけの主観的感覚に止まっている」と指摘するのである(『才遊記』第七巻六○杯「1000円の壁」)。

この対話はほとんどソクラテスとソフィストたちの問答に近似している(奇しくもソクラテスもハゲ頭であった)。「ラーメンとは何か?」という問いに「「ワクワク」である」と答えたゆとりに対し、ソクラテス=芹沢はさらに「「ワクワク」とは何か?」という問いを投げかける。このような問答法=弁証法(ディアレクティク)によってこそ、真理は単なる主観的表現から、次の段階、つまり客観的表現へと移行する。ここに真理の移動がある。

それではその次の段階とは何か。「ラーメンはアンバランス! それが「ワクワク」の正体です!」(『才遊記』第七巻六十一杯「「ワクワク」の正体」)。汐見ゆとりは料理に関して「天才」であるがゆえに、「料理」として完成されたラーメンを作ってしまう。ところが、人が「ラーメン」に求めるものは、実は「料理」としてバランスの取れたものではなく、味の尖り、臭み、言い換えれば「雑」なのである。作品のこの段階において、「フムフム」と「ワクワク」の違いは、このバランスの差異として再定義される。

ラーメン現象学

こうした移行を目の当たりにした読者は皆、いうまでもなく、ヘーゲル『精神現象学』をも想起したに違いない。実際、『精神現象学』は、定義と体系によって真理を提示するのではない。この歴史上の一個の到達地点が示すのは、まさに真理が主観的次元から客観的次元へと成長していくその冒険のプロセス——絶対精神の自己展開——である。『精神現象学』は歴史物語なのだ。

このような本質のダイナミックな弁証法的移行は、『才遊記』にも当てはまる。したがって『才遊記』は「ラーメン現象学」である。本作における汐見ゆとりの成長は、ラーメンの真理の自己展開として理解されなければならない。

そして実際のところ、この弁証法はここで留まらない。本作のラストにおいては、汐見ゆとりと汐見ようこがお互いにラーメンを作り合って勝敗を決める。この展開そのものは、自分の後を継がせようとする母に抵抗する娘という、これまた安易なオイディプス的展開である。むろん、重要なのはこの『美味しんぼ』的親子対決などではない。

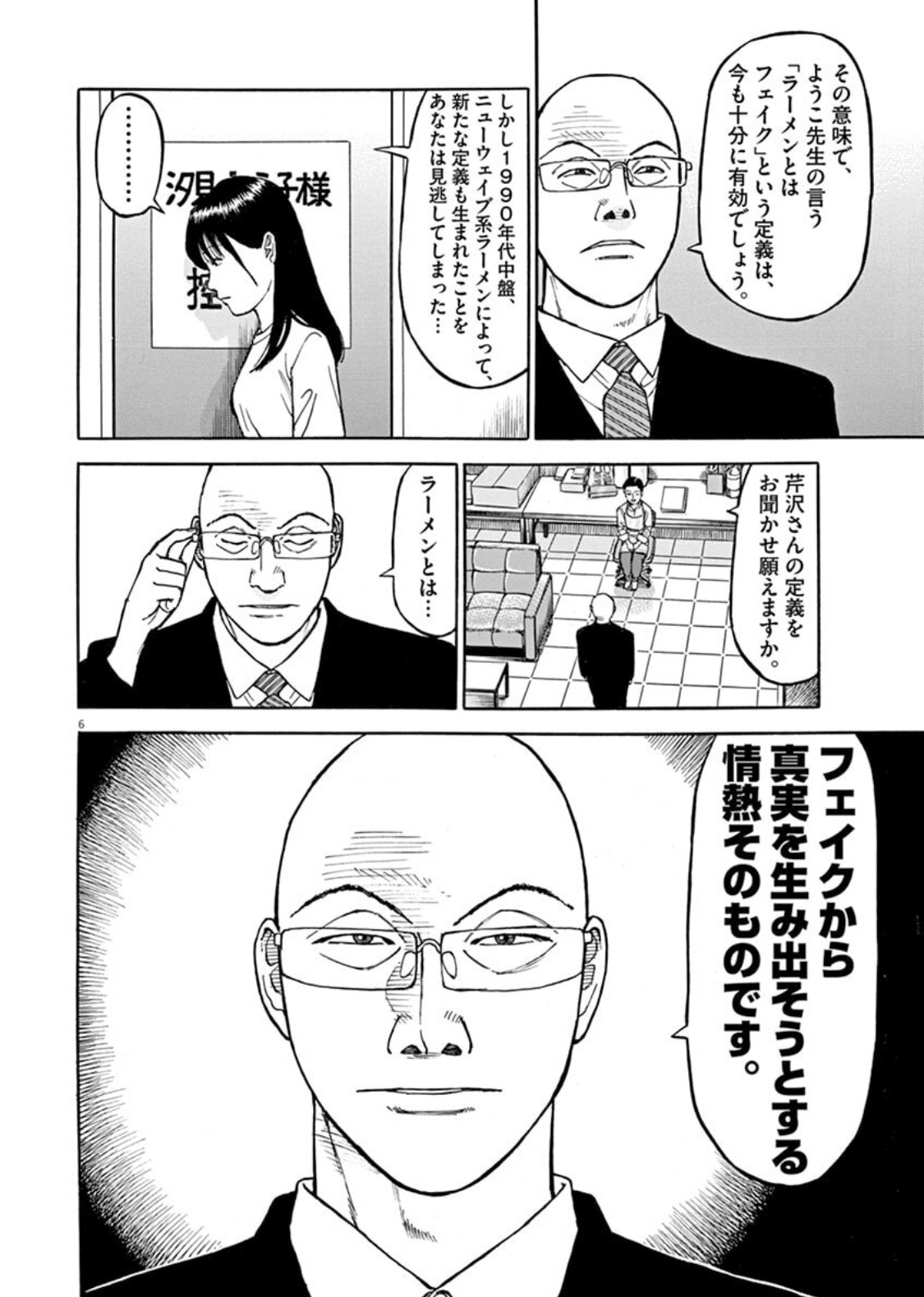

この戦いにおいて母・汐見ようこは、料理研究家としてラーメンの「本質」を見抜いたので、娘に負けることはないと宣言している。汐見ようこによれば、ラーメンの本質とはすなわち、「偽物(フェイク)」、言い換えれば、化学調味料である(『才遊記』第十一巻百三杯「ラーメンとはなんだ!?」)。しかし、本作はここで、『美味しんぼ』のように、安易な化学調味料批判を展開するのではない。むしろその逆であり、本作は化学調味料をむしろ擁護する。

汐見ようこは「戦後ラーメン」の歴史に訴えかける。例えば麺は手打ちではなく製麺機によって作られ、スープはダシの代わりに化学調味料によって味を整えられ、チャーシュー(「焼き豚」の意)は、名前に背いて煮豚を用いている。つまり、こうした全ては「代用品」、「フェイク」に過ぎない。ラーメンは、その始まりからしてすでに、すべてがパロディでありフィクションなのである。

しかし汐見ようこは、だからこそラーメンは大衆食となりえたのだとも主張している。ラーメンがラーメンたりうるのは、絓がすでに指摘したように、それがフェイクであり、ジャンクであり、シミュラークルだからである(『才遊記』第十一巻百四杯「ラーメンは「偽物(フェイク)」!?」)。

ここにきて、「ワクワク」/「アンバランス」はさらに、「フェイク」として再定義されることになる。何よりも重要なのは汐見ようこが戦後ラーメンの歴史に訴えていることである。ここでラーメンの真理は、主観性と客観性のみならず、歴史性を獲得するだろう。汐見ようこは「フェイク」にまみれたラーメンを提供するが、このラーメンは、ラーメンの歴史を総括し、自身のうちに要約する。それは「ラーメンの終わり」であり、「終わりのラーメン」なのだ。

このような真理の上昇過程と円環化に対し、娘の汐見ゆとりはいかにして戦うのか。汐見は「水ラーメン」なる奇妙なラーメンを提供する。冷製ラーメンである「水ラーメン」には、麺以外のなんの具も入っていない。このラーメンはトマトだしをベースとしており(トマトペーストを濾し布にかけて数時間経つと取れるらしい)、麺はクミンを練り込み、パスタ・マシンで作られている。

もちろん漫画の展開としてゆとりはこのラーメンで母に勝つのだが、しかしその展開はあまりにお約束的過ぎないだろうか。ラーメンはジャンクでありフェイクであるというこれまでの真理の過程に対し、このような非歴史的な、「意識の高い」ラーメンが勝ってよいのだろうか。実際に汐見ようこはいう。「しかし、それは言わば創作料理であって、これはラーメン勝負じゃないですか!!」、「だったら、ラーメンそのものの魅力を存分に示した私のほうが優れているはずです」(『才遊記』第十一巻百五杯「未来が溢れた一杯」)。

読者からも寄せられうるだろうこうした疑念に対し、この対決の審査員の一人である有栖涼(ラーメン評論家として造形されたキャラクター)は、この敗因を次のように評している。汐見ようこのラーメンには「ラーメンが現在進行形のジャンルであるという視点が抜け落ちて」おり、そこには「過去しかない」のだと。

この批評は的確である。実際のところ弁証法はもっぱら過去の総括にかかわっている。その歴史観はあくまで直線的で進歩史観的なものであって、そこで未来は、過去から現在に至る発展の継続としてのみ把握される。言い換えれば、弁証法とは未来の先取りである。そこでは予見できないようなあらゆる未来の可能性は閉ざされている。弁証法はあくまで、既知の想起——プラトン的伝統に則って——なのである。ラーメン現象学の閉域には、「来たるべきラーメン」が存在しない。それに対し「水ラーメン」は、「まず見た目からして」「ワクワクさせられ」るのである。

ここで是非とも着目しなければならないのは、あの最初の規定——「ワクワク」が、それより高次の段階であったはずの「フェイク」を打ち破っていることだ。「ワクワク」はここで、「アンバランス」/「フェイク」とは別の意味作用を獲得することになるだろう。「ワクワク」とは、未知への好奇心である。それは一目見ただけではそれがどんな味がするのか予測できないがゆえに、食べてみたいという欲求をかき立てるのだ。「ワクワク」は決して弁証法の進歩にただ回収されるがままにはならない。それは弁証法を駆動させる「起源」であるともに、弁証法の裂け目である。実のところ、未知のものへのこうした好奇心こそが、もう一つの歴史、「来たるべき」未来の可能性の条件なのだ。

あまりにニューウェイブ的な

必要なのは、予測不可能な出来事による不意打ちを、つまり異質な他者を、歓待することである。しかし、『才遊記』は単に好奇心(「ワクワク」)を肯定するだけで終わるのではない。『才遊記』第十一巻百六杯「ラーメンとは…?」において、汐見ようこと芹沢が直接対話するシーンにおいて、芹沢は再度、こうした好奇心を歴史的条件において捉え直す。つまり、その敗北を偶然としてでも単なる未来の勝利としてでもなく、もう一つの歴史的必然として捉え直すのである。

ここで「ニューウェイブ系ラーメン」の歴史について理解しておく必要がある。ニューウェイブ系とは、1990年代に現れたラーメンであり、それは「フェイク」、「ジャンク」、「B級グルメ」としてのラーメンを脱して、厳選された素材と斬新な製法から、ラーメンを高級フレンチや蕎麦と同等の「グルメ」、「本物」へと高めようとする動きである(多くのニューウェイブ系ラーメンは「無化調」を謳っている)。しかしこうしたラーメンは高い割に量も少ないため、何度もその店に行こうとは思わない人も多い。やはりガッツリ脂の乗った満腹になるラーメンを、というこの欲望に応えるかのように、ニューウェイブ系ラーメンは、ゼロ年代に入ると「濃厚豚骨魚介系」や「ボリューム系」といったジャンク色が強い勢力に圧倒されていく。

もちろん、ニューウェイブ系ラーメンは、絓のパラダイムに則るならば、単に「起源への欲望」にとりつかれ、ラーメンの本質なき本質を見落としただけに過ぎない(そのような批判を忘れるべきではない)。だが芹沢はいう。「ニューウェイブ系ラーメンは下火になったものの、既成の価値観やセオリーに囚われず、新しい味、本物の味を目指したスピリッツは決して死んではいない。むしろ、ラーメン界に深く浸透したと言えるからです」(『才遊記』第十一巻百六杯「ラーメンとは…?」)。

汐見ゆとりのラーメンが、ラーメンに深く通ずる専門家たちだけではなく、一般人にとっても「ワクワク」を与えたのは、まさにこのニューウェイブ系の功績だと、芹沢は評する。つまり、私たちは、一方ではラーメンを手軽に満腹になれるジャンクなファストフードと捉えていると同時に、他方では新たなコンセプトの登場の「場所」としても期待しているのだ。私たちは斬新なラーメンに飢えている。慣れ親しんだ味の中にも、何か新しいもの、異質なもの、知りえないもの、を欲してしまっている。汐見ようこは80年代までのラーメンの分析で終わってしまっていたがゆえに、こうしたニューウェイブの影響を見落としたのである。

この歴史考察を加えるならば、ジャンク(起源の放棄)/ニューウェイブ(起源への欲望)という二項対立は廃棄されざるを得ない。起源への欲望は、それ自体として失敗したとしても、その「痕跡」を次世代に残すからだ。その痕跡の由来を覚えている者がたとえいなかったとしても、それは必ず小さくひそやかな変化を生じさせている。したがって芹沢は「ラーメン」に最後の定義を与える。「ラーメンとは…フェイクから真実を生み出そうとする情熱そのものです」。

すでに明らかだが、ここまで、『才遊記』でラーメンに対して与えられてきた定義は、いずれも二項対立に支えられていた——「フムフム/ワクワク」、「バランス/アンバランス」、「オリジナル/フェイク」——。だが、この芹沢の最後の定義は、実のところこうした静的な定義そのものが誤っていたことを暴露する。そうではなく、ラーメンとは、この二項の間の揺れうごきであり、運動そのものなのだ。もはやラーメンの真の定義が問題なのではない。真のラーメンを新たに定義しようとする意志、「真実を生み出そうとする」運動そのものが、実はラーメンの正体だったのである。ラーメンとは何か。ラーメンとは、「ラーメンとは何か」と問うことそのものである。

「ジャンク」に耽溺することで美化し、そのラディカルさを削ぎ落とすあらゆる詐術に抵抗するために、いま一度この精神の危険なダイナミズムに向き合わなければならない。精神とは、ある状態でも概念でもない。既成の諸概念を破壊してはまたつなぎ合わせ、新たな概念を作り出すこの運動こそが、精神と呼ばれるのである。

そしてだからこそ、逆に言えば、ラーメンが「オリジナル」そのものになることは決してありえないだろう。それは「オリジナルになろうとしている」にすぎないし、いかなる正統性も持ち合わせていないからである。意志はかならず失敗する宿命を背負っている。ラーメンはあくまでもオリジナルのパロディであることしかできない。だが、オリジナルであろうとしている限り、それは逆にまったくの「フェイク」であることもありえない。「真実を生み出そうとする」意志は、すでに、秘密裡に「オリジナル」と「フェイク」の関係そのものに変更を迫っていたのである。

かくしてラーメンとは、オリジナルとフェイクのこの不気味な交渉のうちにのみ存在する。『才遊記』は、つねに歴史の過程に訴えかけ、またラーメン屋のリアルな実情に目くばせしつつも、最終的には「コンセプト」がもつこうした力を信じている。ニューウェイブ系は決して勝つことはないが、その野蛮な情熱において痕跡を残すだろう。こうした小さな変化の痕跡を辿り直すことによってこそはじめて、〈勝者の歴史〉たる弁証法とは別の歴史、別の隠された系譜を描くことができるのだ。

ところで絓秀実が『革命的、あまりに革命的』で描いた「68年の勝利」とは実際そのようなものであった。大革命は起きなかった。資本主義は転覆されなかった。けれども、68年5月の遺産によって、私たちのモノの見方、生活スタイル、態度、倫理は目立たず変わっている。68年5月の革命とは、「ニューウェイブ系革命」なのだ。

ラーメンの痕跡

こうした『才遊記』の物語は、しかしやはり全体としては、近代形而上学——意志の形而上学——の枠内に収まると言わざるをえない。結局のところ「天才」なる18世紀以降的・ロマン主義的な概念と価値に訴えかけていること自体、その証左である(「天才」は自明でもなんでもない)。

こうした「ラーメンの哲学」の自己批判を経た「ラーメンの批評」が始まるのは、三作目『らーめん再遊記』である。ここで芹沢は、とうとう藤本や汐見といった「弟子」との関係から解き放たれ、主人公になる。芹沢のしがない中年男性的な生活と実存が描かれたことで本作は話題を呼んだが、しかし芹沢の批評眼は死んでいない。『再遊記』十三杯で芹沢は、実際に「批評の神様」たる小林秀雄を参照しつつ、「個人」の時代の後に「形式」の時代がやってくると語っている。個々人が独自のラーメンを創作する「天才」の時代はもはや限界を迎えている。むしろ次に作られるべきは「万人の形式」——フォーマットあるいはプラットフォーム——である。

個人から形式への移行、ここにおいてラーメンのフォルマリズム、ラーメンのモダニズムが始まる。天才なき時代、絶対的創造なき時代、デモクラシーの時代において、次に始まるものは、批評である。いかなる内容であれ「自己表現」しさえすればとにかく尊重されるべき、という観念論が振りかざされる現代において、この氾濫する「自己表現」——それは無論、すでに過去のものとなったロマン主義的概念に過ぎない——を徹底して「形式化」する、ラーメンハゲ的批評の地平が求められているのは言うまでもない。

だがここではその詳細は述べずにおこう。とにかく、この連載中の作品が単なる「おもしろ中年ラーメンハゲ漫画」以上の読まれ方をするべきなのは、確かである。

さて、私たちは天才の物語を通過して、いまやこうした批評の尖端に到達しつつある。しかし、こうした批評を受け入れるだけの準備を私たちはしているだろうか。私たちは未知のものへの好奇心をもちえているだろうか。そしてその好奇心を、再度歴史のうちで捉え直し「吟味」するための眼と舌を、持ちえているだろうか。いま批評の場所はどこにあるのだろうか。

1999年にはじめて提起されたこの問い※11 は、これまで、もはや嫌になるほど繰り返されてきたし、私はいま辟易としながらこの文章を書いている。だが、それが単なるクリシェに過ぎないとしても、大手文芸誌が軒並み新人評論賞を休止し、実際に「批評」と呼ばれる営為が機能停止したいま、これはそれなりに切迫した、具体的な問いとして受け止められるべきであろう(もちろんこうした評論賞が「復活」すれば解決するような問題でもないが——そもそもそれはいつから「機能停止」していたのか?)。

しかしそのような苦境を悲観的に語り、批評の死を追悼するだけなら誰でもできる。そのような裏返しの慰みに終わるつもりは毛頭ない。私はむしろ、実に楽観的に、アッケラカンと、次のように答えてみたい欲望にかられている。あなたがいま食べようと覗き込んだそのラーメンの丼のなかから、批評ははじまるのだと。そこに歴史があり、形式があり、痕跡があり、他者があるのだと——そう言いたい欲望にかられている。そして、そうした痕跡に出会うためにこそ、あなたはラーメンを食べるのだと。

結論を言おう。孤独な聖域はもはやない。一度ラーメンを食べたなら、あなたは歴史のなかにいる。もう何も知らないとは言わせない。

※11 柄谷行人、浅田彰、福田和也、鎌田哲哉、東浩紀「いま批評の場所はどこにあるのか」、『批評空間』2期21号所収、太田出版、1999年

※ 本稿は「Webちくま」のゲストコーナー「きのう、なに読んだ?」に掲載するために書かれたものである。本稿はその当初から、『ラーメン発見伝』シリーズについての批評という依頼を受けて書かれている。しかし書くうちに構想が膨らみ、ボリュームがWeb媒体に掲載するには不適切なものとなった。そこで、「Webちくま」には本稿後半部の『らーめん再遊記』(2020-)について書かれた箇所を抜粋・加筆修正して掲載し、私のNoteに全文を掲載するという、やや変わったスタイルでの公開となった。このような異例の体裁での掲載をご提案いただいた筑摩書房のH氏への感謝をここに記したい。左藤青