児童にも空きコマ⁉️こんな形だってあってもいんじゃない⁉️

もはや教師が全国で足りない日本。

それでも公教育はそこにあり続けていかなければならない。

教師が足りなくても,結局現場の教員が「何とかしなければならない」

(♯もはや,「耐える」と同意義でいいのでは⁉️)

専科教員の確保もままならず(担任だっていないんだし💦)

空きコマもほとんどない状況で教員が疲弊し切っているのが日本の現状です。10年以上前ですが,6年生の担任をもった際,音楽以外は全て担任が授業という年がありました。今思うと異常な状況だと思ってしまいますが,当時はそんなことは微塵も感じず,当たり前という感覚でした。

ですが,じっくりと振り返ってみると「今」より精神的な面では圧倒的に楽だったと思います。自分が若くて何も知らなかったという面も確かにあるでしょう。

ただ,冷静にその部分を差し引いても,それは間違いないと思います。

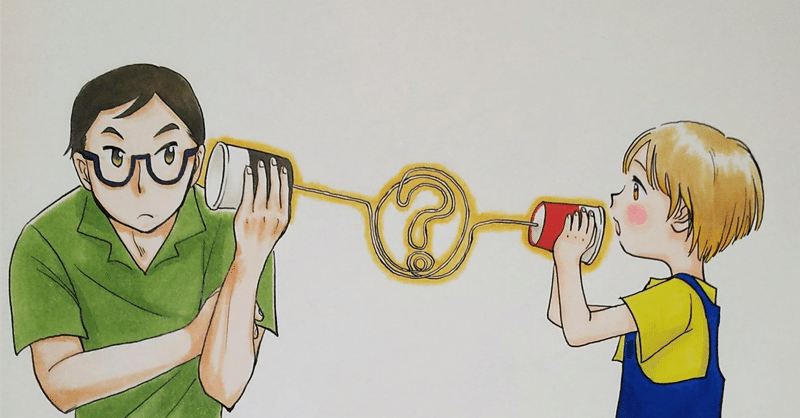

なぜなのでしょうか⁉️

🟧「授業」に対しての認識は低かった

当時は,子どもたちに対して「授業」を作り上げるという認識が全くというほどありませんでした🤣笑(♯授業をしてないわけではないですよ😎)

授業をするというよりは,1日を一緒に楽しみながら成長するために過ごすことを基本的に目指していました。1日中一緒にいるわけですから,ある程度その日の予定は立てていますが,子どもたちの雰囲気や熱量などに合わせて,常に変化させながら進んでいく感じでした。

作品展前には,図工が遅れてしまって,6年生3クラスが6時間ずっと図工をする‼️なんてこともありました💦

かなり追い込まれていましたし(実は,その年図工主任だったとか😭)本当に大変だったけれど,それでもどこかでその必死さや危機を楽しみながら,みんなで協力して乗り越えていました。3つの教室にどのクラスの子どもも大人も入り混じり,助け合いながらの作品づくりの1日は,後にも先にもあの日だけです‼️授業研究などもありましたが「良い授業をしよう」という思いは,強くなかったと思います。

🟧「授業の質」が求められる今

高学年で教科担任制の実施や専科教員の配置が進められたことによって,

一昔前と比べて「授業の質」が求められるようになりました。

そうなると,どうしても教材研究の時間が必要です。

教える教科が減ったのだから,他教科の教材研究の時間を回せばいいじゃないか・・・と思うかもしれません。ですが,そんなに単純なものではないのです。もともと,担任に教材研究に充てる時間などほとんど存在していなかったわけですから😰

その日の朝に,指導書にさっと目を通してあとはぶっつけ本番‼️

なんて日常茶飯事なのです。でも,子どもたちもどこかでそれをわかっていて,授業以外の部分でも信頼関係がある程度あるから,均衡を保っていたと私は思います。

ところが,教科担任制になるとそうはいきません。「授業の質」で勝負する割合が一気に上がります。教材研究をする時間すら捻出するのが難しいにも関わらず・・・です😱

この部分に,以前より今の方がさまざまな面で負担を感じやすくなっている要因の一つなのではないかと思います😌

🟧児童にも空きコマがあってもいんじゃない⁉️

結果,やはり教育現場には全く持って心に余裕がないことが問題なのです。

業務内容を減らす・授業時数を減らす以外ないのです。

1時間目に国語の授業

(1時間目が始まる前に,線を引いたり教具を用意したりしている)

(着替えさせる・教室を施錠する)

2時間目に体育でリレー

(用具の片付け・着替え・3時間目の理科準備)

・・・もちろん,子どもは汗だくの状態で💦

3時間目に理科の実験

4時間目に算数の授業・・・・

・・・担任も疲れますが,子どもたちだって・・・疲れませんか⁉️

例えば,大学みたいに自分のペースで空き時間を作れるシステムみたいなものがあってもいいんじゃないか⁉️と思います。普通にカリキュラムを消化すれば,標準時間数は上回るわけなのですから。

(♯まぁ,その他にもさまざまな課題はありそうですが😆笑)

しかし,実際にできなくても,これくらい思い切ったことをしなければ学校現場の疲弊は改善できないのではないのでしょうか⁉️

【教育探究所ピストストーリーズ】

今回の記事も掲載されているマガジン,小学校教諭16年で得た学級経営に関するノウハウや学校教育に関する記事を集めた

「小学校の先生のための学級経営必携」

毎週更新しています‼️ぜひマガジンのフォローしてみてください‼️

💖&フォローめちゃくちゃ励みになります✨よろしくお願いします

現役小学校教諭16年目&2児のpapaが教育現場で使えるピッチピチの実践や子育てで感じたことを毎週ハートフル💖に発信してまいす🌟興味のある方は,過去の記事も覗いてみてください✨

探究スクールThereを運営のために使わせていただきます!よろしくお願いします!