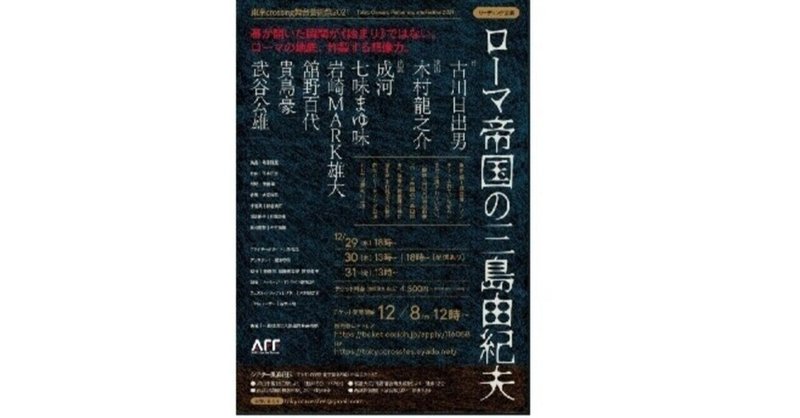

「ローマ帝国の三島由紀夫」@シアター風姿花伝 2021.12.29日~31日の観劇感想

昨年末、12月29日~31日にかけて行われた「上演を前提とした(リーディング形式としての)試演会(計4公演)」を全公演拝見させて頂きました。

まだ配信中ですし今回は本公演を目指す為の試演会ということで、観客として正直に感じたことを書くことがその弊害になったら・・・という危惧を抱かないでもなかったのですが、一般人(素人)の感想など何の影響力もないので(笑)要らぬ心配かと思い、正直に感じたことを記録に残したいと思います。なお、個人の感想です。

ちなみに29日の初日を拝見して書いた感想はこちらです。

「ローマ帝国の三島由紀夫」@シアター風姿花伝 2021.12.29ソワレ」

https://note.com/sasanote3/n/n7ddb8764b96b

御覧になった方は察して下さるかと思いますが、ストーリーどうこうというよりは感覚に訴える感じの作品なのでフワッとした第一印象だけで語ってます。その分、ネタバレ等もほとんどありません。

以下は劇中の内容にも触れておりますので未見の方は御注意下さい。

いくつか思うことがありましたので、項目毎に。

<1>舞台から受け取った演劇的な面白さ

<2>舞台から感じた現時点での問題点と改善希望点

<3>戯曲として思うこと

<4>その他

まず、その<1>

『舞台から受け取った演劇的な面白さ』

それは何といっても、人の体から発せられる「言葉」「その音の高低」「圧の強弱」「リズム」など、それらが劇場空間(客席)に起こす波!だと思います。

最初はさざ波、やがて大波となって観客が飲み込まれ、最後は濁流となり、どんどん、どんどんと流されて、三途の川の(死の)縁に演じ手の方々と共に強制的に立たされる(感覚的な話ですよ?)、その「飲み込まれ流される面白さ」だと思います。

戯曲を黙読する段階では感じえなかった暴走するようなエネルギーと疾走感、それを演劇を通して感じられたのは、演じ手の方々が注ぎ込んだエネルギーの賜物だったのだと思いますし、同時に、体から発せられる「言葉」に強弱やリズムを持たせ空間に波が立つように仕組んだ演出の技(割と綿密に計画された表現だったように思います)だとも感じました。

理屈ではない面白さ。

理解ではなく、感じる楽しさ。

まるで劇作家の脳内を覗いていたら穴に落ちちゃったような唐突感。

初日の感想にも書きましたけれど、特に言葉のリズムという点では「地点」さんの表現の面白さと感覚的に似ているので、そうした世界が御好きな方々はストライクゾーンかな?とも思います。

続いて、その<2>

『舞台から感じた現時点での問題点と改善希望点』

ま、

素人の感想なので、御容赦下さい。

上記で書いた「この作品の面白さ」。実は、とてもリスキーなところを攻めてきてるのではないでしょうか?

例えば、演出家が組み立てたもの(音の高低、圧の強弱、リズム、間合い、テンション等)を正確に板の上で立ち上げられないと、この作品は一気にその面白さを失うんですよね・・・

簡単に言うと、劇場空間に波が起こらないし、観客も濁流に飲み込まれないので疾走感も感じられない。言葉の抑揚やリズムが崩れてしまった時点で、どうにもならなくなってしまうんですよね。

それは演じ手の方々の中のたった一人が崩れても、多数のが崩れても、同じことが起こるようです。上記に挙げた「地点」さんの公演が安定して成立してるのは「地点」さんが劇団で、演じ手の方々そうした演出手法に慣れている(訓練された人達が演じている)から安定して演劇として表現できるんじゃないかと・・・(しかも一日に1公演の場合が殆どなので)。

ただ、今回、そうした現象を感じた根本的な問題として考えられるのは、演じ手の方々だけの話ではないと思うんです。

例えば一日2公演あった日のマチソワ間は2時間。準備等を除いたら、実際、1時間休憩出来るかどうか?ですよね。それはいくらなんでも、肉体的にも、集中力的にも、100%の状態に戻せと求められるのは酷な話だと思います。実際、ただ観てる方だってそうですから。せめて3時間。理想的には一日に1公演のみがベストだと感じました。そういう点は、今後の改善点として考えて頂けたらと思います。

(じゃないと、演劇としてのクオリティーの低下による損失を全く関係ない観客が支払うことになるので、一観客としては勘弁して頂きたい話です)

あくまで個人的な感想ですが。

座組として一番密度が高まったのは30日の昼だったと思います。あの公演くらい全体の密度が高まると、この作品の面白さが相乗効果を伴って客席までちゃんと届くんですよね。それを観たが故に(勿体ない・・・)と思う事が起きていたことも、あったのではないでしょうか?

そして、その<3>

『戯曲として思うこと』

私自身も初日の時に感じましたし、4公演全て拝見してから当時の選評を読み返してみましたら野田さんが似たようなニュアンスのことを書かれていらっしゃいましたけれど、上演を前提となさるならば「冗長に感じる」という危惧はあるかなぁ・・・とは思います。

私に文学的な素養は無いですし勝手な想像ですけれど、上演を前提とした完成度とか、そういうものを度外視して、自分の脳内に沸き上がったインスピレーションや想像に基づく着眼点を思いっきり詰め込んだら「こうなった」作品のようにも感じます(あくまでも一人の観客の感想としてですが)。

三島由紀夫さんの演説とムッソリーニさんの演説が「バルコニー」という接点で繋がったり、三島さんが演出したこともある「サロメ」劇中で落とされた預言者ヨナカーンの首と三島さんが自決された時に介錯された首が繋がったり、そうした接点によって時代を超えた色々なシチュエーションがオムニバス的につながっていく面白さもあるのですが、それらの要素があまりに多い&接点を持たない話(気付いていないだけかもしれませんが)の存在が観客側に長さを感じさせてしまうのかも?しれませんね。

ただ先に書いたように「さざ波から大波になって、やがて濁流となって観客を押し流す疾走感」はとても面白かったですし、そのスピード感とパワーを演劇的な表現で立ち上げた面白さがあったとは思います。演劇という定義が広いものの中で解りやすさや伝わりやすさに価値の優先度があるとは言えませんが、その面白さを観客が受け取れやすい範囲にまとめる(上演台本として再構成なさる)ことも一考される価値があるのではないでしょうか。

最後に、その<4>

『その他』

現時点で私にはこの作品が実際の本公演に結びつくのかは分かりませんが、面白い作品ではあったと思いました。

ただ、少なくとも今回のような言葉のリズムが生み出す「波」を使った手法で作品を立ち上げるならば、その波を、毎回「確実に立てられる」ことが絶対条件だと思うんですね。

ちゃんと波が起こって、観客が濁流に飲み込まれて三途の川まで押し流されると、最終的に(よくある演出手法ではあるけれど)舞台上が鏡となり(観客は)「じゃあ、あなたはどうなのか?」と自分の罪と向き合わされ、「死の淵」を覗き込まされる。それが劇作家の意図だったのか?どうかは判らないですけれど、少なくともそう感じた時がありました。

何度かそういう体験が出来たら、またその先へ考えることが出来たかもしれませんが、それはまた、いつかの話に。

個人的には。

自分が素人で良かったなと思うのは、何の柵もなく、感じたことを自由に書けることだと思ってます。誹謗中傷の為の作為的な言葉は論外ですが、舞台と正面から向き合って、感じたことを正直に言えないような演劇界だったら、それはもはや「演劇」ではないと思います。自分が感じたことが正しいというようなつもりは毛頭ありません。こう感じた観客も一人居た、というだけの話です。

この記事だけで三千文字以上ありますが、それだけの長々とした文章を書こうと思わせたのは「この作品が持つエネルギー」であり「リーディング公演とはいえ演劇として立ち上げて下さった関係者の皆様が注ぎ込まれたエネルギーの賜物」でもあったと思います。最後に、感謝をこめて。