ショッピングモールと映画——『ゾンビ』上映に寄せて②

2021年10月31日(日)、倉吉シネマエポックで行われる『ゾンビ 日本初公開復元版』上映&トークイベントに向けて、作品についての考えをまとめておきたいと思います。一応、ネタバレがあるのでご注意ください。前回の記事は以下。

1979年の日本(鳥取)を想像する

大学の講義で映画について語るとき、私は公開当時の観客になったつもりで作品を鑑賞することを勧めています。名作と謳われているのにいまいちピンとこないような作品は特に、後世の作品に与えた影響が大きすぎて、現在ではそれがスタンダードになっているがために「平凡」に見えてしまっているのかもしれません。公開当時のスタンダードを意識しながら見ることで、初めてその作品の革新性や逸脱性に気づくことができる場合もあるのです。

今回上映する『ゾンビ』は、1979年3月10日の日本初公開時に施された編集を復元したバージョンということで、前回の記事では鳥取での上映情報を調べました。県内で最初に『ゾンビ』が公開されたのは1979年3月31日。米子市の「米子国際プラザ」で約1か月間(4月27日まで)上映が続いています。また、少し遅れて4月4日から4月17日まで、鳥取市の「世界館」でも『ゾンビ』が公開されました。当時の新聞記事を確認した限り、倉吉市の映画館での上映はなかったようです。

ショッピングモールという舞台

さて、今回のイベントのテーマを「ショッピングモールと映画」としているように、ショッピングモールはロメロ の『ゾンビ』を語る上で欠かすことのできない、重要なキーワードです。同作の批評や解説を読めば、大抵「生前の習慣が抜けないのか、モールに集い徘徊するゾンビの群れは、消費社会のアイロニカルなメタファーである(モールでショッピングに興じる私たちは、ゾンビと大して変わらない存在なのだ)」という旨が記されていることでしょう。

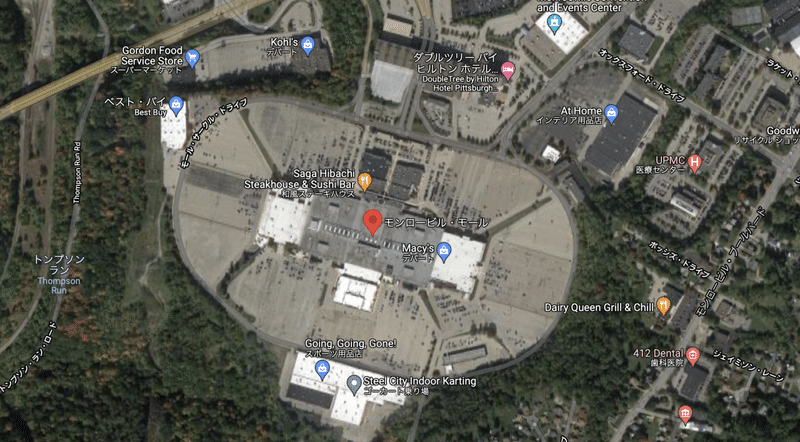

『ゾンビ』のロケは、ペンシルベニア州に1969年に建てられた「モンロービル・モール」で行われました。監督のジョージ・A・ロメロがモールのオーナーに店内を案内してもらった際に、各店舗の天井裏に非常時用の装備が置かれた小さなスペースがあることを知り、そこからアイデアが閃いたのだそうです。なお、このモンロービル・モールは現存しており、ロメロの胸像が置かれるなど、ファンが聖地巡礼に訪れる観光地となっています。

以下はGoogle Mapで検索したモンロービル・モールの様子。

速水健朗さんの『都市と消費とディズニーの夢——ショッピングモーライゼーションの時代』(角川書店、2012)によると、モンロービル・モールのような現代的なモールの原型となったは、1956年にミネアポリス州郊外にオープンした「サウスデール・センター」です。

各店舗を屋根で覆い空調を完備した室内型(エンクローズド型)であること、長い通路の中央に吹き抜けを設け、その回廊に沿って店舗を配置すること、屋内であるにもかかわらず花壇やベンチを設置していることなどを主な特徴としており、中でも吹き抜けが三階までを貫く様式は「三層ガレリア式」と呼ばれ、現在のモールの標準的な建築様式となっています。

吹き抜け構造の二階建てモールの例

(Steve BuissinneによるPixabayからの画像)

近未来の風景を先取りした映画

しかし1979年の日本では、モンロービル・モールのような吹き抜け構造のショッピングモールはまだ普及していませんでした。

『モール化する都市と社会——巨大商業施設論』(NTT出版、2013)に掲載されている南後由和さんの論考によると、1969年にオープンした玉川高島屋ショッピングセンターにはすでに吹き抜け構造が採用されていましたが、その外観や印象はモンロービル・モールとは大きく異なるものでした。アメリカのモールでは、長い通路の両側に専門店が並び、両端に百貨店やスーパーなどのキーテナントが配置されるのが基本系ですが、玉川高島屋SCは土地の狭さや地価の高さといった日本特有の事情から、吹き抜けのある中央広場をモールと呼ぶコンパクトな作りになったのです(今回のイベントが行われる倉吉のショッピングセンター「パープルタウン」の吹き抜けも、これと似た作りですね)。

モンロービル・モールのように通路に沿った吹き抜け構造のモールが日本でも普及したのは、1981年に千葉県にオープンした「ららぽーと船橋」以降のことだと言われています。『ゾンビ』公開の二年後。当時の観客の目には、ショッピングモールはあまり馴染みのない、非日常的で新奇な風景と映ったはずです。要するに『ゾンビ』は、やがて日本にも定着することになる新たなライフスタイルを予見した映画、もしくは、全国各地にジャスコ(イオン)が進出し、吹き抜け構造のモールが立ち並ぶ近未来の風景を先取りした映画なのです。

ちなみに、このような時代状況を反映してか、1979年に放映された『ゾンビ』のテレビCMや劇場公開特報(『ゾンビ』製作35周年記念究極版ブルーレイBOXの映像特典でリメイク版を見ることができます)には、映画の主要な舞台がモールであることが分かるような映像はほぼ出てきません。今ならたぶん、もっとモールを強調した編集になると思います。

また、上映時間119分の「ダリオ・アルジェント監修版」をベースとして115分に短縮された「日本初公開復元版」では、主人公たち4人が売り場の商品を物色したり、施設を活用してスポーツやゲームに興じる場面など、モールの存在が前面に出てくるシーンの多くが削除されているため、消費社会に対する批判的なメッセージはかなり薄められているように感じます。少なくとも、当時の配給会社(日本ヘラルド映画)が「モール推し」でなかったことは明らかでしょう。

三分割された空間

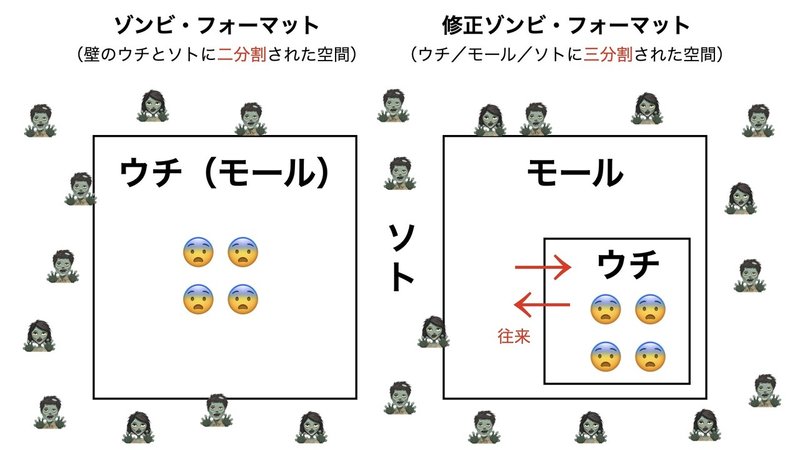

藤田直哉さんは『新世紀ゾンビ論——ゾンビとは、あなたであり、わたしである』(筑摩書房、2017)で、「世界はゾンビで溢れ返り、噛まれたら感染してしまう、人々は生き残りを賭けて壁を作って立てこもるが、やがて物質は枯渇し、一人また一人と仲間が減っていく」というパターンを「ゾンビ・フォーマット」と名づけた上で、こうした「壁」のウチとソトを隔てる物語が、21世紀にはゾンビ映画以外にも流行していると指摘しています(例えば『進撃の巨人』や『パシフィック・リム』)。

岡本健さんは『ゾンビ学』(人文書院、2017)で、ゾンビが徘徊する世界の人間は、開放的な空間を「移動する」か、閉鎖的な空間に留まり「立てこもる」かの決断を迫られるとした上で、さらに移動には「一方向への移動しかないものと、行き来が見られる(往来が習慣化している様子がある)ものがある」と述べています。放送局→水上/警察/基地→モールと舞台が移り変わっていく『ゾンビ』は、前者(一方向への移動)に分類されています。

しかし少し見方を変えて、『ゾンビ』を後者(習慣化した往来がある)に分類することもできるでしょう。ヘリでモールの屋上に辿り着いたフラン、スティーブン、ピーター、ロジャーの4名は、従業員のオフィスや倉庫を拠点とし、そことモールの売り場との間を往来しながら、日用品や武器、さらには家具や娯楽までを調達するのです。

ここで重要なのは、『ゾンビ』における空間は、モールのウチとソトに二分割されているのではなく、ウチ(拠点)/モール(売り場)/ソト(屋外)に三分割されているのだということです。ゾンビたちを完全にモールの外に追いやってしまえば、売り場の傍に居住空間を設けても問題はないはずですが、4人は最後まで従業員オフィスや倉庫で暮らし続けます。

ライフスタイルを守るための戦い

映画評論家の大場正明さんは『サバービアの憂鬱——アメリカン・ファミリーの光と影 』(東京書籍、1993)で、生前の習慣の名残でモールを徘徊するゾンビに限らず、そこに立てこもった人間たちの生活もまた、現実社会における郊外型のライフスタイルと重ね合わせて描かれているのだと指摘しています。

ロメロは、彼らの生活を意識的に郊外の生活とだぶらせているように思える。というのも、彼らは、ある意味でモールの世界から独立しているといえる従業員のオフィスや倉庫を改装し(何といってもモールにはあらゆる道具がそろっている)、そこに生活の場を築きあげていくからだ。モールに行って必要なものを手に入れ、わが家の生活を豊かなものにしていく。この展開もまた、モール化の時代における郊外の生活の巧みなカリカチュアになっている。

4人の生活は、商品売り場(モール)に直接居を構えるのではなく、少し離れた場所(従業員オフィスや倉庫)で暮らし、時折カート(車)に乗って外出してモールでショッピングを楽しむという、まさに郊外型ライフスタイルの典型です。ゾンビだけでなく人間も、破滅的な事態に直面してもなお日頃の習慣が深く身体に染み付いて離れないのだということが示されているのです。

大山顕さんは東浩紀さんとの共著『ショッピングモールから考えるユートピア・バックヤード・未来都市』(幻冬舎新書、2016)で、ショッピングモールの本質は外観ではなく内装にあると指摘し、「周辺環境に対して関心を払わず、内部をつくり込んで理想的な街を内部に抱えるあり方は、まさにトマス・モアの『ユートピア』そのものではないか」と述べています。

速水健朗さんの『都市と消費とディズニーの夢』によれば、ショッピングモールの生みの親として知られる建築家ビクター・グルーエンは、そもそもモールを単なる商業施設ではなく一種の「都市計画」として構想していました。彼は1950〜60年代のアメリカの都市中心部の荒廃を受けて、かつてダウンタウンが担っていた機能を代替する新たな公共空間を作ろうとしたのです。

以上を踏まえるなら、ショッピングモールに降り立った4人が繰り広げるゾンビたちとの戦いは、ただ「家」を守るための戦いではなく「都市」を守るための戦いであり、自らの「命(ライフ)」を守るためだけの戦いではなく郊外的な「ライフスタイル」を守るための戦いでもあると言えるでしょう。

そしてこう考えたとき、4人の中で唯一の女性であるフランが、終始男たちによってイエ(拠点となる従業員のオフィスや倉庫)に押し込められながらも、自ら銃とヘリの扱いを覚え、ついにはモールから脱出するというラストシーンが非常に示唆的です。ロメロは消費社会や郊外社会の問題を、ジェンダーの視点からも描き出そうとしたのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?