アーティストにとってリサーチとは何か

アーティストにとって「リサーチ」とは、いかなる制作においても「原則としてやるべきこと」である。だから本来、他と区別して「リサーチ型アート」などと名乗る必要もないはずだ。そのような認識を前提として、アートとリサーチの関係について考えてみる。

アーティストがリサーチを前面に押し出す時、そこには「これはリサーチである」=「学術的な裏付けがある」という印象を付与しつつ、同時に「これはアートである」=「学術的な手続きをスキップしても良い」という逃げ道も確保しておくという、二重の甘えがしばしば生じてしまう。アートの側面が批判されたらリサーチに逃げ、リサーチの側面が批判されたらアートに逃げる。そうした姑息さを遠ざけるためには、「リサーチ型」という——実のところリサーチなのかリサーチじゃないのかはっきりしない——曖昧な語の使用はなるべく控えておいたほうが賢明だろう。

とは言え、リサーチを前面に押し出したアートをすべて否定するつもりはないし、アートとリサーチを並列で語ること自体が間違っているとも思わない。そうした一刀両断の批判は——語っている時だけは——気持ち良いかもしれないが、あえて「これはアートであり、リサーチでもあるのだ」と規定することによって初めて立てられる問いや、得られる視点を、みすみす逃してしまうことにもなりかねないからだ。可能性の芽は極力摘みたくない。

「アートとは何か」や「リサーチとは何か」、あるいは「アートとリサーチは並列して語れるものなのか」といった原理的な問いの前で無限に悩み続けるよりも、「アート」という語のもとで何をしようとするのか(何ができるのか)、「リサーチ」という語のもとで何をしようとするのか(何ができるのか)を問い、それぞれの語に対する、自分なりの、暫定的な定義をあらかじめ設定しておくほうが建設的だろう。いずれその定義が壊れたり、更新されても構わない。アートをリサーチの言い訳に使いたくなったり、リサーチをアートの言い訳に使いたくなったりした時に——要するに、心の弱さが出てきた時に——自己を点検し、当初目指したものを思い出すために、曖昧さを排した定義が役に立つはずだ。

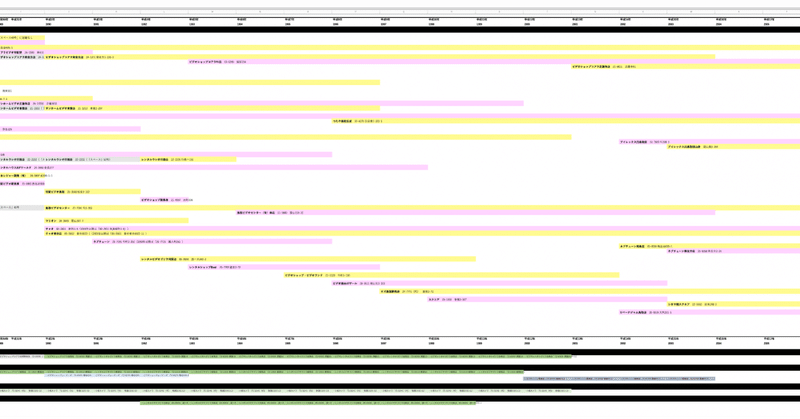

ちなみに私自身が「見る場所を見る——アーティストによる鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」を立ち上げた時、「リサーチ」という語に付与した定義の一つは「参照可能性」だった。たとえアウトプットが学術論文ではなく、展覧会や上映会(およびそれに付随するテキストや年表、記録集)であっても、先行研究に敬意を払い、事実関係の記述に極力曖昧な部分を残さず、語り得ることは勿体ぶらずにすべて語り尽くす。未来の研究者やアーティストの参照に耐えるものを残すこと。

その上で、なお残るブラックボックス——おそらく永遠に失われてしまった記録や記憶——を、想像力やイメージの力で補完しつつ、同時に、あくまで欠落は欠落であり、失われたものは決して取り戻せないのだという現実も隠さない——むしろそうした不完全さを積極的に露呈させる——ための方法として、映画や絵画を用いたいと考えた。そこには先述した意味での「参照可能性」はないかもしれないが、代わりに、失われたものをに意識を向けることを促し、「なかったことにするな」「想起せよ」と呼びかけるための力がある。

アートとリサーチ、それぞれの語に結びついた方法的・制度的な可能性と限界を見極めることで初めて、両者は——相互の言い訳や誤魔化しのための手段ではなく——その組み合わせでなければ辿り着くことのできない地点に到達するための手段となる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?