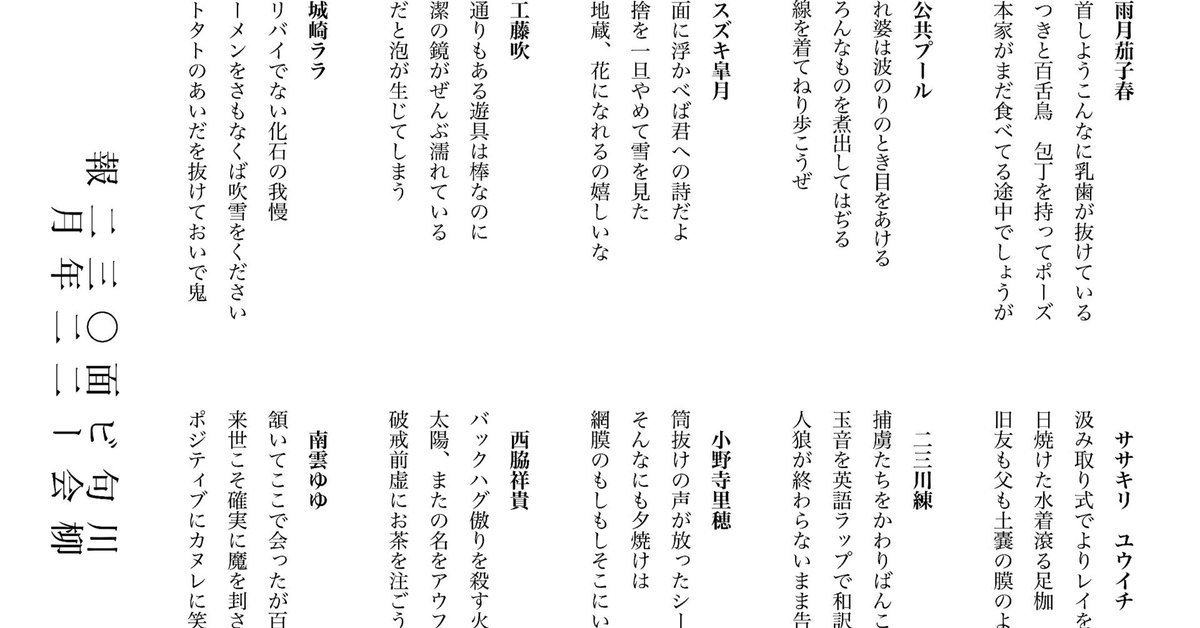

川柳句会ビー面 2023年2月

群れ婆は波のりのとき目をあける

「群れ婆」ってなんだろう。サーフィンでおびえずに目を開けて波にのれるおばあちゃんはかっこいいけど、それが群れだとちょっと不気味。不思議な句。

──────────スズキ皐月

群れ婆(妖怪ウォッチっぽい)、波のり(ポケモンっぽい)、目をあける(キャラクター紹介っぽい)で3点突いてきたので面白さで押し切られた感じです。この文章が人生において意味を成すことってないんだろうなって思う。

──────────雨月茄子春

なに、群れ婆? 群れてる婆さんか? それがあんだい、波のりだって? アクティヴだね。で、え? 目ぇ閉じねえの? すごいねえそりゃ、さぞ見ものだろうね……とついついなぎら健壱さんになっちゃう世間話の抜き書きみたい。それ抜いてくる必要ある? 度がバチボコ高いです。長谷川町子先生に描いてほしいです、神奈川沖浪裏とコラージュで。ある意味今、の絵になるかも。

──────────西脇祥貴

捕虜たちをかわりばんこで親にする

父母のことか麻雀か、という分かれ目はありますがここは父母の方で読みたいと思いました。捕虜からの距離を取るためにも。

捕虜、の語が戦時下ではだいぶ重く、かわりばんこで親にするという軽率な行為は、今まさにロシアで起こっている「ウクライナからの子どもの拉致→再教育→ロシア人の養子にする」という暴力行為を思わせます。そういう意味ではビー面にはめずらしいど直球の社会詠です。

でも……それこそビー面だから思うんですけど……そんなど直球な読みでいいの、か……? そもそもロシアの行為では捕虜=子どもたちで、親にされてはいないわけで。捕虜が養子にされるのと親にされるの、どちらの方が怖いんでしょう。見知らぬ親が来るのと見知らぬ子が来るの、どちらの方が。

見た目の簡潔さのわりにこの底深い恐ろしさ。戦時下うんぬんを飛び越えて、子を持つ、親になることそのものの怖ささえとらえているようで気になります。そうなってくると断然怖い、ひらがなの「かわりばんこ」……!!

──────────西脇祥貴

いろんなものを煮出してはぢる

七七。はぢるは「恥ぢる」、でいいのでしょうか。と思うのも前に煮出すがあるので、つい汁を思ってしまいまして。あ、えっとそりゃ普通はしる、ですけど、あの、ねこぢるとか、ね。そっちを合わせて来ちゃって。

でも恥のほうでいいんでしょうね。自分で煮出しといて、しかも煮だすってそれなりに時間のかかることしておいて恥じる、その精神分裂っぽいところもおもしろければ、そもそも煮出すことは恥じることでもないのに恥じているのもおもしろいです。ここはばつぐんにいいんですけど、その分「いろんなもの」が比べてぼんやりしたかな、という印象です。

──────────西脇祥貴

来世こそ確実に魔を刲さなくちゃ

刲、ほう、ころす、しかも家畜をころす方の意味を持つ、刲す……。と勉強になったのはいいのですが、この字にしたのはなんでかがあまりわからず、わからない分ただただ字の(たぶん非常用ですよね?)むずかしさにつかまってしまいました。

それでもおもしろいのは、魔をけだものと見ていること。家畜の意味も込めれば、だれかが魔を育成・繁殖させているらしいという前提も見えて来て(なんで??!)、ぼんやりしたもの=魔に強引に形を与えちゃうわがままさがいけてました。いつまでも魔に振り回されてばっかいるのも、癪ですもんね。

──────────西脇祥貴

湖面に浮かべば君への詩だよ

全身投げ打ってスキです! とは言えないけれど、きらいじゃないです。やっぱり「君への詩」の言い回しはきつくて、精神か肉体のどちらかが追い込まれてないと刺さらないのですが(わりとすぐ追い込まれますけど)、それを言う気持ちまでを否定したくない。だから川柳にしておいてくれたのはまだいい選択だったと思いますし、具体的な「湖面に浮かべば」を組み合わせたあたりにも、きつさがわかってやっているのかも、と思わされます。

湖面に浮かぶ、水死? などとおもいましたがそうではなく、いまは「君への詩」ではないなにか(指輪とか)を湖に放り込んで、それが浮かんできたら詩になる、というある種の耐久テストなのでは、と想像しました。そうだとすると君への詩、はそこまで主張しませんし、なにを放り込んで詩にするのか、というプロセスだと思えば、その雑な方法もあいまって面白くなります。

──────────西脇祥貴

湖面に浮かぶもの、葉や羽などの軽くて薄いものだと思うのですが、それを見るとき、この君はひとりだろうという確信があります。詩、ソネットを贈るというところではシェイクスピアか。あるいは湖面の波紋がなにか伝えてくれるのでしょうか、「浮かべば」が可能(can)か、仮定(if)のどちらで読むかでもまた雰囲気の変わる句です。

──────────城崎ララ

アリバイでない化石の我慢

アリバイではない化石、という字面がかっこいい!めったにない組み合わせですよね。

アリバイの一般的な用法は「アリバイがない」ですが、「アリバイでない」と言ってるところが気になります。必然的にアリバイとは何か?化石とはどのようなものか?という問いが生まれます。それらの問いを考えてみると、両者の意外な関係性が見えてきました。

アリバイ=ある時点、ある場所に居なかったことを証明する事実

化石=ある時点、ある場所に居たことを証明する痕跡

このように、アリバイと化石は過去を理解するために使用される証拠である、という点で共通していて、同時に対義語と言うことができます。この意味で言えば「アリバイでない化石」は事実を述べているだけということに驚嘆します。その事実を抽出するセンス、言葉に対する洞察がとても素晴らしいと思いました。

──────────南雲ゆゆ

アリバイでない、がすごく気になります。~でない、の前にアリバイが来ることってそう無いような。で、でなければどうか、というところへ化石の我慢。支離滅裂。でもなにもないわけではない、というきわっきわのラインにはいる句だと思いました。

アリバイからにおう事件性や、化石の種類の多さ・それが背負う歴史が奥行きをくれているおかげかな、と。そこへ化石の主体性をかけあわせる――化石、なにを我慢しているの、目撃した真犯人のことを言いたいのに、言わないでいるの? 口が無いから言えないの、ってそれでは我慢と違います、なんて突っ込みも入れられる余地まで持ち合わせ。ストレートなようで複雑な、解き甲斐のある句です。事件性の重みしだいでは、それこそ句自体に鈍器のような重みも出て来そう。

──────────西脇祥貴

汲み取り式でよりレイを出せ

レイ? ソーラ・レイのレイ? ハワイに着くとかけてもらえるレイ? 0=レイ? 霊?? (アムロ・)レイ??? と幅があるのがむずかしいかな、とは思うものの、「汲み取り式」の手応えが、まんざら悪くないようにしてくれています。

個人的には光のレイでした。汲み取り式の深くてくさい穴の底から、個室いっぱいにレイが幾筋もびーん、びーんと伸びているイメージ。エルンストの版画みたいです。一個でもこういうのが浮かばせられると強い。光景の意味のなさといい、嚙めば嚙むほど句な気がします。

──────────西脇祥貴

筒抜けの声が放ったシーフードヌー

発話者が「シーフードヌードル」と言おうとしてら「ヌー」まで言ったところで筒抜けなことに気づいて声を顰めた、その結果「シーフードヌー」という謎の生物が誕生した。そんな日常のおかしみが込められていて良い句ですね。

──────────南雲ゆゆ

筒(これは字面の話をしています)とシーフードが一緒にあるとき、カップラーメンの感じがすごくするんですけど、カップラーメンには底があって、でも筒(これは意味の話をしています)や筒抜けには底がない、から、一度声とヌーだけが通過できる膜のようなものが生じる気がしています。同時に、放つという動作が動きを生むためです。で、その変な膜をフィルターとして考えると、筒抜けで1枚通過、(声/放ったで2枚目)、放たれたことによってヌーが物理になって3枚目を通過、のT・ブレイクの気持ち良さがあって、筒抜けという初句の言祝ぎ......をしているように思いました。声が放ったで放たれた声とヌーの合わせ鏡?意味か空間の歪みが生じているのもいいな〜と思いました。

──────────工藤吹

ヌー🐮

──────────西脇祥貴

自首しようこんなに乳歯が抜けている

乳歯が抜けた罪で自首するのか、乳歯が抜けるほど悩む罪があるのか、後者で読んだけどそもそも語り口と乳歯の乖離がおもしろいです。悪い人というより悲しい人という印象の句です。

──────────スズキ皐月

歯がぼろぼろ抜ける夢、メッチャ感覚がリアルで嫌な夢なんですが、それを思い起こされた句。作中主体にもメチャストレスがかかってそう。しかし、しかし乳歯です。自首しようというにはアンバランス……大人になることは罪ではなし、でも主体は打ちひしがれているようです。なにか深い絶望感の漂う句。

──────────城崎ララ

稜線を着てねり歩こうぜ

稜線って肩のイメージを引っ張ってきやすい(?)気がします。稜線の肩、からジャケットみたいな手触りが出てきて、山を背負って練り歩く、わけですよね。堂々としていてかっちょいいっす。ねり歩こうぜ!

──────────雨月茄子春

動詞に対する目的語のねじれでイメージをぶっ飛ばす、ビー面でしばしば出会うタイプの句です。こういう句、評が集まるのでいまから公開後が楽しみですが、稜線のチョイスはこれはもう、あっぱれです……。

おなじみの穴埋めにしたら「○○を着てねり歩こうぜ」。これで稜線、満額回答ってかんじです。これ出ませんよ……。着ないし、着られないし、そもそも稜線は「線」だから実態がないし。のくせに稜線、なんだかスタイリッシュなんですよね。どの山系から取るかによるとしても、ギザギザ具合もアシンメトリー具合もすべて自然の造形=神の手によるガーメント。これでねり歩いた日にゃまさに「山動く」ですよ。着たら山になる一着、稜線。

そう、ねり歩こうぜ、って呼びかけ方も雑でいいです。着るものの神聖さからすとんと落ちて来てくれる感じ、ほどよく手元に渡してくれる感じ。語り口、だいじ!

──────────西脇祥貴

太陽、またの名をアウフヘーベン酢

太陽にも酢にも嫌な思い出ってあって、あと赤っぽい色を想起させる感じが個人的にはしていて、嫌だな〜と思ったときに、アウフヘーベンがずっと太陽と酢を完全には消去してくれなくて、じゃあやっぱり後味のことを考えている時点で調味料、なんですよね。ちゃんとアウフヘーベン酢という酢がある、ところ、だと思いました。

──────────工藤吹

日焼けた水着滾る足枷

七七! そしてこの妄想掻き立て力よ……。

日焼けた身体でなく「水着」を挙げることで、暗に身体を示しつつ(この距離がかえって肉感を高めます!)、暗に暗に夏や、海や、浜をにおわせる。ここまでなら夏の叙景でも済ませられるところ、「滾る足枷」で一気に不穏の度合いが増す、夏の景を引いてくるなら、暑さが一段にじみ上がる。蒸しぃっ……とした不安、濃いぃ潮の臭い、湿度が呼ぶ鬱状態。それがこの字の並びを読むだけで体に叩きつけられる、2月が握り潰される。なんでしょうこの強さ……?

そう、足枷が滾っているのが分かる以上、やはりこの句の中にはだれかの肉体がある。だれかは分からないけれど、そのだれかの肉体を借りて(自分の身体ではなく!)、蒸し暑さ・潮の臭い・足枷の滾りを体感させられる。この気持ち悪さ。

ここまで肉迫してくるすごみ。なにかありますね。ぜったいなにか、元になる感情かできごとがあって、それが託されて出てきた句だと思います。「なんでもありの」、じゃない。それがこの句のまさに滾る強さになっていると思いました。ほんとうにこれはなに、どうしてあなたはこれをぼくに感じさせようと思ったの? わかりません。わからせてもらえない。たったひとつ確かなのは、これは川柳にしかできないコミュニケーションだろうってことだけ。だから特選です。もっと知りたい。こんなに作った人としゃべりたいと思わされた句、はじめてかも。

──────────西脇祥貴

嘘つきと百舌鳥 包丁を持ってポーズ

嘘と舌、包丁と鳥の舌、「ず」の音、のいくつかの要素が重なってくるのが心地よいです。舌切り雀とかを一瞬思い出すのですが、最後の「ポーズ」で平和な雰囲気の句になる。

口に出しても気持ちがいいです。

──────────スズキ皐月

百舌鳥の名前の由来が、他種の鳥や動物の鳴き声をまねるところとのことを、この句で知ったのだけど、そうなると嘘つきの象徴が百舌鳥とも読める。その後の一字の空白は前後の文意をゆるい途切れさせつつ接続を暗示させてサスペンドさせつつ、不穏な一時停止でこの句は終わる。包丁を振り上げているのか、もしくは自傷しようとしているのかはわからない。そのどっちつかずの痛みの予感は、嘘つきに対する罰とも遠く響き合う。それに百舌鳥の習性として知られる、獲物を枝に突き刺しておく「はやにえ」とも、その暴力的な性分に呼応している。そして「百舌鳥(もず)」と「ポーズ」の脚韻の目張りのよさも、この作者の耳の良さというか丁寧な句作が感じさせるし、名詞と名詞の想起させるイメージの取り合わせがうまいし、奇を衒う感じもないので見事。そしてこれは深読みというか、穿った読み方なのだけれど、万葉集の「春さればもずの草ぐき見えずとも我れは見やらむ君があたりをば」の相聞歌と掲出句が百舌鳥で結びつくと、嘘つきの百舌鳥が隠れてしまったが、私が包丁持ってそいつん家を探しだしたっていうパロディのホラーまでできちゃう。

──────────公共プール

一字空けってみなさんどういう受け止めなんでしょう。というのも最近海馬さんの、自分では使わないしあまりいい効果が出ると思わない、みたいなツイートを見ちゃったせいで余計考えちゃう。ぼくもよく使うので……。並置に見えちゃうのかな? 材を転がしただけ、みたいな。ほかの方の句で見ると、たしかに入れなくてもいいかな、という気にもなりがちなのですがいや、だからこそその一字空けを読み解きたい。なにもないとは思えない。

この句の場合、くっつけたらくっつけたで別の効果が出るなあとは思いました(百舌鳥包丁……!)。が、そのパワーワードにパワーが出過ぎる予感がして、そうではなくて、という意味で入れたのかなと勝手に推測しました。そしてそれをする意味が出るくらいに、空けの前後にべつの色がある。

前はかなり示唆的な組み合わせで、近いと言えば近いけど、百舌鳥まで言われるとちょっとうつくしいです。そして後ろは包丁が出て来てものものしいけれど、ポーズ、で緊張感を茶化しにかかっている。なにか訴えたいものがあるように匂わせつつ、ただ静物を並べているような、しずかな感情の存在を思わせます。こんだけ書いたんだから並選にしますが、うーん、もう何度か読んだら特選かも。しずかさの力がいいです!

──────────西脇祥貴

玉音を英語ラップで和訳する

異なる言語の完全な翻訳は不可能です。だから玉音を英訳して全く同じ意味を伝えることは出来ないし、言葉が示す権力や権威はなおさら。翻訳不可能だからこそ、英語ラップが玉音の権力を剥ぎ取ることに成功しています。

文脈によっては「英語」も覇権主義的な表象になりますが、ここでは玉音の権力範囲外にある言語の象徴として解釈しました。

面白いのは、英語ラップを日本語に再翻訳している点です。当初の文章から遠く離れて訳のわからないことになっているでしょうね。英語ラップという異質なものを介在させることで、読めるけど伝わらない日本語に変わり果てました。読めるだけに、送り手も受け手も、そのことに気が付かないのではないでしょうか。玉音という権力機構の枠組みを維持しているように騙しながら、その実解体しているのです。

──────────南雲ゆゆ

なんと支離滅裂。玉音=日本語を、英語ラップ(そんな言い方あるん?)で和訳=日本語訳。どんな回り道……と思うものの、村上春樹さんがだいぶ前、自作を一回英語で書いてから日本語に直していたという逸話をあわせると、それにも意味がある気がします。あの当時、聞いてたほとんどの人が意味分からなかったという玉音に、ライムとフローをもたらすことで本質を溶かし出す。うん、これは日本語ラップじゃないのが肝ですね、おそらく……。ただ英語ラップ、という言い方だけは気になっちゃいました。言うのかな。

──────────西脇祥貴

姥捨を一旦やめて雪を見た

圧倒的な奥行きを感じました。

罪悪感のさなか、ふと顔を上げる。その人の目に雪は、自然の厳しさとも赦しとも映ったのかもしれません。

──────────南雲ゆゆ

姥捨山まで行かなくたって、国中どこもかしこも精神的姥捨山な現代にふっと挟まれた休符楽章、というイメージで受け止めました。

姥捨が行為か慣習か、というゆらぎがあるのは気になりますが、一旦やめたことにはどうしても惹かれます。そこにはなんらかの裏打ちがあるはずだから。ここにこの句の余白があって、それが呼んだ行為が雪を見た、という収め方。ありがちと言えばありがちですが、余白に語らせる流れがうまいので並選にしました。

姥捨、文字通り年寄りを共同体からつまみ出す、ととらえてもちろんいいと思うんですけど、令和の今、姥捨とはどんな行為のことを指すのかな、それを一旦やめて見る雪とはなんのことかな、などと広げることもできて、素直なつくりの効果にまだつかまっています。ちょっとプリンスさんのことを思い出したりもしました("Sometimes It Snows in April")。

──────────西脇祥貴

姥捨、どの方向の意味に気を配った川柳だろう。単に姥捨を姥を山に捨てるというたった一つの出来事についてか。それとも、姥捨の昔話かかる詳細な理解の上でか。あるいは、その物語に身体を重ねて?これらそれぞれのレイヤー重ねてみると読みが変わってくると思うが…。とりあえず、実景描写が面白いので選。

──────────ササキリ ユウイチ

ラーメンをさもなくば吹雪をください

やけっぱちや……。とにかくさもなくば、の貶め方がいいです。いかにも芝居がかった、決めまっせ、というような言い回し「さもなくば」を、ラーメンと吹雪を結ぶ役に充ててしまう。これは穿っているし、結果おかしいなとも思いました。軽さはラーメンと、ください、というやわっとした願いが担ってますね。

文字通り読んでいけば切実とも取れます。凍えそうだからあったかいラーメンが欲しい、それが食えないならいっそ吹雪でころしてくれ、みたいな。ですが、どうしてかこの句のうえでは、その切実ささえもこっけいに見えてきます……吹雪がくれ、っていってもらえるものじゃないからかな。なにを頼んでんのよ、という突っ込みの入る余地がある分、軽いままでいられるのかもしれませんね。

毎回取る句が切実な句が多くなるので、逆に切実に見えて軽やかな句も取ってみようと思い、並選です。

──────────西脇祥貴

そんなにも夕焼けは

短律! 拾います拾います。ただ、さすがにこちらに任されすぎか……。

ビー面の短律読解に必須の並び順・前後句とのかかわりをもってすると、18.の吹雪のあしたへ夕焼けをぶわっとぶっかけ、「何通りもある遊具は棒なのに」の公園へ読み手を引きずり出す、という転換点をばっちり担っていて、ああ、こういう読みやっぱりいいなあ、ビー面だからこそだなあ、としみじみはしました。が、さすがに、さすがに一句としては断片過ぎて……。もうひと味だけくれたら並選にしていました。

──────────西脇祥貴

何通りもある遊具は棒なのに

句の意味を理解したとき、ああ!と膝を打ちました。棒を伸ばせばのぼり棒、交差させればジャングルジム。他にも鉄棒、雲梯など、棒から成る遊具は何通りもあります。自明だけど意識しない事柄に気づかせてくれる句ですね。

また、棒という特徴を取り上げることにより、棒ではない遊具のことも照らしているように思います。例えばブランコ、滑り台。私の頭の中でひとまとまりに「遊具」であった物が、「棒であるもの」と「棒でないもの」に分けられました。鑑賞を通じて観念が作り変えられるという良い体験をしました。

──────────南雲ゆゆ

棒の遊具って遊び方無限大ですよね。それをただ称賛するんじゃなくて、レトリックで少し「ザラっと」させているところに、妙を感じました。何通りもあることが逆に苦しい、逆に寂しい、みたいな、夜、ぽつんとたたずんで寂しそうな遊具の雰囲気がある。

──────────雨月茄子春

でも、いい句だと思った。立ったことない視座に作者は立ってみたのではないか。

──────────ササキリ ユウイチ

子ども、あまり遊具のない公園に行った方が、遊びの熱量あがりますよね。無限に遊びを開発し続ける。あれいつ見ても熱いです。それで何時間も何時間も潰し続ける。かくありたい、ってあこがれすら覚えます。句としては、「棒」に収斂させたところがいいなあと思いました。何の変哲もない棒にも、幾通りにも遊ばれた歴史を見いだせる。落ちてる棒の見方が変わりそうです。

──────────西脇祥貴

資本家がまだ食べてる途中でしょうが

黒板五郎×資本主義。五郎さんは資本家のなんなんでしょう……? で、なに食ってんのかな。

──────────西脇祥貴

名場面だがいかんせん古いわけで。

──────────公共プール

タトタトのあいだを抜けておいで鬼

「タトタト」をくっつけると「外外」。「鬼は外」を念頭に置いた句です。「タトタト」は足音にも聞こえますし、鬼が外へ繰り返し追い払われる状況が掛けられています。タトタトという音は覚束ない印象を受けるので、ここでいう鬼は子鬼なんだろうなと思いました。また、「抜けておいで」という呼びかけには温かみを感じます。世間から排斥される鬼に優しい眼差しをむける何者かに自分も包容されているように感じました。

──────────南雲ゆゆ

うまいと思った。外外でもたとたとでも音数は合うし、「おいで」という呼び掛けも相まって、あてもなく逃げまどう幼い鬼の軽い足音を想起させる。そして、不気味なのはこの鬼を招き入れようとする語り手が、積極的に小鬼を迎えに行くわけではないことだ。にんげんに迫害されて逃げる小鬼たちは、この謎の声に対して「誰?なぜ?」と疑問を持ちながら、すがりつかざるを得ないだろうことを感じずにはいられない。

──────────公共プール

タンタンタトタト、というビート(例:The Stone Roses "I am the ressurection" https://www.youtube.com/watch?v=2BfnXX7EvhM&t=10s)の一種の中のタトタト、と読みました。ト、が弱音なので、なわとびみたいに考えるとたしかに抜ける余地があります。鬼はビートの向こうにいる。こっち=肉体にやって来ると、われわれは踊り出すことになる……という踊りの解釈の一つかな、と。鬼、がどうかなとは思うのですが(十字路の悪魔、とか相性が良すぎるイメージ)、感覚でわかるものが大きかったのでおまけで並にしてみます。

──────────西脇祥貴

ポジティブにカヌレに笑いかけて待つ

ポジティブに、ってあえて言うあたりの含み、そしてその相手がカヌレで、目的語不在の「待つ」をしている。シャレオツであるような、実は地獄のまっただなかなような、その二面性を読みたい、という気持ちはあるものの、ちょっとやりすぎかな、と思わせる字面に立ち止まっちゃいました。

──────────西脇祥貴

清潔の鏡がぜんぶ濡れている

『はじめまして現代川柳』以降に川柳をはじめた人がこの句を見たとき、おそらく真っ先に思い出すのが「銀河から戻る廊下が濡れている/加藤久子」だと思うんです。なんてったって帯に載ってましたし。この加藤さん句の吸引力を向こうに回して対抗できるか、という高いハードルを、濡れている、を使ったがために無意識に設定されてしまう。しかも作りが似ている(○○が濡れている、○○部分は修飾語句+名詞の形)。きびしいな、というのがはじめの印象でした。

でもこうして加藤さん句を並べて書いてから読み直すと、そう悪い戦いでもないんじゃないかな、と思えてきました。似てはいますけど微妙に回避してますし(「ぜんぶ」)、「銀河から戻る廊下」=平行に対して「清潔の鏡」=垂直、と方向がはっきり変えてある。分析的にでもそこまでの工夫が読めるうえ、繰り返し読むと「清潔の鏡」が際立って来ます。清潔の鏡。清潔ゆえに神聖なようで、鏡だから常に危うい。もの自体それだけ危ういものが、なんとぜんぶ濡れてしまっている……。加藤さん句よりはるかに非常事態です。

かように加藤さん句をブーストさせたもの、というくらいの関係性まで持っていけているなら、十分すごいのではないでしょうか。加藤さん句のファンタジー→俗への落差を、ちょっとおかしみを込めて急にしているのも(ぜんぶ、の過剰)、この句を決して似たものに留めないようにはたらいていると思います。……もし、全く知らずにやっていたとしたら、それは、どう、なるのかな……。

──────────西脇祥貴

旧友も父も土嚢の膜のよう

たぶん旧友や父は故郷的なイメージの、土地とか森とかの汚れ、表面についている土の部分なんだと思ってて、じゃあ土嚢の中身は?って思ったらたぶん父とか旧友が呼び水になって引き起こされる記憶で、積むものだし、一回そこを経由して向こう側の水とかにもリーチが届くようになるから、(土嚢の中身も川も記憶に類するものだと思っているので)ちゃんと土嚢になってるなあと思いました。

──────────工藤吹

土嚢の膜……? 土まみれ+水気のじっとりしたあの手触りでいいのかな。膜、という言い方がぴんと来ず……。旧友と父を並べているあたりの意味深さには惹かれました。距離の句なのかな。

──────────西脇祥貴

網膜のもしもしそこにいた鶉

もしもし効果。わらべうたのようななごやかさで、しかし流れを冷たくぶった切るこの力、こんな力があったとは。網膜で始まったのがよくて、焼き付けられた像、消えなさ、などシリアスな連想が生まれていくのを「もしもし」でぶった切る、より切れ味と豪腕がきわだつことになってます。無邪気ゆえこわい……!

そしてそこにいたのが、鶉。これは、網膜上? どこ? しかも「いた」だから今はどうなのか分かりません。謎が何重にも層のように積まれていて、読んだ後もまだ悩まされる尾の引き方です。わかりやすいことば選びのおかげでちゃんと謎が謎に見える。し、大きく見れば網膜から鶉への、放物線の長い飛躍になっている。それで収まりよく見えるのかな、安心して読めました。……へんな言い方。おもしろいです!

──────────西脇祥貴

網膜に鶉が見えていてもそれは共有できないし、鶉にもしもしという呼びかけは必要ないどころか驚かせてしまうかもしれない。理屈では通らない部分が多いけど川柳になると奇妙な納得感が出てくるんですね。おもしろいです。

──────────スズキ皐月

人狼が終わらないまま告別式

人狼のゲーム中に告別式があっても不思議ではないどころか葬式や告別式があった方が自然なのかも。ゲームとして成立させるため省かれた生活をもう一度蘇らせるのがおもしろいです。

──────────スズキ皐月

村人も人狼も占い師もみんな告別式に駆けつけて大団円を迎えてそうですね。

──────────南雲ゆゆ

春だと泡が生じてしまう

泡が……!春だと、が好きです。春だと泡、なんだか地面から湧いて出ていそうな。あるいは、湖から。じわ……と湧き出して、一斉に空へ。上から桜、下から泡。いやあ春は絶景かな絶景かな。……そうです、この句、何から泡が生じてしまうのかは語られていないので、自由に春の景色を見ていいらしいのです。「春だと」「生じてしまう」に着目すれば、あまり都合の良い状況ではないようで、それも面白い。別の季節はどうなのか?何かを定点観測しているような句でもありますね。なにを見出してもいい、風景の大きな句です。

──────────城崎ララ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?