不便こそが豊かさの源泉|不便益について

大企業ではなく小さなベンチャー企業に勤めていると、少なからず会社が拡大していっている実感を得ることがあります。

そういった時は社員一人ひとりの作業範囲にも変化が現れてきます。今までは全てのフェーズをひとりでこなさなければならなかった作業も、複数の作業フェーズに分割されて各フェーズに社員が配置され分担作業になっていきます。いわゆるベルトコンベアー方式です。

こうして企業は効率化を計り生産性を大幅に高めていきます。作業員も今までは全ての作業を自分でやらなければいけなかったことも、これからはひとつの作業のみを覚えて実行すればよくなります。

しかし、ここで発生しているのは、こういった表面的な利得だけではありません。ひとつの作業に集中している作業員は往々にして機械の様に働き続けるようになり、かつてのような全工程に責任を持って働く「やりがい」を得ることができなくなってしまうのです。(この現象をマルクス経済学では労働の疎外と呼ぶ)

逆に言えば、作業員は不便な仕事をこなしている時の方が喜びを感じているということです。このこと「不便益」と呼んで研究している人もいるようでした。

「不便益」とは、不便によって得る「益」のことです。先ほどの例で言えばベルトコンベアー方式を取り入れる前の段階に、全ての仕事をやらなければならなかった不便な時の仕事のことを指します。

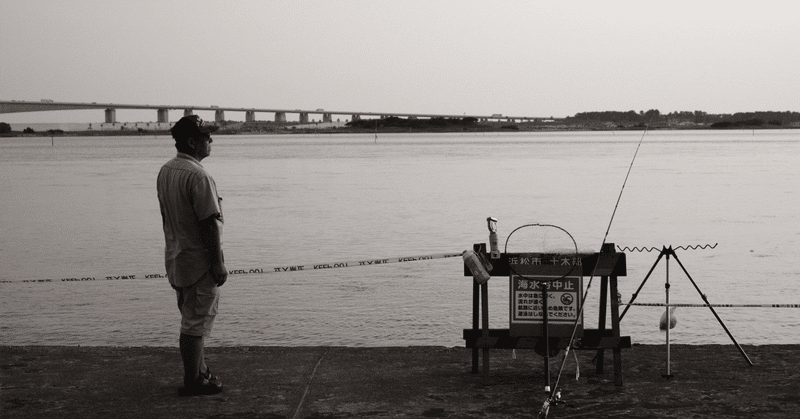

ベルトコンベアーの脇に立って、魚の骨を一匹ずつ取り除く仕事をしている工場の作業員よりも、朝早く起きて船を出して釣りに出かけ、自分で釣った魚を自分でさばいて食べている海辺に住むおじさんの方が、不便さの醍醐味を味わって豊かな時間を過ごしているのです。

世の中は急速なスピードで便利になり続けていることを鑑みると、不便益の観点では、世の中が便利になればなるほど益を感じることがなくなっていくことを意味します。

その波に飲まれないためにも、日頃から不便な作業に出くわした時にも、それによって得る「益」を意識することが大切になります。

炊飯器が壊れてしまったら土鍋でご飯を炊いてみることで、より一層ご飯を美味しく感じることができるはずです。

タクシーを使わずに歩いて移動してみることで、今まで気づくことができなかった身近な街の魅力を見つけることができるかもしれません。

「益」を意識することさえできれば、世の中が便利になり続けても、その流れに適度に逆行する行動を自発的に取ることで、バランスの良い暮らしを実現することができるのではないか。そんなことを考えています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?