日本文学史 #9 町人の時代

前回は江戸芸術がさらに発展した「元禄文化」について説明した。第九回目である今回は徳川政権下で育まれた町人の芸術について説明していく。前回の記事は下記のリンクからどうぞ。

教育・一揆・はるかな西洋

日本に十八世紀において絶えず進んだ過程は学校教育の普及であった。幕府は教育を推励し地方政府もその経営する学校を新設した。この傾向は殊に十八世紀後半に著しい。地方政府も有能な官僚の必要性を自覚し始めたのである。その結果、武士知識層に専門分化の傾向を生じたのである。地方幕府は武家ばかりではなく一般町人にも官立学校の一部を解放し町人のための私塾を援助して官立に準じるものとした。その結果町人出身の学者は時として武家出身の知識人を圧倒することもあった。この時代を通じて絶えず繰り返された現象は農民大衆の一揆・打ちこわしである。徳川時代全体の百姓一揆は三千件近くにも登るがそのいずれも武家独裁の体制の変革を求めたわけではなくその体制を前提として極致的な政策の変更を求めていたのである。

十八世紀前半における西洋の影響は主として中国語を通じ特殊な技術分野に限られ同時代の知識人の世界観に挑戦するものではなかった。十八世紀の後半になって初めてその状況は変わったのである。知識人の中にはオランダ語を学んで直接西洋の知識を吸収しようとする一派が現れた。

十八世紀前半の武士知識人には大きわけて三つの型が区別される。第一に全盛期以来の儒者で多くは大名に仕え大小の禄を食んでいた。第二に和算家・暦学者・医家を含めて知的技術の専門家。第三に「文人」である。支那語の散文をつくり書画に長じ、儒学、あるいは仕え、あるいは浪人するがその精神は社会から独立した。

十八世紀前半の町人層は徳川時代を通じて最も独創的な思想家を二人産んだ。大阪の町家に生まれて夭折した富永仲基(一七一五〜四六)と安藤昌益である。この二人の著作はその内容があまりにも革新的であったために同時代には流布されず影響は全く及ぼすことはできなかった。

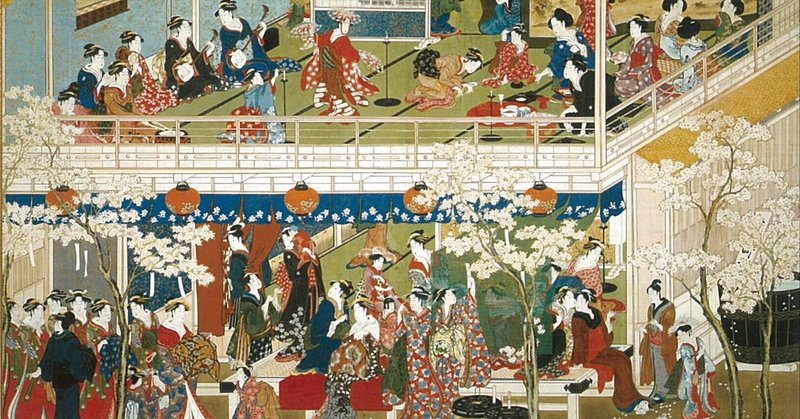

町人の劇場の中心は人形浄瑠璃から歌舞伎に移った。同時に浮世絵版画が発達し流行し洗練された。川柳雑俳がこれに加わりその集大成も発行されるようになる。

文人について

十八世紀前半の文人社会の中心人物の一人は柳沢淇園(一七〇四〜五八)である。著書に二十歳の作『ひとりね』はあり主に遊里のことを語る。典型的な文人の価値観は『ひとりね』に現れている。その第一は現世享楽主義であって人生は短いから楽しんで暮らすのがよろしい、ということである。第二に楽しみの内容はあらゆる芸能であってなんでもオッも白がるのがよろしいが、その極まるところは「好色」であるということ。第三に中国の文物への傾倒があること。第四にしかし俳謔を通じての文人は町人の世界に近かったということ。この場合の俳謔は芭蕉流の天地自然の詩情ではなくて其角流の市井の諧謔であり、浄瑠璃から西鶴以後の通俗小説を通って枕絵にまで及ぶ世界と無縁ではない。この快楽主義は淇園の青年時代に限らずまた彼一人に限らない。淇園も放蕩の故に禄を差し止められたことがあるが例えば詩人画家・南海の伝記にも同様のことが見える。

「文人」特徴は外国の散文書画の教養という面で大衆から遠く離れていたと同時に俳謔を通じてまた遊里の感覚的接触を通じて大衆の世界と無縁でなかったということである。「文人」社会はその価値観においても深く伝統にに根ざしていた。彼らは「女房」や「茶人」と同じように彼岸にではなく此岸にその関心を集中していた。しかもその此岸は「今此処」である。『ひとりね』では二十歳前後の青年が先はどうなるのかわからないから今のうちに楽しんでおけ、と告白している。「茶人」の「侘び」は倒錯的な一種の美的享楽主義である。彼らにおいても「今此処」の感覚的世界を超えるなんらかの絶対的価値があったわけではない。「文人」社会では好色こそ青年淇園も言ったように「世界の楽しみの極意」であった。あるいは晩年の与謝蕪村の場合のようにふと見上げた空の色に故郷の全てがたちまち蘇る瞬間こそが貴重であった。その瞬間の痛切な感覚の他に蕪村にとっての価値はなくその瞬間を表現するのに俳句よりも適当な手段はなかった。

忠臣蔵と通俗小説

近松門左衛門以後の人形浄瑠璃は、大阪の竹本座・豊竹座を中心として十八世紀前半に栄えた。成功した脚本はまず人形芝居のために書かれのちに歌舞伎に取り上げられている。人形と歌舞伎の常に密接な関係において歌舞伎の方が主要な役割を演じるようになったのは十八世紀の後半、殊に最後の三分の一世紀以後である。十八世紀前半から中盤にかけて全盛期の人形浄瑠璃の特徴はおよそ三つある。第一にその中心が政治的江戸にではなく商業的大阪にあったこと。第二に何人かの作者の合作が流行したこと。これは芝居が、作者個人の哲学の表現ではなくどの作家にも共通する哲学を踏まえていたことを意味する。第三に形式の上では近松の時代よりも一曲が長くなったこと。従って多くの登場人物が登場し話の筋が複雑化し劇的葛藤とは独立した場面の視覚的効果を追求する傾向も生じた。

町人の娯楽は浄瑠璃や歌舞伎だけではない。西鶴の短編小説の商業的成功の後、十八世紀前半には同工異曲の小説を売ろうとする出版社が現れ作者を探して通俗小説を書かせた。

平賀源内と蘭学者たち

平賀源内(一七二八?〜七九)には二面あった。「文人」としての面と光学的な技術者としての面である。前者は十八世紀前半の文化の伝統を継承するものであり後者は後半の知識人に典型的な一つの態度、オランダ人およびオランダ語の書籍を直接に西洋の科学技術を摂取しようとする態度である。十八世紀の日本の知識人とオランダの文献との直接の接触は長崎の通詞を介して始まった。通詞である本木良永(一七三五〜九四)はまず『阿蘭陀地球図説』を訳しついで十七世紀の天文学書を訳して『天地二球用法』を刊行した。いずれもコペルニクスの太陽中心説に触れる。また同じく長崎の通詞、志筑忠雄(一七六〇〜一八〇六)はニュートンの力学的世界観を要約した『求力法論』を翻訳した。長崎とオランダを通じての知識との接触は儒学に対する挑戦であったばかりではなく日本の土着世界観の再確認を促す作用もした。その意味で日本的なるものを再確認する事業に偉大な役割を果たしたのは本居宣長(一七三〇〜一八〇一)である。

本居宣長

本居宣長(一七三〇〜一八〇一)の画期的な業績は儒仏の影響に深く及んだ文化の中でその影響を離れた日本の土着世界観を知的に洗練された思想の水準まで高めた。彼はその思想を独特の学問においてまた討論線的な散文や語録の概念的道具を用いて無理に秩序立てようとした神道の理論の極端なこじつけとは全く異なり古代文献(殊に『古事記』)の精密な歴史言語学的研究と日本の大衆に固有の文化の革新への深い洞察を含んでいる。宣長より早く十八世紀の前半に新井白石は日本の古代史を文献批判を通じて客観的に叙述しようとし賀茂真淵は古代日本語の研究を踏まえて『万葉集』を解読しようとしていた。殊に『古事記』に及ぼそうという志は学者としての宣長の方向を決定した。他方、すでに荻生徂徠は古代儒教文献の解釈に実証的な歴史言語学的方法を用いていたし、富永仲基は徂徠に啓発されて仏教各派の教義を思想的発展の枠組みのなかで、批判的に叙述していた。宣長の三十年ん以上にわたる語学的考証の成果は『古事記伝』第三巻以下に集中されている。その内容は『古事記』の最初の註であるという点で、画期的であり、各語の用例を周到に比較検討する実証的な方法の駆使という点で独創的であり今日なお『古事記』解釈の出発点たり得るという点で不滅の業績である。宣長は『古事記』の中に儒仏の影響以前の土着世界観の原型を見出しそれとの関係において日本の文化的遺産に新たな意味、美学的水準での文化的価値、社会的な領域での保守的な寛容、を与えた。その後の国学者が継承したのは文献学的方法の技術的な面を別とすれば宣長の体系の弱点でもある。その弱点は二つ。一つは神話と歴史の混同、もう一つは文化の特殊性と思想の普遍性との混同である。後者は同時代の国学者、上田秋成との論争にもはっきり現れた。

上田秋成と国学者たち

十八世紀後半の国学者の中であらゆる点で対照的なのは本居宣長と上田秋成(一七三四〜一八〇九)である。宣長の生家は町人だが、祖先はもと武家出会った。秋成は生まれて父を知らず母につてもほとんど語らず大阪の商人上田氏に養われた。宣長は医者としても成功し国学者としては多数の弟子を集めて学閥を作った。秋成は医者としては十三年間ほど活動しただけで貧しく暮らし国学者としては孤独で弟子に囲まれることがなかった。宣長は『記』・『紀』に記された神話を多くの国の多くの神話の中の一つと考えず唯一の真実とみなした。これに対して秋成は他国には他国の神話があり自国の神話を他国に及ぼすことはできないと考えていた。

宣長は下手な歌をたくさん作ったが秋成は見事な短編小説集を二冊編んだ。すなわち『雨月物語』および『春雨物語』である。前者は中国の短編小説の翻訳を主として後者は広く日本の資料による。前者の場合には漢文脈を主としてそこに平安朝物語風の和文を加え後者の場合にはより口語的な和文脈を主とする。上田秋成の二つの短編集は一対をなしていた。『雨月物語』は死者の世界とあの世を往復する事情、その生者との係わり合いを描き『春雨物語』は生者のこの世における活動、生者相互の関係を描く。

歌舞伎と木版画

十八世紀初めから人形浄瑠璃と密接な関係を保ちつつ発展した歌舞伎芝居は同じ世紀の後半に町人文化のちゅうしんが次第に江戸に移るとともに対話撃の性質を強め、人気役者を中心とした見世物として多数の観客を集めるようになった。この優れて町人的な芝居=見世物は多くの点で能や狂言と異なりまた十六世紀以来の西洋の近代劇とも根本的に異なる。全曲が互いにほとんど独立した挿話と場面の連続からなりその全体を一貫する筋に大きな意味がない。

科白劇としての歌舞伎は浄瑠璃の語りの部分を抑えて各場面を役者の科白で進行させる。しかしそのことは浄瑠璃の美文の魅力が役者の科白に移された、ということではない。それどころか科白劇の成立は同時に歌舞伎が「言葉の力」を失うことでもあった。歌舞伎の科白は状況の説明か、人物の感情の単純で日常的な表題に過ぎずどういう意味でも雄弁の力を示さない。また一般化や逆説や抽象的な命題を含まずその知的な内容の極度に貧しいものである。歌舞伎という見世物の本領は科白の内容ではなく主として役者の所作である。所作は高度に様式化され巧みに演じられるときには豪華なあるいは洗練された衣装によっても強められ発達した舞台装置を駆使する背景の変化によっても強められている。十八世紀後半の日本の芝居小屋は周り舞台を含む設備の発達という点で、おそらく世界中で最も先進的な劇場の一つであった。

歌舞伎芝居と吉原との関係が密接であったようにいわゆる「浮世絵」の木版画も一方では遊女の世界と他方では芝居の世界と密接に係りながら発達した。その木版画の技術的な革新は十八世紀後半に起こった。すなわち多色刷りの木版画で「錦絵」と呼ばれる。その技術を用いて盛んに作られたものが「美人画」と「役者絵」である。「美人画」は遊女のみならず、町家の女たちも描く。代表的な画家は喜多川歌麿、鈴木春信、鳥居清長である。「役者絵」はその名の通り人気役者の有名な場面を描く。代表的な画家には勝川春章や東洲斎写楽、歌川国芳がいる。葛飾北斎、歌川広重のような風景がが生まれたのは「美人画」や「役者絵」に後れ十八世紀末から十九世紀にかけてである。十八世紀後半の江戸町人の美学は地方でではなく都会に集中し山川草木にではなく人間に向かっていた。

笑いの文学

十八世紀後半に武家支配の体制の中で上層町人の経済的な力はいよいよ強くなたばかりではなく同時に武士層から押し付けられた「義理」の秩序と町人層自ら生み出した「人情」の価値との対抗関係は十八世紀前半まで鋭い緊張を失い、町人社会の中で次第に穏やかな解決法へ向かうようになった。心中の悲劇的な表現に今や川柳と小咄と諧謔が加わることになる。十八世紀と通じ土分を離れ、町人の列に加わる武士は多かった。またそれ以上に土分に止まりながら余暇を用いて町人文化に近づこうとする節が多くなった。藩の財政上の困難は下級武士の生活を圧迫し続けていたし儀礼的な厳格主義と儒教倫理の形式主義に対して町人社会にはより人情の自然に吐口を提供するより柔軟な文化があった。十八世紀の後半、江戸の笑い文学には主な形式が三つあったがどれも新しいものではない。狂歌は『犬筑波集』まで狂歌は遠く平安時代の「諧謔」までさかのぼることができる。小咄も現存する文献として例えば『きのふはけふの物語』以来徳川時代を一貫して用いられた形式である。江戸の町人社会とそこに参加した武家出身の狂歌師たちが果たしたのは与えられた形式の枠の中で題材の範囲を拡大し諧謔の性質を多様にし笑いの文学を流行させて、一時代の文化の様式の一つを作り上げたことである。

川柳と狂歌の最も重要な違い、川柳に稀で狂歌において典型的なのは作者その人の人生に対する皮肉であろう。そこでは人生の一場面・偶然的な事件・特定の相ではなくいわば生涯を一貫して変わらぬ一連の本質的な特徴が問題とされている。もし川柳がある日・ある所での経験を対象とするとすれば、狂歌はしばしば生涯の経験を対象とすると言えるかもしれない。そのことは直ちに自己の経験に対して狂歌師が持ち得た知的距離を意味するはずである。その経験は十八世紀後半の江戸では殊に下級武士と教養のある町人にとっては百年以上持続して見透し得る将来に何らの根本的な変化も期待されない体制の中でまたそのなかでのみ、起こり得た個人の経験であった。その永遠の体制と生活のいかなる細部までも厳密に規定した儀礼の体系とは切り離すことはできない。個人の生涯は瑣末的な関心の細かい網の目の中に捉えた、個人のなし得る冒険の範囲は最小化される。そのことの自覚がそういう境涯におかれた自分自身を笑うという精神的態度を育てるに至ったのであろう。フランス最初の近代詩人であるヴィヨンにも見られるように多くの時代の多くの文化の中にあった。日本文学の歴史ではそれが十八世紀の狂歌師に最も典型的に現れたのである。そのとき日本人の笑いの文学は頂点に達した。狂歌・狂句の形式はその後十九世紀の前半までもちこされて、大いに流行する。散文では落語の語りの技術が洗練され、定型化される一方、滑稽小説の領域には『浮世風呂』や『東海道中膝栗毛』の傑作が現れる。しかしそれが傑作であるのは風俗の描写においてであり笑いの質に新しい要素を付け加えたからではない。日本文学が生み出し得た笑いの質はおよそ十八世紀末には出尽くしたのだ。十九世紀殊にその中頃からは、徳川体制がその内部の困難と外部からの挑戦のために動揺し始めた。

#9了 上記の文章はちくま学芸文庫より出版されている加藤周一による『日本文学史序説 下』の「町人の時代」に相当する。さらなる詳細は本書で。

#10は日本史史上最も大きな変化が訪れた幕末から明治維新までの文学について触れていく。

是非、ご支援のほどよろしく👍良い記事書きます。