「赤いりんご」とPost-truth

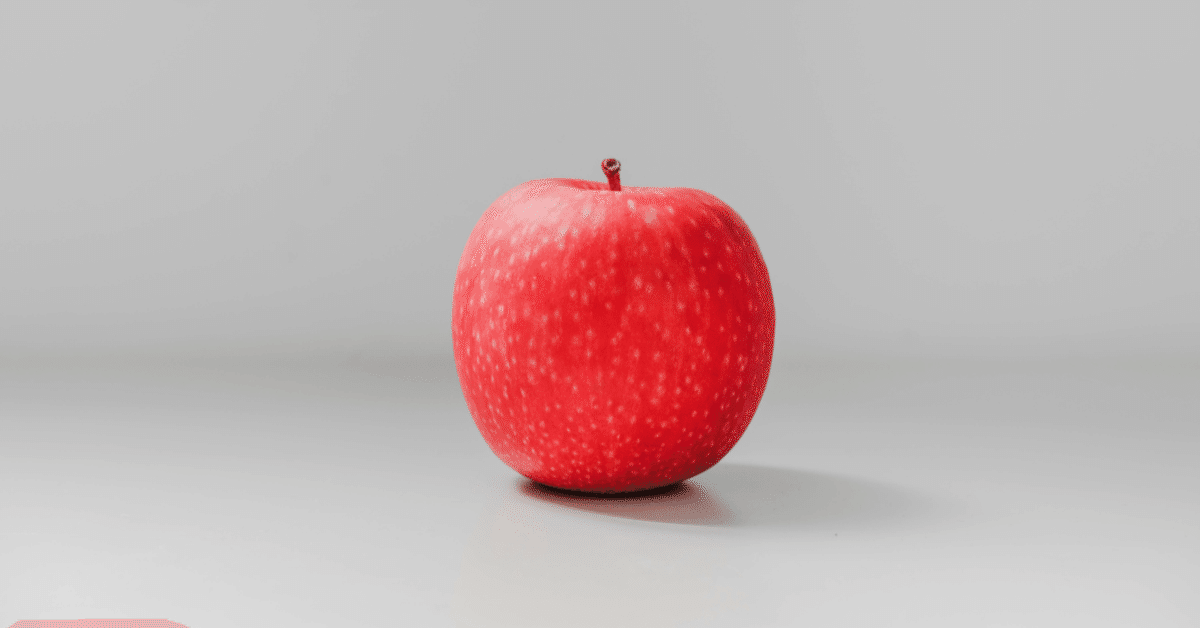

目の前に赤いりんごが置かれているとする。

そのとき、俺達は「赤いりんご」が実在すると言えるのだろうか。

もっと言えば、「赤いりんごが『ある』」と言ったとき、それはどういうことを意味しているのだろうか。

テーブルの上に「赤いりんご」が置かれているという現象は、誰にとっても疑いようのない客観的事実であると思われることだろう。

けれども、視細胞の「不全」から赤色と緑色との識別が困難な色覚異常を持つ人は一定数存在する。そうした人達は、それにもかかわらずそこに「赤いりんご」があることを絶対的な事実として認めなければならないのだろうか。

多くの人はこの問いに「イエス」と答えるだろう。このような状況は、「りんごは確かに赤色光を反射しているのだが、その波長域の光を感受する視細胞の機能が欠けているために赤色を認識できない人もいる」という説明で処理される。

逆に、「本来は見えないはずの物や聞こえないはずの音」を見たり聞いたりする人達もいる。たとえば統合失調症患者の知覚世界はそうではない人のそれと全く異なるようだ。それを俺達は「妄想」とか「幻聴」という言葉で片付けようとする。

このように、「実在」は色覚異常でも統合失調症でもない「健常者」によって知覚される存在であり、それを知覚できなかったり余計なものを知覚してしまったりする人は「異常者」として「実在」認識の形成過程から排斥されてしまうのが一般的だ。

もっとも、「健常者」が知覚できないにもかかわらず「実在」が認められるものもある。それは素粒子や電場といった物理学上の存在だ。これらの存在は直接的な観察によって認知されるのではなく、「それらが『実在する』と仮定しなければ現実世界の諸現象を説明できない」という理屈で間接的に証明される。

ただ、俺達の多くはその論理を理解していない。そもそも科学関連のニュースや書籍に触れでもしない限り、それらの存在を意識する機会すらない。それでも、「この世界には素粒子というものが存在するらしい」といった話を聞けば、専門家が言うのだからきっとそれは「実在する」のだろうととりあえず納得してしまう。

このように、「実在」をめぐる線引きはとても曖昧だ。俺達はある事物の存在や不在を当然認識しているつもりでいるのだけど、「実在」を突き詰めていけば途端にその根拠の不確かさ、ある種の恣意性といったものに直面する。それが目の前にあるただの「赤いりんご」に過ぎないとしても、だ。多くの人にとってそこにあるのは確かに「赤いりんご」なのだが、一部の人にとっては「緑のりんご」かもしれない。目が見えない人にとってはそもそもりんごの存在すら知覚されていないし、統合失調症患者が「赤いりんご」の隣に「黒いりんご」が見えると主張したとしても、ほとんどの場合その「実在」は同意されない。

さらに言えば、同じく「赤いりんご」の存在を主張する二人がりんごを同じように見ているかどうかだってわからない。たとえば、俺の言う「赤」は他の誰かが「青」と思っている色かもしれないからだ。

「見る」という行為において客観的に記述できる物理的現象は、ある物体が発した光が水晶体による屈折を経て網膜上に像を結び、光の波長に応じて異なる視細胞が反応するという所までだ。そこから先は、視細胞の興奮が視神経を通じて脳に伝達され、幾つかの領域での情報処理を経て、俺達が現実に「見ている」とされる知覚世界が現出するとされる。

よく言われるように、網膜上の像が単純に反映されるなら、世界は凸レンズの作る実像と同じく反転して見えなければならないし、片目を瞑ったときの視野は盲斑に対応する領域が欠失していなければならないはずだ。さらに、眼球は1点を固視している状況下でも不随意に微細な運動を起こしているのだが、俺達はその間視野の揺れを感知することはない(むしろ、その眼球運動があってこそ1点固視時に可視性が保たれると言われる)。

けれども、実際には世界はそのように見えていない。脳による情報の加工が視野の安定に寄与しているからだ。

それは、逆に言えばその加工処理のされ方ひとつで、俺達の目にする景色は劇的に変わってしまう可能性があるということではないか。つまり、異なる人の間である波長の光に対し視細胞が同じ反応パターンを示していたとしても、脳における視覚情報処理の過程に差異が生じていれば、見えている色が各々で異なっているかもしれないのだ。

そんなことは起こり得ないという証明は可能だろうか。

たとえば、俺が誰かに「赤い絵の具をちょうだい」と言って、その人が俺のイメージする「赤」の絵の具を寄越してきたとする。それで両者の見ている色が同じだと言えるだろうか。

もちろん、そんな保証はない。「赤」という言葉は物体から放たれる光の波長と紐付けられているに過ぎない。だから、俺のイメージする「赤」と誰かのイメージする「赤」の色覚体験が甚だしく違っていたとしても、両者が「赤」と認識する光の波長に違いはない。絵の具の顔料がその波長の光を放っているのなら、俺達は同じ絵の具を「赤」と認識するはずだ。

そう考えると、「赤」という言葉はある種の「符牒」なのだと言えるかもしれない。俺達は「赤」という言葉で普遍的な色覚体験を共有することはできないにしても、ある波長の光が網膜に照射されるという体験を共有することは可能である。そして、その波長の光がもたらす色覚体験を「赤」と呼ぶことにしようという合意がコミュニティの中で成立してさえいれば、原則としてそこでのコミュニケーションに支障は生じない。「赤い絵の具を取って」と言えば、確かに「赤い絵の具」が手渡されるわけだから。それが相手にはどのような色に見えているのかは知る由もないのだけど。

逆に言えば、ある物理的刺激が確かに存在したとしていても、その知覚を表す「符牒」が共有されていなければ俺たちは「実在」を意識することができない。

「赤」は可視光線のうち最も長い波長に対応して知覚される色であり、それよりもさらに長い波長の光線は赤外線と呼ばれる。赤外線はさらに近赤外線や遠赤外線に細分化されるが、可視光線の波長が概ね400nm〜800nmの範囲で細分化されているのに対し、近赤外線は2500nm程度まで、遠赤外線となると25000nm超といった具合にその区分は非常に大雑把だ。

仮に、たまたま1500nm程度の波長まで知覚可能な視細胞を持ち合わせてしまった人がいたとして、1200nm〜1230nmの波長域の光がもたらす色覚体験を「ゲレゲレ色」と名付けたとしよう。この帯域の光は当然世界にあふれているのだけど、俺たちはたとえば「ゲレゲレ色の傘」といった物体の「実在」を認めることができるだろうか。

おそらく、そのような事態は生じない。ちょうど統合失調症患者の視覚体験が「妄想」として片付けられてしまうのと同じで、「『ゲレゲレ色』が見える」などといったところで、その「実在」を認めることはできないだろう。

けれども、実はこれに似た「実在」の状況は俺たちの日常に平気で転がっている。たとえば、誰かが「真紅のスカーフが落ちているよ」と言ったとする。すると、違う人が「何を言ってるんだ、あれは真紅なんかじゃない。弁柄色じゃないか」と言う。どちらも「実在する」赤の系統色の呼称だが、その区別がつけられる人などほとんどいないだろう。

でも、「ゲレゲレ色」の場合とは違い、「そんな色は『実在しない』」と主張する人はいないはずだ。仮にその色や呼称を知らなくとも、調べてみればある色調を「弁柄色」と呼ぶらしいことは確認できる。つまり、そこにある波長に対応した「符牒」の存在を認めることで、俺たちは「弁柄色のスカーフ」の「実在」を共有するわけだ。

このように考えれば、「実在」とはコミュニティにおける「符牒」の取り決めをめぐるせめぎ合いの果てに生まれるものと言えるかもしれない。物理的刺激としては「弁柄色」の波長である599.63nmの光線も、「ゲレゲレ色」の波長に属する1200nmの光線も確かに存在する。けれども「弁柄色」には「実在」が認められ、「ゲレゲレ色」には認められないのは、社会が1200nmの波長を知覚し、たとえば1250nmの光色と区別し得る「人間」の存在を想定していないからに過ぎない。

それは逆に言えば、「1200nm〜1230nmの光を『ゲレゲレ色』と呼ぶことにする」という「符牒」が創造されることで「ゲレゲレ色の傘」は「実在する」物へと立場を転じ得るということでもある。こうした「符牒」が必ずしも現実における知覚を前提とせずとも成立し得るということは、「素粒子」や「電場」の例に鑑みれば明らかなのだから。

こうした「実在」の不確かさは不幸にもPost-truthの時代へと道を開くものでもある。本来大統領選に勝利する「はず」のドナルド・トランプ氏が敗北するとすれば、そこには彼の追い落としを目論む何らかの存在が介在していなければ説明がつかない。そうした存在を「ディープステート」と呼ぶことにする……この「符牒」が社会的に合意されれば、「ディープステート」は「実在」を認められることになる。それは現実に、熱狂的なトランプ支持者や共和党の過激派のコミュニティにおいて生じている事態だ。

この場合、「そんなものは事実上存在しない」という論駁は意味をなさない。俺たちは物理的な存在ではなく、観念的な「符牒」によって「実在」を認識しているのだから。逆に、次期米大統領選でジョー・バイデン氏が敗北したなら、今度は反トランプ派がそこに「選挙不正」の「実在」を主張するかもしれない。さすがに「ディープステート」とまでは言わないのだろうけど。

こうした「実在」をめぐる争いの行き着く先は完全なる分断以外にあり得ない。俺たちは「符牒」を通じて事物の「実在」を主張し、それに合意できない人間をコミュニティから排除する。少なくとも、色覚異常者や統合失調症患者の知覚体験が「実在」の形成に関与することは認められていない。

「分断」自体は現代に特有の現象ではない。むしろ、「実在」の認識が人間の知覚の共通性という前提の上に成り立っていた時代こそ、その共通性から外れる「異常者」は「健常者」のコミュニティから疎外されてきた。ただ、その数が圧倒的少数であったがゆえに社会が「分断」の意識に無自覚であったのだと言える。

現代はそうではない。知覚の多様性が広く認識されるようになったほか、「実在」を知覚のみならず論理を通じて間接的・観念的に捉えることが認められるようになり、「符牒」の正当性をめぐる争いは複雑化している。「ディープステート」のような組織の「実在」を主張する人が社会の中で一定数を占めるようになるなど、異なる「符牒」を振りかざす集団の対立は顕在化し、先鋭化しつつある。それを現代に生きる俺たちは「分断」として認識するようになった。

この流れに歯止めをかけるのは難しいだろう。

ただ、救いが無いわけじゃない。それは、「符牒」が必ずしも知覚される現実に基づかなくても良いという点だ。

その「曖昧さ」こそがまさにPost-truth時代を到来させたとも言えるのだけど、「実在」をめぐる対立自体は歴史上常に存在してきたものだ。人間に知覚の差異や観念というものがある以上、誰もが一つのTruthを認識する世界などというものはそもそも期待できない。

Post-truth時代の問題とは、異なる真実の「実在」を主張する人々の間で対立そのものが自己目的化してしまっていることにある。つまり、「符牒」がコミュニティ内で「実在」を共有するための手段であると同時に、「敵」を識別し排斥するための標識として用いられているということだ。

けれども、「符牒」は固定化されたものではなく、改変され、新たに作り出すことができるものだ。「ゲレゲレ色」を視認できる人間はおそらく存在しないのだが、1200nmから1230nmの波長帯を「ゲレゲレ色光」と呼ぶことにしようという合意が成立すれば、その言葉は新たな「符牒」となる。「ゲレゲレ色」には「実在」の資格が与えられる。

同じように、Post-truth時代の分断に歯止めをかけるものがあるとすれば、それは対立ではなく包摂の手段として「符牒」を作り上げていこうとする社会の意志だろう。相手には見えていて自分には見えていないもの、逆に自分には見えていて相手には見えていないもの、そうした存在があることをまずは受容することだ。

もちろん、それでいつも理想的な「符牒」が合意されるわけじゃない。ただ、双方が異なる「符牒」を振りかざして「白黒をつける」という思考から出発しないことが大事だと思う。

もっとも、そのためには「意志」という非常に心許ないものに頼らざるを得ないのも確かだ。俺たちはとかく「真実」をはっきりさせたがるし、自分たちとは相容れない「真実」を掲げる人間を遠ざけ、あるいは排除したがる。こうした「自然」に抗うには相当な意志の強さが求められるだろう。

だから、人間はPost-truthと分断を当然の事象として受け入れていくのかもしれない。それを阻むことができるとすれば、意志という心許ない希望を頼むしかないということだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?