リードナーチャリングを再定義してみた

セールスリクエストの原です。

本記事は「営業アドベントカレンダー」企画の投稿となります!

私は12日目を担当させていただきます。

これまで精鋭の方々が高いアウトプットで記事を投稿しており、戦々恐々としておりますが、インサイドセールス代行実務を通じたリードナーチャリングへの疑問から再定義してみたのでお伝えできればと思います。

では早速いってみましょう!

はじめに

なぜこのテーマで書こうかと思ったのか経緯をお伝えしますと

インサイドセールス代行業務を行う中で日々マーケティング担当との壁打ちやセミナー登壇の機会を頂く機会が増えてきました。その中で質疑応答や課題として挙げられる多くが「リードナーチャリングがうまくいかない」でした。手法やノウハウは検索すれば大量に出てくるにもかかわらず各企業で苦戦していると。そこで、インサイド業務を行う中で思っていた本当にナーチャリング(顧客育成)なんて出来るの?を改めて考え直した結果、再定義するべきではないかと思った次第です。

リードナーチャリングの再定義

まずは一般的なリードナーチャリングについて

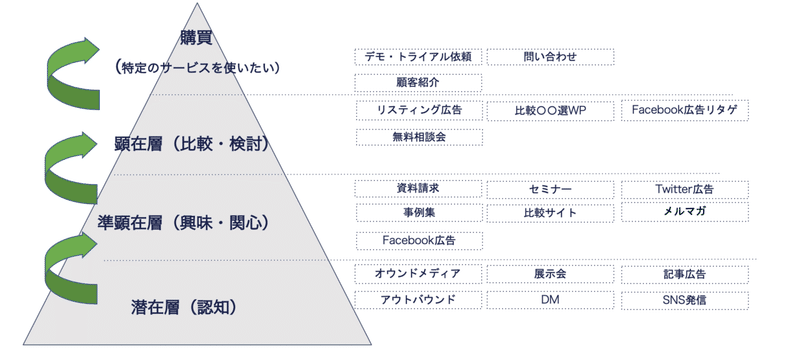

獲得したリード(見込み顧客)に対してメールや電話などを利用し、有益な情報を提供することで見込み顧客の購買意欲を高めていく手法やプロセスです。 オンラインの手法としては、メルマガで解説記事やホワイトペーパーなどのWebコンテンツ配信、オフラインの手法ではセミナーが挙げられます。※参照ボクシル

結論から申し上げると僕の考える再定義は、タッチポイントを増やして来るべき時に第一想起群に入るために顧客接点を持ち続けることです。

顧客側の心理状態を考えてみます。

ネットサーフィン中、業務にも関連するし面白そうだなぁ、個人情報取られるのは気が進まないけどまあいいや。

5分後に営業から電話。なぜDLしたんですか?ご提案で伺いたいんですけど。勘弁してくれ、まだ検討段階でもねーよ。そもそもお前誰だよ。

なんて心理状態ですかね。

上記のデータにもあるように、直近購買検討率は25%程度です。

大前提として、資料DLの理由なんて勉強目的でしかなくて、情報収集(暇つぶし)で行った展示会。そんな状態で急に電話掛かってきた営業から会ってくださいって、かなり強引なコミュニケーションですよね。

拒否してしまうのは当然です。

必要性を感じていない時、営業は業務を中断してくる招かれざる客だという理解が必要です。

その後のナーチャリングプロセスとして一般的なのは、定期的なメルマガ→リンククリック→ステップメール発動。このプロセスの中で課題認識してサービス導入までプロセスが進む態度変容が起きることってありますかね?

答えはNOです。

そもそも顧客育成って偉そうじゃないですか?

情報収集の手段が溢れた今、顧客の検索リテラシーは向上して製品理解や課題が言語化されている顧客が多いと日々の業務で感じます。

※引用元

各社がメールや電話という画一的な手法で課題の優先順位をあげて顧客育成をしていくのは至難の技です。そのためリードナーチャリングを育成からタッチポイント(継続的接点)と再定義をしました。

タッチポイントとは

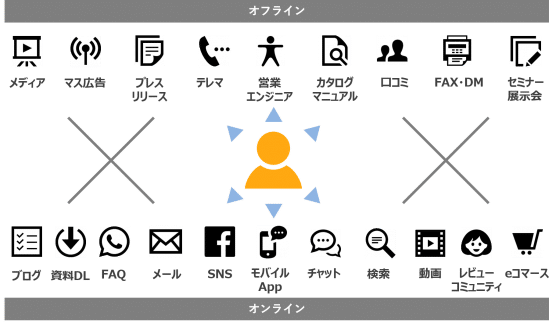

タッチポイントとは、複数のチャネルで継続的な接点構築を行うこと。

再掲ですが、データ上、フォローを止めてしまうと2年以内に競合から製品購入されてしまいます。だからこそ複数チャネルのタッチポイントを持っておくことで第一想起群に入ることが必要となってきます。タッチポイントはインサイドセールスやMA(マーケティングオートメーション)と言った地上戦だけで完結するのは不可能です。

PR(広報)や開発も含めた空中戦も必要不可欠です。

※引用元

営業の主戦場である地上戦にフォーカスするとポイントとしては2点です。

①許諾を得て継続的な接点が取れるようになること

許諾とはイエスを取ること。営業時のテクニックですが、小さなイエスを取り続けることで最後に大きなイエスをもらうのです。

例えば、見込み顧客とのファーストコミュニケーションにおいて以下のような関係構築を意識してみてください。

①自分が誰なのか、なぜ電話したのかを丁寧に伝えること

②質問するための許可・1~3分程度の時間を頂く許諾を得る

③ヒアリング内容に応じて

1.商談の許諾

2.資料送付の許諾

3.再度連絡する許諾を頂く

今回はナーチャリングに絞った話のため提案においては割愛しますが、小さな許諾を得ることで継続的に連絡ができる関係構築していくことが何よりも大事です。

これができないと、架電リストが消滅していき、新規リードに頼らざるを得なくなります。そして過去断られた顧客に対して何の文脈もないまま営業をかけざるを得なくなってしまいます。これがフロー型のテレアポ、ストック型のインサイドセールスの違いと言える点です。

②ファネルに合わせた階段を用意すること

複数のステークホルダーが存在するB2Bの世界ではファネルを飛び越えるなんてそうそう発生しません。飛び越える時はトップダウンでの指示やイレギュラーが発生して必要性と優先度が上がった時、つまり受注側でコントロールし難い時です。コントロールが可能なのはボトムアップで上げていく時。その際はファネルに合わせた階段設計を用意しておくことが有効です。

※引用元

階段を上るため、インサイドセールスとマーケティングチームは連動してセミナーやコンテンツの用意をしておくことが大事になります。

コンテンツ作成時のポイントは、導入や発注までに発生する懸念やハードルをコンテンツにすることが最も刺さります。

例えば以下のようなイメージ

商談に至らない場合、懸念とハードルをマーケティングチームに共有して連動してコンテンツを作成していくことが階段設計のポイントです。

(営業ありきでコンテンツを作るのが大事です)

関係性構築を進めるコミュニケーション手段について

今回は営業アドベントということもあり、他社との差別化を図るための地上戦で今日から使えるテクニックもお伝えしたいと思います。

視覚情報を与えて信頼を獲得する

電話やメールでのコミュニケーションは視覚情報が奪われてしまうため、関係構築の難易度は非常に高いです。メラビアンの法則でもあるように、人は視覚情報によって55%の判断を行います。

じゃあ視覚情報を作れば競合と差別化できるやんという逆転の発想で、以下のような自己紹介シートを作成してメール添付するのも競合差別化に繋がります。

※canvaというツールで無料で作成可能です。

※こんな極悪人面だと無理じゃない?という声は大丈夫です

1to1で個別最適されたアプローチ

声を大にして言いたいのですが、顧客へのテンプレ連絡は一瞬でばれます。

テンプレ連絡で振り向くなんてあり得ませんよね?

プレスリリースや顧客情報を確認した上でカスタマイズして連絡していきましょう。返信率も全然違います。

例えば、クライアント先で送ってるメールだと以下。

こんな時間もリソースもないという方は、適切な保有リード数とフォローすべきターゲットの優先順位がついていないことが一つの原因です。

地上戦でのコミュニケーションにおいて、1to1で個別最適されたアプローチが可能な保有リード数をキープするマネジメント体制は必須です。

(適切な保有リード数についてはどこかでnote書きます)

手紙も代表的手法ですが、商談のフィードバック時に営業個人がハマってないなら即インサイドに戻して架電して担当変更で再度商談の機会を頂くといったオペレーションも有効です。

まとめ

そんなわけで、リードナーチャリングの再定義を行った営業アドベントの企画でした。MAやメール配信ツールは便利だけど、地上戦を制するのは人。

関係構築していくには人と人。そしてハードルを飛び越えるコンテンツを用意して来るべき時に第一想起群に入るために複数のタッチポイントを用意して継続接点を持つこと、受け手に配慮したコミュニケーション手段を選択していきましょう。

そんなわけで、僕の回は以上です。

明日は、株式会社ベーシックferret One営業部長持田さんの営業アドベントです。お楽しみに!

Twitterもやってますので良ければフォローしてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?