競技クイズとデザインのケース【①「箸棒」の戦略と表層】

はじめに

競技クイズとデザインの可能性について考えたこの文章に対して多くの反応をいただきまして、ありがとうございます。自分自身も「クイズ界」10年目と気づけば長く属していて、それゆえにわからなくなっているモノ・コトが多いと思います。俯瞰に近づけるよう、皆さまからの助言をいただきながら鍛錬していきたいと思います。

デザインのつくりかた

さて、デザインは無から生まれることはなく、既存を組み合わせて出来上がっていくのが常です。そのため数日ほど、「印象的なクイズ大会やそのワンシーン」を募集しました(ただし、"問題"や"人"に依るものは再現ができない/しにくいのでNG)。こうすることで、「これからの『クイズ界』をデザインする」ための素材を集められるのかなと思ったためです。そして実際に、私が体験できていない(=持っていない)モノ・コトに触れられました。寄せてくださった皆さま、ありがとうございます。

みんなが印象的だったクイズ大会、もしくはそのなかのワンシーンを教えてほしい(当日以外でもOK)❗

— saquna/さくな (@397__Qmin) July 23, 2023

ただし「問題」と「人」以外で❗

つまり「○○が成文化されていた」とか「△△さんの押しがすごかった」とかじゃなくて、「エントリーがわかりやすかった」「司会の案内が丁寧だった」とか❗

先述の記事で私は、「享受者を参加者にしたい」という内容を書いていました。今回はその内容に近い「すべてのユーザーの体験を高めた」と思われる好例、そして今後の「競技クイズとデザイン」を考えるにあたって重要な例として、2023年2月開催のクイズ大会「箸棒」を取り上げます。

大会公式Twitterはこちら↓

箸棒運営@箸棒2開催決定!(@Hashibou_Quiz)

UXの5段階モデル

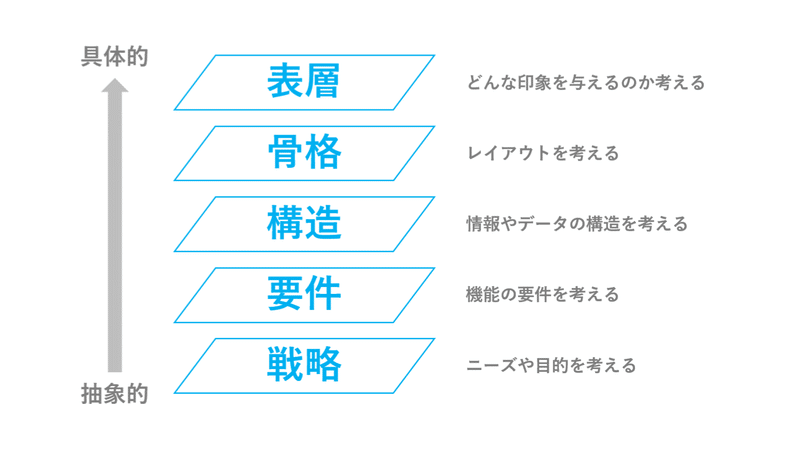

まずは少し前提知識として、「UXの5段階モデル」を紹介します。

ユーザーの体験を高める「UX」のためのデザインについては、誰にどんな価値がどんな場面(ストーリーと呼ぶこともある)でうれしい体験につながるのかを「戦略」と「要件」といったかたちで考えます。

次に、その要件を満たすためにどんな「構造」や「骨格(レイアウト)」にすれば良いのかを考えます。

そして、色やフォントなどでどのような印象を与えるのか「表層」を考えます。

しばしば「デザイン」といったとき、このモデルでいうところの「表層」のみを取り上げがちですが、企画者・参加者・享受者のよりよい体験のためには、これらのすべての階層を考えるとよいものができるのではないかと考えています。大変ですね……!

「箸棒」の「戦略」を伺い、考える

その点、「戦略」から練られたんだろうと感じたのが「箸棒」の各種デザインです。

先ほどの「印象的なクイズ大会」を募集した際にも名前が挙がったこの大会。今回の記事を書くにあたって、グラフィックデザインや得点表示を担当された方へお話を伺いました。

大会デザインをするにあたっての「戦略」として、「クイズ経験者である主催者の意向の反映」に加え、「初心者や未経験者、果ては全く興味のない人へのアピール」をメインに据えたといいます。これについて、以下のようにお話いただきました。

何もわからない人でも「なんかイイ」と思ってもらえるように努めています。今回でいうと「今までにない得点表示」「統一感のあるグラフィック」などはクイズの知識を問わず楽しめる部分かと思います。ネームカードも思い出づくりという考えのもと制作しました(あと単純に参加者の誘導がしやすそうだったのもあります)。

大会当日は「得点表示と付随するアニメーション」などの話題も上がりましたが、私が最も注目したのもネームカードでした。順位の部分が空欄になっており、参加者の名前は最初から記載されています。参加者はこのカード(大会が進行すると空欄に順位が入る)を持ってその日のクイズを楽しみます。

この大会は、いわゆる「筆記落ち」がない大会でした。つまりこのカードは筆記試験などの結果にかかわらず全員が手にでき、しかも同じものはひとつとしてない記念品ということです。その日の成績にどれだけ差があろうとも与えられ、しかも「それぞれの参加者のために」デザインされたこのツールは、受け取ったひとに「わたしは参加者なんだ」と思わせるには十分でしょう。

(競技クイズにとどまらず)"非日常"に来たひとは、証憑とともにそのことを発信する傾向にあります。お笑いファンがチケットと壇上を1枚に収めた写真が良い例です。その証憑が「自分だけのもの」ならば、「大勢の参加者」ではなく「わたし」がそこにいるのだ、とそういう思いを込めて共有することができそうですね。そして、これが拡散されれば、(やや大げさかもしれませんが)「この大会はわたしを参加者として見てくれているんだ」と周囲に感じさせることもできると思います。競技クイズという文化にまだ触れたことのないひとたちへの重要な「アピール」です(もちろん参加者からも評価されうるものです)。

「箸棒」は成功した

ここで、「箸棒」のデザインが良い影響を与えた実例として、ひとつ文章を紹介いたします。

きゃんめ さんが書いた『クイズ歴3ヶ月の社会人が初めて大会に参加してみた話』では、「箸棒」を訪れることで「人生で初めてクイズ大会に参加」した方の体験談が掲載されています。そのなかにはネームカードに「受付でいただいた名札。かっこよすぎる。一生大事にします。」と言及している箇所もありました。そして、「初めて参加した大会が『箸棒』でよかったと心から思っています」とまとめられています。大会が、初めて競技クイズ大会の「場」に訪れたひとへうれしい体験を与えることに成功していることが伺えます。

スタッフの緻密な「戦略」のもとに作られたネームカードなどのデザインは、しっかりと参加者(それも、もともとターゲットにしていた『初心者』の方)へ届いていました。

「戦略」、そして「表層」

さらに「戦略」だけでなく、「表層」の部分にも注目します。名前部分は「箸棒」の世界観を貫く筆文字で書かれていました。ロゴマークと共通した、インパクトのある見た目ですね。

大会全体のグラフィックデザインのレベルが高いのは言わずもがなですが、きゃんめ さんの記事(サムネイルに設定されていた)をはじめネームカードの写真が広く拡散されたことで、「全参加者に対して世界にひとつだけのネームカードを渡してくれる大会」⇔「和・筆文字のイメージのある大会:箸棒」というイメージのリンクができたのではないでしょうか。

また、「カッコイイ」という感想が出ているのも注目。もともとこのネームカードをはじめとするデザインは「なんかイイ」と思ってもらうことが「戦略」でしたから、このような感想が出たことから、「戦略を実現するための表層」がしっかりと機能しているのがわかります。

さいごに

ここまで、「箸棒」というクイズ大会のデザインにこめられた戦略と表層の話をしました(もちろん、司会・問読み・出題問題等々も評価が高かったことは言うまでもありません!)。

デザインはリサーチからスタートするものです。第2回大会が11月、京都で開催されますので、こちらもしっかりリサーチ(という名の参加)しようと思います。

「箸棒2」の概要はこちら↓

「箸棒公式問題集」はこちら↓

https://booth.pm/ja/items/4578364

本記事の掲載にあたって問い合わせにお答えいただいたほか、内容の確認・素材の提供にご協力いただいた「箸棒」スタッフの皆さま、並びに記事の引用・解釈をご快諾いただいたきゃんめ さまに感謝申し上げます。

saQuna/さくな

Web/SNSの統轄責任者として「abc/EQIDEN」2022年・2023年大会に参画。その他の担当大会に「"ONLY MY QUIZ" new generations(メインスタッフ)」「mono-series'19(問題チーフ)」「abc-west 3rd(デザイン・得点表示)」「saQunaたんたるひまたんダイキリクイズ(メインスタッフ)」など。2023年6月には個人大会「IRODORI ONSTAGE」を開催。

立命館大学クイズソサエティーを経て現在は社会人。

頂戴したサポートは、よりよい作品づくりに活用させていただきます。よろしくお願いします!