推しふねが無戸籍 上

推しふねが無戸籍だった。

一体何を言っているんだと思われるかもしれないが、1万3,000トンもある日本の貨客船だったのに、船の戸籍に相当する国交省の船舶登録がないのだ。

便宜置籍船(運用地とは違う税制のゆるい国に籍だけ置く船)とかでもない。

【経緯1】

自分は航空機と船舶を時々擬人化したりする一般オタクだ。

ヒコウキチャンの推しもオフネチャンの推しもたくさんいる。みんなかわいいね。

そんな私がある日Twitterを眺めていると、耳寄りな情報が流れてきた。

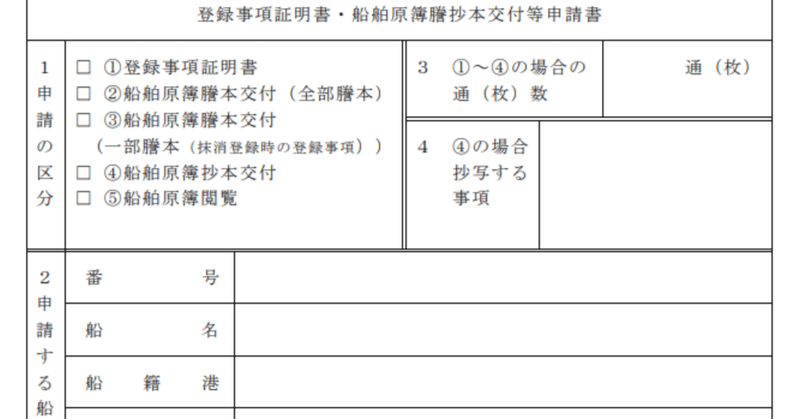

なんでも、日本籍で20トン以上の船舶については、海事運輸局などで申請すれば、船の戸籍謄本にあたる「登録事項証明書」なるものが取れるらしい。

平成16年4月1日以前に抹消された船のデータは電子化されておらず、それを抹消した運輸支局等にしか原簿がないが、それ以外の平成16年4月1日以降退役・現在現役の船であれば全国どこでも近くの運輸支局(海事)で申請できる。申請は誰でも可であり、その船の所有者とかである必要もハンコもいらない。

https://www.mlit.go.jp/onestop/100/images/100-001.pdf

転属を繰り返した船には所属変更、改装を繰り返した船はトン数の変更の記録が残るらしい。

実質プライベートな個人(※船です)情報ではないか。

サキノさんは歓喜した。推しの戸籍謄本!

広義の推し公式グッズである。

しかし、この登録事項証明書の取得には難関ポイントがひとつあった。

調べたい船の船名と船籍港のほかに、国交省管理の船舶番号の記入が必須なのだ。

この船舶番号というのは国際的な船の管理番号であるIMO番号や船舶無線局番号のMMSI番号とは別で、船体のわかりやすいところには書いていない。(銘板には打刻してあるらしい)

幸い、申請したいうちの1隻の船舶番号は、むつ科学技術館で撮った船舶検査証書(車でいう車検証に相当する)の写真があり船舶番号もすぐわかった。

船舶番号は、運輸安全委員会で報告書が書かれるような事故やインシデントを起こした船ならそこに書いてあるほか、船名か呼出符号(無線のコールサイン)さえわかれば、その船に呼出符号が点附されたときと抹消されたときに官報に書いてあるらしい。

官報検索サービスを使ってさらに1隻の船舶番号が判明した。

(静岡県の高速フェリー兼防災船だった「希望」という船です)

しかしもう1隻、どうしても登録事項証明書がほしいのに、官報を船名で検索しても呼出符号で検索しても、なにもひっかからない船がいた。

船名を

「SUPER LINER OGASAWARA(スーパーライナーオガサワラ)」

という。

【SUPER LINER OGASAWARAについて】

この船名は船の進水当時に東京都知事だった石原慎太郎氏の典子夫人により命名されたものだったが、長いので以下ではオガさんと書く。

https://www.youtube.com/watch?v=gJ3MSJWcTuM

オガさんは東京港と小笠原諸島父島を結ぶはずだった船である。

現在小笠原海運の3代目おがさわら丸が結んでいる航路は、当初の予定ではオガさんが結ぶはずだった。

しかしオガさんはなんと一度も商業運行に就航せずに解体された(オガさんが就航できなかったので現在の三代目おがさわら丸が生まれた)という異例の経歴を持つ。残念ながらこの船のことを知ったのは解体後だったから、私は会ったことはない。

私が調べた限りでは、過去から現在に至るまで実現した中では、おそらく世界一大きなアルミ合金の双胴貨客船がオガさんであり、しかもすごく速かった。

全長140m、幅約30mもあるにもかかわらず速度は約40ノット(時速約70km)、はっやーいことで知られている駆逐艦島風(全長約130m・幅約11m)とだいたい同じくらいの速度である。

箱型の船体のお腹部分に空気を抱え(エアクッション)、水の抵抗を低減しながら波の上を滑るように走る。建造当時「海の新幹線」と謳われ、小笠原航路の大幅な時間短縮をとても期待されていた。

じゃあ何が悪くて解体の憂き目にあったのかといえば、それは燃費が壊滅的だったからだ。

オガさんのメインエンジンの型式はLM2500+という。

これはもともと米空軍の超大型輸送機・C-5ギャラクシーのために開発されたエンジンを、さらに舶用に改設計したもので、日本の海上自衛隊含む各国の艦船に使われている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/ゼネラル・エレクトリック_LM2500

細かいことはいいが、基本的にはこれは艦船用のエンジンで、民間船に使われた例は僅かしかない。

このエンジンは馬力ゴリラのガスタービンエンジンであり、省スペースで比較的軽くてハイパワーが出る代わりに、民間船では主流のディーゼルエンジンに比べて格段に燃費が悪いのだ。

オガさんには高速航行を文字通り支えていたエアクッション用のサブエンジン(こっちはディーゼル)もあったが、メインエンジンとサブエンジンそれぞれの馬力を単純に足すと、計算上は戦艦長門より馬力があることになる(※船として運用するにあたり、各フルパワーを出すことはなかったと思うけど)。

オガさんはその民間船にあるまじき超馬力を、全部速さに振っていた。

ぶっちゃけ速さに振りすぎて、荷物や人を積める量もその見た目よりだいぶ少ない(従来より高頻度で往復できるから積める量多少少なくてもオッケー!という理論だったようだが)。なんでも、現行の三代目おがさわら丸くんがコンテナを73個積めるらしいのに対し、オガさんはそれより図体がでかいのに40個しか積めなかったらしい。定員も三代目おが丸くんより少ない。

そして燃料費は従来船の5倍であった。

先代の2代目おがさわら丸さんはディーゼルエンジンで重油が燃料だが、オガさんはそれより割高な軽油をガバガバ食う。

燃費は驚異のリッター8mだったと言われている。なお、これはそのへんの戦車よりも悪い。

あまりに燃料を食うので「父島でも給油できるようにして何とか船の自重減らして燃費良くしたりできない?」ということも検討されたが頓挫し、東京港から行きと帰りの往復分の燃料を積んでいく船になった。結果、ペイロード(荷物積める量)より燃料のほうが重い船になってしまったという。

船は航空機よりも遅いが、その船の利点というのは、航空機よりずっとたくさんの積荷を、航空機よりずっと安く運べるところにある。

後述する超高速船開発計画での当初の予定では、オガさんも航空機よりたくさんの積荷を、航空機より安く、普通の船よりもずっと速く運べる船になるはずだった。

しかし出来上がったのは、航空機よりはたくさん積めるとはいえ、速度が航空機の10分の1以下でありながら、燃費や維持費は航空機並の船だった。

艦船ならまあ、オフネチャンの食い扶持は税金で保証されてはいるのだが、「いっぱい食べる君が好き」だけで済まないのが民間船である。

もともとオガさんの就航に際し、国と東京都が助成をする予定であったが、折悪く原油価格が暴騰。

このまま運行すれば年間20億円とも試算された赤字額に恐れをなして国と東京都は助成を取りやめ、運用予定だった小笠原海運も助成なしでこんな船受け取ったら干上がってしまうので受け取りを拒否した。

しかし船は実質特注品であり、オガさんはその構造的に、あとから燃費の良いエンジンに積み替えることも、もっと引き合いのありそうなカーフェリーなどに改造することもできなかった。そんなことするくらいなら一から作った方がマシだったのだ。

船としてつぶしの利かないオガさんを引き取ってくれるところは、もはや解体業者以外なかった。

そして建造費115億円の海の新幹線は、最終的に30億円のアルミのスクラップになってしまったのだった。

……そんなオガさんも、一度だけ、お客さんを乗せたことがある。

2011年の東日本大震災の後、石巻港で2週間にわたり宿泊支援を行ったのだ。

その時の記録が読めるので紹介しておきたい。

三井造船100年史の別冊特集も、この船のためだけに10ページを割いている(トピック編第2章)。

ここからもなんとなく分かる通り、少なくともオガさんの親御である三井造船御社は、最大限この船にできることをしてくれたと思う。オガさんがどうにもならなくなってしまったのは親御のミスとかではなく、親御は頼まれた通りのものを作ったに過ぎない。

…要するに、三井御社に出された仕様やそもそものコンセプトがずれていたのだ。

なぜオガさんがこんなことになってしまったのか、話は平成元年に遡る。

【テクノスーパーライナープロジェクトの顛末】

平成元年、当時の運輸省の主導で次世代型超高速船の開発研究がスタートした。

当時の日本の造船産業は海運不況の影響を受け業績が低迷、研究開発なども思うように進められていなかった。運輸省はここに、産業振興と技術開発を主目的とした一大プロジェクトを立てる。

次世代型超高速船を開発して圧倒的成長だ!

これがのちにオガさんを生むことになるテクノスーパーライナー(TSL)プロジェクトだった。

運輸省主導、とは書いたが、実のところこのプロジェクトを大きく牽引したものがもう一つある。日本財団だ。

日本財団といえば、まあ知っている人は知っているが、造船業と仲が良くて、いろんな船舶系のプロジェクトを牽引したり助成したりしてきた(なお、その多くが失敗ないし頓挫している)。

テクノスーパーライナープロジェクトもそのひとつであったが、財団としても特に力を入れていたらしい。

日本財団の助成金の記録は普通にオンラインで見られるのだが、テクノスーパーライナープロジェクトが始まってから終わるまで、この事業に対してのものであると明らかにわかるものだけで計62億円あまりの助成が注ぎ込まれている。同財団の関わった他の船舶系開発プロジェクトと比べてもかなり多い。

運輸省は平成元年に約39億円を研究補助金として投入したらしいが、国がこのプロジェクトに結局いくら注ぎ込んだかは正直私にもよくわからない。

そして造船各社が開発組合を組織し、次世代型高速船「テクノスーパーライナー」の開発にあたった。

開発組合は小型の実験船を数隻建造、高速輸送が技術的に可能であることを実証した。

そしてその実験結果を反映した実用船の建造に入っていく。

ここでおかしなことに気づいた方もいるだろう。「技術的に可能」というのと、商業ベースでやっていけるというのは全く別の話だ。

しかしこのテクノスーパーライナープロジェクト、実際に船を運用する海運会社からの意見のフィードバックが、残念ながらほとんどなかったようなのである(なお海運会社からは、このプロジェクトは割と懐疑的な見方をされていた事も付け加えておきたい)。

「行政によって用途が決定され、政治(国会議員)と地方自治体によって後押しされたTSLのプロジェクトであるが、運航することになる海運会社側の意識は、両者の期待とは大きく異なっていた。そして、その実用化を楽観視するものではなかった。

TSLの実用化と将来展望について検討を行った井上(1991)は、当時の海運会社の認識について次のように述べている。

『テクノスーパーライナーは、21世紀に向けた高速輸送モードとして期待され、技術開発途上であるが、内航ルートにおける他の輸送モードに与える影響は無視できない。したがって、外航ルートも含めて多くの業界が利用方策の検討に積極的である。ただし、最も関係が深いとされる海運業界においてその消極性が目立ち、むしろ懐疑論さえ感じられる現状である』

また、内航海運の業界誌『内航近海海運』は、1992年12月号で『TSLは採算がとれるか』と題した特集を組んだ。この中では『200~300億円の建造コストをかけて積載量が1,000トンではかなり運賃負担能力のある貨物を運ぶ必要がある』『なぜ50ノットものスピードで走らなければならないのか。そのスピードを必要としている貨物があるのか』『TSLの欠点は積荷が1,000トンと小さいこと。これだけの積荷に船価100~200億円もかけては採算が取れないはず』等の海運会社側の意見が掲載されている。

これらの意見から、運航することになる海運会社側は、TSLに対して冷めた見方をしていたことが分かる。そして結論を先に言えば、TSLの用途を決定付ける背景となったモーダルシフトに対しては、TSLとは技術的に全く異なるタイプの船舶の導入によって推進を図ることになったのである」

そして開発すること、実用化することが目的となってしまっていたので「そもそもこういう船って必要なの?」という検討もされなかったらしい。

(運輸省運輸政策局と海上交通局の調査について) 「ここで注意しておきたいのは、いずれの調査も、相変わらずTSLの導入を前提にしており、その必要性を問う性格のものではなかったということである。これ以後、総合実験が終了するまで、新たな調査は実施されていない。すなわち、最も関係が深いとされる海運会社側の懐疑的な声に耳が傾けられることは、ついになかったのである」

なおテクノスーパーライナー運行システム開発は日本財団系のシップ・アンド・オーシャン財団が支援したが、日本財団は造船業とは仲が良かったものの、海運系とはそんなでもなかったようだ。

シップ・アンド・オーシャン財団は大本の日本財団が推すプロジェクトなので支援していたし、だから、こちら側からもテクノスーパーライナーの必要性そのものは問われなかった。

そしてこの結果として、実用第1号として作られた船が、オガさんだったのだ。

https://www.mlit.go.jp/crd/chitok/71D3.pdf

原油価格暴騰を抜きにしたとしても、失敗を運命づけられていたと言っても過言ではないと思う。

ひととおり説明が終わったので次でやっと経緯に戻ります。

下こちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?