真夜中のコーヒーハウス

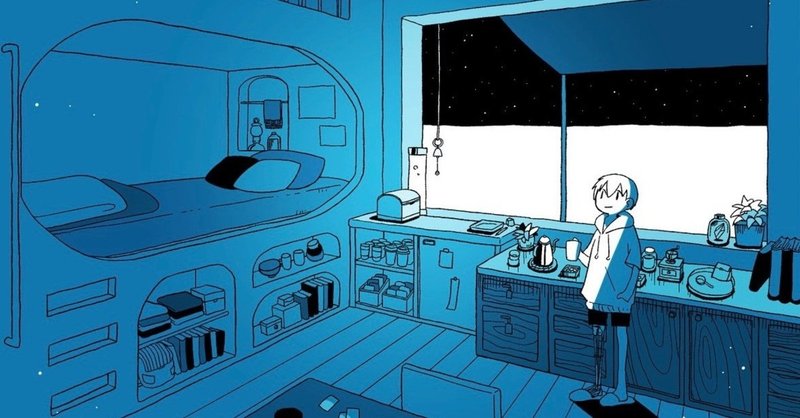

ある星に旅人向けの空き家があると勧められ、その家にしばらく滞在することになった。二階建ての、少し古いがきちんとした造りの一軒家だ。家の前には真っ白い砂浜と青い海が広がっている。夜になると月に照らされ、遠くの波が細く銀に光り、何か信号を送っているように見える。それを眺めながら真夜中にコーヒーを飲むのがここ最近の日課だった。

ある深夜、キッチンテーブルでこの星の海洋植物図鑑を眺めていると、窓際の風鈴がチリンと鳴った。元々の住人が唯一置いていったものだ。音に耳を傾けながら読書に没頭していると、

「こんばんは、コフィを一杯ください」

と声がしたので振り返った。薄着の、背の高い青年が窓の外に立っている。

「なんですって?」

「あの、コフィをいただきたいのですが、今晩は売り切れですか」

「ええと、ここはコーヒー屋ではありませんよ。僕はこの空き家に住まわせてもらっている旅人です」

「空き家ですって!」

目を大きく見開いた青年はしゃがみ込んだらしく窓から姿を消した。そしてしばらくしてから立ち上がって話し始めた。

「ここは以前、コーヒーハウスだったのです。ここに住んでいた青年が、この窓際でいつもおいしいコフィを……ええ、彼はコーヒーのことをそう呼んでいました。そのコフィを、彼は真夜中にだけ淹れて、この窓から客に渡していたのです」

「では、もしかしてこの風鈴は」

「これは呼び鈴です」

薄着の青年は呼び鈴を懐かしそうに鳴らしながら言った。

「彼はいつも、真夜中は寝ているのです。客はこのベルを鳴らして彼を起こし、注文します。寝癖でボサボサの髪で、ものすごく不機嫌そうなしかめっ面で、彼はまず手を丁寧に洗います。それから豆を挽いて、ゆっくりドリップしてくれるのです。客に一杯渡すと、自分にも一杯淹れて飲んでいました。『美味しいですね』と伝えると、『眠いから早く帰ってくれ』と言うのです。僕はいつも3杯お代わりしていましたから、ずいぶん睨まれましたね」

「面白い店主ですね。なんで眠いのにわざわざ深夜営業にしたのでしょう」

薄着の青年は窓にもたれかかりながら言った。

「ある日の昼間、彼が街でコーヒー豆を買っているのを見かけましてね、同じ質問をしたことがあります。そうしたら、『だってコフィは真夜中が1番旨いんですよ』と。その足でコーヒーハウスに行き、コフィを淹れてもらったのですが、やはり夜中のコフィの方が美味しくて。正直にそう伝えたら、すごく嬉しそうに『そうでしょう』と笑っていました。……僕はしばらく別の街で暮らしていて、昨日帰ってきたんです。そうか、もう空き家になってしまったのですね」

夜風で冷えたのか、青年は少し身震いして両腕をさすった。海の向こうをじっと見ている。

「よかったら一杯淹れましょうか。コフィではなく、コーヒーですが」

丁寧に手を洗い、この星を発つ時に飲もうと思って買っておいたコーヒー豆の封を開け、ミルで挽き、ゆっくりと2杯ドリップした。香ばしい香りがあたりにふわりと広がっていった。

青年に一杯渡すと、少しの間カップをくるくるとまわしてからゆっくりすすった。

「どうですか」

「とても美味しいです。上等な豆なんですか」

「ええ。それに、真夜中ですしね」

薄着の青年は笑いながら頷き、それきり黙って静かに飲んでいる。

「おかわりもお願いできますか。」

「はい」

コーヒーの香りが夜風に混じっている。青年が3杯のコーヒーを飲み終わるまで、窓辺の呼び鈴は小さく綺麗な音を響かせていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?