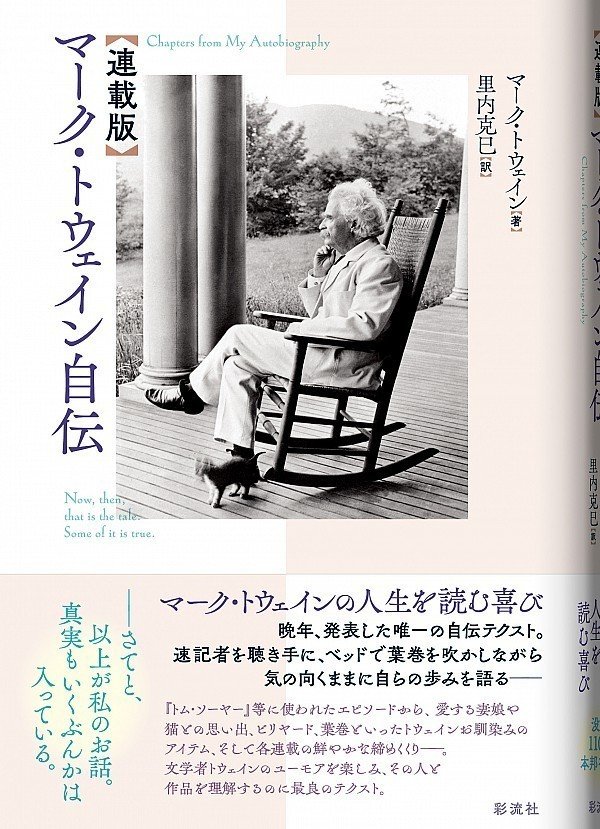

マーク・トウェイン没後110年記念刊行!生前にまとまって発表された唯一の「自伝」 『〈連載版〉マーク・トウェイン自伝』一部試し読み

2020年4月21日は、アメリカを代表する作家マーク・トウェインが亡くなってちょうど110年!

彩流社は昔からマーク・トウェイン全集(『マーク・トウェインコレクション』)を刊行し、また多くの関連書籍を出してきました。(詳しくは弊社HPをご覧ください)

そして5月7日ごろに、新刊『〈連載版〉マーク・トウェイン自伝』(里内 克巳 訳 )を発売する予定です。

本書は生前にまとまって発表された唯一の「自伝」。速記者を聴き手に、ベッドで葉巻を吹かしながら気の向くままに人生を語ったもので、『トム・ソーヤー』等に使われたエピソードから、愛する妻娘や猫との思い出、ビリヤード、葉巻といったトウェインお馴染みのアイテム、そして各連載の鮮やかな締めくくりなどなど。

今回発売を記念して、本書の試し読みを公開いたします。480ページあるうちの一篇ですが、トウェインらしい、素敵な話ですので是非お楽しみください。

……一八四九年のことだった。私は十四歳だった。私たちはまだミシシッピ川の沿岸部にあるミズーリ州ハンニバルに住み、五年前に父親が建てた新しい「木造〔フレーム〕」の家屋〔かおく〕で暮らしていた。つまり、私たちの何人かは建て増しした部分に住み、残りの者はその裏手の古い部分に住んでいた──「L」字形をした建物なのだ。秋になると姉はパーティを開き、村にいる年頃の若者たちをすべて招待した。このような集まりに出るには私は若すぎた。どのみち、とても恥ずかしがり屋だったので若い女性たちと交流することなどできなかった。だから私は招待されなかった──少なくともひと晩ずっとの参加には。私に与えられたのはパーティの十分間だけだった。ちょっとしたおとぎ話のような芝居で熊の役をすることになっていたのだ。熊にふさわしい、体にぴったりと張り付く茶色いふわふわした代物をかぶって出ていく予定だった。十時半頃に、私は自分の部屋に行ってこのかぶりものを身に着け、半時間のうちに用意するようにと言われた。私はそちらに向かったが、考えを変えた。なぜなら少し練習をしたかったし、あの部屋はとても小さかったから。私は街を横切って、メイン・ストリートとヒル・ストリートの角にある、人の入っていない大きな家へと向かった*。一ダースばかりの若者たちが、それぞれの役柄に着替えるため、やはりそちらへ向かっていたことには気がつかなかった。私はサンディという小さな黒人奴隷の少年を連れていた。そして私たちは、二階の広々としたからっぽの部屋を選び出した。二人で話しながら入っていったが、このことが、着替えの最中だった二人の若い女性たちに、見つからないよう衝立〔ついたて〕の後ろに隠れる機会を与えた。彼女らのガウンや他の衣類がドアの後ろの鉤〔フック〕に掛かっていたが、私は目に留めなかった。ドアを閉めたのはサンディだったが、彼はお芝居のことに心を奪われていたので、私自身の場合と同様、それらの衣類に気づくはずもなかった。

それはがたがたの衝立で、穴がたくさんあいていた。だが後ろに女の子がいることを私は知らなかったので、そんな細かい点に頓着〔とんちゃく〕しなかった。もし知っていたなら、カーテンのない窓から残酷にも月明かりが煌々〔こうこう〕と差し込んでくるなか、裸になれたはずがない。私はきっと恥ずかしさで死んでしまっただろう。何の心配にも煩〔わずら〕わされることなく、私はつるりと裸になって練習を始めた。野心がいっぱいあったのだ。人気者になろうと堅く決意していた。熊としての名声を確立してさらなる出演依頼を獲得しようと、やる気満々だった。大いなる将来を約束してくれるはずのひたむきさで、私は無我夢中になって仕事に取り組んだ。四つん這〔ば〕いになって部屋の端から端まで行ったり来たりと跳ねまわった。サンディはやんやの喝采をしてくれた。私は二本足で立ちあがり、唸〔うな〕り声をあげ、威嚇〔いかく〕し、吠えかかった。逆立ちをし、とんぼ返りをした。前足を曲げて不器用なダンスをしてみせ、想像上の鼻づらを右に左にクンクンいわせたりした。熊にできることなら何でもやったし、熊には絶対にできないようなことや、少しでも体面を重んじる熊なら絶対やりたくないだろうことも、とにかくたくさんした。そしてもちろん、私はサンディ以外の誰かに対して自分を見世物にしているなどとは、思いも及ばなかった。最後に逆立ちし、一分間の休憩をとるためその姿勢でじっとしていた。一瞬の沈黙があり、それからサンディが興味津々〔しんしん〕といった様子で口を開いてこう言った──

「サムさま、燻製〔くんせい〕にしたニシンって見たことあります?」

「いや、何だい、それ?」

「魚です」

「うん、それで? 何か特別なことでもあるのかい?」

「はい、そう、おおありです。あいつらはこの魚、はらわたから何から何まで食っちまうんですよう!」

押し殺したような女性の忍び笑いが、衝立の後ろからくっくっと聞こえてきた! 全身の力が抜け、私は土台を崩された塔のように前のめりになり、体の重みで衝立を押し倒し、若い女性たちを下敷きにした。びっくりした彼女ら二人はつんざくような悲鳴を上げた──それにひょっとすると他の者も。だが私は踏みとどまって数えたりはしなかった。服をひっつかんで階下の真っ暗な広間〔ホール〕へと逃げていった。サンディも私に続いた。私は三十秒で服を着て、裏口から外に出た。サンディには永遠の沈黙を誓わせ、それから二人で逃げて行き、パーティが終わるまで隠れていた。野心などすっかり失くしてしまった。こんな冒険をした後で、あの浮かれ騒ぎをしている連中と顔を突き合わせることなどできたはずもない。なぜなら、そこには私の秘密を知っている二人の演技者がいるだろうし、ずっと私のことをひそかに笑っているだろうから。私の居所が捜〔さが〕されたが見つけられなかった。それで、文明的な衣服を身に着けた若い紳士が例の熊を演じざるを得なかった。自宅が静かになり皆が眠っている頃になって、私はやっとの思いで帰宅した。とても沈んだ気持ちになっていたし、面目を失ったという思いでいっぱいだった。一枚の紙きれが枕にピンで留めてあるのを見つけた。そこには短い文章が書いてあったが、それは気持ちを軽くするものではなく、顔から火が出るような思いにさせるばかりだった。わざわざ筆跡をごまかしてあり、からかうような言葉遣いでこんな風に書かれていた。

「たぶん熊〔ベア〕(bear) を演じるのは無理だったでしょうね。でも裸〔ベア〕(bare) 踊〔おど〕りはお上手だったわ──ええ、とってもお上手だった!」

男の子はがさつで鈍感な動物だ、そう私たちは思いがちだ。だがどんな場合でもそうだとは限らない。男の子はそれぞれに一つか二つ、敏感な部分をもっている。そしてもしその箇所がどこにあるかを見つけることができれば、そこにちょっと触れるだけで、まるで火あぶりにするかのような苦痛を与えることができるのだ。私はその出来事でみじめに苦しんだ。朝になったら事実が村じゅうにまき散らされるのではないかと覚悟していたが、そうはならなかった。二人の女の子とサンディと私だけに秘密は留められていた。それである程度は苦痛が緩和されたが、十分とは到底言えなかった──悩みのおおもとはそのまま残っていた。私は四つのからかうような目に観察されていたが、一千の目に見られているのと変わりなかった。なぜなら私は、どんな少女たちであっても、その目は自分がとても恐れている人の目ではないかと猜疑〔さいぎ〕心を起こしたから。数週間のあいだ、誰であれ若い女性の顔をまともに見ることができなかった。誰かがにっこりと微笑〔ほほえ〕んで挨拶〔あいさつ〕してくれると、私は慌てふためいて目を伏せてしまうのだった。そして「あれは二人組のうちの一人だ」と呟〔つぶや〕いて、そそくさとその場を立ち去った。もちろん私はその当の女の子たちにはあらゆるところで会っていたのだが、正体を示す徴〔しるし〕をそっとあらわしていたとしても、私はぼんくらでしっぽをつかまえることができなかった。四年後に私がハンニバルを後にしたとき、この秘密はまだ秘密のままだった。あのときの女の子たちが誰だったのか、どう考えても判〔わか〕らなかったし、もう判らないだろうと考えていた。それにまた、知りたいとも思わなかった。

私が災難に遭った頃、村じゅうでいちばん可愛くてきれいな少女が一人いた。彼女のことをメアリー・ウィルソンと呼ぶことにしよう、というのもそれは本当の名前ではなかったから。彼女は二十歳だった。優美で愛らしく、血色が良く洗練されていて、寛大で素晴らしい人柄だった。私は畏敬〔いけい〕の念を抱いていた。というのも彼女は天使を創る材料から出来上がったと私には思え、自分のように平俗で凡庸〔ぼんよう〕な男の子には近づく権利もないと思っていたのだ。彼女のことはおそらくまったく疑っていなかった。ところが──

ここで場面は変わる。舞台はカルカッタ──四十七年後へ。一八九六年のことだった。私は講演旅行でそこに到着した。ホテルに入ると、インドのまばゆい光輝をまとって、神々〔こうごう〕しい絶世の美女が入れ違いに出ていった──過ぎ去って久しい我が少年時代のメアリー・ウィルソンじゃないか! 驚愕〔きょうがく〕すべきことだった。狼狽〔うろたえ〕から立ち直って話しかける前に、彼女は行ってしまった。たぶん幻影でも見たのだろうと思ったが、そうではなく、彼女は生きた人間だった。彼女はもう一人のメアリー、つまりオリジナルのメアリーの孫娘だった。そちらのメアリーは今や未亡人で、階上におり、しばらくすると使いを出して私を呼び寄せた。彼女は年老いて白髪になっていたが、若く見え、とても凛々〔りり〕しかった。私たちは腰かけて話をした。私たちは乾いてしまった魂〔たましい〕を、活力を蘇〔よみがえ〕らせてくれる過去、美しい過去、愛おしくて惜しまれてならない過去のワインにどっぷりと浸した。五十年ものあいだ口の端〔は〕にのせることのなかった名前を、声に出して言った。そしてそれはまるで音楽で出来ているかのようだった。うやうやしい手さばきで、私たちは若かりし頃の仲間だった死者たちを掘り起こし、お話で愛撫〔あいぶ〕した。私たちの記憶の埃〔ほこり〕をかぶった部屋を探索し、数々の小事件、数々のエピソード、数々の愚行〔ぐこう〕を引っ張り出した。そしてそれらをだしにして大笑いをした、涙を流しながら。そして最後にメアリーは出し抜けに、何の前触れもなくこう言った──

「ねえ、教えて! 燻製ニシンの特別変わった点って何なの?」

かくも神聖なる時に発するには奇妙な質問だった。それにまた、ずいぶん取るに足りない話題でもあった。私は少々ショックを受けた。それでも、記憶の奥深くのどこかで何かが蠢〔うごめ〕く気配に気がついた。それで私は考え込んだ──考えて──探りを入れた。燻製ニシン。燻製ニシン。その変わった点とは……。私は顔を上げた。彼女は厳〔おごそ〕かな面持ちだったが、目が微〔かす〕かで不明瞭なきらめきを放ち──

突然に私には分かった! そして古い古い過去の彼方に、聞き覚えのある声が囁〔ささや〕くのを聴いた。「あいつらはこの魚、はらわたから何から何まで食っちまうんですよう!」

「今になって──やっと! とにかくあなたたちのうちの一人を見つけ出した! もう一人の女の子は誰だったんですか?」

だが彼女はそこできちんと線を引いた。教えてはくれなかった。

【原注】*その家はまだ残っている。

いかがだったでしょうか?

発売は5月7日ごろを予定しています。この機会にトウェインの魅力を感じてみてはいかがでしょうか?

また、本書『〈連載版〉マーク・トウェイン自伝』は、弊社より刊行している『多文化アメリカの萌芽』、『それはどっちだったか』と合わせて、訳者、著者の里内克巳さんの三部作ともいえるものですので、この機会にこちらもぜひ手に取っていただければ幸いです。

『多文化アメリカの萌芽』

里内 克巳(著) 定価 4,800円+税

『それはどっちだったか』

マーク・トウェイン 著, 里内 克巳 訳

定価:4,000円 + 税

『それはどっちだったか』は星野智幸さんの朝日新聞書評(2015年04月26日)でも話題にもなりました。(記事はこちら)

『〈連載版〉マーク・トウェイン自伝』

マーク・トウェイン 著, 里内 克巳 訳

定価:4,500円 + 税

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?