サイコロ塾レッスンレポート:シークレットムーン編

12月のサイコロ塾は、「論理的思考」をテーマにレッスンを行っています。

2回目では、カナイセイジさんのラブレターの後継的作品である「シークレットムーン」を使ってレッスンを行いましたので、その様子をレポートします。

シークレットムーンの詳しい説明はコチラをご覧ください。

正体隠匿ゲームをサイコロ塾で取り扱うのは初めてでしたが、子どもたちには新しい体験になったようです。

それでは、今回もレポート開始です!

1、シークレットムーンのルール

「シークレットムーン」は正体隠匿系ゲームと言われる、自分の正体を隠しながら、与えられた勝利条件を満たしていくというゲームです。

これまでサイコロ塾で取り扱ってきたゲームは、部分的に情報を隠匿するゲーム(例えば、ザ・ゲームで所持しているカードの数字を隠しておく)はありましたが、自分の正体を隠しながら進めるゲームは今回のシークレットムーンが初めてでした。

今回のシークレットムーンは、これまでのゲームのようにゲーム内の手続きの説明を読んで理解し、それを正確に実行していくことよりもゲームプレイの中で論理を組み立てることが重要なゲームかなと思います。

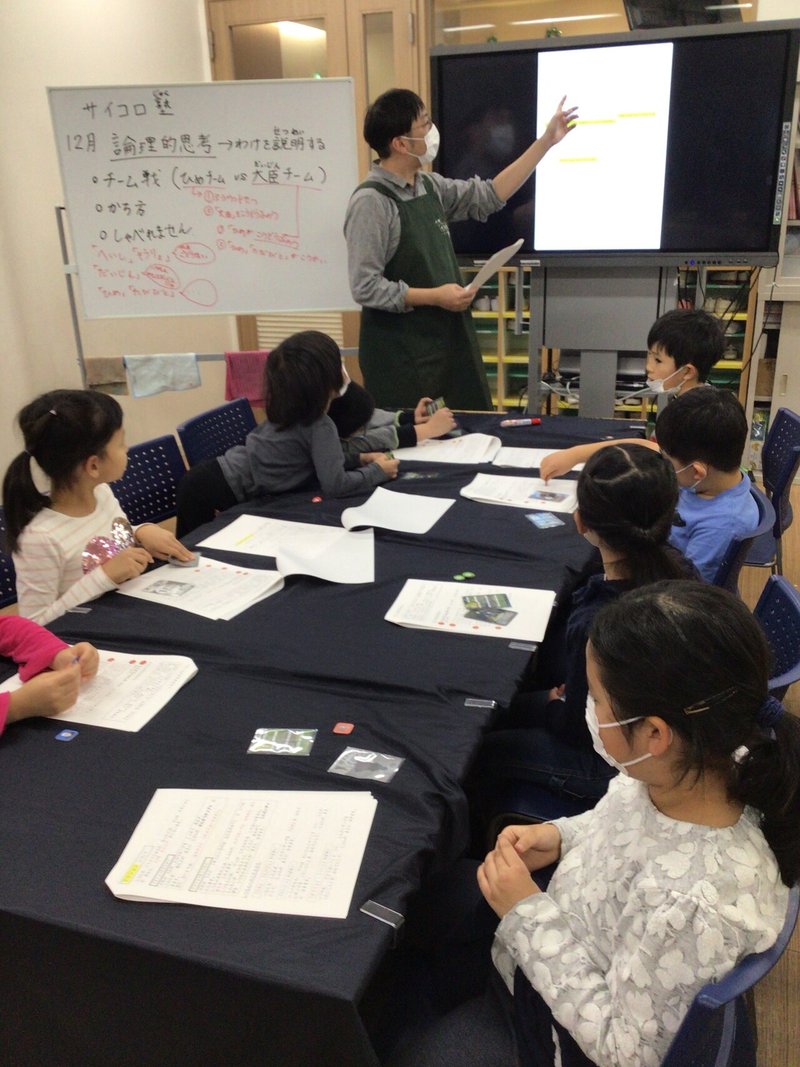

そこで、今回は最初に各プレイヤーに配布する準備物の準備こそ子どもたちに行なってもらいましたが、ルールの説明については講師が行いました。

子どもたちに強調して伝えたポイントは2つです。

・陣営(配られたカードに描かれた役職)ごとに勝利条件が異なる

・アクション「質問」への答え方が役職ごとに異なる

あとにも出てきますので、簡単に説明しておきます。

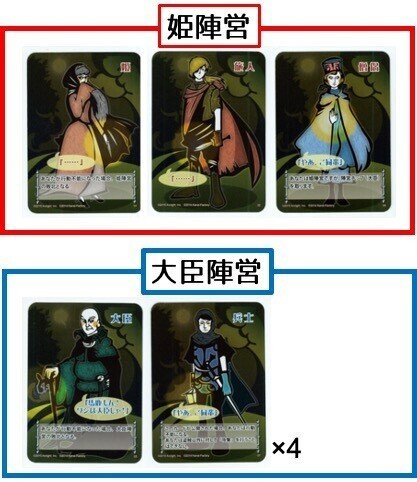

シークレットムーンには、2つの異なる陣営があり、プレイヤーはそのいずれかの陣営に秘密裏に分けられます。

1つは、「姫陣営」で「姫」「旅人」「僧侶」が属しています。もう1つは、「大臣陣営」で「大臣」と「兵士」(今回は8人プレイでしたので、兵士は4人)が属しています。

「姫陣営」がゲームに勝つ条件は、①ゲーム内のラウンドと呼ばれる区切りが3回終わることと、②「大臣」を攻撃することで「行動不能」にすることです。

一方、「大臣陣営」がゲームに勝つ条件は、①「姫」と「旅人」の両方を指名することによって「公開」させることと、②「姫」を攻撃することで「行動不能」にすることです。

このように、「他の人と勝利条件が違う」という体験も子どもたちにとっては新奇なものだったのではないかと思います。

また、アクション「質問」に対する答え方が役職ごとに異なります。

例えば、「姫」が「質問」で「そこにいるのは何者か?」と尋ねられた時には、質問に対して無言を貫くのですが、「兵士」「僧侶」は「やあ、ご同輩!」、「大臣」は「バカもん、ワシは大臣じゃ!」と答える必要があります。

この答え方の違いが、推理の助けをし、そして今回のレッスンではちょっとしたドラマを生みました。

講師のルール説明では、実際に子どもたちに役職カードと行動順カードを配り、1つ1つのアクションを確認しながら進めました。本番のプレイでは、役職カードを配りなおしたとはいえ、子どもたちは配られた役職を見て、実際にプレイしたつもりになってアレやコレやと考えていたようでした。

2、シークレットムーンをプレイ!(1回目)

さて、ルール説明が終わり、さっそく1回目のプレイを開始しました。

シークレットムーンでは、開始直後に全員が目を閉じ、「姫」のカードを受け取ったプレイヤーと「旅人」のカードを受け取ったプレイヤーだけが目を開けてお互いを確認しあう時間をとります。

なんと今回、「姫」「旅人」になったのは、1年生の男の子のコンビでした!さて、うまくゲーム内で立ち回ることができたでしょうか?

ゲームは、役職カードとは別に配られた行動順カードの順番に、1から順にアクションをして進行していきます。

最初は子どもたちも戸惑いがあったようで、7つあるアクションの中からどれを選んだらいいかわからなかったようでした。

「じゃあ、「観察」で」

初めの順番の子どもが「観察」(他の人の役職カードを見る)をすると、続けて同じように何人かの子どもが「観察」を行いました。

実はコレは、初めのうちは割と「当たり」の行動で、コレにより最初の何もわからない状態から少しずつ情報を集めていくことができるようになっています。

そうしているうちに、「じゃあ、こっちもやってみよう!」ということで、「質問」(「そこにいるのは何者か?」と尋ねる)をやってみる子どもも現れ始めました。いい感じに子どもたちがそれぞれ情報を集めていっているように思いました。

ところが、その後も「観察」「質問」のアクションばかりをする子どもが続き、あっという間に2ラウンド、3ラウンドと終わってしまいました。

結果として、「姫陣営」だった1年生2人のコンビが勝ったわけですが、なんとなく釈然としない1回目のプレイとなりました。

3、シークレットムーンで論理的思考を使う

先に書きましたが、子どもたちは散発的に情報を集めたものの、それをどのように統合して、アクションに生かすかということができていない様子でした。

そこで、シークレットムーンにおいて論理的に考える方法として、集めた情報をどういうふうに活用できるか、ちょっとしたケーススタディも交えて子どもたちに3つのTipsを紹介しました。

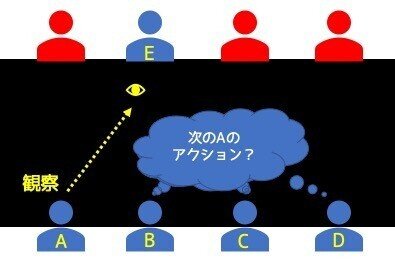

Tips1:観察チップを元に次のアクションを計画する

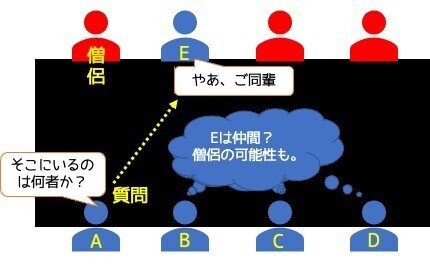

(図では、赤が姫陣営、青が大臣陣営を表しています)

例えば、上の図のようにAが同じ「大臣陣営」のEを観察したとします。Aが観察したことは他のプレイヤーも周知の事実なので、次のラウンドでAがEに対してどのようなアクションを起こすか?ということが陣営を示す重要なヒントになります。

AがEに何もアクションを行わない場合や「かばう/隠れる」(対象のプレイヤーが攻撃されたり、質問されたりするのを防ぐ)などのアクションを行なった場合は、B〜Dまでの人に「AとEは同じ陣営である」ことを伝えることになります。

この論理には少し抜けがあって、まだ実はB〜Dの人たちにとっては「AとEが共に姫陣営である」という可能性が残されているのですが、「誰が誰を観察して、その結果、その誰かがどのように行動したか?」という情報を整理して使うという方法を子どもたちに伝えました。

Tips2:「質問」に対する回答を利用する。ただし「僧侶」に注意!

AがEに対して、「質問」を行って、上のような回答を得ました。ここで、通常であればB〜Dは自分たちと同じ陣営であると思っても良いのですが、「僧侶」の存在が、そのような結論を導くことを邪魔しています。

確実に自分たちの陣営と同じであると解るためにはやはり「観察」で正体をみる必要があります。Tips1と組み合わせれば、さらに良いですね。

逆に言えば、「僧侶」はその立場を利用して、Aも含めた相手陣営を撹乱することができます。

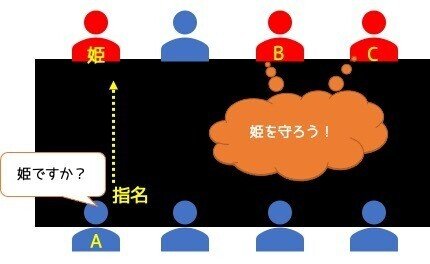

Tips3:「指名」の直後のアクションに気をつけよう!

Tips1やTips2を利用して、Aの正体を突き止め、「指名」することで姫を公開することができました。

ここで困ったのは、残りの姫陣営です。ここでBとCはどんなアクションを取れば良いでしょうか?

可能性としては、「姫」を「かばう」ということができますが、「旅人」があからさまに行動してしまうと、「姫」「旅人」が公開されてしまい陣営の負けになってしまいます。

もうお分かりですね。こういう時は「僧侶」に頑張ってもらいましょう!

逆に、A以外の大臣陣営が次にすべきことも明白です。とにかく「姫」を攻撃すればいいのです!(ただし、「兵士」は攻撃できないので注意!)

もちろん、どちらの陣営についても、それぞれの次のアクションがうまくいくかどうかは手番順カードのめぐりにもよりますが、具体例で説明することで、正体がわからない中でも連携を取ることで陣営を勝たせることができることを学びました。

4、シークレットムーンをプレイ!(2回目〜)

いくつかのTipsを学んでいざプレイです!

時間の許す限りプレイをしようとしていましたので、全部で4回のプレイをすることができました。

子どもたちのプレイの様子ですが、1回目と少し違ったのは、「観察」で他の子どものカードを見た後で、「ああ、なるほどね」と言ったり、自分なりに仮説を立てたりして、次のアクションを考えていたことです。

少しずつ、「妨害」や「かばう/隠れる」、「指名」といった少し全体に対する影響力が強いアクションも取ることができるようになりました。

写真は3回目のプレイの様子で、女の子2人が「姫」「旅人」になり、お互いに正体を確認をしあっている場面です。

この3回目のプレイでは、ちょっとしたドラマ、ハプニングが起こりました。

3年生の男の子に順番が回ってきた時のことです。少しずつみんながゲームに慣れてきて、Tipsも知り、「観察」以外の選択肢の中から、いざ、という気持ちだっただろうと思います。

正面に座っていた男の子に、「質問」をしました。

「そこにいるのは何者か?」

「バカもん!ワシは大臣じゃ!」

3年生の男の子、思わず「あー(やってしまった)」という声を漏らしてしまいました。

そう、男の子は「大臣」陣営の「兵士」だったのです。自分の味方の正体を不意に暴いてしまったというわけです。

もちろん、コレが決定的な失策というわけではありません。なぜなら他の人からしてみれば、「大臣」は明らかになったものの、3年生の男の子の正体がバレたわけではありませんし、誰か他の「大臣」陣営の人が「かばう」ことで「大臣」の行動不能を防ぐことができるのですから。

とはいえ、この時は運が悪かった。女の子コンビがすぐ次の順番、そしてさらにその次の順番でした。1人の女の子が、「指名」で大臣を公開させ、もう1人の女の子が「攻撃」して、ジ・エンド。

あえなく3年生の男の子が属していた「大臣」陣営の負けとなってしまいました。

この後のこと。3年生の男の子はやっぱり自分のアクションが負けに繋がってしまったことはよくわかっていたのですが、それを引きずることはなくて、次のゲームではまた気持ちを新たに取り組めていました。(良かった!)

5、シークレットムーンをプレイした感想

今回はプレイの中で特にどんなところに工夫したか尋ねてみました。

・「観察」「質問」をうまくした

・自分が「観察」「質問」されないように工夫した

・「姫」と「旅人」で協力した

講師が見ていた感想としては、思った以上に「論理的に考える」という体験ができていた子どもが多かったように思います。

例えば、あの人が「指名」で正体が明らかになったから、じゃあ次はどうすればいいか?ということや、「観察」をされたあの人が何もされないということは・・・?ということを考えてアクションを取っている子がいました。

もちろん、みんながみんなというわけではないと思いますが、決められたアクションを繰り返す中でなんとなくどういうアクションが、場面に適したものであるかを掴んでいったのではないかと。

子どもたちにとっての初めての、本格的な正体隠匿系ゲーム、どうなることかと思いましたが、「このゲームでは、会話はできません」というお約束もしっかり守れて、しっかり成り立っていました。今後はこういった型のゲームをさらに取り入れられると思いました。

次回予告

ここまで4ヶ月にわたり、子どもたちと月ごとのテーマに合わせてゲームをプレイしてきました。

ここまでが、サイコロ塾の謳い文句である、「ルールを学び、ルールを創造する」の前半部分だとすると、次回からはいよいよ後半戦、「ルールを創造する」フェーズに入っていきます。

大きくは「ゲームを使って」学ぶフェーズから、「ゲームを作って」学ぶフェーズになります。

サイコロ塾としても挑戦的な試みになります。

子どもたちと模索しながら進めていこうと思います!

次回のレポートも良かったらぜひご覧ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?