夏休み親子ボードゲームジャム2021in福岡(1日目)を実施しました!

長く念願だったボードゲームジャムをこの夏福岡で実施することができました!このnoteから続けて3回に渡って、今回実施したボードゲームジャムの様子を報告したいと思います。

ボードゲームジャムについての過去記事はこちら

こうしてみると、「ボードゲームジャムをしたい!」と思い立ってから約1年半がかかってしまいましたが、なんとなく「どんなボードゲームジャムにしたいか?」については達成できていたのかなと思います。

それでは、1日目の様子をご覧ください。

ボードゲームジャムin福岡の概要

元々のゲームジャム(デジタルゲームを作るジャムセッション)では、48時間ぶっ通しでゲーム制作を行うのですが、現在の状況や参加者の申し込みハードルを下げるため、今回は2日間(半日+約1日)に分けてゲームジャムを実施しました。

募集にあたっては、以下の図のようなフライヤーを作成し、知人を中心に声かけをしていただいたところ、全部で13組の親子から申し込みをいただきました。元々12組、各3組の親子で4グループを想定していたところ、予想外に早くから反響をいただき、定員いっぱいでの実施となりました。

最終的には、当日のキャンセルなどもあったのですが、わいわいと賑やかな会となりました。

この日は、13時から開始ということで12時30分過ぎから少しずつ親子に集まりいただきました。(感染症対策もしっかり)

テーブルには、今回交流のために遊んでもらうボードゲームを並べました。なかなかよく厳選されたラインナップだと思います。

1日目は13時からの約3時間ほどですが、大きく2つの目的を持って活動を実施しました。

・2日目のボードゲーム制作に向けて、保護者の方に「ボードゲームデザイン」の知識やワークショップ中の子どもへの関わりについて伝えること

・参加親子同士が顔見知りになることで、2日目のチームビルディングをスムーズにすること

それぞれについて、報告を交えながら書いていきます。

保護者向けのレッスンについて

レッスンというとちょっと大袈裟になってしまうのですが、2日目のボードゲーム制作を行うにあたって、保護者のみなさんに知っておいていただきたいことを説明しました。

説明した内容は、「創造性について」と「ゲームデザインについて」の2つです。以下、実際に使用したスライドを載せながら説明していきます。

まずは、「創造性」についてお話をしました。どうしてこのゲームジャムというワークショップにおいて「創造性」に注目しているのか?「創造性」とは何か?というお話を始めにしました。

創造性という言葉はとても身近な単語ですし、色々なところでその重要性について耳にすることも多くなってきていますので、保護者の方にもそういった部分についてはわかりやすかったかなと思います。

一般的な創造性の定義を紹介し、次に特にこのゲームジャムで注目しているところについて話します。

創造性という言葉について話す時、多くの人は上の図でいうとBig-Cまたはlittle-cについて言及するのではないかと思います。前者は、社会を変えるような発明や発見、その偉業を達成した発明家や科学者、芸術家などについて語る際の創造性です。一方後者は、私たちが日々の暮らしの中で発揮する創造性を指します。

僕は、その2つにさらに2つの創造性を加えた4Cモデルという創造性のモデルに注目しています。ここでは、Pro-cに関する説明は省かさせてもらいますが、特にmini-c創造性に注目しています。mini-cは、「経験や活動、そして事象に対して個人的に意味のある新しい解釈をすること」を指します。それは、先の図にあったような「独創性」や「適切性」は必ずしも必要とされないとされています。とはいえ、その後に続くlittle-cやBig-Cの源泉であると考えられています。

そして、このようなmini-c創造性を育むためには周りの人たちの関わりも含めた環境の要因が重要です。

その環境としてゲームジャムワークショップが適切であるということを伝え、さらに保護者の皆さんにはゲームジャムワークショップの中では、このmini-cが子どもたちの中にたくさん生まれるように関わりをしてもらいたいということをお伝えしました。

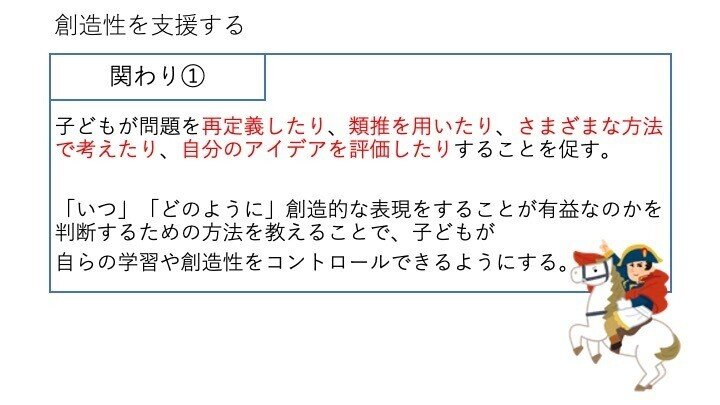

もちろん、ゲームジャムワークショップの「場」としての、子どもたちの創造性を高める工夫もあるのですが、子どもたちのmini-cの発現には周囲の人たちの関わりが重要です。そこで具体的な関わり方の方法としていくつかを紹介しています。

次に、「ゲームデザイン」についての説明に入りました。保護者の皆さんは、ボードゲームで遊んだこともほとんどなく、ましてボードゲームのデザインをしたことなんておそらくない方だったと思います。

そこで、具体的な方法論として、これまで「び場のゲームデザインワークショップ」や「サイコロ塾のレッスン」のなかで、子どもたちと実際に行ってきたボードゲームデザインの手法について事例を交えながら紹介しました。

1つ目は、「フレームワークをつかって作る」方法です。別のスライドで、ゲームデザインにおいて実際にどんな項目を考える必要があるかということを示しながら説明をしました。

2つ目は、「既存のゲームを改造して作る」方法です。こちらも、実際に子どもたちが行った経緯を紹介しながら説明しました。

どちらも詳しくは先にあげたnoteのリンク先をご覧いただければ、どういったものかわかっていただけると思います。

正直言いますと、ゲームデザインの型を説明したからといって、すぐに保護者のみなさんがゲーム作りに取り組めるかというと、なかなか難しいのではないかと思っていました。実際、最初の1つを作って初めて「なんとなくできる」「やってみればできる」という実感を持つことができるのではないかと思うので、伝えられることは伝えたと思うのですが、不安ではありました。とはいえ、ゲームジャム全体の目的を「子どもの創造性を育む」ことにおいていたため、(自身も含めて)保護者の皆さんに気負いすぎないようにということをお伝えしました(ファシリテーターもいますしね!)。

ゲームプレイの様子

保護者の皆さんにレッスンをしている間、子どもたちはというと、ファシリテーターを中心に早速いろいろなボードゲームをプレイしていました。

「ウミガメの島」をプレイしているところですね!ウミガメの島はすごろくがベースのゲームなので、子どもたちの理解が早く大人数にも対応していて、ゲーム中に盛り上がりが何度も生まれる良いゲームですね。こういう会でうってつけです。

こちらは「ハゲタカのえじき」をプレイしています。「ボードゲームって何?」という人たちに最初に提案するゲームとしてハゲタカのえじきは本当に優秀だと思います。個人的に大人数なら「ハゲタカのえじき」、2人なら「クアルトかガイスター」というくらいには重宝しています。プレイしていくと、なんとなくそのプレイヤーの人となりが見えてくるのも良いですね。

みんな真剣な目をしています。こんな表情が見れるのもボードゲームの良いところ。年齢、性別、国籍関係なく1つのルールに従ってみんなで成り立たせていく営みってすごくいいと思いませんか?

別のテーブルでは、説明会を終えて保護者の皆さん同士でもゲームをプレイしました。

こちらでプレイしたのは「ニムト」です。「ハゲタカのえじき」と同じくらい、ボードゲーム初心者の方を惹きつける魅力を持ったゲームです。「マイナス点になる牛を引き取る」という行為がプレイヤーをこうも熱狂させるというのを保護者の方のプレイの様子から感じることができました。うまく切り抜けた方には拍手喝采が起こっていましたよ。

こちらのテーブルでは、お子さんも一緒になって「お邪魔もの」が遊ばれていました。人狼のようないわゆる正体隠匿系(自分の正体を隠してゲームをプレイする)のゲームです。ゲーム中の脱落がなく、それぞれの立場のプレイヤーの目的がはっきりしているので、ゲームの雰囲気も合間ってプレイしやすいゲームです。ちょうど僕の世代だと「水道管ゲーム」というカードゲームがあって、それにも似ていますし保護者の皆さんも入っていきやすかったのではないでしょうか。最後に正体を明かすところで皆さんから驚嘆の声が上がっていましたよ。

他にもそこかしこでいろいろなゲームがプレイされ、笑い声や歓声が上がっていました。ご時世がらこのような機会を作ることには慎重にならざるを得ないのですが、(ボードゲームジャムの1日目としての位置づけではなくとも)またこういった機会を作ることができたら良いなと心から思いました。

2日目に向けた発表

気づけばあっという間に予定の3時間が過ぎて、最後に終わりの会をしました。終わりの会では、2日目のボードゲーム制作に向けて、今回のボードゲームジャムのテーマの発表を行いました。

今回のボードゲームジャムでは、「新しい家事」というゲーム制作のテーマを設定しました。ゲームジャム全般において、テーマを設定することは一般的なことです。例えば、2018年から毎年行われているシリアスボードゲームジャムでは2019年のテーマとして「No One Eats Alone(独りで食べてる人なんていない)」ということを掲げてゲーム作りを行なっています。

ゲームジャムという形をとる以上、今回のワークショップでもテーマの設定は不可欠であると考えていました。運営側のディスカッションでは他にも子どもたちに身近なテーマが出されましたが、最終的に上にあげた「新しい家事」ということに決定しました。

これは、「家事」という一般的に子どもたちが多くを担うことのない事象について、保護者と一緒に考えてもらう機会を設定することによって、子どもたちにとっての新しい解釈や発見を生み出して欲しいという、mini-cの発現に向けた仕掛けです。保護者の方とコミュニケーションをするからこそ、また、自分の家庭とは異なる他の家庭の親子とコミュニケーションするからこそ、1人の子どもに新しい解釈や発見が生まれるのではないかと考えたからです。

また、「新しい」とつけたことによって、既存の枠組みに囚われず「家事」という概念を捉え直して表現してほしいということも込めています。実際、子どもたちの制作したゲームの中には独創的で新規性の高い「家事」が登場していました(この後のnoteにてご紹介)。

さて、テーマの発表を行っていよいよ親子のゲーム作りに対するモチベーションがふつふつと湧いてきたかな?と思うところで1日目は終了です。

会場の関係で、少し暑い中での開催になりましたが、たくさんの保護者の皆さんとお話ができたり、子どもたち同士がゲームを通して交流をした素敵な時間になったと思います。次の2日目まで約2週間、子どもたち、保護者のみなさんがどんなことを考えて当日を迎えるか楽しみですね!

2日目の様子はこちらから!

https://note.com/saikorojuku/n/na552f06825ba

それでは、2日目の報告もお楽しみに!

(いい写真がいっぱいなので、最後に載せておきます)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?