サイコロ塾レッスンレポート:ウェーブレングス編

こんにちは。もう6月に入ってしまいましたが、5月の2回目のサイコロ塾「自分と相手のことを知ろう」というテーマでのレッスンを行いましたので、報告します。

5月2回目に取り上げたゲームは「ウェーブレングス」です。

このゲームは、隠された得点ゾーンを表す言葉を伝えることによって、チームの他の人にそのゾーンに目盛を動かしてもらうゲームです。

ヒントの出し方は、「良いー悪い」や「熱いー冷たい」などの形容詞対について、自分の感覚で特定の言葉を言う、というものです。ヒントを出す方、ヒントを聞いて回答する方のどちらにも「感覚をすり合わせる」という独特の体験が必要になってきます。

子どもたちとのプレイでは、なるほど出題者の為人を感じ取って回答したんだね、と思うような面白いシーンが見られました。

それでは、今回のレポートスタートです!

1、ウェーブレングスのルール

今回のレポートも簡単にゲームの説明をしていきます。

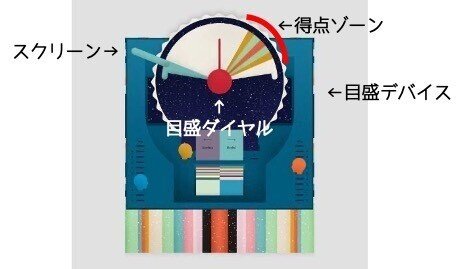

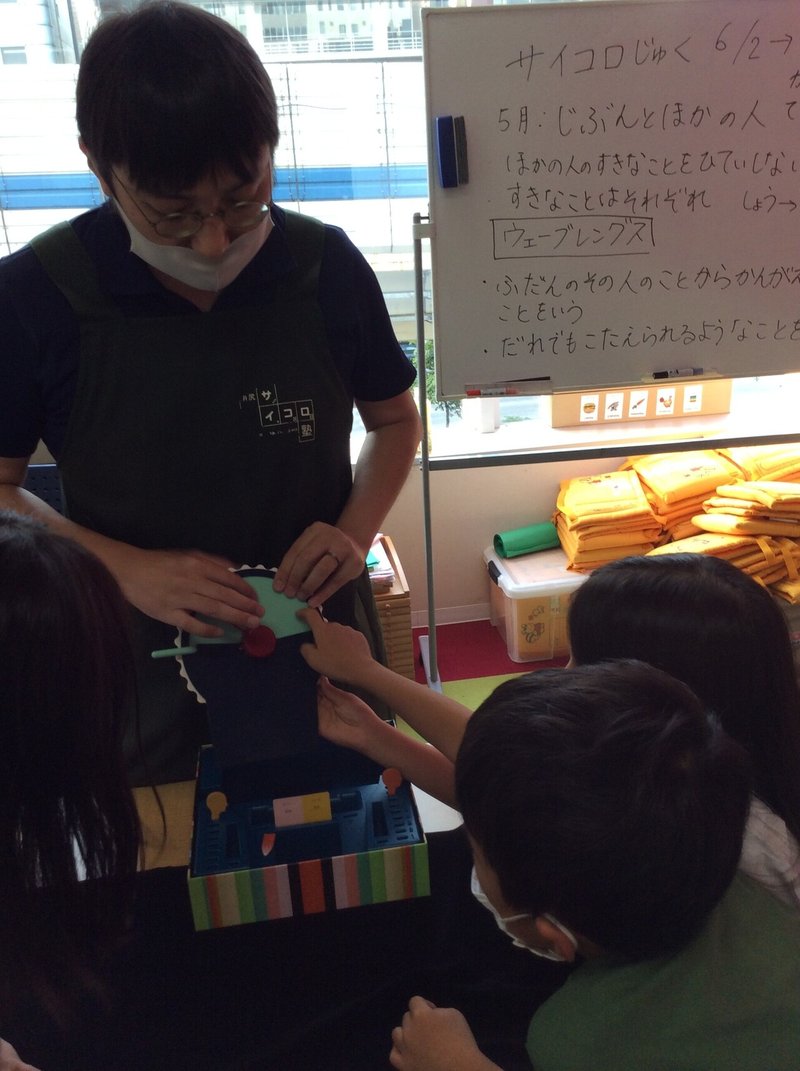

このゲームはチームで協力して相手のチームと対戦するゲームです。チームに分かれたのち、出題者を1名決めます。出題者は「目盛デバイス」を受け取ります。

目盛デバイスは出題者に渡された時点では、スクリーンで得点ゾーンが見えないようになっています。外側にあるホイールを適当に回転させたあと、出題者がスクリーンを開け、こっそりと今回の得点ゾーンがどこにあるかを確認します。

確認後、またスクリーンを閉じ、チームの他の人に目盛ダイヤルを先ほど見た得点ゾーンに合わせてもらえるようにヒントを出します。

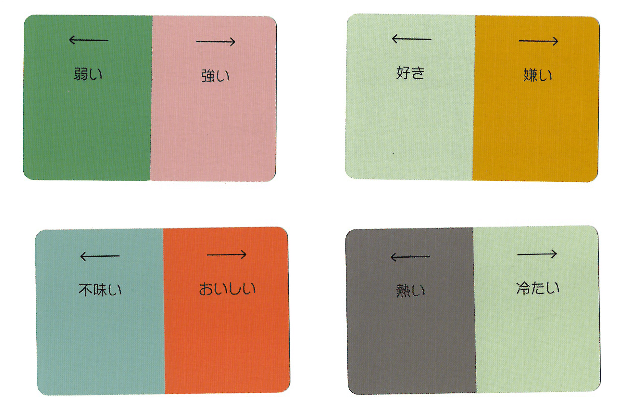

この時、波長カードというものが同時にみんなに公表されています。

波長カードには形容詞対が書かれていて、この左右の位置が目盛デバイスの上半分の円の位置と対応しています。この円上に目盛があり、例えば、「弱い-強い」という波長カードの時は、デバイス上の円の左端が「最も弱い」、右端が「最も強い」ということを表します。

そのどこかに得点ゾーンがあり、得点ゾーンに該当するような適切な言葉をヒントとして出すことが出題者のすることになります。

チームの他の人は、出題者のヒントを元に目盛を動かし、得点ゾーンを探ります。対する相手チームは何をするかというと、出題者チームの仲間が特定した(予想した)目盛の位置に対して、得点ゾーンの中心(4点得られる場所)が左側にあるか、それとも右側にあるかを予想します。

お互いのチームの予想が終わったら、出題者がスクリーンを開けて答え合わせ、ドキドキの瞬間ですね。

お互いに目盛の場所に応じた点を得て、どちらかのチームが10点を達成したら終わりというゲームです。

2、ウェーブレングスにおける学び

ウェーブレングスで子どもたちに感じてもらいたかったのは、言葉に対して持っているそれぞれのイメージが人によって異なる、ということでした。

もともとある特定の対象を形容詞対で評価していく方法にSD法(Semantic Differential Method)という心理学で使われていたものがありますが、このゲームはこのアイデアをゲームのシステムとして使ったものだと思われます。

SD法でもたくさんの形容詞対が使われ、それらは評価性・力量性・活動性という3つに大別されます。ここではそれについては詳しく書きませんが、ウェーブレングスの波長カードにも、「熱いー寒い」のようなある程度客観的な情報を元に判断がつけられるようなものもあれば、「好きー嫌い」や「良いー悪い」のように、個人の感覚や価値観が大きく反映されるものがあります。

こうした形容詞対の違いによって、出題者からしてみれば「チームのみんなはきっとこう感じてくれるはず」という言葉をヒントとして出し、同じチームの仲間は「あの人ならきっとこういう感じ方をしているはず」というところに微妙なずれが生じてきます。

大切なのは、波長カードで問われている形容詞対が「個人の感覚や価値観を大きく反映するものかどうか」を判断して、出題者・回答者がともに相手のことを慮って予想をしていくことかなと思います。

そして、この過程を通じてゲームをプレイした子どもたち同士がお互いの感覚や価値観を知っていくことができる、というのがウェーブレングスをプレイする大きな目的でした。

3、ウェーブレングスをプレイ!

それでは、実際の子どもたちのプレイの様子を見ていきます。特に印象深かった2つの場面を報告します。

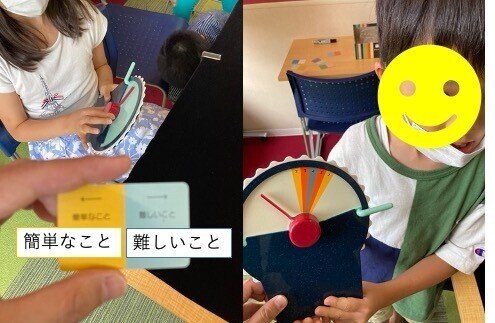

1つ目の場面は、写真の左の女の子が出題者になった時のことです。今回の波長カードは、「レアーよくある」というものでした。前段の説明でいうと、どちらかというと客観的な情報をもとに周りの子どもたちが判断できそうな形容詞対かな?と自分は思っていました。さて、女の子はなんとヒントを出したかというと・・・

「テストで0点を取ること」

なるほど、得点ゾーンがどちらかというと中心より若干「レア」寄りに設定されていたため上のようなことをヒントとして出しました。

ところがここで出題者の女の子にとって予想外のことが起こります。それは、チームの仲間が今回の波長カードのお題を「個人の感覚や価値観を大きく反映するもの」として捉えたことに理由があります。

「○○さん(女の子の名前)にとって、テストで0点を取ることは本当に全然、滅多にないことだと思うから・・・」

そう話し合いが行われた結果、チームの仲間は目盛を極端に「レア」寄りの場所、なんだったら端の位置に動かしました。

もちろん、正解は異なっていたのでした。

この場面、何が興味深いかというと子どもたちが出題者の価値観に寄り添って回答を考えていたことにあります。客観的な情報を元にではなく、出題者だったらきっとこうだろう、という予想を立てていることが素晴らしくないですか!

出題者的にはうまいヒントを出すことに失敗してしまい、点数も0点になってしまったのですが、女の子にとっては「自分がこういうふうに見られている」ということを知るきっかけになりました。

子どもたち同士が予想の理由に子どもの為人を根拠として取り入れ、ファシリテーターである自分の予想も超えていったことが嬉しく、子どもたちの「自分と他の人を知る」という学びも進んだように思いました。

2つ目の場面も、1つ目の場面と構造としてはよく似ています。今回の波長カードには「簡単なことー難しいこと」と書かれています。これは、「客観的な情報を元に」するか、それとも「個人の感覚や価値観を反映したもの」のどちらともつかない微妙なお題だと思います。さて、どうだったかというと・・・

出題者である右の男の子は、「図工」というヒントを出しました。中心より右側に得点ゾーンがあるので、男の子は「図工」を「やや難しい」ものとして捉えてヒントを出したのかなと思われます。(ここに関しては客観的とも主観的な感覚・価値観とも言いづらいですね)

ところが、チームの仲間の予想は斜めに進んでしまいます。それはなぜかというと、この男の子、実は普段の学童でよく工作や絵を描くなどをおこなっていて、その様子をチームの仲間が目にしていたからです。

そのような姿を目にしていたからこそ、チームの仲間は「△△くんにとっては、図工はお手の物、簡単に違いない」という予想を立てました。その子の目線から、その子の立場に立って判断していて素晴らしかったのですが、実際の目盛の位置は異なっていた、という。

男の子に話を聞いてみると、「好きでよくやっているけれど、難しい」ということでした。子どもたちにとってみれば、「難しいけれど好き」ということがあるということを知れたとっても良い体験になったように思います。

4、ウェーブレングスの感想

最後にウェーブレングスについて、どうすればうまく予想できるかということや素朴に思ったことなどを子どもたちに聞いてみたので書いておきます。

・(回答者は)出題者がどういうふうに感じているかを考えないといけない

・人によって言葉の感じ方が違う

・高学年ほど、言葉の裏をよく考える(裏目に出ることもあった)

・相手のことを知っているとわかることもある

・普段のその人のことから考えられることを予想できる

・出題者は誰でも答えられるような言葉をヒントとして使う

これらの感想を聞いて、「客観的な情報に基づいて」ということと「個人の感覚・価値観に基づいて」ということを子どもたちなりの感じ方で感じてくれたのかなと思いました。

次回予告

6月からはルール読みを次の段階にレベルアップしていきます。またプレイするゲームも、4、5月は年度の初めということでコミュニケーション寄りのゲームが多かったのですが、少し戦略的思考が必要になるゲームを取り扱っていきます。

次回は自分も大好きなゲーム「宝石の煌き」を取り上げます。

自分たちでルールを読み解いてゲームを成立させ、このゲームの奥深さを味わって好きになってもらえたら嬉しいなと思います。

それでは次回のレポートもお楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?