ボードゲーム制作プロジェクト:PR・マーケティング編①タイトル、セールスメッセージを考えよう!

こんにちは!

2021年10月から第二期が始まったボードゲーム制作プロジェクト、後半戦の第2回のワークショップを実施しましたので報告します。

今回のテーマは、PR・マーケティング編です。

前回アートワークの方向性や具体的なイラストを決めていき、いよいよ売るために重要な行程を子どもたちと一緒に考えていきます。前回の様子は、こちらのnoteをご覧ください!

今回は、山里さん中心にワークショップを組み立ててもらい、子どもたちと「ゲームタイトル」と「セールスメッセージ」の作成にチャレンジしました。

それでは、その様子をご覧ください!

1、マーケティングってなんだろう?

これは自身がボードゲームを作る制作者としての体験でもあるのですが、今「モノが売れる」というとき、そのモノ自体のクオリティを高く保つことは言わずもがな、「誰に」「どうやって」届けるかがすごく重要だと感じています。

なんとなく漠然と、そういったことが「マーケティング」という理解なのですが、なにぶん触れてこなかった分野、今回は企業でマーケティングにも携わっていた山里さんに一肌脱いでもらい、ワークショップを組み立ててもらいました。

講義の中では、飲料(コーラやお茶など)の例を出して、それがみんなの手元に届くまでにどんなプロセスがあるかを図を使って説明したり、クイズをしたりしました。考えてみると、たぶん「社会」の授業でこういう話聞いたはずなんですがすっかり忘れてしまってたり、その当時は重要視していなかったりしていたのかもと思いました。

自分がその何処かに関わる段になって初めて重要性を実感するものですね。

上の質問に、「google」や「meta」などの企業がすぐに出てくるのがすごいなと感心しました。続けて山里さんから簡潔に「マーケティング」の意味について説明をしていただきました。

マーケティングは、「サービスや商品のもつ真の価値を分析し、それを必要とするお客さんとマッチングさせること」。

そして、その手段として以下に書いてあることをする、というわけですね!

なるほどなるほど。先に書いた、僕が思っていた「マーケティング」も大きく外れてはなかったようです。

それでは、「マーケティング」の初めの一歩として、このプロジェクトで子どもたちができることってなんでしょうか?

2、ゲームタイトルを考えよう!

ゲーム制作プロジェクトとして、子どもたちに体験してもらう最初のマーケティング活動として設定したのは、ズバリ「ゲームタイトル決め」です。

先に山里さんが説明してくれたように、マーケティングの肝は、「サービスや商品のもつ真の価値を分析し、それを必要とするお客さんとマッチングさせること」でした。

子どもたちの作ったボードゲームと、それをまだ知らない人たち=将来購入してくれるかもしれない人たちとの最初の接点は、ゲームの見た目などいくつかありますがゲームタイトルも間違いなく重要な1つとしてあげられます。

「モノの名前」の大切さについて、ちょっとしたクイズを踏まえながら子どもたちに紹介してくれました。

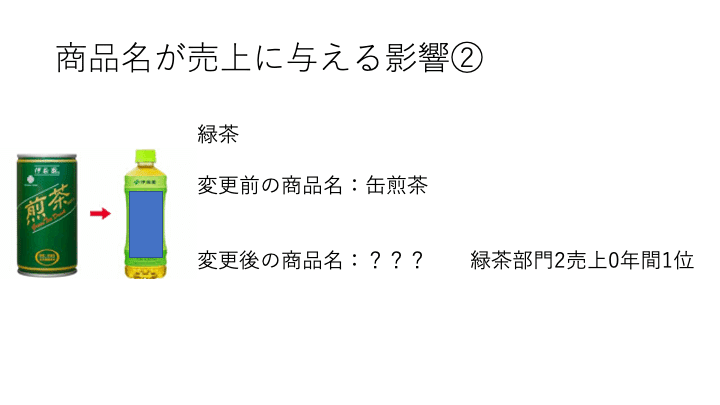

名前って本当に重要ですよね?「缶煎茶」が売り出された当時、お茶をわざわざ買うという文化がそもそもなかったということもあったそうですが、「おーい、お茶」に商品名を変更してからは、お茶がグッと身近になり売り上げが爆上がりしたというのは有名な話です。

続けて、商品名を考える際のポイントを整理して伝えていただきました。

読みやすい!

他の商品より印象が残りやすい!

特徴がわかりやすい!

使い方や使うシーンがわかりやすい!

ふむふむ。確かに「おーい、お茶」の例で言うと、元の煎茶の煎(せん)って漢字はちょっと読みにくいですもんね。「おーい」という呼びかけ調の名前は、それが必要とされるシーンがすぐ浮かびます。そして、間違いなく、紛れもなく「お茶」。「お茶」ということがストレートに伝わってきます。なるほど!

こういった例を踏まえて、子どもたちに具体的に自分たちの作ったボードゲームのタイトルを考えてもらうワークをしてもらいました。

ここからは、「動画配信ゲーム」チームと「協力ゲーム」チームに分かれてワークを進めましたので、僕がついた「動画配信ゲーム」チームのタイトル決めの様子を報告します。

まずは、元々のコンセプトを確認します。

最初は以下のようなコンセプトから制作が始まったのでした。

「お金持ちになりたい人向けのゲームです。お金持ちになりたい人は幸せ者になりたいと思っています。だから、お金をいっぱい使う体験をできるゲームを作ります。」

そういえばそうだった!と子どもたちから声が上がるとともに、今少し違ってきていることを確認しながら、まずは改めて自分たちの作ったゲームを端的に表してみます。

「動画配信者になって動画を出して再生数を稼ぐゲーム」

以前掲げていたコンセプトよりは焦点がはっきりとした感じですね。これを元にキーワードをたくさん挙げてもらいました。以前コンセプト作りの際にも使用したマンダラートをまた使います。(便利!)

そして、キーワードを捻出していきました。最後は、ちょっとゴリ押しですが、キーワード同士を組み合わせ、先にあげた良いタイトル付けのポイントを気にしながら名前を決めました!(大切なポイントなので再掲↓)

読みやすい!

他の商品より印象が残りやすい!

特徴がわかりやすい!

使い方や使うシーンがわかりやすい!

さて、チラッとどの名前になったかが画像に写っていますが確認できますでしょうか?明言はあえてしないですが、「子どもたちが作った」ということや、「ゲームの中で何をするか?(目的)」がわかるタイトルが選ばれたかな?と思います。何より、このタイトルを候補として出した時に「それいい!」と子どもたちが声をあげたので、たぶん同年代の多くの子どもたちに刺さりやすいタイトルなのかもしれない、と思います(笑)。

3、セールスメッセージを作ってみよう!

さて、ワークショップの後半には、セールスメッセージを考えるということを子どもたちとチャレンジしてみました。

セールスメッセージ・・・はて?

ここは再度山里さんに力を借り、講義をしてもらいました。

まずは、マーケティングライティングの説明を受けます。

マーケティングを成功させるために、「真の価値」を表現すること、さらに具体的には、「相手(=消費者)のハッピー」と「自分(=価値の提供者)のハッピー」とが重なる部分=共感の部分を言葉にすることだと理解しました。

そして、そのための方法として、「Empathy Chart ®️」というシートを使ってメッセージ作りをしました。(Empathy Chart®️は、株式会社studio-K様が自社サイトで無料配布しているライティングのためのツールです)

具体的には、「自分たちの作ったゲームについて、友達、家族に「えっ?これなに?面白そう」「もうちょっと内容を教えて!」という発言をしてもらう」ためのメッセージを作ることを目的としました。

ワークでは、実際に身近なお友達を想定して、その子だったらどんな「ネガティブなセリフ」を言うだろうか?とか、その背景にはどんなネガティブな気持ちがあるだろうか?など具体的に考えながら、ではそれに対して、ゲームのどんな価値を伝えることで「共感」に繋がるメッセージが作れるかを子どもたちに考えてもらいました。

最後に、実際にロールプレイを子どもたちにしてもらって、メッセージの有用性を確認してもらうなどしました。また、キャッチコピーになるような文言も生まれてきたようでした。

次回予告

今回は、「PR・マーケティング編」として、ゲームタイトルを決めたり、セールスメッセージを作ったりする活動を子どもたちとしてきました。2月には子どもたちが実際に試遊会で、知らない人を相手に自分たちのゲームを紹介して遊んでもらう、という機会を設定する予定です。

今回の活動を通して、子どもたちが「試遊会はドキドキするけど、少し楽しみになった」と言っていたのが一番大きな収穫ですね!

正直、エンパシーチャートを使ったメッセージ作りは、もう少し突っ込んでできるところかなと思いますので、次回以降も引き続き実施する予定です。子どもたちには、ちょっとした宿題(おうちの人に自分たちの作ったボードゲームに興味を持ってもらうためのメッセージ作り)を出しましたしね。

次回は、「ボードゲームを説明する」いわゆるインストについて、子どもたちと一緒に考えていく予定です。

それでは、次回もどうぞお楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?