サイコロ塾レッスンレポート:ボードゲームのインスト原稿を書こう!編

こんにちは!

前回のレッスンでは、子どもたちが自分たちで考えた「ゴルフ」と「ドンキー」の2つのオリジナルゲームについて、採用したアイデアを含めたゲームのルール説明書を書いてみることにチャレンジしました。

ボードゲームのルールがどのような構成要素からできていて、どんなことを説明することができればゲームとして成立するのか、ということを考えながら、ワークシートを埋めていきました。「ゴルフ」チームの方は、ゲームの終わりと勝ち方が前回の段階では決めきれていなかったので、今回はそこからスタートです。

さて、今回はボードゲームのインストのための原稿(シナリオ)を書くことにチャレンジしました。いよいよ来週、子どもたちに自分たちの作成したオリジナルゲームを紹介してもらう会となります。そこに向けての活動をレッスンで行いました。

それではレッスンレポートスタートです!

1、インストってなんだ??

そもそも「インスト」という言葉、ボードゲームをしない人にとっては耳慣れない単語ですし、いわんや子どもたちをやです。そこで、「ゲームのルール説明書」とどこが違うのか、何をするのかということを含めて子どもたちに話していきました。

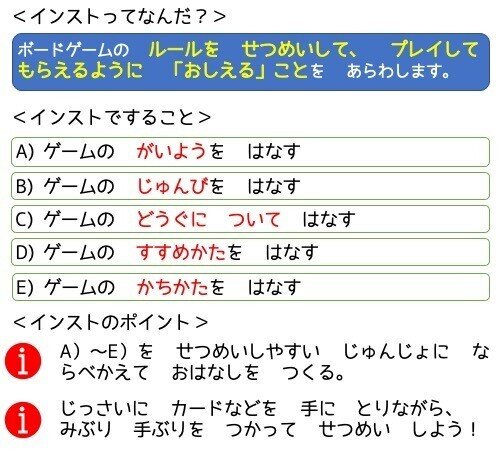

最初に「インスト」の定義から。ここでは、インストが「インストラクション」「インストラクター」など子どもたちにやや耳馴染みのある言葉から派生した単語であることを話しつつ、<1>ルールを説明すること、<2>プレイしてもらえるようにすることという2つの内容が子どもたちに伝えるように定義をしてみました。

もしインストの定義が<1>ルールを説明することだけであれば、ある程度読解力のある人が対象であれば、ゲームのルールを渡して読んで貰えば一番理解が早いのかもしれません。そうせずに、<2>プレイしてもらえるようにすることという目的を入れたことに意味があると考えています。

インストの1番の目的は、プレイヤーになる人たちがそれを見て、聞いてプレイできることです。ボードゲームの界隈では、頻繁にインストに関する議論が行われていて、自分自身もインストに関しては一言あるタイプでもあるんですが、子どもたちに伝えるにあたっては、まずはその一番大事な目的をつかんでもらうことが大切かなと思い、このような定義を紹介しました。

内容(インストですること)に関しては、実は前回のレッスンでゲームのルールの説明書を書く、というときに示した内容と変わりません(対応させています)。では何が違うかというと、ポイントに書いてある2点になります。

説明書と大きく違うのは、相手に応じてあるいはゲームによって内容を説明する順序を並べ替えることができるということです。聞く人=プレイヤーにとって、あるゲームに惹かれるポイントは違うかもしれません。ストーリーから説明すると、それが理解の助けになってルールがスッと頭に入っていく人もいれば、魅力的な内容物から説明していくことも可能です。

そして、もう1つ説明書をただ読むのと違うのは、身振り・手ぶりを使って、実際にモノを触り、見せながら説明ができるということです。ルール説明のどの部分でどのモノを実際に提示したり、配って見せたり、アクションをして見せたりするか、これも含めてインスト(技術)と思います。

今回のレッスンでは、上記2つのポイントを踏まえたインスト原稿(シナリオ)を書く(できれば練習する)ことを目標に設定して進めていきました。

2、実際のインストを見てみよう!

サイコロ塾のレッスンでは、あらかじめ講師がルールの書き下しを行って、書き下したルールを子どもたちが自ら読み込んで理解していく、という形式をとっていることから、あまり手取り足取りのインストを見せたことがありませんでした。

そこで、子どもたちが普段からよく遊んでいて、ルールをすでに把握しているゲームを選んでインスト動画を見てもらいました。

①TRAMPLE GAMES様の「犯人は踊る」(インスト部分のみ)

やっぱり動画の力ってすごいですね。子どもたちは食い入るように動画を見て、「あーこれ知ってる」「やったことある」と声をあげていました。説明書を読んで理解することにはもちろんこれからも挑戦してもらいたいところですが、単純に「ゲームのルールを理解する」上では、このような身振り・手振りを含めて説明された動画が子どもたちの理解を大いに助けるのだなと思いました。

動画を見せながら、「ここはゲームの概要を話してるね」「ここからゲームの勝ち方の話をしてるよ」などインスト内容に該当する箇所については解説をしていきました。

余談ですが、今回子どもたちのすでに知っているゲームという限定の中でインスト動画を探していったからであると思うのですが、形式立てて作成された動画を探すのが難しかったです。フォーマットが統一されていないというのがインストの柔軟さを示していると思う中、インスト代行チャンネル様の動画は見やすかったです。

3、インスト原稿(シナリオ)を書こう!

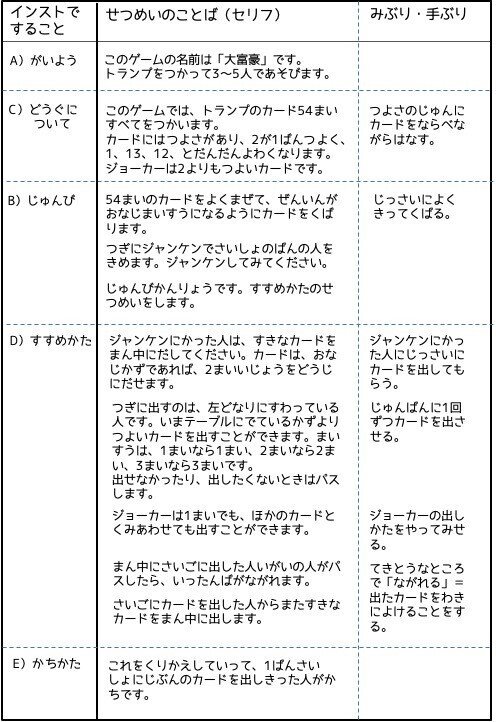

というわけで、ここから子どもたちにインスト原稿(シナリオ)を書いてもらうワークに取り組んでもらいました。ちなみに、子どもたちに例示するために「大富豪」のインストシナリオを書いてみました。どうですかね?大富豪というよく知られたゲームでもいざプレイしてもらうためにはたくさんインスト時の工夫が必要ということを書きながら、僕自身も痛感し、子どもたちにはとてもチャレンジングなことをしてもらっているなと思います。

今回のレッスンでは、上の大富豪のインストシナリオを書くのに使った枠を子どもたちに埋めてもらうことを伝え、いざスタート・・・といっても、どちらのチームも前回のやり残しが少しありましたので、まずはそこからです。

上の写真は「ドンキー」チームです。ゲームの名前も決まり、ゲームに使うカードを子どもたちで手分けして作っています。同時進行で1人の子どもがインスト原稿を書くことにも取り組んでいました。

こちらは「ゴルフ」チームの写真です。前回途中まで書いていたゲームのルール説明書をもう一度確認するために、実際にプレイをしています。前回積み残しになっていた「ゲームの終わりと勝ち方」についてもまとまったようです。

なんだかんだと前回の続きの部分に取り組むのにあっという間に時間が過ぎ、時間ギリギリになってなんとか2チームともインスト原稿を書き終えることができました。

4、インストをやってみよう!

残り時間は短かったのですが、最後の最後に1回だけインスト原稿をみながら子どもたちに実際にインストをしてもらいました。

一方のチームがインストを行っている間、もう一方のチームに「今回のインストでゲームがプレイできそうか?」という観点で聞いてもらいました。今回は、「セリフ」部分を読み上げるだけになってしまいましたが、ゲームのルール自体は伝わったということでした。

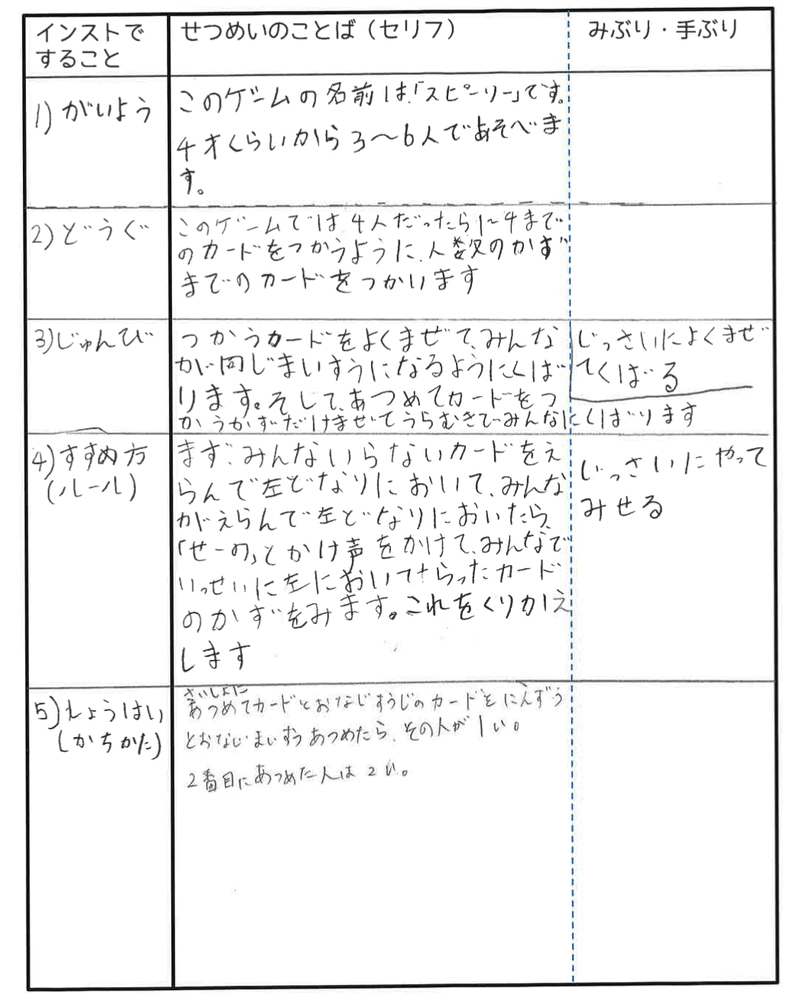

実際のモノを見せながら、動かしながら、ということをグループの役割分担でできると、セリフの合間にアクションを入れる間が取れて、より良く伝わるインストにすることができるのではないかなと思います。あとは練習あるのみ!ですね。(下は「ドンキー」改め「スピーリー」チームのインストシナリオです)

次回、最終回!

さて、いよいよ次回1月から取り組んできた「ボードゲームを作って学ぶ」フェーズの最終回になります(実はレッスン的には年度末ということで今回が最終回でした)。

子どもたちが作ったオリジナルゲームを、某社のボードゲーム編集を担当している部門の人たちにプレゼンをしにいきます!ドキドキですね。今回作成したインスト原稿(シナリオ)をしっかり練習して、プレイしてもらえたら良いですね。子どもたちにとって貴重な体験になると思います。

また、その様子については報告させてもらおうと思います。それでは次回もどうぞお楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?