井原西鶴、近松門左衛門文学に登場する「ナス」。ナスの漬物は「わびしい食事」の代名詞だったのか。

井原西鶴の好色一代男に「その里にゆきて、椎の葉に粟のめしを手盛りに、茄子香の物をもらいて」との描写が出てきます。

知り合った女性と二人、ひもじい旅を続ける中、途中で食べ物を恵んでもらう場面での話です。

「米」でなく、「粟のめし」にナスの漬物と言う形で、わびしい食事を表現しています。同じ西鶴の好色一代女にもナスの漬物が出てきますが、それも落ちぶれてナスの漬物だけでご飯を食べていると言う形で出てきます。

西鶴文学の中では、ナスの漬物は「わびしい食事」の象徴なのでしょうか。それで読者に伝わると言うことは、当時はナスの漬物はわびしい食事を象徴するものとして理解されていたと言う事でしょうか。

好色一代男の初版は1682年です。大阪夏の陣(1615)の67年後、島原の乱終息(1638)の44年後、寛永の大飢饉(1640-43)の39年後です。

第二次大戦終結の43年後に「わたしをスキーに連れてって」の映画が上映されユーミンの「恋人はサンタクロース」が流れました。

1980年代、日本が繁栄を謳歌していた時代です。

そう考えると大動乱の時代から40-60年で「好色一代男」みたいな話が売れる泰平の世になるのも理解出来ます。

ただ、当時はまだ「河童」のイメージは確立しておらず、「河童の日本史(中村禎里)」によると確立したのは、1740年代頃の事で、好色一代男の時代から更に60年ぐらい経っています。

「河童の日本史」には河童がキュウリを食べると言う件について、キュウリはナスより低級な野菜とされたとしています。キュウリは江戸時代中期以降、品種改良が進み、日本人が好む野菜の中に入っていたようです。

近松門左衛門の「五十年忌歌念仏」は1709年の作で、好色一代男と河童のイメージ確立期の中間ぐらいに世に出ています。この中には農民・佐治右衛門が育てている野菜の中に「ナス」をあげていますが、キュウリはあげていません。

そうやって考えていくと、江戸時代前半期、ナスはわりとよく作られていて、ありふれている、逆に言うと、そのありふれた「ナス」の漬物だけしかオカズがないと言う状態が「わびしい食事」の表現として使われるようになったのかなぁと思います。

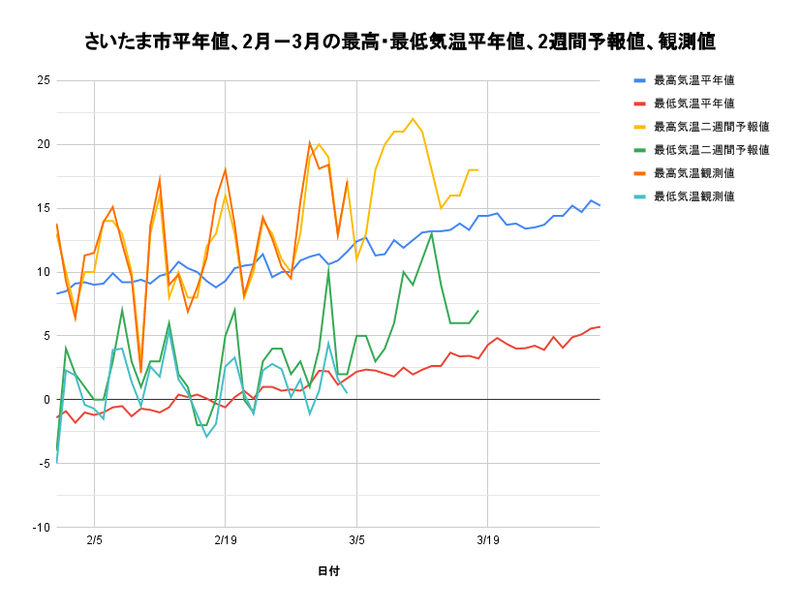

2週間予報は、3/13-14にかけて暴風雨との見込みを伝えています。3/18にソメイヨシノの開花との予想もあるようです。開花前の嵐でしょうか。

昨日はホウレンソウの種まきをしました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?