関東大震災下の”戒厳”が産んだ治安維持法

大震災と時の首相

平成23(2011)年3月11日に発生した東日本大震災,時の内閣総理大臣は菅直人氏。平成7(1995)年1月17日に発生した阪神・淡路大震災時の内閣総理大臣は村山富市氏。そして,大正12(1923)年9月1日の関東大震災,時の内閣総理大臣は「臨時兼任」が務めていた。

大正12年8月24日に加藤友三郎内閣総理大臣が急死,内田康哉外務大臣が臨時で内閣総理大臣を兼任し,次総理候補は組閣の準備中だった。その政治的空白時に,震度7の激震が関東地方を襲った。

時の大震災は,鼎の軽重を問うものか。

少なくとも大正時代の関東大震災においては,翌日の9月2日,日露戦争時の海軍大臣で,艦隊の編成や東郷平八郎を連合艦隊司令長官に任命するなど人事に才があった山本権兵衛海軍大将が内閣総理大臣に任命される。同月27日に設置された帝都復興院の総裁に後藤新平を任命するなど,その手腕を帝都の治安維持と復興に発揮した。

帝国憲法下の緊急勅令

布れたのは「緊急勅令」

その権力の法源は,当然,大日本帝国憲法(当時の略称は「帝国憲法」)にある。

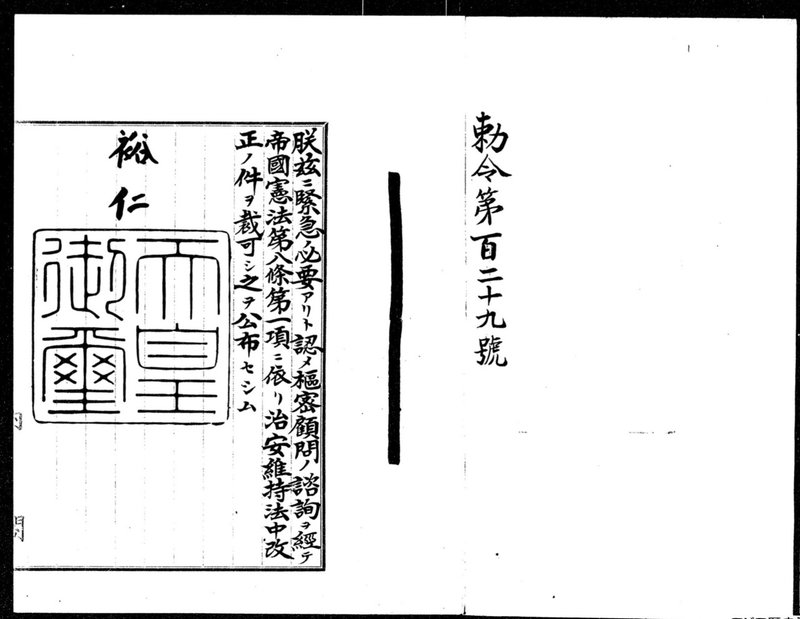

この緊急事態時にの治安を維持・回復するため,政府は帝国憲法により与えられた権能を行使し,いわゆる緊急勅令をもって”戒厳”を布いた。

根拠は帝国憲法第8条1項

緊急勅令とは,帝国憲法に規定された以下の「国家緊急権」を具体化した国家機関の権能の一つ。

「天皇は公共の安全を保持し又はその災厄を避くるため緊急の必要により帝国議会閉会の場合において法律に代わるべき勅令を発す」と規定する帝国憲法第8条1項がその法的根拠。なお,無制限の権能ではなく,帝国議会の事後承認が必要である(第8条2項)。

第8条(いわゆる緊急勅令)

天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第14条(いわゆる戒厳令)

天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第31条(いわゆる非常大権)

本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ

第70条(いわゆる緊急財政措置)

公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得

2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

「戒厳令」とは

関東大震災時,一般的には「戒厳令が布かれた」とネガティブに言われることが多いが,それは必ずしも正確ではない。

戒厳令について,帝国憲法第14条1項は「天皇は戒厳を宣告す」とし,同条2項は「戒厳」の要件及び効力については「法律」で定めるとしている。この「法律」に相当するものが戒厳令(明治15年太政官布告第36号)である。

戒厳令は,帝国憲法が施行される前の明治15年8月5日に制定されたものである。しかし,帝国憲法施行後も,この「戒厳令」が帝国憲法第14条2項に規定する「法律」として運用されていた。

帝国憲法第14条には「戒厳」を発する場合を明示していないが,戒厳令の第1条は「戒厳令は戦時もしくは事変に際し」と規定している。そのため,戦時や事変とは言えない「震災」においては,天皇が帝国憲法第14条1項に基づく「戒厳」を宣告することはできない。

このような帝国憲法と戒厳令の仕組みから,関東大震災時では,帝国憲法第8条1項が規定する緊急勅令を運用して,戒厳令のうち第9条と第14条のみを被災地に適用するというイレギュラーな措置をとっている。

関東大震災下での”戒厳令”

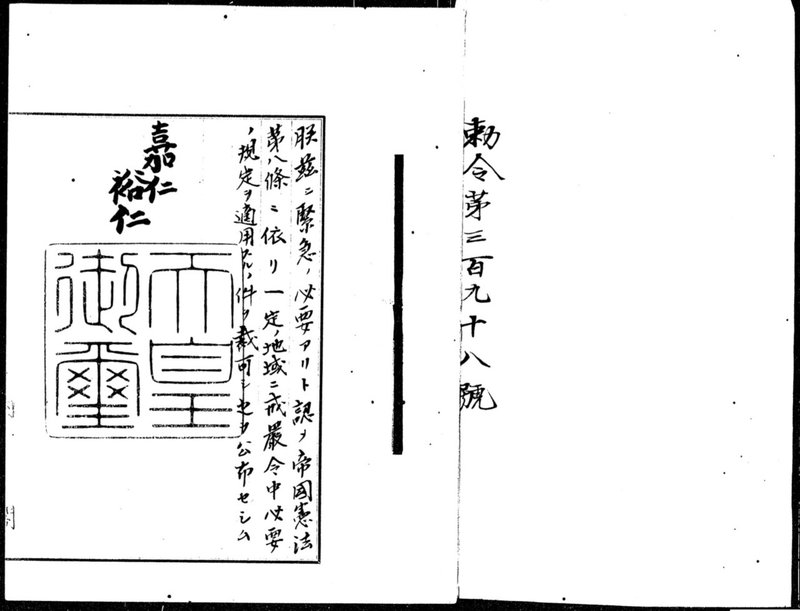

9月2日勅令第398号(一定の地域に戒厳令中必要の規定を適用する件)

関東大震災発生の翌日9月2日,後の昭和天皇が摂政する大正天皇(内田臨時内閣)は,「緊急の必要あり」とし,帝国憲法第8条1項に基づいて大正12年勅令第398号。を発している。

その内容は「一定の地域を限り別に勅令の定むるところにより戒厳令中必要の規定を適用することを得」というもの。

内田臨時内閣のもとで発せれたこの勅令が帝国憲法第8条を根拠とする緊急勅令である。

次にみる大正12年勅令第399号は,この勅令第398号(緊急勅令)を前提に,勅令第398号が規定する「別に勅令の定むるところ」を具体化するもので,帝国憲法第8条1項に直接の根拠を置く緊急勅令ではない。

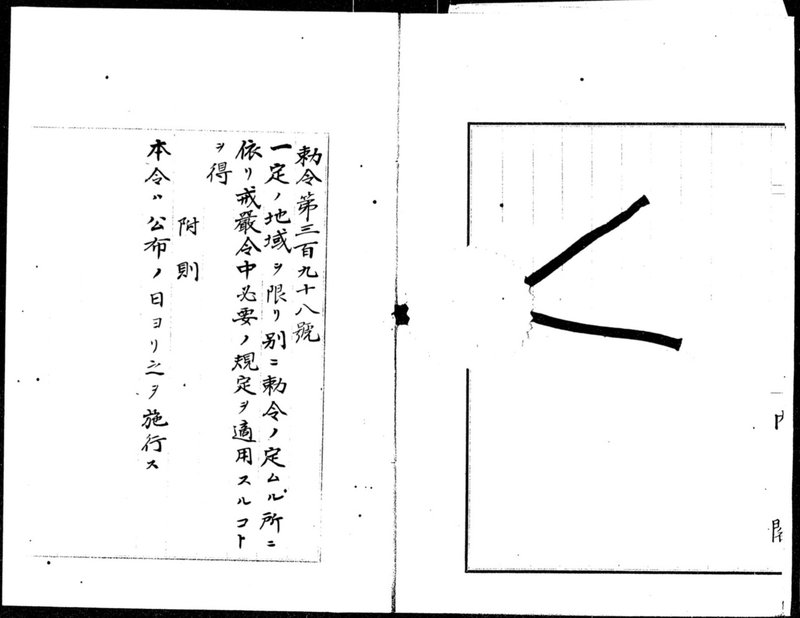

9月2日勅令第399号(勅令398号の施行)

この大正12年勅令第398号を受け,同日(大正12年9月2日)に公布・施行された大正12年勅令399号は,「戒厳令」の中で適用される規定を「第9条及び第14条」とした。

戒厳の対象となる地域については,東京市(現在の千代田区,中央区,港区,新宿区,文京区,台東区及び墨田区の一部)のほか,東京府下のうち荏原郡(現在の品川区,目黒区及び大田区),豊多摩郡(現在の渋谷区,中野区及び杉並区),北豊島郡(現在の豊島区,北区,荒川区,板橋区及び練馬区),南足立郡(現在の足立区)及び南葛飾郡(現在の葛飾区,江戸川区,江東区及び墨田区の一部)の5郡とした。

この9月2日の時点では東京府であっても現在の世田谷区や多摩地方に相当する北多摩郡は対象外だったが,同月4日までには東京府全域だけでなく,神奈川県,埼玉県及び千葉県にまで拡張されることになる。

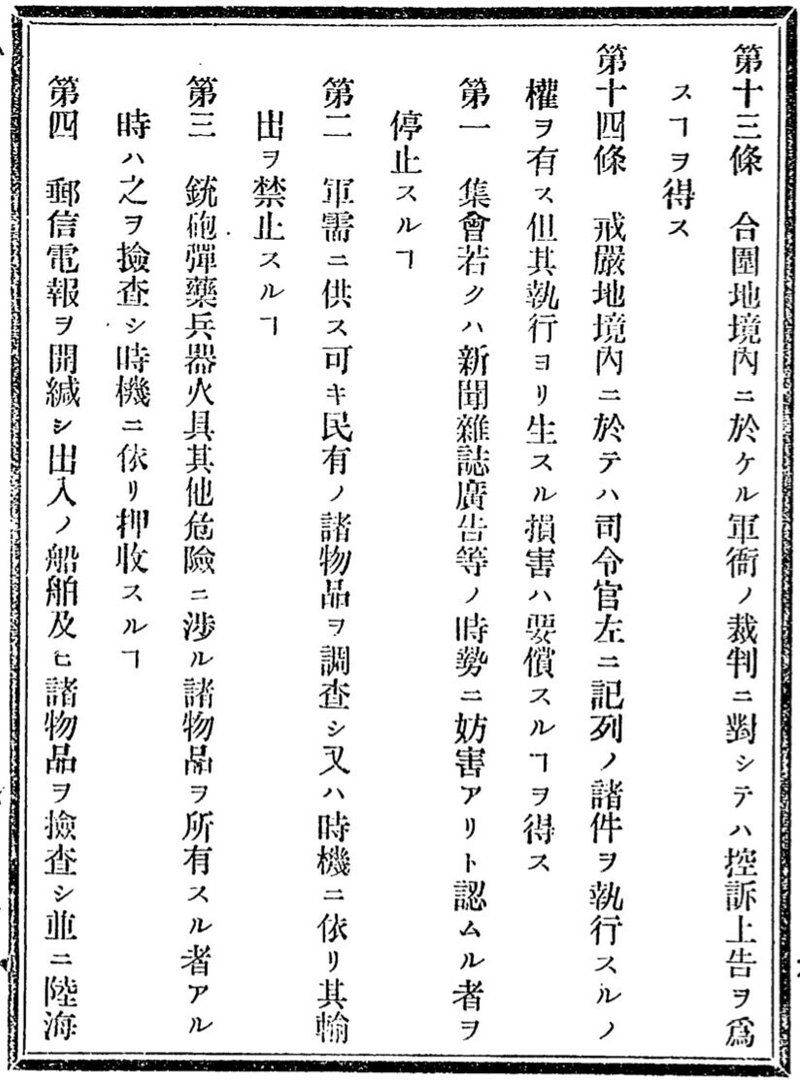

適用された戒厳令第9条及び第14条

このように,関東大震災下では,帝国憲法第14条に基づく「戒厳」ではなく,帝国憲法第8条1項に基づく緊急勅令(大正12年勅令第388号)により,全16条で構成される戒厳令のうち第9条と第14条のみを適用するという措置が取られている。その意味で「戒厳令が布かれた」との表現は正確ではない。

戒厳令第9条は,地方行政事務及び司法事務の権能を「司令官」に委譲させる規定である。「軍事に関係ある事件」という一定の制限はあるものの,戒厳が宣告された地方の行政権と司法権を「司令官」に集中させるもので,三権分立という憲法秩序の停止を伴うもの。そのため最低でも憲法上の根拠が必要である。

第9条 臨戦地境内においては,地方行政事務及び司法事務の軍事に関係ある事件を限り,その地の司令官に管掌の権を委する者とす。ゆえに地方官,地方裁判官及び検察官は,その戒厳の布告もしくは宣告ある時は速やかに該司令官に就いてその指揮を請うべし。

戒厳令第14条は,「司令官」に対し,仮に法令がなくても,集会・結社・出版・居住移転等に関する国民の権利や自由を制限する権限を付与する規定である。いわゆる緊急事態下での私権制限である。どの程度まで憲法上認められるかについては,憲法に明確な根拠があるか否かにより,差が出てくる性質のものである。

第14条 戒厳地境内においては司令官左に記列の諸件を執行するの権を有す。ただし,その執行より生ずる損害は要償することを得ず。

1 集会もしくは新聞雑誌広告等の時勢に妨害ありと認むる者を停止すること

2 軍需に供すべき民有の諸物品を調査し又は時機によりその転出を禁止すること

3 銃砲弾薬兵器火具その他危険にわたる諸物品を所有する者ある時はこれを検査し時機により押収すること

4 郵信電報を開緘し出入りの船舶及び諸物品を検査し並びに陸海通路を停止すること

5 戦状により止むを得ざる場合においては人民の動産,不動産を破壊,燬焼すること

6 合囲地境内においては昼夜の別なく人民の家屋建造物船舶中に立入り検察すること

7 合囲地境内に寄宿する者ある時は時機によりその地を退去せしむること

戒厳令第9条と第14条により,戒厳下で特別な権能が付与される「司令官」について,いかなる役職の者がこれに就くかは,戒厳令自体には定められていない。そのため,前記大正12年勅令第399号(9月2日公布・施行)は,「司令官」に東京衛戍司令官(陸軍第一師団長)を当てている。対象地域が東京府に限られていたためでもある。

しかし,戒厳の対象地域の拡張に伴い,「司令官」についても専任として新設された関東戒厳司令官へと変更されていく。

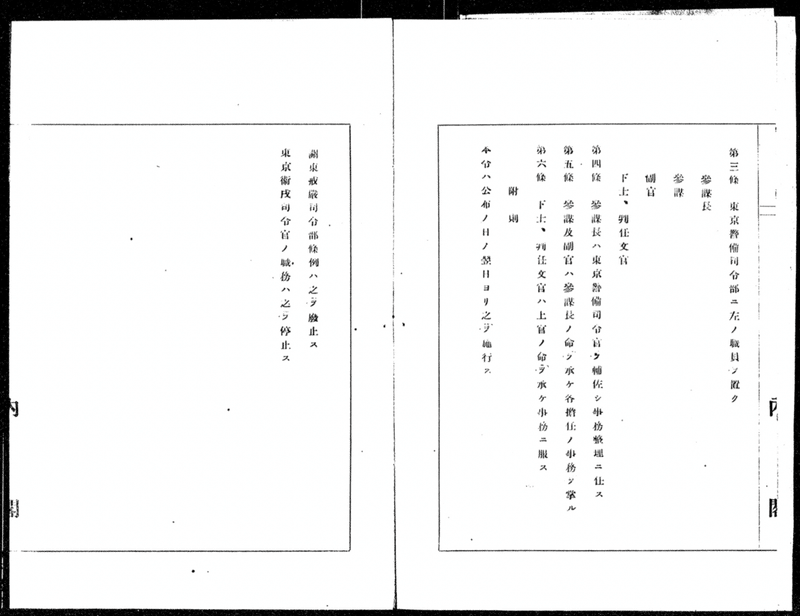

9月3日勅令第400号(関東戒厳司令部条例)

大正12年9月3日,新たに任命された山本権兵衛内閣のもと,天皇は,大正12年勅令第400号をもって「関東戒厳司令部条例」を公布した。当該条例は同日施行され,関東戒厳司令部が設置された。この勅令第400号は,帝国憲法第9条に規定する通常の勅令である。

関東戒厳司令部の指令官について,関東戒厳司令部条例第1条1項は「関東戒厳司令官は,陸軍大将又は中将をもってこれに親補し,天皇に直隷し,東京府及びその付近における鎮戍警備に任ず」と規定しおり,同司令官が戒厳対象地域の治安維持の責任者とされた。

その任務遂行にあたっては,同条2項に「関東戒厳司令官はその任務達成のため前項の区域内にある陸軍軍隊を指揮す」とある。

初代の関東戒厳司令官には,天皇により陸軍大将の福田雅太郎が任じられた。

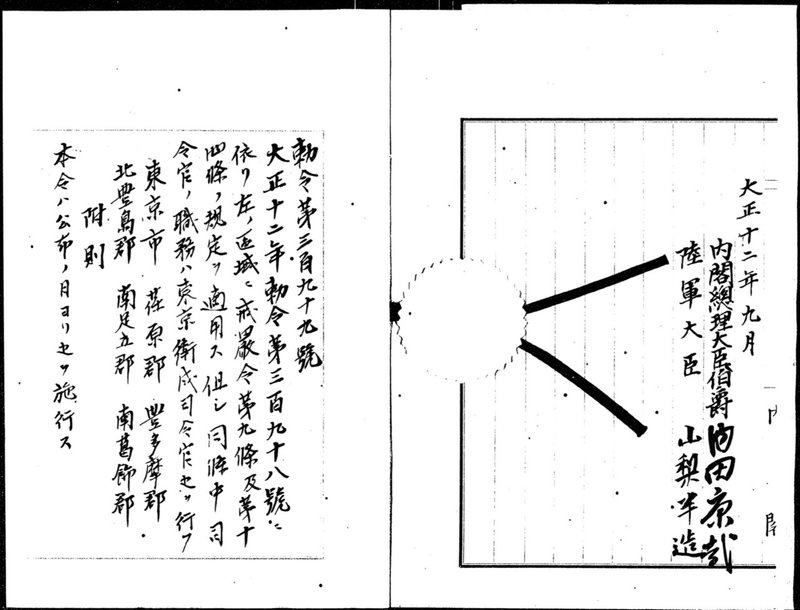

9月3日勅令第401号(勅令399号改正)

大正12年9月3日,天皇は大正12年勅令第401号を公布,同日施行した。これは,同月2日に施行されたばかりの大正12年勅令第399号を改正するもの。その意味で帝国憲法第8条1項に基づく緊急勅令ではない。

この改正により,戒厳の対象が東京府の全域に広げられ,かつ地震の被害が大きい神奈川県全域が加えられた。

同時に,戒厳令第9条及び第14条の「司令官」について,「東京衛戍司令官」だったものを,「神奈川県横須賀市及び三浦郡に在りては横須賀鎮守府司令長官その他の区域に在りては関東戒厳司令官」と改正された。神奈川県横須賀市と三浦郡については,海軍の横須賀鎮守府司令長官が「司令官」とされた。それい以外の神奈川県と東京府全域については「その他の区域」として,関東戒厳司令官が「司令官」にあてられた。なお,翌4日には「その他の区域」に埼玉県と千葉県も含まれることになる。

9月4日勅令第402号(勅令399号改正)

大正12年9月4日,新たに大正12年勅令第402号が公布・施行された。この勅令は,大正12年勅令第401号により改正されたばかりの大正12年勅令第399号を再度改正し,戒厳の対象である「東京府,神奈川県」に「埼玉県,千葉県」を加えるもの。これも帝国憲法第8条1項に基づく緊急勅令ではない。

大正12年勅令第402号により,東京府,神奈川県,埼玉県及び千葉県の全域が戒厳の対象となり,この南関東全域の「鎮戍警備」に関東戒厳司令官があたることになった。

9月3日関東戒厳司令官 告諭第1号

大正12年9月3日,新設された関東戒厳司令部の司令官に就任した福田雅太郎陸軍大将は,まず「経験施行地域の現状に関し特に注意すべき諸件」として次のような告諭第1号を,国民向けに発した。この時点では「帝都の警備は軍隊及び各自衛団により既に安泰に近づきつつあり」とあるように自衛団(自警団)も治安維持の一翼を担っていた。

今般,勅令第401号戒厳令をもって本職に関東地方の治安を維持するの権を委せられたり。本職隷下の軍隊及び諸機関(在京部隊のほか各地方より招致せられたるもの)は全力を尽して警備,救護,救恤に従事しつつあるも,この際地方諸団体及び一般人士もまた極力,自衛,協同の実を発揮して災害の防止に努められんことを望む。

現在の状況に鑑み特に左の諸件に注意するを要す。

1 不逞団体蜂起の事実を誇大流言し却って紛乱を増加するの不利を招かざること

帝都の警備は軍隊及び各自衛団により既に安泰に近づきつつあり

2 糧水缺乏のため破廉恥の行動に出て若しくはその分配等の方により秩序を紊乱する等のことなかるべきこと

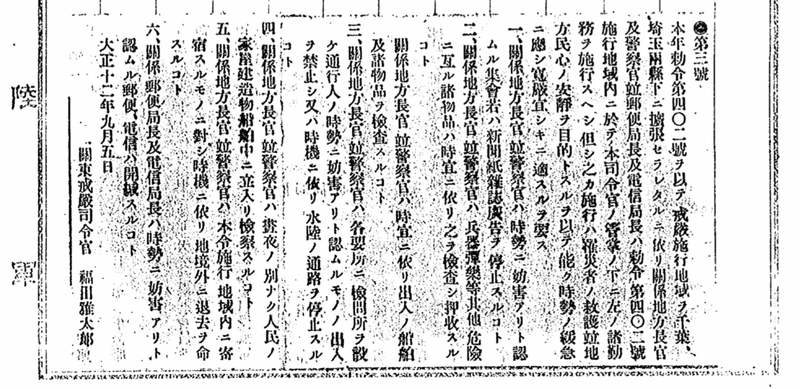

9月3日関東戒厳司令官 命令第1号

福田司令官は,上記告諭に合わせ同日(大正12年9月3日),「罹災者の救護を容易にし不逞の挙に対しこれを保護する」ことを目的とする命令第1号を発した。これは,戒厳令第14条が規定する「司令官」の職務を具体化し,現場の警察官等にその忠実な遂行を命じるもの。

この関東戒厳司令官による命令の法的根拠は,戒厳令第14条に始まり,大正12年勅令第398号(緊急勅令),同第399号,同400号及び同401号を経て,帝国憲法第8条に行き着く。

1 警視総監及び関係地方長官ならびに警察官は,時勢に妨害ありと認むる集会もしくは新聞紙雑誌広告を停止すること。

2 警視総監及び関係地方長官ならびに警察官は,兵器弾薬等その他危険にわたる諸物品を検査押収すること。

3 警視総監及び関係地方長官ならびに警察官は,時宜により出入の船舶及諸物品を検査押収すること。

4 警視総監及び関係地方長官ならびに警察官は,各要所に検問所を設け通行人の時勢に妨害ありと認むるものの出入を禁止し又は時機により水陸の通路を停止すること。

5 警視総監及び関係地方長官ならびに警察官は,昼夜の別なく人民の家屋建造物、船舶中に立入検察すること。

6 警視総監及び関係地方長官ならびに警察官は,本令施行地域内に寄宿スする者に対し時機により地境外に退去を命ずること。

7 関係郵便局長及び電信局長は,時勢に妨害ありと認むる郵便電信は開鍼すること。

9月4日関東戒厳司令官 命令第2号

大正12年9月4日に至り,治安維持の現場では取締るべき対象が,暴徒や盗賊などから,それまではむしろ治安維持の一翼を担っていた自警団(自衛団)に移っていた。

福田司令官は,同日,命令第2号を発し,「軍隊の増加に伴い警備を完備するに至れり」を強調しながら,「自警団」を警察など官憲の許可制としてその管理下に置き,官憲の許可がない限り自警団による武器の携帯を禁止した。

軍隊の増加に伴い警備を完備するに至れり,依って左の事を命令す。

1 自警のため団体もしくは個人毎に所要の警戒法を取りあるものは予め最寄の警備部隊,憲兵又は警察官に届出其指示を受くべし。

2 戒厳地域内に於ける通行人に対する誰何検閲は軍隊,憲兵及び警察官に限りこれを行うものとす。

三、軍隊,憲兵又は警察官憲より許可あるにあらざれば地方自警団及び一般人民は武器又は兇器の携帯を許さず。

9月5日関東戒厳司令官 命令第3号

大正12年9月4日に公布・施行された大正12年勅令第402号により新たに戒厳の対象となった「埼玉県,千葉県」の警察官等に対し,命令第1号と同じ職務の遂行を命じたもの。

9月5日関東戒厳司令官 命令第4号

東京控訴院検事長に対し「迅速厳正の措置をなし速やかにこれに関する必要の報告をなすべし」と命じたもの。

9月6日関東戒厳司令官 告諭第2号

戒厳の対象が千葉県及び埼玉県に拡張されたことを受け,福田関東戒厳司令は,大正12年9月6日,これらの地域の住民と東京からの避難者充ての告諭第2号を出し,「虚報流言が行われ人心を不安にすること」を厳しく取締る旨を誓い,他方で住民と避難民に対し,落ち着いて行動するよう求めている。

1 この拡張は別に新たに恐るべき事柄が起こったためではない。罹災者が次第にこの地方へ入り込むに従い色々の虚報流言が行われ人心を不安にすることがあるのを取締るのと,必要な場合には軍隊をもって治安を維持し救護に従事するに便なるためである。地方民は決して流言に迷わざるることなく,避難民は地方民に対し不都合の行動を執ることなく何れも地方官公吏,警察官に信頼して平時のごとく落ち着いておって軍隊の厄介になるようなことをしてはいけない。

2 戒厳を令ぜられても直接の取締りは地方警察官がこれに任ずるのであることを忘れてはいけない。

9月7日勅令第403号(治安維持のためにする罰則)

こうして震災発生から約1週間が経った大正12年9月7日,天皇(山本内閣)は,新たに帝国憲法第8条1項に基づく緊急勅令として,大正12年勅令第403号(治安維持のためにする罰則に関する件)を公布,同日から施行した。

新しい刑罰を定めるための緊急勅令である。

処罰の対象は,①犯罪の煽動,②治安を害する事項の流布及び③流言浮説の三つの行為である。

震災やパンデミックにて現代の我々も経験した悪質なデマの取締りを目的とするもので,略奪や暴行などではなく,煽りやデマ対策が震災から約1週間経過した時点での治安維持の要諦となっていたことが分かる。

ただし,大正12年勅令第403号による罰則は,一般の国民も対象にしており,共産主義など特定の主義主張に基づく煽動などをターゲットとするものではなかった。

出版,通信その他何らの方法をもってするを問わず暴行,騒擾その他生命,身体もしくは財産に危害を及ぼすべき犯罪を煽動し,安寧秩序を紊乱するの目的を持って治安を害する事項を流布し又は人心を惑乱するの目的をもって流言浮説をなしたる者は10年以下の懲役もしくは禁錮又は3000円以下の罰金に処す。

9月16日 甘粕事件

このように関東戒厳司令部など官憲が全力を傾けて治安維持に勤めた東京府下で,いわゆる甘粕事件が発生する。

甘粕事件について,山川出版社の日本史小辞典は下記のように記述している。

1923年(大正12)9月16日,関東大震災の戒厳令下で憲兵大尉の甘粕正彦ら5人が大杉栄・伊藤野枝(のえ)夫妻と甥の橘宗一を扼殺した事件。亀戸事件・朝鮮人虐殺事件と並ぶ不法弾圧事件。関東大震災の発生とともに「不逞(ふてい)鮮人」暴動の流言蜚語が流され,東京市および周辺に戒厳令が布かれ,自警団が組織され,虐殺が行われた。新宿柏木に住んでいた大杉も自警団に参加していたが,16日野枝とともにその妹を鶴見に見舞い,甥を連れ帰る途中,自宅近くで甘粕らに強制的に憲兵隊本部に連行され,虐殺された。軍法会議では甘粕に懲役10年の判決が下された。実際の犯人は麻布の第三連隊との説もある。甘粕は26年10月出獄,のち満州に渡り,満州国協和会中央本部総務部長など重要ポストに就いた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

大杉栄について説明が足りないので,同じ日本史小辞典から引用する。

大正期の無政府主義の社会運動家・思想家。香川県出身。陸軍幼年学校中退。東京外国語学校在学中に平民社に出入りし社会主義に傾倒,無政府主義者として大正初年からきびしい弾圧下に活発に活動。ボリシェビキに反対し,革命をめぐり堺利彦・山川均(ひとし)らボリシェビキ派とアナ・ボル論争を展開。関東大震災の混乱のなか,憲兵大尉甘粕(あまかす)正彦らに惨殺された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

政府は,甘粕正彦大尉らを軍法会議により懲役10年に処しただけでなく,治安維持の責任者であった関東戒厳司令部の福田雅太郎司令官を,大正12年9月20日に更迭する処分を下している。

同日,後任の関東戒厳司令官に山梨半造陸軍大将が任命された。

なお,甘粕正彦大尉については,「のち満州に渡り,満州国協和会中央本部総務部長など重要ポストに就いた。」とあるように,満州国建国の影の立役者として活躍,映画「ラストエンペラー」では坂本龍一氏が彼を演じていた。

9月20日関東戒厳司令官 命令第5号

新たに就任した山梨司令官の下でも,帝都東京の治安の維持・回復には,自警団の沈静化こそが急務だった。同月19日の警視庁の調査では,東京府下の自警団は東京市内で562,郡部で583を数えていたらしい。

山梨司令官は,任命されたその日(大正12年9月20日)に命令第5号を発している。

軍隊の増加に伴い警備を完備するに至れり、依って左の事を命令す

一、自警の為め団体若くは個人毎に所要の警戒法を取りあるものは予め最寄の警備部隊、憲兵又は警察官に届出其指示を受くべし

二、戒厳地域内に於ける通行人に対する誰何検閲は軍隊、憲兵及び警察官に限りこれを行うものとす

三、軍隊、憲兵又は警察官憲より許可あるにあらざれば地方自警団及び一般人民は武器又は兇器の携帯を許さず

命令第5号は,福田前司令官が大正12年9月4日に発した命令第2号を改正するもので,具体的には上記の濃字部分(「最寄の警備部隊、憲兵又は」及び「軍隊、憲兵又は」)を削除するものである。

その目的は,自警団の管理を警察に一本化し,これに違反した場合の取締を警察の管掌下に置くことにあった。

実際,同年10月1日以降,特に警視庁によって自警団員の犯罪者の一斉検挙が行われ,次第に自警団の暴走は鎮静化し,帝都東京の治安は回復していった。

10月23日勅令第452号(勅令399号改正)

治安の回復を受け,大正12年10月23日に公布,同月25日に施行された大正12年勅令第452号は,同第399号を改正する形で,戒厳の対象地域から「埼玉県,千葉県」を削った。

既存勅令の改正なので,これも帝国憲法第8条1項に基づく緊急勅令ではない。

11月15日勅令第478号(勅令398号廃止)

さらに,大正12年11月15日,同年9月2日に公布及び施行され”戒厳”の始まりとなった勅令第398号を,大正12年11月15日勅令第478号をもって廃止した。

この勅令478号は,帝国憲法に根拠がある緊急勅令(勅令第398号)を廃止るものなので,同等に帝国憲法第8条1項に基づく緊急勅令として発されている。

11月15日勅令第479号(勅令399号廃止)

同じ大正12年11月15日,同年9月2日に公布及び施行され勅令第398号を具体化した勅令第399号も,大正12年11月15日勅令第479号をもって廃止した。

なお,この勅令479号は,緊急勅令ではない勅令(勅令第399号)を廃止るものなので,帝国憲法第8条1項に基づく緊急勅令ではなく,帝国憲法第9条に基づく(通常の)勅令である。

11月15日勅令第480号(東京警備司令部令)

一方,大正12年勅令第400号により施行された関東戒厳司令部の根拠法である関東戒厳司令部条例については,大正12年11月15日に公布・施行された大正12年11月15日勅令第480号によって廃止され,新たに東京警備司令部令が公布・施行された。

これにより関東戒厳司令部は役目を終え,新たに設置された東京警備司令部に引き継がれ,その司令官も山梨半造陸軍大将が引き続き就任した。

なお,勅令第480号も帝国憲法第9条に基づく(国民の権利義務に関わらないという意味で通常の)勅令である。

11月15日”戒厳”の終了

こうして,帝国憲法第8条1項に基づく大正12年(緊急)勅令第398号によって,同年9月2日から始まった関東地方に対する”戒厳”は,同年11月15日,”戒厳”を施行させた各勅令が廃止されることにより,75日間で役目を終えた。

大正14年5月5日 治安維持法 誕生

勅令第403号(治安維持のためにする罰則に関する件)の存続

ところが,大正12年9月7日勅令第403号(治安維持のためにする罰則に関する件)だけは,その後も「刑罰法規」として生き永らえさせられた。

治安維持法の誕生

この勅令が廃止されるのは,大正14(1925)年4月21日に公布された治安維持法(大正14年法律第46号)が同年5月12日に施行されたからである。治安維持法の附則に「大正12年勅令第403号はこれを廃止す」とあるのがその法的根拠であるが,これは同時に治安維持法が大正12年勅令第403号(治安維持のためにする罰則に関する件)を承継していることを意味している。

こうして,治安維持法(大正14年法律第46号)は,いわゆる普通選挙法が大正14年5月5日に公布されるのと時を同じくして,震災という緊急事態下での治安維持を目的に発令された勅令を礎に,全7条という小規模ながら恒久法として新たに産声をあげた。

”初代”治安維持法の性格

しかし,その性格は,震災下における治安維持から,「国体を変革し又は私有財産制度を否認することを目的として結社を組織した者」という特定のイデオロギーに基づく結社行為を処罰の対象とするものに変質した。

もっとも,「国体を変革し又は私有財産制度を否認することを目的」をターゲットにしているが,規定上は「結社」という行為を罰するもので「思想信条」を刑罰をもって強制するものではなかった。

昭和3年6月29日 治安維持法の最初の改正

治安維持法の最初の改正は,震災から5年が経過していたが,憲法第8条1項に基づく緊急勅令によって行われている。

昭和3年6月29日勅令第129号(治安維持法中改正の件)がそれで,改正法は昭和3(1928)年6月29日に公布,同日施行されている。

具体的には,治安維持法(大正14年法律第46号 )の第1条を以下のように改正した。

この改正は,それまで一体だった「国体を変革することを目的」とした場合と「私有財産制度を否認することを目的」とした場合とを区別し,それぞれ法定刑を別にした。前者については死刑もありうるとした。ただし,処罰の対象については,改正前と同じく「結社」などの行為であり,思想だけを処罰されるものとはなっていない。

〔改正前〕

第1条 国体を変革し又は私有財産制度を否認することを目的として結社を組織し又は情を知りてこれに加入したる者は10年以下の懲役又は禁錮に処す。

前項の未遂罪はこれを罰す。

〔改正後〕

第1条 国体を変革することを目的として結社を組織したる者又は結社の役員その他指導者たる任務に従事したる者は死刑又は無期もしくは5年以上の懲役もしくは禁錮に処し,情を知りて結社に加入したる者は結社の目的遂行のためにする行為をなしたる者は2年以上の有期の懲役又は禁錮に処す。

私有財産制度を否認することを目的として結社を組織したる者,結社に加入したる者又は結社の目的遂行のためにする行為をなしたる者は10年以下の懲役又は禁錮に処す。

前2項の未遂罪はこれを罰す。

この改正の立法事実には,昭和3(1928)年3月15日に行われた日本共産党に対する一斉検挙(いわゆる三・一五事件)に始まる日本共産党に対する取締りの強化がある。

もともとは緊急勅令ではなく,通常どおり帝国議会で法律として制定するべく,その法案が昭和3年4月20日に会期14日間で召集された第55回帝国議会(特別会)に提出された。しかし,衆議院で審議未了のまま貴族院には送られず廃案となった。

ところが,時の田中義一内閣は,貴族院を含む国会が閉会し,帝国憲法第8条1項に規定する「帝国議会閉会の場合」が来るのを待った。そして,昭和3年6月29日,「緊急の必要あり」として,治安維持法の母体となった緊急勅令(大正12年勅令第403号)と同じ帝国憲法第8条1条に基づく緊急勅令をもって,治安維持法の改正を実現したのである。これを,権力者の横暴とみるか,為政者としての責任とみるか。

なお,この改正があっても全7条の小規模な法律だった治安維持法は,中華民国との交戦が続いていた昭和16(1941)年5月15日に全65条からなる立派な法律に全面改正され,戦後となった昭和20(1945)年10月5日に廃止されるまで続いた。

「行政戒厳」他2例

帝国憲法第14条に基づく「戒厳」ではなく,帝国憲法第8条に基づく緊急勅令をもって,戒厳令のうち第9条と第14条のみを適用し,”戒厳”を行うという措置は,これまで述べた関東大震災下のほか日本史上2例ある。

一つは,明治38(1905)年9月6日から同年11月29日までの間に行われたもので,日露戦争にかかるポーツマス条約で賠償金が得られなこと等への不満を理由とした日比谷焼打事件に対応するためのもの。もう一つは,昭和11(1936)年二・二六事件の時で,同月27日から同年7月16日まで行われた。

この3事例については,戒厳令に基づく戒厳と区別して「行政戒厳」と呼ばれている。

日清戦争下での「戒厳令」

史上初の「戒厳令」は広島

帝国憲法第14条に基づく”正式な”戒厳の宣言が最初になされたのは,日本にとって初めての対外戦争となった日清戦争の時である。

明治27年7月25日に始まった日清戦争では,広島市に大本営が置かれ,明治天皇も東京から広島に移った。

こうした経緯で,日本史上初の戒厳令が布れたのは広島となった。

明治27年10月5日勅令第174号(広島)

こうして,明治天皇は,同年10月5日,憲法第14条に基づき,明治27年10月5日勅令第174号をもって「広島県下広島市全部及び宇品」を臨戦地境と定め,戒厳を宣告した。

戒厳令上の「司令官」については,「第五師団留守師団長」が指定された。時の内閣総理大臣は,伊藤博文。

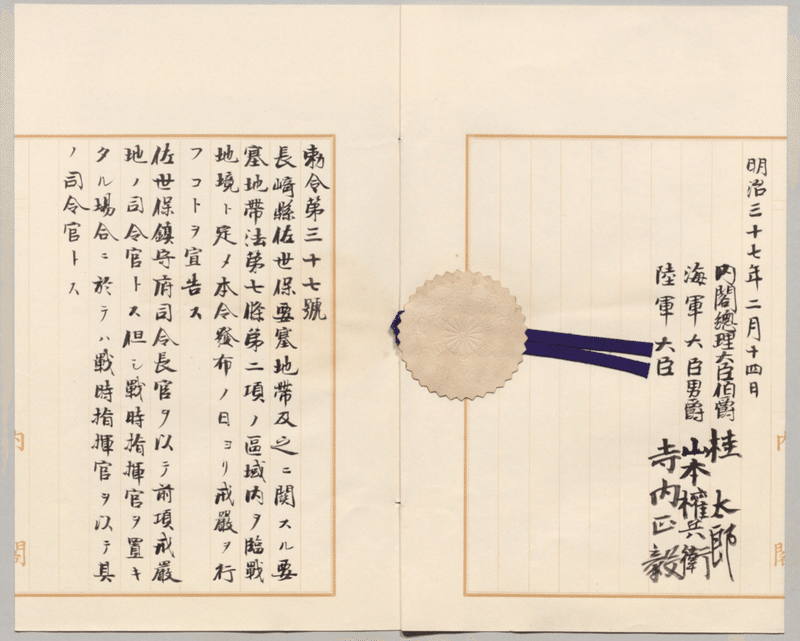

日露戦争下での「戒厳令」

長崎,佐世保,対馬及び函館

明治37(1904)年2月8日,日本はロシアに対し宣戦を布告する。

日露開戦を受け,明治天皇は,同月14日,帝国憲法第14条に基づき,合計4本の勅令(明治37年勅令第36号,同37号,同38号及び同39号)をもって,内地の4地域を臨戦地境と定め戒厳を宣告した。

具体的には,長崎,佐世保,対馬及び函館である。つまり,日本海軍の本拠地(長崎及び佐世保)と,バルチック艦隊の通過が予想される地(対馬及び函館)に戒厳令が布かれた。

要塞地帯法(明治32年法律第105号)との関係

日露戦争時に戒厳の対象とされたのは,明治32年7月15日に公布された要塞地帯法に基づき,陸軍省ないし海軍省の告示をもって指定された「要塞地帯」が多い。

ちなみに同法施行後,陸軍省と海軍省が単独又は連名で明治32年8月11日付け告示をもって「要塞地帯」に指定したのは,東京湾,呉,佐世保,舞鶴,対馬,長崎,下関,函館,由良,鳴門及び芸予の11地域。

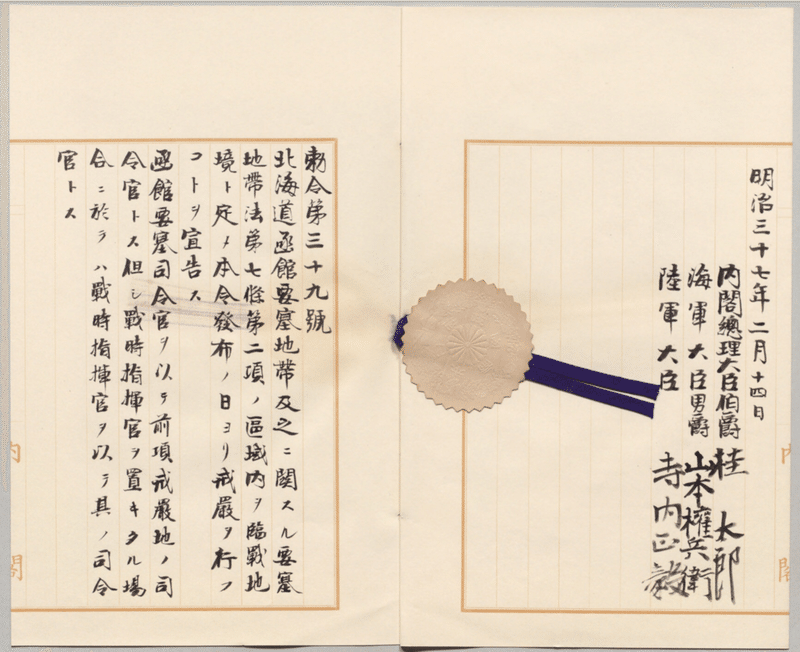

明治37年2月14日勅令第36号(長崎)

帝国憲法第14条に基づき,明治37年2月14日勅令第36号をもって,長崎県長崎要塞地帯及びこれに関する要塞地帯法第7条2項の区域内を臨戦地境と定め戒厳を宣告した。

戒厳令上の「司令官」には,長崎要塞司令官をあてた。

明治37年2月14日勅令第37号(佐世保)

帝国憲法第14条に基づき,明治37年2月14日勅令第37号をもって,長崎県佐世保要塞地帯及びこれに関する要塞地帯法第7条2項の区域内を臨戦地境と定め戒厳を宣告した。

戒厳令上の「司令官」には,佐世保鎮守府司令官をあてた。

明治37年2月14日勅令第38号(対馬)

帝国憲法第14条に基づき,明治37年2月14日勅令第38号をもって,長崎県対馬島及びその沿海を臨戦地境と定め戒厳を宣告した。

戒厳令上の「司令官」には,竹敷要港部司令官をあてた。

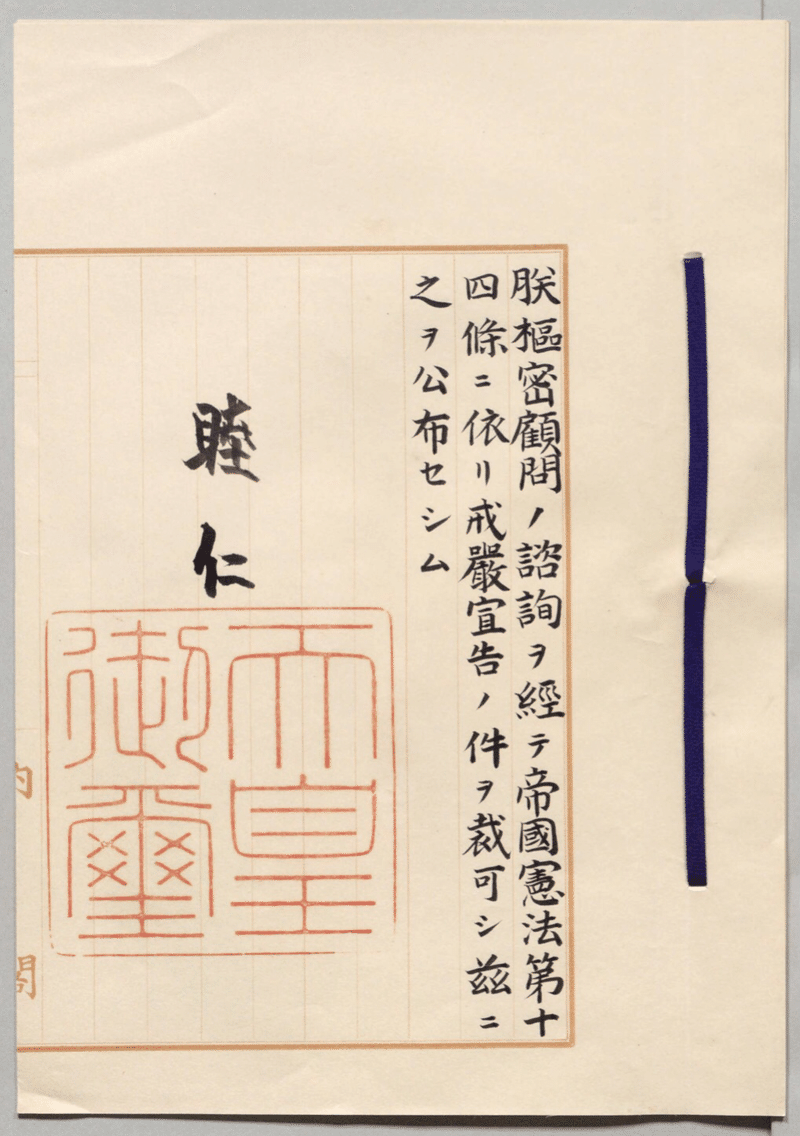

明治37年2月14日勅令第39号(函館)

帝国憲法第14条に基づき,明治37年2月14日勅令第39号をもって,北海道函館要塞地帯及びこれに関する要塞地帯法第7条2項の区域内を臨戦地境と定め戒厳を宣告した。

戒厳令上の「司令官」には,函館要塞司令官をあてた。

台湾への「戒厳令」の拡大

明治38年4月13日勅令第133号(澎湖島)

明治37(1904)年10月15日にリバウ軍港を出港したロシアのバルチック艦隊が,ベトナムのカムラン湾に寄港するのが明治38年4月14日。1ヶ月後の同年5月14日,日本海に向けカムラン湾を出港した。

この航路となる可能性があった台湾海峡にも,戒厳令が布かれることになる。

明治38年4月13日勅令第133号をもって澎湖島馬公要港境域内及びその沿海に帝国憲法14条に基づく戒厳を宣告する。

戒厳令上の「司令官」には,澎湖島戦時指揮官をあてた。

明治38年5月12日勅令第160号(台湾)

さらに,明治38年5月12日勅令第160号をもって台湾全島(澎湖列島を除く)及びその沿海に帝国憲法第14条に基づく戒厳を宣告する。

戒厳令上の「司令官」には,台湾総督をあてた。

最後に

日本で「戒厳令が布かれた」のは,この台湾の例が最後である。

その後,治安維持法については,中華民国との交戦中の昭和16(1941)年5月15日に全面的な改正法が施行されているが,さらに,イギリスやアメリカとの開戦,東京などへの空襲,沖縄戦,広島と長崎への原爆投下があっても,帝国憲法第14条1項に基づく戒厳令が宣告されることはなかった。

戦時を含めた緊急事態への法体制は,現在と比べて良い意味でも悪い意味でも,平時に定めておいた法制で既に十分なものだったのかもしれない。

東京で弁護士をしています。ホーチミン市で日越関係強化のための会社を経営しています。日本のことベトナムのこと郷土福島県のこと,法律や歴史のこと,そしてそれらが関連し合うことを書いています。どうぞよろしくお願いいたします。