裁量労働制 拡大 労使議論(厚生労働省 労働政策審議会 労働条件分科会)

裁量労働制対象業務拡大労使議論の経過

厚生労働大臣諮問機関・労働政策審議会の労働条件分科会で経団連などの使用者側委員が裁量労働制対象業務拡大を強く要求しているが、連合などの労働者側委員が激しく反論している。

この裁量労働制に関する議論は2022年7月27日に開催された第176回 労働条件分科会(この分科会で「これからの労働時間制度に関する検討会報告書」が報告された)から始まり、現在(2022年12月22日)、昨日(12月20日)開催された第186回 労働条件分科会においても労使議論が継続している。

第186回 労働条件分科会後、朝日新聞社の澤路編集委員は、個人のツイッターアカウントで労働条件分科会での裁量労働制議論について「今日の議論では、専門業務型でも本人同意を要件とすることについて、使用者側がほぼ同意。対象拡大については、なお、結論は見えず」とツイートしている。

なお、裁量労働制が議論された労働条件分科会は第176回、第177回、第179回、第181回、第182回、第183回、第184回、第185回、第186回(澤路編集委員のツイートから推測すると今後も継続しそう)となるが、議事録につては現時点(2022年12月22日)では第176回、第177回、第179回の議事録を厚生労働省は公開している。

第176回 労働条件分科会 裁量労働制委員意見

2022年7月15日に「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書を厚生労働省が公表したが、報告書には裁量労働制対象業務の検討などが記載されている。

そして、7月27日に開催された第176回 労働政策審議会 労働条件分科会(労働政策審議会は厚生労働大臣諮問機関)では「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書について説明され、使用者側委員および労働者側委員が意見を述べている。

(厚生労働省サイトに公開された議事録によると)鬼村洋平委員(トヨタ自動車株式会社人事部労政室長)は「裁量労働制は、きちんと使えば大変有意義な、有効な制度であると思っておりますので、一定の健康管理、健康確保というのは前提としつつも、必要に応じて対象業務を見直して、対象業務を適宜拡大していって、裁量労働制が幅広く活用されるような議論になっていくように考えています」と発言。

また、鳥澤加津志委員(株式会社泰斗工研代表取締役)も「裁量労働制について、一つ一つの業務量が少なかったり、マンパワーが少なかったりする中小企業においては、一人の労働者が複数の業務を行うことが多々ございます。そのため、中小企業でも裁量労働制を運用しやすくなるようにする前提として、健康確保や労使コミュニケーション推進を担保しつつ、現行制度の下で実態把握や検証に努めたうえで、対象業務の拡大について引き続き検討していただきたい」と意見を述べた。

山内一生委員(株式会社日立製作所人事勤労本部エンプロイーリレーション部長)もまた「日本においての労働生産性を高めていく、並行して従業員のエンゲージメントも高めていくためには、テレワークの活用や柔軟な勤務制度の導入など、いわゆる勤務の時間と場所の選択肢の拡大について各社とも様々な工夫を進めているところでありまして、裁量労働制の対象業務の拡大については期待する企業が非常に多いのが現状でございます」と発言。

これらの使用者側委員の裁量労働制対象業務拡大を求める意見に対して、労働者側委員は次のように反対する意見を述べている。

北野眞一委員(情報産業労働組合連合会書記長)は「(これからの労働時間制度に関する検討会)報告書に『企画型(裁量労働制)が制度として定着してきたことを踏まえ』との記載がありますが、これは現場の労使の尽力によるものだということは重々頭に入れておかなければならないと思っております。そこで、負担の軽減のほかに、企画型の労使委員会決議や、さらには専門型の労使協定の本社一括届出等の手続の簡素化などについても提言されていますが、と労働者側としては考えております」と発言。

また、冨髙裕子委員(日本労働組合総連合会総合政策推進局総合政策推進局長)は「まずは制度趣旨に沿った現行制度の課題を改善すること、また、適切な運用を進めることが重要だと考えております。その観点から考えますと、使用者側から対象業務拡大の意見がありましたけれども、労働側としましては、対象業務拡大の部分も含めて安易に裁量労働制の拡大を図るべきではないと考えています」と述べて、経団連等から選出された使用者側委員の裁量労働制対象業務拡大を求める意見に対する反対姿勢を表明した。

第177回 労働条件分科会 裁量労働制委員意見

2022年8月30日に開催された第176回 労働政策審議会 労働条件分科会において(厚生労働省サイトに公開された議事録によると)鈴木重也委員(一般社団法人日本本経済団体連合会労働法制本部長)は「裁量労働制につきまして、制度趣旨に合致するような業務を追加していただき、もって働き手の能力発揮を促す、ということの必要性を改めて強調したいと思います」と発言。

また、鬼村洋平委員(トヨタ自動車株式会社人事部労政室長)は「裁量労働制の適切な運用をより拡大していくために、必要な健康・福祉確保措置等は図りつつも、同時並行で対象業務についても拡大していくような建設的な議論がなされることを強く期待しております」と意見を述べた。

これら経団連労働法制本部長ら使用者側委員の発言に対し、公益(有識者)委員の安藤至大委員(日本大学経済学部教授)は「裁量労働制というのは、まずは適用労働者にとって満足度が一定程度高い制度であるという認識に立って、対象業務の在り方を含めて議論することが重要であると考えています。他方で、以前、対象業務拡大について法案要綱が示されているわけですが、もう5年程度が経過しております。この間、働き方改革関連法の施行により、時間外・休日労働の上限規制等が施行されたほか、<略>禍によって働き方の変化等も大きく生じています。よって、平成29年(2017年)当時の内容が現時点でも適当であるかということは、非常にしっかりと精査することが必要だと思っています。今回の検討会(これからの労働時間制度に関する検討会)の報告書にもあるとおり、きちんと検討、精査すれば、現行制度下でも可能なものもあるのではないかという観点から、使用者側委員から、現行のものではできない、一致していないという話もありましたが、要望の内容をさらに精査の上、裁量労働制の対象業務の拡大が必要なのはどういう場合なのか、現時点でどのようなニーズがあるのかということをより丁寧にみていく必要があるのではないかと感じました」と発言。

なお、安藤委員のプロフィールは(日本大学サイトによると)「2018年より日本大学経済学部教授。専門は、契約理論、労働経済学、法と経済学。社会的活動として、厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会で公益代表委員、また経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会で専門委員などを務める。これまで参議院の厚生労働委員会調査室で客員調査員なども務めた」。

これら使用者側や公益(有識者)委員の発言に対して、労働者側の東矢孝朗委員(全日本自動車産業労働組合総連合会副事務局長)は「裁量労働制につきましては、真に裁量が認められる労働者に限ってその対象としなければ、結果として長時間労働、過重労働を生み出すことになってしまうと考えています。今申し上げた課題や労働時間規制の使命は労働者の健康確保であること、また、自立的な働き方は、フレックスタイム制などを活用すれば十分可能ではないかといったことを踏まえますと、裁量労働制によってみなしの労働時間となって、結果、長時間労働となるおそれが高まる労働者の範囲をあえて拡大していく必要があるのかについては、労働者としては大いに疑問であるということを改めて申し上げておきたいと思います」と反論した。

また、同じく労働者側の八野正一委員(UAゼンセン会長付)は「様々な現行の労働時間法制を活用しながら、各企業における人材育成、採用、または人事制度というものの中で動いていくことのほうが重要であり、そのような取り組みを進めることが第一義ではないかと考えております。そのような内容は、検討会(これからの労働時間制度に関する検討会)の報告の中にも、労使で取り組む労働時間制度だけでなく、経営の方針、目標の管理等を含む組織マネジメントの在り方を考慮することが、労使双方にとってメリットのある働き方の実現に資すると考えられるということが明記されています。そのようなことも踏まえて、今回、ここでは労働時間法制について、健康確保を前提としてどう考えるのかということが重要であると思いますので、付け加えて意見とさせていただきます」と述べた。

そして、連合の冨髙裕子委員(日本労働組合総連合会総合政策推進局総合政策推進局長)は「労働側としては、労働時間法制については労働者の健康確保という原初的な使命を念頭に置いていただきたいということでございます。先ほど使(使用者)側委員の皆様から様々に御意見が出てまいりましたけれども、裁量労働制を拡大しなければ実際に創造的な仕事ができないのかといったら、そうではなくて、既存の制度の中で、きちんと適切な労働時間の中で効率的な働き方は十分可能であると考えております。それはマネジメントの問題もあるのではないかと我々としては思っているところでございますので、その点についてきちんと考えていただきたいと思いますし、多様な働き方という名の下に都合よく解釈され、労働時間法制が緩和されることはあってはならないと考えております。裁量労働制につきましても、対象業務の拡大等は行うべきではないということを改めて申し上げておきたいと思います」と発言して、使用者側委員の裁量労働制対象業務拡大要求に厳しく反対した。

第179回 労働条件分科会 裁量労働制委員意見

2022年9月27日に開催された第179回 労働政策審議会 労働条件分科会において(厚生労働省サイトに公開された議事録によると)労働者側代表として連合の冨髙裕子委員(日本労働組合総連合会総合政策推進局総合政策推進局長)は、裁量労働制の対象業務に関して「裁量労働制が適用されますと、通常の労働時間管理を外れ、みなし労働時間制になるわけですけれども、そういった中で、正確な労働時間の把握がされない事案が増えることは、裁量労働制実態調査の中でも自己申告という回答をした割合が専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制ともに3割を超えているという状況からやはり明らかではないかと思っております。その対象業務を拡大するようなことになりますと、労働時間を正確に管理されない労働者の数が増えるのではないかということを我々としては大いに懸念しております。長時間労働を助長して、労働時間法制の原初的な使命、これは報告書の中にも書いてありましたけれども、労働者の健康確保というのが最も重要であり、その観点から問題がある事案を増やしかねないのではないかと思っております。従来から申し上げているとおり、安易な拡大については私どもとしては反対ということを意見として申し述べておきたい」と発言し、裁量労働制対象業務拡大に反対した。

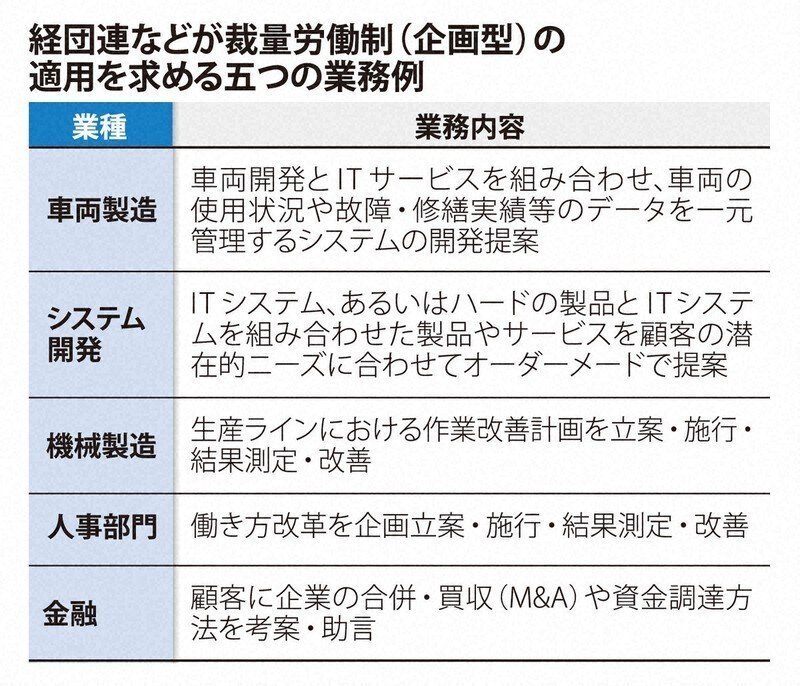

使用者側代表として山内一生委員(株式会社日立製作所人事勤労本部エンプロイーリレーション部長)は「前回の本分科会において安藤委員(安藤至大・日本大学経済学部教授、第177回 労働条件分科会における安藤委員の発言は「裁量労働制対象業務拡大を経団連など使用者側委員が要求(2)」に掲載)より、裁量労働制の対象業務の拡大について、現時点でのニーズを把握する必要があるという御指摘をいただいたかと思います。この御意見に対して、この時間をいただいて、御指摘のニーズについて触れたいと思います」と述べてから「使用者側としては、目まぐるしく変化している社会・経済情勢の中で、働き手が主体性を持って自らの知識あるいはスキルを最大限に発揮できる環境を整えるため、平成29年、本分科会で示されました働き方改革関連法案の要綱に企画業務型裁量労働制の対象業務への追加と記されました課題解決型開発提案業務と裁量的にPDCAサイクルを回す業務の2つの必要性はむしろ高まってきていると考えております」と発言。

そして山内一生委員(株式会社日立製作所人事勤労本部エンプロイーリレーション部長)は 具体的な事例を挙げたが、「まず課題解決型開発提案業務についてです。例えば車両メーカーでは、CASあるいはMaaに象徴されるように、事業に求められるものは大きく変化してきております。例えば、従来の製品を開発して製造して車両を提供するというビジネスから、IoTの発達によって渋滞や事故の発生をリアルタイムで感知、回避したり、盗難車両の追跡や保険料の算定に役立てる等々、車両を提供するだけではなくて、移動の利便性の向上、あるいは地域の課題解決に向けて、車両開発とITサービスを組み合わせた車両の使用状況、故障、修繕実績等のデータを一元的に管理する管理システムを開発提案する業務が増えてきているというのが実態としてあります」とつづけた。

また、山内一生委員(株式会社日立製作所人事勤労本部エンプロイーリレーション部長)は、具体的な事例として「システム開発会社においても、従来、システムエンジニアや組み込みエンジニアの業務から、お客様のニーズ、特にお客様の課題を解決することを目的としたソリューションとしてのIシステムを提供するために、提案から開発まで行ういわゆるデジタル人材のニーズが非常に高まっております。以上のとおり、デジタルトランスフォーメーション化が急速に進む中で、ITシステム、あるいはハード製品とITシステムの組合せといったサービスを、お客様から潜在的なニーズを探りながらオーダーメードで提案する課題解決型開発提案業務は今後一層拡大していくことが予想されております」と。

さらに山内一生委員(株式会社日立製作所人事勤労本部エンプロイーリレーション部長)は、裁量的PDCサイクルを回す業務について2つ事例を挙げているが、「例えば機械メーカーの生産ラインにおいて作業改善計画を立案するP。計画に基づいて改善施策を施行するD。結果を測定するC。そして、結果測定を踏まえて改善点を洗い出して本格実施に向けるA」と発言し、また「人事部門においても、現在進めている働き方改革、これらの推進施策を企画・立案するP、そして実行するD。ただ、経営層の意見、あるいは従業員からサーベイを通じた意見、これらを踏まえて改善を重ねていく、チェックをするC。そして、改善を重ねてさらに実行に移していくA。いわゆるこれらのPDCサイクルを回す業務というのは企業において非常に数多く増えてきておるのが実態であります」「DXやGXなど我々を取り巻く事業環境の変化に伴い、従来以上に裁量労働制の適用拡大を求める声は増えております。正しく適用、運用すれば、労使双方にとってよい制度であるという前提に立って、経済社会の変化に合わせた制度の見直しをしていくことを強く要望いたします」と裁量労働制対象業務拡大を求めた。

経団連の鈴木重也委員(一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部長)は、山内委員につづき裁量労働制の対象業務追加ニーズについて「近年、事業者等による資金調達方法が多様化し、金融機関では個別の顧客のニーズに応じたファイナンススキームの組成が行われたり、実際、M&Aや事業承継の件数も増えています。財務計画や企業の価値の分析を含めたM&A、事業承継に関する専門的なアドバイスを金融機関から受けたいというニーズは一層高まっていると思っています。改めて銀行等からニーズについてのヒアリングもさせていただいたところ、金融機関において、顧客に対し、資金調達方法や合併、吸収、買収等に関する考案及び助言を行う業務は極めて専門性が高く、労働時間とその成果が比例しない性質のものであり、まさに裁量労働制の対象にふさわしいものと考えております。こうした業務に就かれる方の年収水準は高く、満足度も高いと考えられますが、我が国の賞与決定の方法が、個別企業労使で都度決定をする、あるいは変動部分の報酬も高いということもありますので、例えば高度プロフェッショナル制度などの要件を常にクリアすることが難しい場合もあり、高プロを選択できない場合も少なくないと思っています。こうした状況を踏まえますと、金融機関において、資金調達方法や、合併・買収等に関する考案及び助言をする業務に従事する方の能力発揮を促して働きやすい環境を整えるには、裁量労働制の対象への追加が適当ではないか」と発言。

使用者側委員の意見に対して労働者側の八野正一委員(UAゼンセン会長付)は「今、使用者側からのお二方の意見に関して、現下の企業変革に伴う様々な対応が必要だということについては理解します。ただ、前回申し上げましたように、まずは企業の明確な方針、ビジョンがきちんとあって、その上で人事制度が設計されて、どういう働き方なのかということが決まっていくことになると思いますので、企業変革に伴う対応が直接、裁量労働制の拡大には結びつかないと認識しております」と反論。

また、八野正一委員(UAゼンセン会長付)は「今、鈴木委員(経団連)は資金調達の例を出されました。そこで働く人たちは高額な報酬ではあるものの、高度プロフェッショナル制度の年収要件までには達しないから、企画業務型裁量労働制の拡大が必要という発言のように聞こえました。高度プロフェッショナル制度を作るときにおいても議論されたところですが、制度の求める年収要件や様々な要件において合わないからといって、それを裁量労働制の拡大に結びつけることは労働時間法制のロジックから外れていると認識しておりますので、意見として申し上げておきたい」とも発言。

M&A考案・助言業務を専門型裁量労働制に追加

朝日新聞は12月23日に「厚生労働省は(2022年12月)22日、事前に決めた時間だけ働いたとみなして一定の賃金を払う『裁量労働制』を適用する対象に、銀行や証券会社でM&A(企業合併・買収)の考案・助言をする業務を加える方針を固めた。近く審議会で労使の了承を得て、結論を出す。来年(2023年)省令を改正し、再来年(2024年)に実施する見通しだ」(朝日新聞デジタル「裁量労働制、対象業務を追加へ 銀行・証券でM&Aの考案・助言」2022年12月23日配信)と報道。

厚生労働省は22日、事前に決めた時間だけ働いたとみなして一定の賃金を払う「裁量労働制」を適用する対象に、銀行や証券会社でM&A(企業合併・買収)の考案・助言をする業務を加える方針を固めた。近く審議会で労使の了承を得て、結論を出す。来年省令を改正し、再来年に実施する見通しだ。

裁量労働制は、仕事のやり方や時間配分などを労働者の裁量に委ねて、自律的に働いてもらうことを目指す制度。弁護士や証券アナリストなど19業務が対象の「専門業務型」と、経営に関する企画や立案などを担う人が対象の「企画業務型」がある。

M&Aに関する業務は、専門<以下は有料記事のため未公開>

裁量労働制には企画型と専門型とある。企画型に対象業務を追加する場合は労働基準法の改正が必要だが、専門型に対象業務を追加する場合には労働基準法改正は不要で省令等の改正だけですむ。今回は「来年(2023年)省令を改正し、再来年(2024年)に実施する」ということだから専門型裁量労働制ということになる。

また、上記の記事を執筆した三浦惇平・朝日新聞社東京本部経済部労働チーム記者は12月23日に個人のツイッターアカウントで「≪使用者側は企画型にも法人営業や人事など2業務の追加を求めていたが、厚労省は見送りを決めた≫」としている。ということは、使用者側委員は企画型裁量労働制対象業務へ幾つかの業務を追加するように求めていたが、結局、銀行や証券会社でM&A(企業合併・買収)の考案・助言をする業務のみを(労働基準法の改正を必要とする企画型ではなく)省令等の改正だけですむ専門型裁量労働制の対象業務追加するというのが厚生労働省の方針ということになる。

なお、毎日新聞は(12月13日の記事になるが)「厚生労働省は(2022年12月)13日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会(労働条件分科会)で、金融業の一部職種に裁量労働制を広げる案を提示した。連合など労働者側の委員は反発しており、経営者側の意見も踏まえ、厚労省は方針をまとめたい考えだ。拡大が検討されている職種は、金融機関で働く、企業の合併・買収(M&A)や事業承継の助言をする『M&Aアドバイザー』。新型<略>ウイルス禍に伴う不況で事業再編が加速し、M&Aアドバイザーの需要は高まっているとされ、経団連は『銀行や証券会社で、企業の調査・分析やM&Aの戦略作り、提案をする業務』への適用拡大を要望していた」(毎日新聞デジタル版「M&Aアドバイザーを裁量労働制に労働政策審議会が拡大提案」2022年12月13日配信)と報じていたが、最初にM&Aを対象業務にと提言したのは2022年9月27日の労働政策審議会(厚生労働大臣諮問機関)労働条件分科会で経団連の鈴木委員。

9月27日の労働条件分科会における経団連委員発言

2022年9月27日に開催された第179回 労働政策審議会 労働条件分科会において(厚生労働省サイトに公開された議事録によると)経団連の鈴木重也委員(一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部長)は、裁量労働制の対象業務追加ニーズについて「近年、事業者等による資金調達方法が多様化し、金融機関では個別の顧客のニーズに応じたファイナンススキームの組成が行われたり、実際、M&Aや事業承継の件数も増えています。財務計画や企業の価値の分析を含めたM&A、事業承継に関する専門的なアドバイスを金融機関から受けたいというニーズは一層高まっていると思っています。改めて銀行等からニーズについてのヒアリングもさせていただいたところ、金融機関において、顧客に対し、資金調達方法や合併、吸収、買収等に関する考案及び助言を行う業務は極めて専門性が高く、労働時間とその成果が比例しない性質のものであり、まさに裁量労働制の対象にふさわしいものと考えております。こうした業務に就かれる方の年収水準は高く、満足度も高いと考えられますが、我が国の賞与決定の方法が、個別企業労使で都度決定をする、あるいは変動部分の報酬も高いということもありますので、例えば高度プロフェッショナル制度などの要件を常にクリアすることが難しい場合もあり、高プロを選択できない場合も少なくないと思っています。こうした状況を踏まえますと、金融機関において、資金調達方法や、合併・買収等に関する考案及び助言をする業務に従事する方の能力発揮を促して働きやすい環境を整えるには、裁量労働制の対象への追加が適当ではないか」と発言。

使用者側委員の意見に対して労働者側の八野正一委員(UAゼンセン会長付)は「今、使用者側からのお二方の意見に関して、現下の企業変革に伴う様々な対応が必要だということについては理解します。ただ、前回申し上げましたように、まずは企業の明確な方針、ビジョンがきちんとあって、その上で人事制度が設計されて、どういう働き方なのかということが決まっていくことになると思いますので、企業変革に伴う対応が直接、裁量労働制の拡大には結びつかないと認識しております」と反論。

また、八野委員は「今、鈴木委員(経団連)は資金調達の例を出されました。そこで働く人たちは高額な報酬ではあるものの、高度プロフェッショナル制度の年収要件までには達しないから、企画業務型裁量労働制の拡大が必要という発言のように聞こえました。高度プロフェッショナル制度を作るときにおいても議論されたところですが、制度の求める年収要件や様々な要件において合わないからといって、それを裁量労働制の拡大に結びつけることは労働時間法制のロジックから外れていると認識しておりますので、意見として申し上げておきたい」とも発言。

つまり、最初にM&Aを対象業務にと提言したのは9月27日の労働政策審議会分科会で経団連の鈴木委員だが、その際、鈴木委員は「高度プロフェッショナル制度などの要件を常にクリアすることが難しい場合もあり、高プロを選択できない場合も少なくないと思っています。こうした状況を踏まえますと、金融機関において、資金調達方法や、合併・買収等に関する考案及び助言をする業務に従事する方の能力発揮を促して働きやすい環境を整えるには、裁量労働制の対象への追加が適当」と発言。

この鈴木委員の意見に対してUAゼンセン・八野委員は「高度プロフェッショナル制度の年収要件までには達しないから、企画業務型裁量労働制の拡大が必要という発言のように聞こえました。高度プロフェッショナル制度を作るときにおいても議論されたところですが、制度の求める年収要件や様々な要件において合わないからといって、それを裁量労働制の拡大に結びつけることは労働時間法制のロジックから外れている」と反論。八野委員の意見には同感するし、鈴木・八野両委員の議論は重要だと思う。

M&Aアドバイザー等ヒアリングを厚生労働省が実施

2022年11月8日に開催された労働政策審議会・労働条件分科会の資料2-2「ヒアリング結果の概要」によると、金融機関における「合併、買収等に関する考案及び助言をする業務(いわゆるM&Aアドバイザー業務)」と「資金調達方法を考案する業務」に関する関係団体・企業ヒアリングを労働政策審議会分科会以外の場所で厚生労働省が実施していた。ヒアリング内容は「概要」だけで詳細については不明。

なお、このヒアリングの問題点は次のように多数あることを指摘しておく。

・資料タイトルが「ヒアリング結果の概要」だけでは不明確。

・ヒアリング実施日が「10月」とだけ書かれており不明確。

・ヒアリングした関係団体や企業の名称が書かれておらず不明確。

・労働者や労働団体からのヒアリングは行われていない。

・なぜ労働条件分科会以外の場所でヒアリングが行われたのか説明がない。

なお、労働政策審議会分科会の経団連委員はM&A考案・助言業務と資金調達方法考案業務も裁量労働制の対象業務追加を求め、厚生労働省はM&A考案・助言業務と資金調達方法考案業務について関係団体・企業ヒアリングも実施したが、(明確に断言することはできないけれども)資金調達方法考案業務については見送られたらしい。

ヒアリング結果の概要

*以下は、第179回労働条件分科会(令和4年9月27日)において使用者側委員より発言のあった業務のうち、精査を必要とする業務について、令和4年 10 月に実施した関係団体及び企業へのヒアリング結果をまとめたもの。

1 関関係団体からのヒアリング概要

・金融機関における、合併、買収等に関する考案及び助言をする業務(いわゆるM&Aアドバイザー業務)も資金調達方法を考案する業務も、従来の労働集約的な業務ではなく、自らの知識・経験を活かした知識集約型の、繁閑に応じて自律的に動くことができる業務であると一般的には考えられる。

・ある程度の期間(場合によっては年単位)が必要な業務であり、その中でチームや個人の役割が決まる。最終的な期限を念頭に、各個人が自身に割り当てられた役割のもと裁量を持って業務を遂行している。

・1つの案件について、2~3名などのチームで行うことが一般的。

・M&Aアドバイザー業務も資金調達方法を考案する業務も、専門部署に所属する場合には、在籍中に他の仕事をすることはないと考えられる。

・勤務時間は、案件の進捗に合わせて対応事項が決まるため、通常の業務と比べ繁閑の差が激しく、案件を担当している間は数か月忙しくなることも想定されるが、案件次第で閑散期もあると認識している。

・現状は、労働時間の対価に賃金を払っていると考えられるが、今後は業務によっては成果に賃金を支払うという流れを加速させていくことも必要と考えられ、労働時間と成果が必ずしも連関するわけではないM&Aアドバイザーのような業務は、そのような業務の1つと考えられる。専門性を有するアドバイザーの経験に基づいた企画立案・遂行などのアウトプットに対して賃金を支払うことがより適する場合もあると考えられる。

・また、資金調達方法を考案する業務も、資金調達のスキームを考案する業務であるため、案件ごとにリスクを把握する等の能力、将来のキャッシュフローに係る分析能力やリスクに応じたスキーム構築等の専門性が必要。

・M&Aアドバイザー業務も資金調達方法を考案する業務も、スキル・専門性や成果に対して賃金を支払うという考え方が検討されるべき業務であると思う。

2 企業からのヒアリング概要について

・M&A アドバイザー業務も資金調達方法を考案する業務も、始業・終業時刻は業務の状況に応じて一定の自由度をもった働き方ができる業務ではある。業務の遂行方法の裁量については、大きな方向性やスケジュールは上司に相談するが、その中で具体的にどのように業務を遂行するかについては裁量を持てる。

・M&A アドバイザー業務は企業価値算定の知識や、法務、会計、税務の知識、各種業界への知見を必要とするところであり、専門性の高い分野である。

・資金調達方法を考案する業務の専門性については資金調達支援業務の種別ごとに異なるが、一般的にはキャッシュフローへの理解、デット・ファイナンスやエクイティ・ファイナンスへの知識、各業界への知見や会計の知識等が必要。

・評価においては成果が重視されており、案件獲得数や提案の内容、収益への寄与等に対する達成状況で評価されている。

・業務には繁閑の差があるが、それほど長時間の時間外労働は発生していない。

・資金調達方法を考案する業務に配属されるために特段必要な資格はないが、配属後、証券アナリストは取得するよう強く推奨している。また、アセット・ファイナンスに関しては宅建等の不動産関係の資格を取得することを推奨している。

資料2-2「ヒアリング結果の概要」

第187回 労働条件分科会の開催

朝日新聞は12月23日に「厚生労働省は(2022年12月)22日、事前に決めた時間だけ働いたとみなして一定の賃金を払う『裁量労働制』を適用する対象に、銀行や証券会社でM&A(企業合併・買収)の考案・助言をする業務を加える方針を固めた。近く審議会で労使の了承を得て、結論を出す。来年(2023年)省令を改正し、再来年(2024年)に実施する見通しだ」(朝日新聞デジタル「裁量労働制、対象業務を追加へ 銀行・証券でM&Aの考案・助言」2022年12月23日配信)と報じていた。

この記事(「近く審議会で労使の了承を得て、結論を出す」)のとおり、厚生労働省は、労働政策審議会の第187回 労働条件分科会を2022年12月27日に開催すると、開催予定日前日の12月26日に公表した。

<関連記事>

*ここまで読んでいただき感謝!