三和土(たたき)土間ワークショップに参加しました

夫が仕事で国指定有形文化財の建物のリフォームをしています。

(ヘッダー画像は別の建物の写真です)

その建物の三和土(たたき)土間の施工が、ワークショップ形式で行われました。

今回夫は常用大工として呼んで頂いてる形で、

ワークショップは施主さんと

工事を請け負っている工務店さん主導の元開催されました。

私も大工の家族ということで

子ども達を連れて参加させて頂きました。

周りに住む地元の方々や

他の職人さんの家族や子ども達、

取材に来ている方やカメラマンさんもいて

とても賑やかな雰囲気の中始まりました。

左官屋さんが材料を運んだり作業の説明をしてくださり、

私達参加者は端材で作られた手作りの木製のコテを使って

ひたすら土を叩きました。

そもそも、たたき土間とは何なのか

そしてどのように作られるのかを簡単に説明します↓

叩き土間

砂利を含んだ粘土に石灰とにがりを混ぜ、

叩きごてを使って硬くなるまで叩き締めて仕上げるのがたたき土間である。

土、にがり、石灰3つの材料をつかうことから

三和土とも書く。

私は息子を抱っこ紐で抱えながら

地面を叩きました。

(赤ちゃん連れでもしっかり作業して参加できるのが嬉しかった!)

力いっぱい叩くよりも

沢山回数叩くのが大事だと左官屋さんに教わり、

踏んでも靴の跡がつかなくなるまで

ひたすら叩きました。

これが結構時間がかかる…

汗だくになりながら手に豆ができるほど叩きました。

それでも参加者の皆さんや子どもたちと話したり歌ったりしながら、笑

楽しく作業しました。

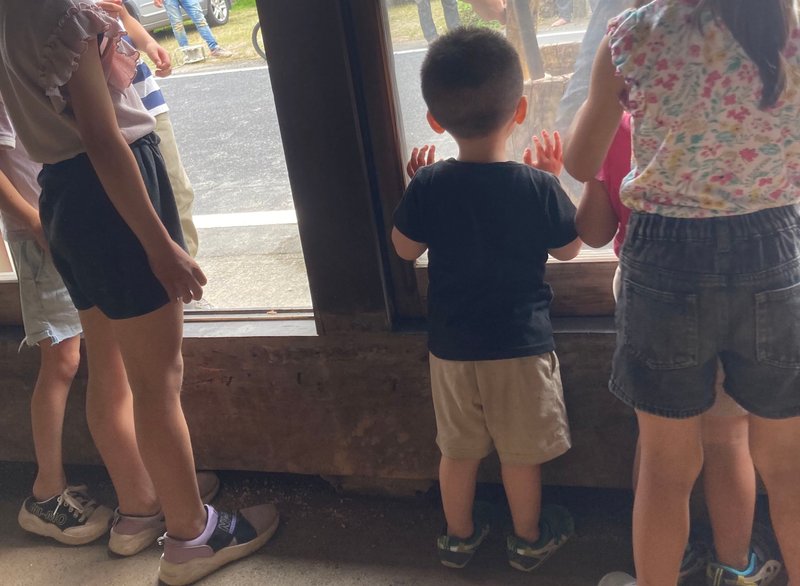

子どもたちは疲れたり飽きたりしたら

離れたところで遊んだりおやつを食べたり、

また戻ってきては一生懸命叩いてました。

我が家の息子以外は知り合いだったようで、

最初は人見知りして輪に入らずモジモジしていましたが

一緒に作業したり時間を共有するうちに

すっかり打ち解けてくれて

(子ども達の中でも歳が上の女の子が積極的に声を掛けたり面倒を見てくれました…!)

そんな様子にもほっこりしました。

たたき土間の施工、

現代は便利な電動工具もあるから

もっと簡単に時短でやることもできるのでしょう。

しかし、職人さんに教わりながら

みんなの手で、和やかな雰囲気で施工した家には

それだけでいい"気"が注入されるような感じがしましたし、

音や感触や匂いを感じながら家を作っていく経験は

すごく貴重で素敵なものでした。

少し前までは家づくり、農作業、など

みんなで集まって作業する結(ゆい)という文化があったそうですね

今回の体験は結(ゆい)を少し体験できた気がしました!

古くから受け継がれる先人の知恵的なものに

何だかときめいてしまう私ですが

土地の風土や暮らしによって特徴のある

日本の古民家、伝統構法も

とっても興味深い!

自然の恵みに感謝し、拝み、

自然の声に耳を傾け観察し手入れをしながら

共に暮らしてきた里山暮らしに

ますます憧れの思いが増しました。

土とニガリと石灰。

土に帰る素材で出来た土間が

自分達の手で仕上がってく様子には

達成感を感じました

(本当の仕上げ後の完成まで見れなかったのですが泣)

貴村工務店のモデルルーム兼自宅を

建築する際にも、

三和土土間、土壁、結作業

上手く取り入れられたらいいな…

と思いました!

人の住みやすさ、心地よさと

健全な自然環境を両立する暮らしへの探求は

まだまだ実現出来ていないですが

引き続きできることから一歩ずつやっていきたいです。

またマイペースに

貴村工務店工場設立に向けての動向、

自分の里山ライフも発信していきたいと思います!

最後までお読みくださりありがとうございました♡

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?