幼い日の小さな恋

小学校5年生の春、せいじくんは転入生として私の前に現れた。

せいじくんは頭が良かった。いつもテストはどの教科も満点に近い点数を取って、皆から一目置かれていた。でも性格がとてもひょうきんで面白いことばかり言って、すぐにクラスの人気者になった。彼の回りにはいつでも沢山の男女関係ない友達の輪ができていた。

せいじくんは色が白くて、ただでさえ黒目勝ちな目のまわりにはとても豊かな睫毛がフサフサに生えていてその視線の行方が分からないほどだった。身体は細身で私より少し背が高かった。歯の矯正をしていて、その白くて大きな歯はまだ幼さが残る小さなお顔には収まりきらないイビツな感じが印象的だった。

せいじくんの家は私の家から歩いて2分くらいの、今でいうハイツのような賃貸住宅だった。お父さんの転勤が多くて、2~3年おきに引っ越しをしていると言っていた。

そんなある日、突然にせいじくんから告白を受けた。

「好きなんです。付き合ってください。」

ビックリしたと同時に、とても嬉しかった。クラスの人気者のせいじくんが私なんかにどうして? でも、小学校5年生くらいになると、誰が誰をスキだとか告白しただのされただの、成長期特有の浮き足立った恋の話は日常茶飯事で、それもまた「流行りの遊び」の一つだったような気がする。

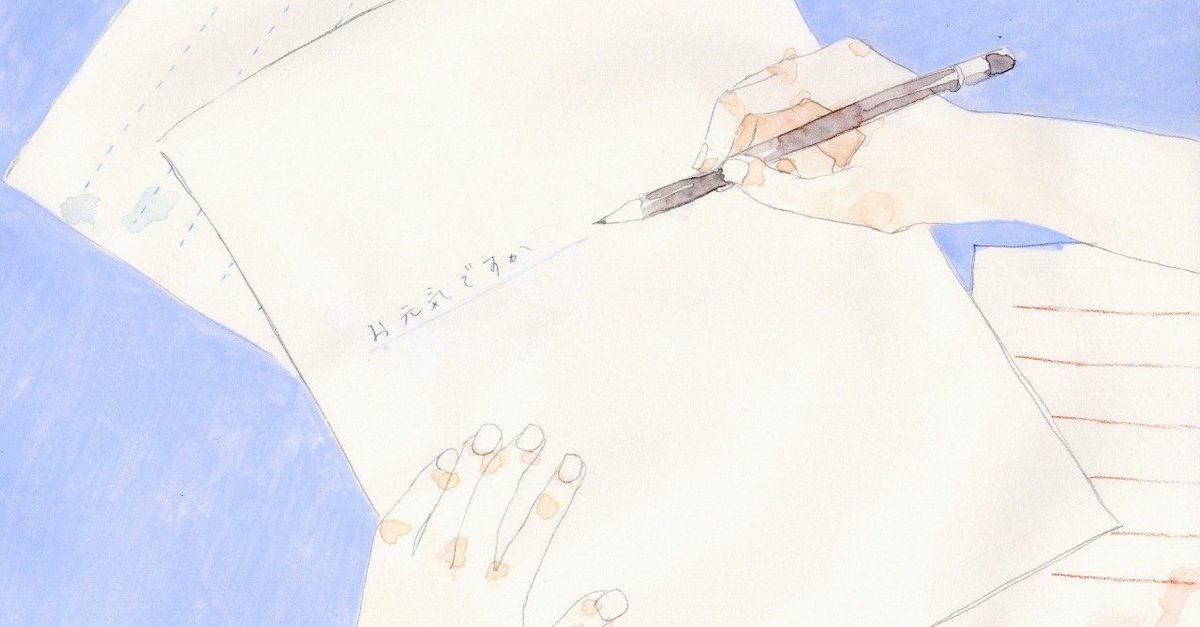

それからというもの、毎日のように私とせいじくんは手紙のやり取りをした。朝の7:00頃、玄関先のポストにせいじくんからのラブレターが届く。歩いて2分だから、夜のうちに書いた手紙を朝起きてすぐに私の家まで走っきてポストに投函するのだ。それを私は新聞を取りに行くふりをして、家族に見つからないように素早く手にする。

せいじくんからの手紙は、いつも可愛らしい淡いピンクや水色の封筒で、それをポストに認めると、なんとも幸せなウキウキするような気持ちになった。そしてその中の文章は、とても美しく整った字で、一文字一文字丁寧に鉛筆で書かれていた。

手紙には毎日の他愛ないことや、友達との面白かったエピソードなど、彼なりのウイットに富んだ文章力(なにせせいじくんは頭が良かった。文章の組み立てや言い回しは小説を読んでいるよう)で面白くて読んでいてワクワクした。

面白いだけじゃなく、せいじくんはとてもロマンチストだった。私のことを「姫」と呼んだ。でもそれは二人の手紙の中だけの秘密の呼び方だった。だからこそ、その呼び方には独特のエモさと少しの色気が含まれて、なんだかこそばゆいような、恥ずかしさと同時に彼の内に秘める熱のようなものを、幼心にも確かに感じた。

「姫」に対する恋文は、普段のせいじくんからは想像できないような、甘くて優しい言葉で溢れていた。いつも冗談ばかり言って皆を笑わせているのに、そのパステルカラーの便箋には、まるで女の子のような繊細な文字で、可愛らしくも真剣な恋の心情が綴られていた。それは私だけが読むことのできる、とても特別でキラキラと輝くような、恋する少年の告白だった。嬉しさに震えるということを私は初めて体験した。

せいじくんはその当時は珍しい中学受験をするために、毎日のように夜遅くまで塾に通っていた。受験までの寒い季節、温かく通えるようにと、その年のクリスマスに、私はせいじくんと自分にお揃いのマフラーを編んだ。せいじくんのが淡い水色で、私のがベビーピンク。そう、せいじくんが届けてくれるラブレターの色のような、優しい甘い色のお揃いのマフラー。

塾帰りの時間を狙って、私は自分のために編んだベビーピンクのマフラーを巻いてせいじくんの家の前で待ってると、自転車で帰って来たせいじくんはとても驚いた。そしてマフラーを見てお揃いだと知るととても喜んでくれた。

さっそく彼の首にくるくると巻いてみた。その時が一番、彼の体に近づいた瞬間だった。あとにも先にも。自分の体温が2度くらい一気に上がった気がした。色白のせいじくんは淡い水色がとてもよく似合った。小さなお顔が半分くらい隠れるようになったが、嬉しそうに笑って「ありがとう。とても嬉しい。毎日使うよ。あったかいね。」と言ってくれた。

それから本当に毎日、塾に行くときは必ずそのマフラーを巻いてくれていたようで、見るからに手編みだと分かるそれは、友達の間でちよっとした話題になったが、せいじくんは最後まで私からのプレゼントだとは誰にも言わなかった。二人だけのヒミツ。それだけで二人の気持ちを確認できるような、甘やかな約束事だった。

デートなんて仕方もわからない。手を繋いだこともない。もちろんキスなんてとんでもない。一番近づいたのは彼の首にマフラーをくるくると巻いた瞬間だけだった。それでもその一瞬は忘れることのできない、かけがえのない、私の確かな初恋のときだった。

それから間もなくして、せいじくんはまた引っ越していった。遠方にある希望の中学に合格し、それを機に転居したのだった。お別れの言葉やその瞬間のことは、何故だかよく覚えていない。付き合ってくださいと確かに言われたけれど、毎日のようにラブレターが届いたけれど、手にも触れずに終わったのは、小学生の淡くも頼りない幼すぎる日常での出来事だったからか。

沢山届いたラブレターはもう手元にはないけれど。お揃いのマフラーもとっくに処分したけれど。あのときのキラキラする想い出は大切にしまってある。誰にも知られなかった、二人だけのヒミツ…。

あったかいね。ありがとう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?